阅读:0

听报道

2003年,一场猝不及防的SARS让中国蒙受了惨重代价,也暴露了中国疾控系统在新发传染病的发现报告和监控能力上的致命短板。此外,近千名医护人员感染,医护人员殉职人数占全部病死人数三分之一的教训也将院内感染(简称“院感”)问题摆上了桌面。随后,中国出台了一系列传染病防治法律和条例,对新发传染病的监控办法有所强化,也对院感问题作出了相应的规定和要求。

然而17年后,当新冠病毒在武汉暴发,我们又目睹了令人痛心的一幕幕。新发可疑病例并未能在第一时间得到足够重视和及时应对,在疫情发生的早期,也有超过3000名湖北医护人员被感染,多数是非传染科医生。另有最新论文研究了1月1日-1月28日在武汉大学中南医院确诊的138例COVID-19患者,推断其中41%的患者的感染途径是医院。

为什么SARS后建立起来的“防洪系统”在实战中没有发挥想象中的效力?美国杜克大学全球健康研究所常务副所长、WHO亚太地区卫生政策与体制观察所昆山研究基地主任汤胜蓝教授近日在接受《返朴》专访时表示,通过其长期对中国医疗卫生机构的调研发现,长达十年的新一轮医改取得了很多成功,但公立医院改革并不令人满意,医院在传染病诊疗和监控工作上尚存很多不足;同时,由于缺乏压力、动力和激励机制,院内感染的防控管理长期以来得不到足够的重视。要破解这一难题,恐怕还要回到公立医院改革的深层去追索。

汤胜蓝教授毕业于上海医科大学,获美国华盛顿大学公共卫生硕士和英国塞萨克斯大学哲学博士学位。曾作为高级项目官员和资深项目主管任职于WHO驻华代表处和WHO总部热带病研究和培训署(TDR)。2012年起担任美国杜克大学医学院Mary & James Semans讲席教授,并于2019年被聘任为杜克大学全球健康研究所常务副所长,同时担任WHO亚太地区卫生政策与体制观察所昆山研究基地主任。2015-2017年担任中国全球健康大学联盟主席。前后在上海医科大学、利物浦大学热带病学院及杜克大学从事全球健康和卫生政策教学二十余年。主要研究领域为卫生体制改革和疾病控制战略和政策。发表百余篇SCI论文,其中五篇发表在《柳叶刀》(Lancet)。主编两本英文专著。担任BMC贫困和传染病杂志的副主编,社会科学和医学,卫生政策与规划,全球健康杂志等若干英文学术杂志的编委。

采访/撰文 若冰

部分传染病疫情未能上报

返朴:这次新冠疫情在武汉暴发的初期,曾有许多人乐观地估计,中国自2003年SARS以来由于完善了疫情网络直报系统,医疗资源也越来越丰富,因此有能力及时遏制新发传染病的扩散。但后来的情况我们都看到了,似乎疫情直报体系并没有起作用,您认为原因是什么?

汤胜蓝:总的来说,我认为这件事需要从硬件和软件两方面来看。中国这几年经济高速发展,医疗卫生系统不管是经济资源还是技术资源都更加丰富,所以“硬件”上的提升较快。特别是SARS以后,国家投入巨大建立了疫情直报系统,各级在设备、联网等方面都做得很好。

但我要强调一个观点:“硬件”好了以后,如果“软件”跟不上去,那么系统再高级也不能有效地发挥作用。“软件”牵涉到的是管理水平、人员职业素质等方面。实际上,很多时候,已经看到出现疫情了,但是要么没有人上报,要么报得不全。比如这次新冠病毒疫情,有疾控相关人员和学者在接受媒体采访时说,因为新冠病毒肺炎是一种新发疾病,系统里面没有这个病种,所以没有及时通过网络上报。这是不能令人信服的。

其次是法律法规的问题。SARS过后的几年间,中国修订了《传染病防治法》,出台了一系列有关传染病和医院感染防控的法律法规。这些法律法规篇幅相对较短,没有一个超过30页,是没法具体执行的,因此有关部门一般还会制定相应的实施细则,但是这些细则有时候也还不够细致,再加上有时候还会涉及到出资方不清晰的问题,所以执行层面有时会遇到困难。

同时,各相关机构执行和落地的力度又是另一个问题。如果公立医院都完全按照SARS以后的各项法规条例,不折不扣地做好这些事情的话,我可以有信心地说,武汉的疫情不会发展到后来这么严重。

返朴:所以说,疫情直报系统完善起来了,但在实际工作中有时候没有充分发挥出系统的优势;另一方面,相关法律法规可能没有得到彻底执行。您能就这些问题再详细谈一谈吗?

汤胜蓝:我举两个例子。根据《传染病防治法》的实施细则,如果一个医院出现乙类传染病患者,就应该在12或24小时内向当地的卫生防疫机构上报,时限取决于是在城市还是农村。比如结核病就是乙类传染病,患者不管是在门诊,还是入院与出院的时候,如果诊断出来结核病,医院就应该在规定时间里报给当地疾控中心(CDC)。然而我们2018年在华东地区做调研的时候,对比了两家医院的结核病住院病例和上报到CDC的数字,发现漏报率在25%-30%左右。为什么医院报告的积极性不高?医生反映说,日常工作量很大,没时间做这件事情,而且做得好还是不好一个样,没有明显的奖惩机制。

现在国内卫生系统的信息技术越来越发达了,大家都在谈大数据的优势,但我持保留意见,因为如果从最基层收集的数字就有水分或者不全的话,那么把全国的数字汇总起来之后,大数据的可信度也是要受质疑的。

第二个例子,国家规定二级以上的所有公立医院,都应把住院患者的病案首页通过信息系统逐级上报。但是我们调研发现,同样是某县人民医院的病案首页,在县里看到的数据量和上传到国家卫生统计系统的数据量存在一定比例的差别。为什么会出现不一致?因为现在网上填报系统越来越精确,设置了很多逻辑检验,比如宫颈癌不应该出现在男性患者病案上,前列腺病不应该出现在女性患者病案上,还有出院时间肯定要比入院时间晚等等。如果医生填错了信息,没有通过逻辑检验,病案就没法上传,需要医院负责填报数据的专人去补漏、纠错。而相关负责人很难有积极性把填错的改过来,一是因为改错除了增加自己的工作量,还需要向各个科室的医生核对,而医生们不一定愿意配合;二是做得不好也没人去罚,所以不符合条件的病案很可能就被一删了之,只有符合填写条件的病例会上传到省里和北京。

返朴:现在海外疫情告急,您怎么评估中国目前面临的输入性压力和相关的疫情报告能力?

汤胜蓝:肯定要重视防控输入性病例,但不单单是因为新冠病毒。由于全球化,这些年来实际上各种输入性的传染病都不可避免地出现过,只是可能没有全面掌握而已。举个例子,疟疾在国内已经基本不流行了,但是非洲很多。大量的中国工人和商人到非洲去工作,如果待上一年,100个人里大概有50个人都得过疟疾。一旦治疗不彻底,回国之后还可能复发。还有非洲、美洲、东南亚的登革热、出血热,以及每年欧洲、美国出现的流感病例, 其实都存在向国内输入的问题。

返朴:国家和地方疾控中心,尤其是前期赴武汉的专家组,这次受到了许多质疑和批评。您认为这反映出疾控工作目前还存在什么短板?

汤胜蓝:不少媒体报道中说的CDC人员流失、资金不足,行政权少等问题确实存在。比如国家或省级的CDC工作人员收入比较低,再加上当地的房价压力,造成了不小的人才流失问题。再比如,地方上的卫健委可能由于人员有限,会委托直属的CDC对当地医院里传染病各项规定的执行情况进行监督。而地方上CDC主任在行政级别上比县市人民医院的院长还要低半级,让低半级的单位去监督和评估医院的工作,效果肯定是不理想的,监督机制存在问题。

此外,这几年CDC的工作重点可能有点偏了。现在某些CDC人员把精力过于集中在做课题、发文章上,而不是专注于疾病的预防控制工作。因为做研究发文章可以有名有利。并不是说CDC就不能做科研、发文章,但是工作重心要放正。根据不同机构的职能分工,科研工作可能更多的是大学和研究所的事情,CDC的首要任务应该是做好疾病防控。

返朴:武汉疫情暴发的初期由于医疗资源的挤兑,可以说引发了一些次生灾害,如部分其他疾病的危重症患者无法得到及时救治,在这一点上,我们应该反思和改进些什么?

汤胜蓝:我2月12日接受香港《南华早报》采访时曾谈过这个问题,不应把所有的关注都聚焦在新冠肺炎上,这不利于救治其他严重疾病的患者。对于没有生命危险的病,晚几个星期看问题可能也不大,也可以通过线上问诊等方式来处理,但是对于需要化疗的肿瘤患者、需要做透析的肾病患者等,如果中断治疗是有生命危险的,对这些病人不应该停掉医疗服务。武汉当时如果拿出一两家三甲医院,专门接收需要及时治疗的其他危重患者会更公平。

院感管理切勿流于形式

返朴:每次疫情暴发对院内感染问题都是一次赤裸裸的考验。按官方通报的数字,在疫情早期,湖北有超过3000名医护人员被感染,其中40%是医院内感染,60%是社区感染,且大都是非传染科的医生。另有报道称,大约四分之一到三分之一的新冠肺炎感染者是在门诊看病的过程中感染上的。3月17日,JAMA发表的一项回顾性研究推论,根据1月1日-1月28日武汉大学中南医院确诊的138例新冠患者的流行病学调查和临床特征分析,其中有40名医护人员(29%)和17名患者(12.3%)的感染途径疑与医院有关,占总数的41.3%。这些是不是反映了SARS之后我们的院内感染管控做得仍不到位?

汤胜蓝:我认为“40%在医院感染、60%在社区感染”的说法恐怕缺乏相应的科学证据。即便医护人员的家中已经有人感染,但是医护人员在医院工作期间同样是跟患者密切接触,很难判定医护人员到底是在哪里感染的。3000多名医护人员感染这是一个不小的数字,与疫情早期对病毒不了解、缺少防护物资和院内感染的防护意识和手段不足都有关系。

当年SARS暴发后,中国和其他国家发现,医院感染的控制不足是一系列与传染病暴发紧密相关的重要原因之一。因此,在2005年至2006年,中国政府修订了传染病防治的相关法律,当时的卫生部出台了一系列与传染病控制相关的条例和法令,以确保有合适的机制来防止院内感染,从而保护在医院环境工作的医务工作者以及去医院就诊的病人。这些条例法令需要CDC和医院来贯彻落实。可惜的是,由于种种因素,这些政策和措施在中国大多数医院并没有得到有效执行和贯彻。像我们刚才讲的,由于CDC主任的行政级别比县市人民医院院长还低半级,并不处在能够监管的地位,此外它也并不是十分有意愿来这么做。因此从这次新冠疫情可以看出,凭借中国医院现有的机制/体系,难以保证医院感染防控工作足够有效,无法应对突发情况带来的挑战。

返朴:这方面有什么具体表现?

汤胜蓝:比如说,按照当时的卫生部(现已改制为国家卫健委)颁布的防止医院感染的条例、政策,每个100张床位以上的医院都要成立医院感染控制委员会,成员包括全院的核心领导与相关部门,大家每月开会,研究制定行政、临床、护理、实验室等各个方面的相关工作,院方领导应确保委员会有充足的资源来实现各项授权。后来,各医院可能也都设了这个委员会,但是没有完全按照SARS之后的规定开展工作,这就是管理方面的问题。

还有硬件方面的不足。有关条例要求,二级以上综合医院都应设立感染性疾病科,而且发热或者传染病门诊要设独立区域,不应该放在门诊大楼里面,腹泻也应有专门的肠道门诊;医院还要建立感染管理系统、传染病上报系统、隔离病房、通风系统等相关基础设施。但是现在很多医院抱有侥幸心理,觉得十年、二十年也遇不上大的疫情,不愿意投资建设这些。不做的后果我们也看到了,在武汉很多医院的门诊上,最开始新冠感染者和普通患者一起排队,没有隔离开,造成了很多患者之间的感染,这些患者再去看内科、外科等非感染科的时候,就有可能传染给医生,而这本应是在可控范围内的。另外医院储备的医用防护物资不足,出现传染病暴发之后临时抱佛脚,一定程度上也导致了许多医务人员的感染。

这次疫情的暴发,医院的院长们应该有一个很深刻的教训。过去十年里,医院基本没有把感染科或者传染科放在比较重要的位置,院方平时抱有侥幸心理,过去十年中也没有遇到过这次的突发情况,没事就暴露不了问题,等遇到事就晚了。

另外,国内在医院感染方面的研究有限,统计数字也存在空白,我十几年前已经意识到这个问题,但是大部分医院不太愿意配合研究人员的做这方面的调研。欧美国家在这方面发表的研究比较多,比如说关于无法防控的耐药细菌问题,医院感染的统计数字也比较高。国内医院不愿意承认,有的患者死亡是因为院内感染没控制好造成的并发感染死亡,最后统计的死因还是肿瘤或心脏病等等,如果公开这些信息的话会担心伤及医院的口碑。关于这类问题的报道也比较少,患者对院内感染的情况也不太知情,因此医院领导层通常在院感问题上不会面临太大的外部压力。

Tips:

2019年5月,江苏东台市政府通报,市人民医院69名血液透析患者感染丙肝病毒。近10年来,国内多地报告血透患者感染丙肝病毒案例,而东台此次感染人数为近10年之最。

2019年6月,国家卫健委在官网上回应“医院感染上报机制、规范操作”有关问题。回应摘录:“根据有关监测显示,我国2014年以来报告的医院感染现患率为2.3%-2.7%。根据相关文献报道,美国同期现患率为3.2%-4%,欧洲为5.9%。从数据上看,我国医院感染的发生水平与欧美国家大体相当,甚至略低一些。”

返朴:武汉等地曾经调整过检测和收治新冠感染者的流程。今年1月24日,武汉要求对发热居民进行分级分类筛查,基层医疗机构承担一部分治疗任务,并帮助有需要的患者预约上级医院就诊。您认为应对新发传染病开展分级诊疗是否可行?基层医疗机构是否有能力承担这样的工作?

汤胜蓝:分级诊疗是好的,但是要考虑两个问题。第一是医生的素质问题,如果基层医疗机构医生的专业素质不行,就得不到患者的信任;另外如果医生不了解新发传染病的危险性,没有把患者转诊到上级医疗机构,也会出现问题。第二是硬件的问题,基层医院有没有检测设备?有没有单独的发热或者传染病门诊?能不能做到隔离?

有一个很好的例子。据媒体报道,1月14日,上海的同仁医院(全称:上海交通大学医学院附属同仁医院)发现了上海第一例新冠患者。同仁医院是一个二甲医院,当时接诊的医生已经知道武汉出现了不明肺炎,患者又是从武汉过来的,于是马上和科室主任沟通了这件事。正好同仁医院去年专门改造升级了发热门诊,所以有条件保证独立的就诊渠道,才能实现院内零感染。从上海的这个例子可以看出,分级诊疗的优点发挥出来要有两方面基础,一是基层医生素质要高,二是医院要按照国家规定把硬件设施建好。

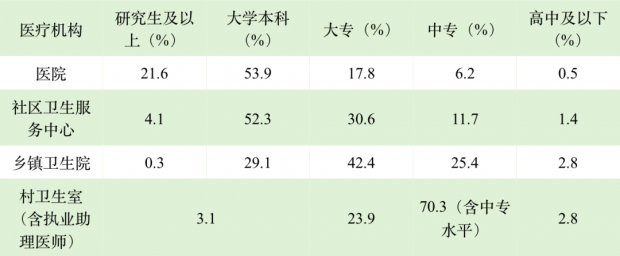

2018年全国各类医疗机构执业医师学历构成

返朴:这次处在风口浪尖的武汉中心医院总共4000多名职工里,有超过200名医务人员疑似感染新冠病毒,仅急诊科就有1/4的人“中招”,全院有5人殉职。据相关报道,该院急诊科和呼吸科医生很早就发现了可疑情况,希望采取防护措施,但是医院的管理层,包括一些缺乏临床背景的人,出于某些考虑不希望医生戴口罩和穿防护服。您认为发生类似这样的情况是什么原因?

汤胜蓝:其中一个原因是,很多院领导的医疗卫生专业水平不高。这些年“外行领导内行”的情况比较普遍,武汉中心医院院长、书记不是临床医生出身,我觉得也不意外。我去年到过国内三个省、六个地级市、十二个县区调研,可以看到基层卫健委的主任很多以前都不是从事医疗与公共卫生的,而是从乡党委书记、乡镇长或者宣传口、教育口的干部提拔上来的。举个例子,我对地方上的领导建议,要对结核病的防治采取特殊政策,领导问为什么,我说这是传染病。领导又说,传染病多了,乙肝、丙肝都是传染病。我解释说,结核病是空气传播的,不像艾滋病是血液、性途径传播,一般情况下不会感染。领导不懂行的话,就不理解为什么要把结核病单独拿出来说事。

返朴:我们注意到此次官方通报的另一个院感信息,就是驰援湖北的4万多名医护人员,到目前没有一个感染报告。这是不是说明,只要防护知识、防护意识和防护物资到位,医护人员感染是完全能够避免的?

汤胜蓝:对,这就像中国当年援助埃博拉暴发的西非国家,去之前已经了解到疫情很严重,做足了保护,因此后来没有发生医护人员感染。这次援助湖北的很多外省医疗队,一是防护意识很强,出发的时候把防护用品都带好了,二是去的是新冠患者的专门病房,消毒、隔离措施肯定都很到位,因此做到了零感染。

十年医改答卷不如人意

返朴:在您看来,这次疫情中暴露出的院内感染问题的深层原因是什么?

汤胜蓝:很大程度上反映了中国公立医院改革不够成功。

公立医院改革是2009年以来新医改的重点之一,然而公立医院里的分配激励机制在这十年里没有发生根本的变动。各个科室的医生、护士,如果职称与工龄一样的话,基本工资都差不多,而绩效工资的多少主要和科室的业务收入挂钩。那么感染科或称传染科,与肿瘤科、骨科、外科等相比,业务收入自然是比较低的,很多好医生不愿意去。

另外,公立医院的领导们更多还是以业务收入作为首要目标,而不是站在大众利益的角度,说要少花钱多治病,提高卫生服务质量。我们和各医院感染科的主任做访谈后发现,他们普遍认为医院不愿意投资为感染科建立独立用房、改善通风隔离、购买防护设备,甚至日常使用的N95口罩有时候都不能保证供应。院领导可能觉得小科室的投入回报率不高,硬件上能应付检查就足够了,至于工作开展得好与不好,是不是真正落实了相关法规和条例的要求就相对不重要了,反正都不影响医院的收入,也不影响医院在全国的排名。希望这次大灾之后,院领导们不要三五年就忘掉了这件事。

返朴:那么这对医改未来的推进方向有什么启示?

汤胜蓝:我认为这十年的新医改革取得了不少成绩,但是其中的公立医院改革我不认为是成功的。当时中国对新医改提出九个字:“保基本、强基层、建机制。”首先是“保基本”,让全国人民95%以上有基础医疗保险,只是不同地方的保险政策和福利待遇差距较大;“强基层”方面,2009年新医改开展以来,房子造得比较多,设备搞得比较好,但是人力资源是最重要的,而高素质的医务人员不愿意下基层,所以“强基层”只强了一半;“建机制”方面,公立医院医生的收入还是和业务收入挂钩,和开多少药、做多少检查挂钩,新的机制还是没有真正建立起来。公立医院的公共卫生怎么做,经费怎么补偿,到现在还没有出台新的政策性文件。

现在国家对医院,尤其是大医院的投入相对不多,医院主要还是通过医保和向患者收费养活自己,挣钱造大楼 、买设备。政府希望由新组建的医疗保障局承担很多监督职能,我认为医保局不单单要有管钱的人,还要聘任医生和其他专业人士来监督医院的服务质量等等,否则很难把这部分工作做好。但是,据我了解医保局面临人员编制不够的挑战。

医药卫生体制改革现在到了“深水区”,如果公立医院改革这块“硬骨头”不啃下来的话,我觉得很难继续推进,希望这次沉痛的教训能够推动公立医院改革,有质上的突破,当然关键还是要看上面是不是有决心。

返朴:您刚提到好医生不愿意到基层去的问题,国外有哪些鼓励措施值得借鉴吗?

汤胜蓝:这是世界上的普遍问题,医生基本上都不愿意到偏远地方去,都想留在大城市,这是人性所在。每个国家有不同的政策,但是成功的典范不多。中国的人社部提出过鼓励政策,如果医生愿意到边远的地方去,可以提高一到三级基本工资。但这个政策的意义不大,因为如果医生留在省城的三甲医院,能拿到的绩效工资远远多于去基层增加的基本工资。我在美国的一个同学去南卡罗来纳州比较偏的地方做肿瘤医生,她说在杜克大学医院起步年薪能拿到25万美元左右,但是到了那个偏远地方能拿40万。就好比国内医学院毕业生,如果在北京一个月只能拿一万块钱,而去贵州给两万的话,他就很可能会考虑的。当然除了经济上的激励,其他的配套激励机制也很重要,比如评职称、落地优惠政策等等。

返朴:传染病的预防控制,确实需要体制的系统性支持。今年2月7日,财政部表示对确诊患者个人负担费用实行财政兜底,中央财政补助60%,这对于控制疫情是不是起到了非常重要的作用?

汤胜蓝:这个政策出台得很及时、很重要,有财政兜底的话,低收入人群更愿意主动去看病。但政策到具体落实的时候往往会出问题,为什么?中央财政补贴60%,还有40%要从地方财政出,但中国经济近年有所下滑,很多地方财政困难。我去年在东北某省调研,发现当地好多市和县财政吃紧,发工资都困难,更别说干别的。所以这40%的配套资金,假如地方没有钱的话,可能就得医院买单。据我了解,同样的问题在SARS流行期间发生过。

这个问题在中部和西部一些地区可能更严峻。以前有句俗话叫“吃饭财政”,就是发了公务员与事业单位人员工资以后就没什么工作经费了。我们在西部某个比较落后的省调查时就发现,有的县90%以上开支的钱都是中央财政转移支付的,像这样的穷地方,那配套的40%谁出?所以可想而知,有时候政策在某些地方是落实不下去的。

致谢:感谢医学史与科学政治学者方益昉教授为本采访提供的帮助。

参考资料

1. 1月份湖北已有超3000医护感染,武汉卫健委曾半月通报“无”

2. 遇SARS而后勇——中国突发公共卫生事件应急之路

3. 医院感染管理办法

4. 突发公共卫生事件应急条例

5. 中华人民共和国传染病防治法

6. 中华人民共和国传染病防治法实施办法

7. 中华人民共和国动物防疫法

8. 医疗机构传染病预检分诊管理办法

9. 国务院新闻办就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会

10. 2018 年武汉市卫生健康事业发展简报

11. 69名血透患者感染丙肝病毒 医院感染管理为何层层失守

12. 关于“医院感染上报机制、规范操作”有关问题的回应

13. 2019年中国卫生健康统计年鉴

14. Under-reporting of TB cases and associated factors: a case study in China

15. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号