点击上方蓝字“返朴”关注我们,查看更多历史文章

国内的新冠疫情得到控制,大家已经开始逐步返工、开学,生活似乎慢慢回到了正轨。但在全球范围内,疫情的大火仍然在熊熊燃烧。生活在国内的人也担心会不会有二次暴发,有说在近期,也有说在今年11月份。疫情严重影响了人们的正常生活,很多国家都在考虑通过检测新冠抗体的存在来判断适不适合复工。“让有抗体的人先复工,逐步恢复经济”,这样的想法可行吗?

姬智/文

“微感染”是否可行?

我们都希望能够找到某种方法来对新冠病毒产生免疫,但疫苗上市可能至少还需要一年,因此一些人开始思考 “早感染,早免疫,早返工”的策略——通过主动微感染 (控制着接触少量的病毒),再像大多数轻症患者一样被治愈,最后还能产生对病毒的抗体,从而对病毒免疫,然后就可以“为所欲为”了!这个想法听起来是不是很美好?[1]

不幸的是,免疫过程比想象中的要复杂得多。

人体的免疫系统精妙至极,免疫应答的过程更是错综复杂,人体应对新冠病毒产生免疫的探索之路,才刚刚起步。还有很多问题等待着我们回答:

在感染病毒时,我们的免疫系统是如何被激活的?

何时才能被激活?

被激活的免疫反应强度如何?

免疫过程在体内是怎样扩散的?

身体的不同部位都会有免疫过程吗?

……

这些问题的答案常常因为病毒的不同而有所区别,以往的经验并不具有参考性。即使人体真的产生了免疫,也无法确定免疫力保持的时间——有可能只是暂时的。[2]

不管怎么说,“微感染可以增加人体对COVID-19的免疫力”仍然是一个合理的推测。实际上,轻度暴露于细菌或病毒环境会促使身体启动免疫应答(通过巨噬细胞、B淋巴细胞、T淋巴细胞等)。这一套应答过程会被免疫系统记住,并在下一次遭受同种病毒攻击时迅速调兵遣将,实现对这一病毒的免疫。

没错,从本质上讲,这就是疫苗的工作原理——通过接触病原体,促使人体产生针对这种病原体的抗体,利用抗体的免疫记忆特性,使人体对病原体产生免疫。因此,无论是接触病毒还是接种疫苗,只要能让身体产生免疫力,就不失为对抗病毒的良方。当人们通过主动感染病毒产生抗体来达到保护效果时,我们就将这种做法称为群体免疫(herd immunity)。一些国家的政府曾经讨论过如何使用群体免疫来阻止疫情的进一步恶化。

群体免疫能否奏效?

群体免疫意味着,当足够多人暴露于病毒且获得免疫力之后,那些处于高风险或无法接种疫苗的人也能获得保护[3]。但问题的关键在于,目前我们对新冠病毒仍缺乏了解,因此很难说所谓的群体免疫是否可行。在新冠致死率仍然不确定的情况下,如果每个人都停止自我防护,与病毒赤膊相见,那么很可能会有成千上万的人因感染而死。

群体免疫论的不可靠还在于,尽管我们会对某一种病毒株产生免疫力,但可能还是无法抵抗另一种病毒株。就像甲型流感和乙型流感——两种病毒都可以感染人体,对其中一种产生的免疫力并不能防止另一种病毒的攻击。

虽然人群大量感染后可能会获得群体免疫,但为此付出的代价我们是否能够承受?在COVID-19高发地区,医疗系统面临着空前的压力,期待“不加以干扰,故意将人群暴露于病毒来获得群体免疫”的后果可能是灾难性的。目前还没有任何一个国家能够做好准备应对这种风险。只有当一切准备工作就绪,我们有足够的能力去妥善处理每一个感染者时,才能考虑是否需要采取群体免疫措施。

“免疫通行证”能否成为新对策?

相信国内民众对“绿色健康码”一定不陌生:“健康码”是以真实数据为基础,由个人申请,结合大数据审核后生成的专属于自己的二维码。国外也有类似的考虑,通过颁发“免疫通行证”来区分个人是否可以停止隔离,开始正常生活。但与国内的健康码不同,”免疫通行证“是基于抗体检测,看体内是否存在抗体,来判断是否对新冠产生免疫。检测出抗体,被认为具有免疫的人,就可以要求政府签发“免疫通行证“,结束隔离,开始返工。

抗体测试的原理是什么呢?人体接触病原体后免疫系统产生的第一种抗体称为免疫球蛋白M(Immunoglobulins M,IgM),IgM寿命短,仅能在血液中保留数周。但随后免疫系统会继续加工,产生特异性更高的免疫球蛋白G(Immunoglobulins G,IgG)和A(Immunoglobulins A,IgA)。IgG在血液里的停留时间更长,并根据其所预防的疾病赋予人体免疫力,它带来的免疫力可以长达数月、数年甚至一生[4]。

如果参考SARS-CoV-1以及其他流感病毒,感染了COVID-19并痊愈的患者体内应该含有以上这些抗体,用血清测试可以检测到,从而推断人体是否具有免疫——这就是“免疫通行证”举措的技术基础。目前,世界各地有数十个小组正在研发COVID-19抗体检测设备,其中不少是快速测试设备,可以在医疗护理点甚至家中使用,只需几分钟即可得出结果。

抗体检测如此简单易用,一些国家正在认真考虑免疫通行证的策略[5]。德国将进行欧洲首个大规模新冠病毒抗体测试,期望能够评估真正的全民感染率,以及到底有多大比率是无症状感染者。4月9日,德国公布了将要展开的3个抗体测试排查的细节:在第一个排查里,每14天分析最多15000份血样;第二个排查将从德国疫情最严重的4个地区的约2000个人身上取样;第三个排查将在全德国150个地区随机抽样15000人。第一二个排查在本周开始,预期5月份可知道结果。第三个排查将在5月份开始。现在还没有任何国家做到全民抗体普查,德国期望随机的大规模抽查能更好的反应全民的真实数据,估算无症状感染率,找出现有的官方统计遗漏的感染人群。

美国CDC也在进行类似的抗体测试,也包括三个排查:第一个是在疫情严重的地区抽查没有被确诊过的人;第二个是全国排查;第三个是对医护人员排查。

芬兰也宣布了一个类似的测试计划,虽然规模小一些:每周随机取样750人。

印度4月4日也宣布要在疫情最严重的地区进行大规模的抗体测试,但因为试剂盒不足,无法如期开展。

对新冠病毒有抗体就表示免疫了吗?

要判断“免疫通行证”能否有效应对疫情,可以从下面三个问题入手:

评估抗体检测的准确性,需要考量两个关键指标:灵敏度与特异性。即,能否在体内抗体水平较低的情况下检测到抗体的存在?能否不被其他抗体干扰,检测到特定抗体的存在?目前,市面上几家抗体检测试剂盒公布的灵敏度和特异性的数据是:Innovita,灵敏度达到87.3%,特异性达到100%(这些结果尚未公布);Cellex,第一家获得FDA批准的快速COVID-19抗体测试的公司,灵敏度为93.8%,特异性为95.6%;Beroni,灵敏度为88.57%,特异性为100%。Biomerica的测试灵敏度超过90%。

虽说灵敏度与特异性都至关重要,但鱼与熊掌不可得兼,二者如同拔河的双方,提升灵敏度就会降低特异性。因为要检测到较低水平的抗体,就需要试剂盒更好地与样品中的所有抗体发生反应。同理,增加特异性就会降低灵敏度,因为抗体分子结构的细微差异可能会阻止我们检测出特定靶标。操作中,必须根据检测需求来作相应的调整。实际上,灵敏度和特异性均达到95%或更高是一个很难实现的标准[6]。

抗体检测如果不够准确,带来的后果可能是灾难性的,一个微小的错误遇上一个足够大的样本量时,产生的不良效应是惊人的。若大批不具有新冠病毒免疫力的人被错误识别成阳性结果,获得政府颁发的“免疫通行证”重返街头,就有可能感染、传播病毒,引发难以想象的后果。即使大费周章地进行数周的反复测试再发放”免疫通行证“,也只能降低风险,而不能彻底消除风险。

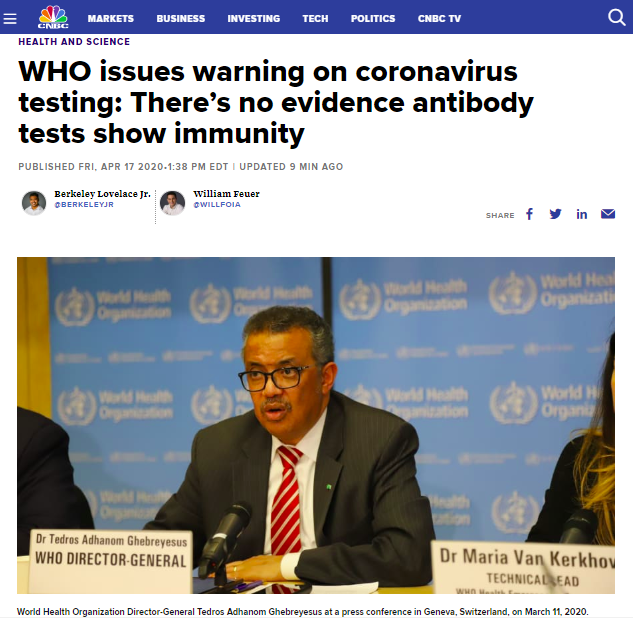

除了考虑抗体检测试剂盒的准确性外,我们还需要考虑一个更为基本的问题:试剂盒检测显示有抗体,但它是能够中和病毒的有效抗体么?抗体产生的机制十分复杂,当遭遇新冠病毒时,人体内可以产生多种针对病毒蛋白质的不同抗体,但其实大多数抗体并没有抗病毒的作用。只有能识别病毒颗粒表面蛋白质的抗体,才可能有抗病毒作用——这种抗体称为中和性抗体,通过阻止病毒入侵细胞来发挥保护作用[7]。目前,我们无法确定经试剂盒检测存在的抗体是不是有效抗体,如果检测出的抗体不能赋予人体新冠免疫力,那么即使检测技术再准确,“免疫通行证”也依然是无用功。当地时间4月17日下午,世界卫生组织WHO就对抗体检测提出了警告,称没有证据能表明血清测试能测出一个人是否获得免疫[8]。

考虑了检测的准确性,考虑了检测到的抗体是否有效,是不是就够了?事实上,还有很多问题需要考虑。比如说,人体内要有多少抗体才能有效对抗病毒?这些抗体又能提供多久的免疫力?抗体的效果是否存在个体差异呢?正如之前所说的,对新冠病毒的探索才刚刚起步。我们将太多希望寄托在抗体上,但抗体却并非当初想象的那样简单,这要求我们必须保持谨慎的态度,开展更加细致的工作。

抗体检测虽然无法判断大规模人群能否返工,但却可以用来排查疫情。比如,我们可以使用它来查看某地区是否已经形成了群体免疫,尤其是当地区较小且孤立的时候,更容易进行全面排查。另外,对一线医护人员进行血清测试,寻找可能存在免疫的人员,可以更好地对重症监护病房这样的高危岗位进行分配,减轻医疗系统的压力。

下一步:慎之又慎

无论是群体免疫策略还是免疫通行证策略,都意味着政府的潜在战略转变。疫情不仅仅影响着人类的生命安全,也重创了各国经济,某些国家层面的疫情应对措施可能会更多地考虑经济发展,而罔顾全球科学家和临床医生的意见。但我们仍需保持清醒,人类对新冠病毒的了解还不够充分,过往的经验并不能给我们太多参考,国家层面的举措涉及到每个人的生命安全,贸然采取行动将承担巨大的风险。解决COVID-19这一大流行病,不能把希望交给科学尚未证实的理论和推定,下一步该如何走,我们必须慎之又慎。

参考文献

《返朴》新冠病毒专题

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

相关阅读

1 “人民的希望”尚未成真:瑞德西韦仍待验证

2 曹彬:抗新冠病毒治疗有药可期

3 抗新冠病毒的药物为何还没研发出来?

4 有抗体就能清除病毒吗?认识抗体的复杂性

近期热门

1 琥珀中的“史上最小恐龙”,也许是史上最大乌龙

2 对抗新型冠状病毒,能从抗击非典中汲取什么经验?

3 2020沃尔夫数学奖得主Eliashberg:找到正职前的两年是我做数学的美好时光

4 对付癌症, 是否都该早发现, 早诊断, 早治疗?

5 曹则贤跨年演讲:什么是量子力学?∣ 贤说八道

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号