博客

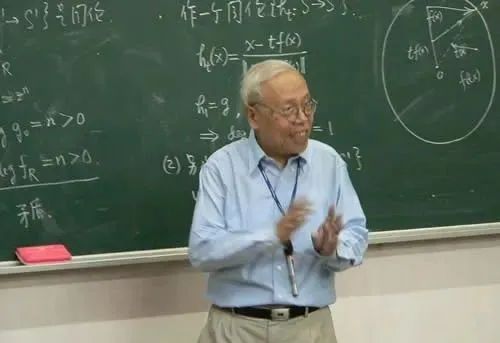

本文原题《姜伯驹:新课标让数学课失去了什么》,原载于光明日报 2005 年 3 月 16 日。2018年,最新的高中课标已颁布,新的义务教育课程标准也在制订中。本文带大家回到15年前,看看当时的姜伯驹院士对那时即将使用的义务教育课程标准有哪些看法。

注:原文中的“新课标”均指《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》。

教育周刊:在刚刚结束的“两会”上,您提交了一份提案,指出正在实行的《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》,也就是我们常说的“数学新课标”,存在比较严重的问题。在您看来,它最大的问题是什么?姜伯驹:“新课标”于 2001 年 7 月颁布,按照新标准编写的新教材陆续出版试用。原定分步到位,滚动发展,到 2010 年才全面实施。事实上到 2004 年 9 月就已在全国仓促实施,只有个别县区除外。在我看来,这个“新课标”改革的方向有重大偏差,课程体系完全另起炉灶,在实践中已引起教学上的混乱。特别是,“新课标”与此前许多年实行的几个数学教学大纲相比,总的水准大为降低。这个方向是错误的。教育周刊:降低水准,也许是为了让中学生、特别是初中生少学一些难懂的知识,以减轻他们过重的学业负担。从这个出发点来说,“新课标”似乎不是没有道理。姜伯驹:这跟减负没关系。我们要问:是现在的学生负担重,还是过去的学生负担重?恐怕大多数人都会说,现在的学生负担重。从数学课来看,现在的学生所学的知识并不比过去多。而且,不是学的多负担就重。相反,老师讲的越少、考的越刁,学生的负担越重。现在学生们都陷在“题海战术”里,考试不是考学生的能力,而是考学生的熟练程度。因为考试往往有选拔的意义,如果你就学一个“九九表”,怎么考?只能千方百计出怪题、偏题,把考试搞成“脑筋急转弯”。教育周刊:仅仅因为“降低水准”,就说“数学新课标”“方向是错误的”,是不是有些偏激?姜伯驹:“新课标”全面否定过去的教学体系,每个学段(三年为一学段)均代之以数与代数、空间与图形、统计与概率、实践与综合四大板块,知识的讲授跳跃杂乱。它过低地估计学生的理解力,学生稍一问个为什么,就要等待“螺旋上升”的下一个循环。广大的中学教师拿到新教材后无所适从,不得不想办法应对:水平很高,经验丰富的老师,他们按照自己的思路讲;重点或准重点中学的一般老师,他们拿着过去的教材把定理和定义补齐;但更多的老师特别是西部边远地区的老师,他们缺少教具,也没有多媒体,教材中大量所谓贴近生活的实例农村孩子都没有听说过,不知道怎么教了。家长找老师补课,补旧教材,穿新鞋走老路,反而大大加重了学生与家长的负担。数学教育在基础教育中有其特殊的地位。“数学是科学的语言”,说的是数学知识是学习其他学科的基础。“数学是思维的体操”,是说还要训练出其他学科中所需要的清晰思维的智力。这对于青少年的健康成长关系极大。中小学数学教育担负着理性文明和科学精神的启蒙使命;在实行科教兴国的战略中,这个使命尤其重要。“新课标”全面否定了我国中等教育的优良传统,大大淡化了数学中的推理证明,代之以“贴近学生熟悉的现实生活,使生活和数学融为一体”。甚至连“平面几何”这个词都不见了,只许说“空间与图形”;三角形内角和等于 180 度这样的基本定理也不要求讲证明,有的教材就代之以所谓说理,让学生用剪刀将三个角进行拼接实验。不鼓励学生问为什么,不讲证明,数学课就失去了灵魂。其实,数学上很多概念并不是完全可以实验出来的。比如“三角形内角相加是 180 度”,你真用尺子去量,可能会有误差,也许就得不到这个 180 度。现在这些概念都不讲了,只让学生认识一个具体的角,这还是数学吗?平面几何中很多概念看似很简单,但是不把它讲清楚不行。一是要让学生认识图形,另一个是让学生从简单入手,逐步深入,学会怎样认识问题、分析问题。最简单的东西,往往也是最本质、最基本的东西,通过对简单的把握,建立思维体系,通过推理,得出的结果往往是惊人的。这就是数学思维,是科学精神,是我们要着力培养的一项重要内容。很多人说:“平面几何是对人生很重要的一课。”对这一点,科技界是有共识的。教育周刊:几何、包括其他数学问题,确实对培养人的数学思维、进而培养科学精神非常重要,但这些课程对初中生而言,是不是过难?姜伯驹:“新课标”观点是:平面几何对初中生太难。实际上,初中生好动、好问,思想活跃,凡事都喜欢问一个为什么。新标准用了“螺旋式上升”的理念,把知识点分成几片,先讲一片,然后就放下了,讲下一片的时候就要等到一年以后。可是知识是有一个体系的,前几个知识点告诉你“是什么”,下面就要告诉你“为什么”。现在你只讲了“是什么”,“为什么”要到一年以后再讲,这个体系就切断了,思维探究的精神就弱了。如果初中不学平面几何,高中立体几何上来了,更复杂的图形出来了,可学生还没有建立起正确的思维,理性概括能力、抽象能力、科学精神都不足。基本的训练错过了,高中根本补不起来。教育周刊:目前,我们都有一个共识:教育必须改革,才能适应社会发展的需要。您认为教育改革应从哪些方面入手?姜伯驹:我们普及义务教育,不是为了让大家人人都有个文凭,不能降低原来的培养标准。现在,高三一年都是题海战术,内容不是过多,而是重复。现在初三也来这么一次,学生原本要 3 年学完的东西,一定要在 2 年内学完,然后就大量做练习题,不从这方面入手进行改革,而去改教学内容,显然这种做法不科学。我认为,中小学教育在一定程度上比大学教育更重要。我们目前的中小学生近 2 亿,中小学的数学教育关系到中华民族的复兴。这里说的不是培养数学家,而是国民的基本素质。按照这样的“新课标”,很难培养学生分析问题与逻辑推理等方面的能力,更谈不上创新能力的培育。教育的效果是滞后的,十年以后,长大成人的这一代中学生理性思维能力不强,就悔之晚矣。教学改革不能采取“革命”的办法,要渐进。课程研究、师资培养、学习环境、考试制度,都要进行相应的改革才行。我希望,立即(从 2005 年秋季起)停止推行“数学新课标”。鉴于按该标准编写的课本已经在全国发行,首先应允许各省市自己选择数学教材,包括非新标准教材。特别是重点中学和西部地区等使用新教材确有困难的学校。其次,义务教育数学课程标准的研制小组应当吸收对数学科学有深入理解的数学家、有丰富教学经验的中小学教师参加,尽快修订课程标准。修订后的课程标准必须妥善部署试验。推广的步伐必须与教师培训的步伐相适应。实施过程必须请学术机构组织中学教师和数学家进行相对独立的调研与评估。本文转载自和乐数学。

拯救绝症猫咪的神药,许是治疗新冠的真正特效药

类川崎病、脚趾“冻疮”、缺氧不难受……新冠感染还有哪些怪症状?

人类只能与病毒“相杀”?病毒学家:“策反”也可以

儿童复学,家长不安全?看各国数据怎么说 | 117疫情观察

驱之不散的复阳阴影:究竟是终身带毒,还是二次感染?| 117疫情观察

瑞德西韦研究结论矛盾:曹彬称方案不同无法相比

英国首相说抗体检测会是“转机”,它真的那么有用吗?

117疫情观察:详解病毒基因序列追踪流调大法 | 史隽·Ⅶ

瑞德西韦在华临床试验被迫终止,近300项研究蜂拥而上,专家呼吁建立国家级临床试验网络

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·V

抗体检测保证安全返工?WHO警告有抗体不等于能免疫

117疫情观察:群体免疫还远着呢 | 史隽·Ⅵ

117疫情观察:波士顿146位新冠感染流浪汉竟全无症状 | 史隽·V

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅳ

117疫情观察:各州自治显神通 | 史隽·Ⅳ

疫情之下,读预印本论文的正确姿势

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅲ

《自然》最新报道:全球新冠疫苗研发概况

“人民的希望”尚未成真:瑞德西韦仍待验证

中国疾控中心原副主任杨功焕:现在不是谈胜利的时候,中国需要明确的“解封”路线图

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅱ

《科学》社论提醒美国政府:疫情是真实存在的|附Fauci采访

王辰院士:别以为已经胜利了,大家只是对新冠缺乏想象力

117疫情观察:新冠无症状感染的威胁 | 史隽·Ⅲ

117疫情观察 | 史隽·波士顿篇·Ⅱ

专访汤胜蓝教授:疫情直报和院内感染两大顽疾怎么破?

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅰ

各国防疫反映的国际关系:为何预想的全球合作没有出现?

新药研发专家的抗疫日记:愿临床数据不再引发悲剧 | 117三人行

问世快,上市慢,量产还难说:新冠疫苗何时拯救人类?

全球疫情高峰何时到来?多久能结束?硬核主任张文宏全面解读

各国实验室趋于寂静,科研人员做好准备应对疫情的长期干扰

中国第一波、欧美第二波,还会出现第三波大疫情吗?

新冠阴影下的德国抗疫百态:二战以来最大挑战

各国抗疫作业自己做,中国该如何应对输入压力?

专访公共卫生专家汤胜蓝:WHO正在失去主角光环

波士顿新冠暴发危机:Biogen年会病毒大传播始末

世卫组织:新冠疫情已成“大流行”,总干事怎么说?

曹彬:抗新冠病毒治疗有药可期

天花是怎么消灭的?一场众多孤儿活体接力的救世壮举

武汉疫情暴露政府治理能力短板,突破口何在?

中国延缓了病毒的全球传播,各国公卫比拼才刚刚开始

新冠病毒源于美国?“专家”到底错哪

武汉一线专家详解新冠肺炎死亡病例:他们是窒息而死,过程很痛苦

悲剧换来制度的改革:记制药史上最悲催的一次临床实验

非典之后,为什么这些治愈的病人更绝望了?

彻底扑灭百年不遇的烈性传染病,1920年是如何做到的?| 展卷

血浆治疗是“稻草”还是“神药”?专家:谨慎乐观,尊重科学

中国疾控中心原副主任:反思此疫,中国疾控该改革了

控制疫情,现在最大的挑战是时间 | 专访清华药学院院长丁胜教授

前夜:新冠病毒传播时间线详解 | 117三人行

应对疫情,春运人口回流情况如何?基于春节前人口流动模拟的预测

赵国屏院士:科研、疾控和临床缺乏协同,希望这是“最后一次教训”

这些野生动物的病毒怎么就到了人类社会?为何现在比过去多那么多传染病呢?

需要评估“封城”的影响;尚无经验证的疗法 | 世界卫生组织新闻发布会实录

专家呼吁:避免重复检测新冠病毒,不确诊不应影响治疗 | 117三人行

专家讲解新型冠状病毒的检测 | 117三人行

对抗新型冠状病毒,能从抗击非典中汲取什么经验?

哪种消毒液对冠状病毒有效?| 117三人行

体温变低了?看看你是不是涂了化妆品

“死神”蝙蝠是如何与病毒共舞的?

全球遭遇新冠检测难题,多国专家联合支招

警惕!不应过度解读新冠病毒基因序列分析

莫被误导!准确理解新冠病毒可能分为两种类型,且在暴发早期就已并存

除了紫外线,这些光也可以杀死病毒

全世界只有少数实验室能接触新型冠状病毒,它们长这样

传播力胜过SARS,需要担心新冠病毒变异吗?

炎症风暴:人体免疫系统,是怎样反噬自身的?

给你的生物网课加点料:世界最大冷冻电镜基地给青少年的7个科普锦囊

中国结构生物学家发力:揭示新冠病毒侵染人体细胞瞬间

西湖大学团队成功解析新冠病毒细胞受体的空间结构

以史为鉴:也说新冠肺炎的血浆疗法

有抗体就能清除病毒吗?认识抗体的复杂性

宅在家里不动,你的身体会发生什么变化?

病毒,那条静止的河流

新冠病毒是人造的?专家教你告别阴谋论

武汉新型冠状病毒的进化来源和传染人的分子作用通路

Remdesivir到底是不是治疗新型冠状病毒的“神药”?

为什么新型冠状病毒疫苗肯定会研制成功?

抗新冠病毒的药物为何还没研发出来?

权威观点:治疗冠状病毒感染,新药开发为啥那么难?

中间宿主亟待确定!武汉病毒所确证新冠病毒极大可能源自蝙蝠

比起流感,为什么全世界更害怕新型冠状病毒?

- 明白了口罩的核心材料有多难造,你就知道怎么判断假口罩了

- 肺炎恐慌下,如何保护自己和家人?|6个心理防护方案

- 世卫组织建议:如何在家护理疑似新冠感染者?附正确的打喷嚏、洗手方法 | 摸象记

- 病毒来袭,科学家告诉你这样选口罩 | 117三人行

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

1 如何理解数学?从纠正对数学的偏见开始——得数学者得天下

2 贸易战没压垮中国,数学教育的下滑会导致灾难 ——失数学者失天下

3 李克正:怎样学好数学?

4 实例剖析:中美科学启蒙教育到底有啥不一样?

5 高数学天赋的孩子应该获得怎样的教育?

1 天才与良知——那个尖锐的物理学家泡利|泡利诞辰120周年纪念

2 开学第一课,西湖大学校长施一公对你说

3 痴迷马拉松的美国科学院院士程亦凡

4 谷歌“量子霸权”核心人物:我为什么从谷歌辞职?

5 哪种消毒液对冠状病毒有效?| 117三人行

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

话题:

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号