点击上方蓝字“返朴”进入主页,可关注查阅往期文章

由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到《返朴》的推送。为了不与《返朴》失散, 请将“返朴”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。点亮“星标”办法参见文末动图。

目 录

1. 寻找暗物质新思路

2. 天体生物学哥白尼原理:银河系至少有36个智能文明

3. 最小的水滴只有五个水分子

4. 柳叶刀子刊发布首个COVID-19无症状传播量化模型

5. 廉价药地塞米松显著降低新冠死亡率

6. 痒,不只是挠挠那么简单

7. 疫情隔离时:学生睡得好,上班族睡得差

寻找暗物质新思路

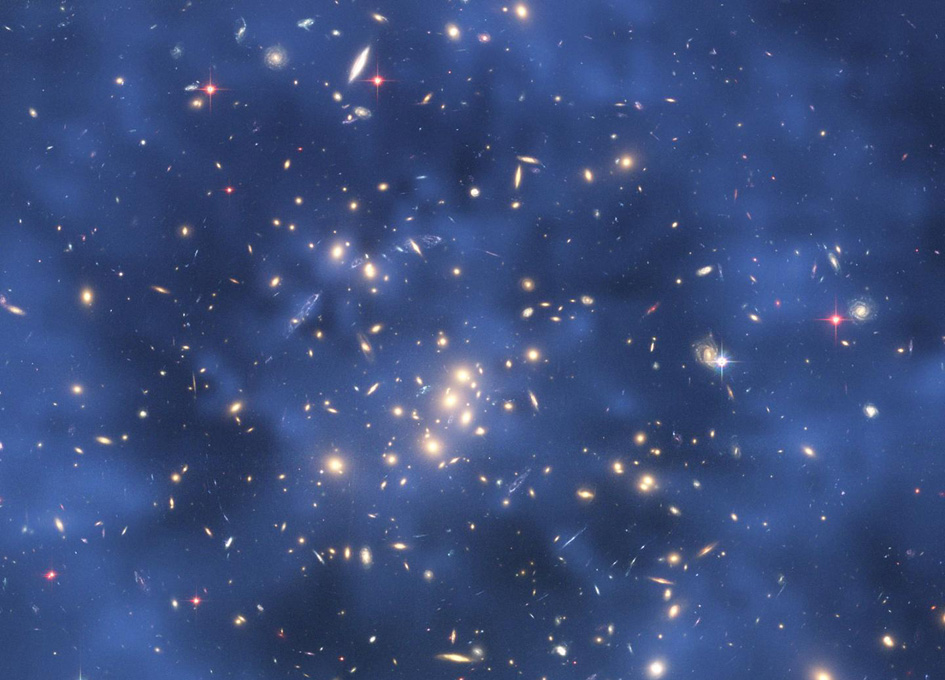

暗物质弥漫在宇宙中,占据宇宙物质的80%以上。目前我们尚未获知暗物质的组成粒子,然而由于引力相互作用,暗物质不断通过影响周边普通物质的行为来彰显其存在。暗物质的组成粒子是什么?由弦理论出发,科学家们认为构成物质的基本粒子图谱中存在隐藏区(hidden sector),其中包含尚未观测到的假想粒子。加州理工学院的Kathryn Zurek教授在十几年前首次提出隐藏区的概念,并探讨暗物质由隐藏区粒子构成的可能性。

近日,由隐藏区粒子的基本性质出发,Zurek教授研究组概述了通过磁振子(magnons)来探测轻质量的暗物质粒子的方法,该研究发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。磁振子是固体材料中的电子自旋(就像小磁体一样)集体激发时产生的一种准粒子。在多种暗物质模型中,暗物质粒子可以与电子的自旋耦合。因此一旦有暗物质粒子与磁性晶体材料撞击时,就可以激发出磁振子,从而被实验室探测器探测到。目前这还是一个假想实验,不过由于不需要很大的规模,这一实验将很容易在地下的小型设备上施行。

除了磁振子,科学家们也提出通过光子和声子(另一种由晶格振动产生的准粒子)来探测较轻的暗物质粒子。同时,诸如XENON的大规模实验装置也在试图通过弱相互作用寻找可能的大质量的暗物质粒子(WIMP)。最近XENON第三代探测器,充满3.2吨液态氙的XENON1T在搜索候选暗物质粒子——轴子时,发现了异常信号。可能原因除氚对装置的污染信号外,研究团队还提出了两种解释:太阳轴子或磁性更强的太阳中微子,尽管置信度均并未达到5σ,但仍引发了科学家的关注。

目前,由于对暗物质了解甚少,不同的实验间可以相互补充和验证彼此的结果。

[1]

[2]

[3]

天体生物学哥白尼原理:银河系至少有36个智能文明

银河系 | 图片来源:Graham Holtshausen Unsplash

银河系 | 图片来源:Graham Holtshausen Unsplash人类是否是宇宙中唯一的智能生命体?在太阳系之外是否有智能生命存在?天文学家一直在努力寻找这些问题的答案。估计可能的地外文明的数量是极具挑战性的,这是因为天文学家还不确定应使用哪些参数来确定生命的存在,而且是智能生命。

最近,著名天文学家、诺丁汉大学克里斯托弗·康塞利丝(Christopher Conselice)教授领导的团队研究提出,在我们银河系中,至少存在36个发展到了能够发射无线电信号的外星文明。该研究基于假设这些文明的发展时间和地球生命类似,也在一颗岩石行星上经过了50亿年发展,最终达到类似地球的文明状态。但是,由于时间和距离的原因,我们可能永远不会真正知道它们是否存在或曾经存在。

他们的方法基于德雷克方程,关键的区别在于对生命的形成方式做了简单的假设。该方程最初由天文学家、搜索地外文明计划(SETI)之父弗兰克·德雷克(Frank Drake)于1961年提出,用于预测给定体积的宇宙中可以交流的文明数量。论文第一作者Tom Westby说:“估计智慧文明数量的经典方法是对与生命有关变量的值进行猜测,然而人们对这些问题的看法一般相差很大。我们的研究使用新数据简化了这些假设,使我们对银河系中的文明数量有了可靠的估计。”

团队提出所谓“天体生物学哥白尼原理”,认为地球智能生命在宇宙中并不特殊,以建立对银河系生命的强限制和弱限制。强极限是生命必须在45亿年到55亿年之间形成,就像地球一样;而弱极限是40亿年,但在那之后它可能随时形成。这些计算考虑了恒星的形成和其金属含量,以及在恒星宜居区域内能容纳类地行星的可能性。

另一方面,团队假设外星文明可以通过主动发出信号进行交流,并假定这些文明与地球的通讯技术相当。根据这些假设,在强极限情况下,团队推测银河系存在至少36个智慧文明,若他们均匀分布在银河系内,平均最近的相互距离将为17000光年。研究人员表示,问题的关键在于智慧文明的寿命,要活跃在星系内极长时间才能被发现。这一工作还为研究整个文明的周期提供了信息:如果科学家发现智能生命很普遍,则表明地球文明的存在时间将远超千年;但若未发现其他活跃文明,那么对我们未来的命运来说,可能不是个好信号。

[1]

[2]

[3]

最小的水滴只有五个水分子

水是生命之源,也是人类文明得以发展和持续的最关键、最神奇的物质之一。虽然水分子看上去平凡无奇,但我们对水分子之间所形成的氢键网络仍然不完全了解。对于只有几个水分子形成的团簇来说,很难精确的控制团簇中水分子的数量,这为利用光谱学的方法研究其氢键网络提出了巨大的挑战。

图片来源:[1]

为了解决这个问题,中国科学院大连化学物理研究所江凌研究员和杨学明院士团队,以及清华大学李隽教授研究团队,近日于《美国国家科学院院刊》发表了一项最新的研究成果。他们利用之前所开发的一种基于可调谐真空紫外自由电子激光器(VUV-FEL),成功的捕捉到了只有数个水分子组成的团簇的红外光谱,发现水分子五聚体在3500-3600cm-1红外波段存在独特的OH拉伸振动,对应着三维氢键网络。这一研究结果表明五个水分子就可以形成水滴的三维氢键网络,而以往研究则认为水三聚体、四聚体和五聚体都是二维结构,水六聚体才具有非环状的三维结构。因此,本研究表明最小的水滴是由五个水分子组成的,而不是之前人们认为的需要六个水分子。该研究对于理解凝聚态水的结构非常重要。

[1]

[2]

柳叶刀子刊发布首个COVID-19无症状传播量化模型

近期发表在《柳叶刀·传染病》杂志的一项研究,通过分析广州349例新冠肺炎(COVID-19)病例及有接触的1964名密切接触者的数据发现:新型冠状病毒比起SARS和MERS冠状病毒,更易在共同居住的家人间传播,而在朋友、同事、同车乘客等类型的密切接触者间,传染概率显著较低。此外,新冠病毒感染者在出现症状之前已具有传染性,该阶段的传染能力不逊于发病后(甚至更高),会引发家庭成员和同居人群的感染。其中,60岁及以上的老人最易受影响。

在我国开启针对疫情的隔离后,仍有新发病例陆续发生,这些病例中不少与家庭传播相关。这项研究所揭示的无症状期间的传染性,为这些病例的发生提供了一种解释。无症状传播者作为传染源,在家庭生活中,通过飞沫传播,生活器具、家具、衣物等的接触传播,导致了同居生活者和家庭成员的感染。

这项研究建立了模型,首次对COVID-19无症状传播进行了量化评估。同时,本研究也提供了相应的干预思路:通过及时全面追踪和隔离密切接触者,打破家庭内部的传播链,有助于减少COVID-19的发病。尽管作者在文章中声明,该模型中包含了一系列假定的数据,包括新冠肺炎潜伏期的长短、有症状感染者传染性的持续时间等。这些数据目前尚无定论,因而采用了预估值进行分析,有可能影响到分析结果的准确性。但该模型所揭示的发现,对于阻断COVID-19的传播具有重要意义。

[1] (20)30471-0/fulltext

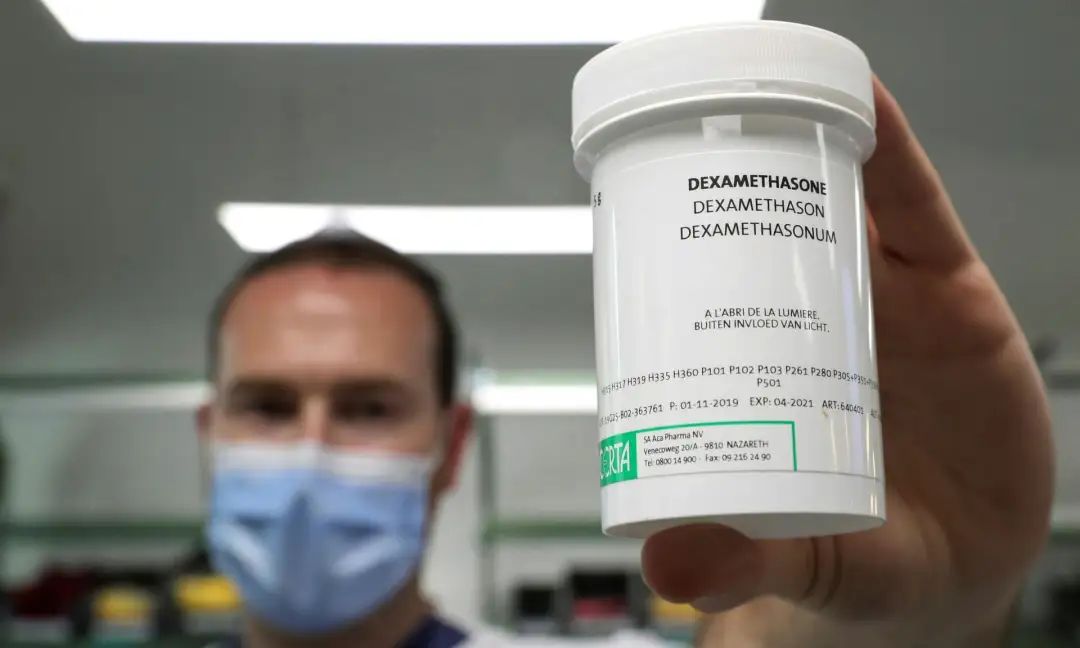

廉价药地塞米松显著降低新冠死亡率

地塞米松 | 图片来源:[1]

地塞米松(Dexamethasone, DXMS)是一种应用广泛的类固醇激素药物,临床常用于治疗风湿性疾病、过敏、哮喘等等。

2003年SARS流行期间,由于缺乏特效药物,皮质类固醇激素曾被试用于缓解患者的症状。2020年初COVID-19在我国暴发期间,《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中建议谨慎使用糖皮质激素作为对重症、危重症病人的辅助疗法,但尚无严谨科学证据证明激素疗法可以为患者带来生存优势。

2020年3月至今,牛津大学领头的一个研究组在全英国175家医院开展了一项随机化临床试验,期间共2104名COVID-19患者接受了6mg/天的地塞米松治疗,4321名患者作为对照组只接受常规护理。6月16日,牛津大学发布了该项临床试验的初步结果,证据显示,在使用呼吸机的患者中,地塞米松的使用将其死亡率从40%降低至28%;在吸氧的患者中,这一数字从25%降至20%;对于不需要呼吸辅助的患者,地塞米松没有表现出明显的治疗效果。这一临床试验的数据量庞大并且有充足对照,为争议已久的地塞米松疗法提供了有力的证据支持。

考虑到地塞米松低价且易得,如果这种药物能在全球广泛验证有效并得到应用,将成为COVID-19重症治疗的一个重大突破。

[1]

[2]Wikipedia,

[3]《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》

[4]

[5]

痒,不只是挠挠那么简单

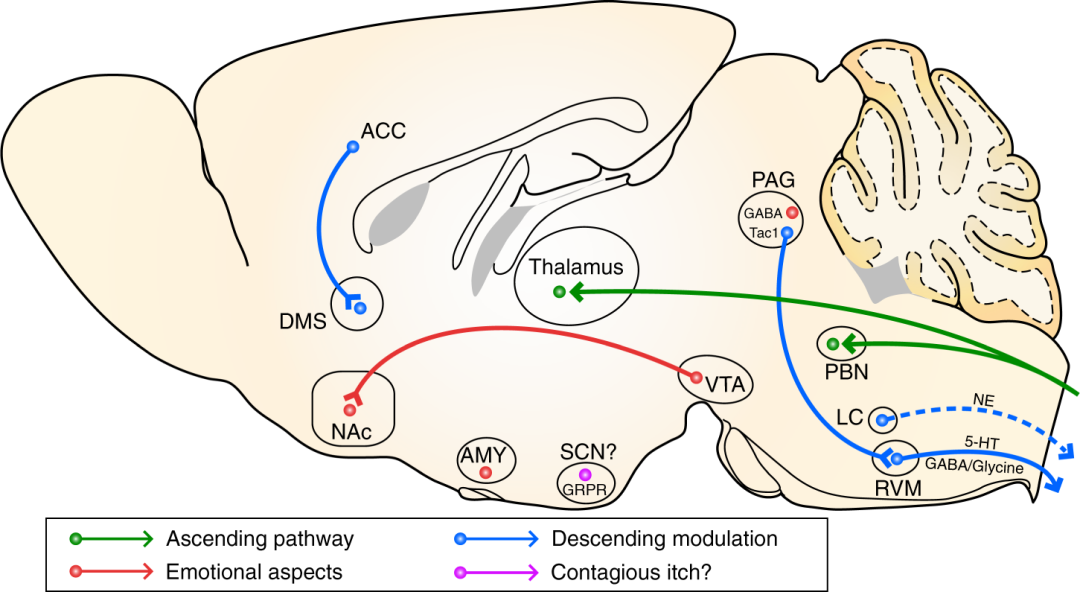

人人都会挠痒痒。痒觉是一种重要的保护机制,但是慢性瘙痒也是重要的临床问题,因过度抓挠,造成皮肤和深层组织的损伤,严重影响生活质量。然而与疼痛等其他感觉相比,我们对于痒觉信息处理机制还知之甚少,慢性瘙痒的有效疗法目前还非常缺乏。近日,中国科学院神经科学研究所的科学家在《自然通讯》杂志发表综述文章,总结了在脊髓和脑水平上的痒觉神经回路机制的研究进展。

研究表明,痒信号通过周围感觉神经传递到脊髓,根据不同的周围输入,又可分为机械性痒(触觉刺激)和化学性痒(各种致痒源诱发),作者分别叙述了两种机制的脊髓回路。痒信号由局部中间神经元处理后到达脊髓投射神经元,后者是各种体感信息到达脑部的关键中继站,可以将痒信号通过上升通路发送至脑部,随后多个脑区和回路中发生进一步的痒觉处理。

除了以上两种自发的瘙痒,作者还阐述了传染性瘙痒的脑机制——只是观察别人挠痒痒,甚至谈论就会触发自己的痒觉,此时包括大脑感觉皮层等多个区域被激活,但为什么痒会传染还不得而知。另外,抓痒与人情绪也有关联,为什么挠痒痒会感觉愉快?中脑腹侧被盖区(VTA)的GABA神经元可能是越痒越挠,越挠越痒的元凶。

作者在论文中表示,尽管在过去的十年中,科学家已经阐明了痒信号处理的多个神经回路,但许多关键问题仍有待解决。例如,痒觉的编码机制存在争议,痒觉与疼痛等其他体感的区别到底在哪里?再如,科学家对机械性和化学性瘙痒的神经调节差异的认识还很不完整,等等。作者认为,开发新的范式将对解决这些问题至关重要。

痒,真不只是挠挠那么简单。

[1]

[2]

疫情隔离时:学生睡得好,上班族睡得差

图片来源:CC0 Public Domain

近期在《当代生物学》同时发表的两项调查研究表明:疫情隔离期间,人们的睡眠时长和入睡时段趋于稳定,周末和工作日不再有“时差”。但其中一项研究同时发现,被调查者所报道的睡眠质量下降了。

其中一项研究针对的是奥地利、德国和瑞士隔离措施最严格的时段(3月中旬到4月末)。435位被调查者中85%在家上班,他们的入睡时间变得更加规律,每夜的平均睡眠时长也增加了15分钟。来自瑞士巴塞尔大学的研究者表示,他们本以为人们的睡眠质量会因此得到改善,但结果并非如此。他们推测:疫情之下巨大的的精神压力(如对家庭经济或健康方面的忧虑,以及带娃引起的压力),可能抵消了更健康的睡眠习惯带来的积极影响。

美国科罗拉多大学博德分校开展的另一项调查,看到了类似的变化:隔离期间,139名大学生在工作日的睡眠时间,每天平均增加了30分钟入睡时间也变得更稳定。而且疫情之前最“缺觉”的学生,隔离时睡眠增加最多。每天睡眠7小时以上的学生比例达到了92%。

作者表示,他们的研究表明大学生的睡眠习惯是可以改变的。此外,睡眠专家们也提出了缓解睡眠质量退化的一种方案:“我们的发现表明,户外运动能够(一定程度上)抵抗睡眠质量的下降。”

[1]

[2]

《返朴》新冠病毒专题

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

相关阅读

1 为什么一紧张就找不着北?癌细胞如何对抗抗癌治疗;太空中创造出第五种物质态 | 一周科技速览

2 睡前刷手机让人抑郁;中子星的中心是自由夸克?肿瘤里竟有大量细菌!| 一周科技速览

3 逆转生物钟的神奇分子;固液界面上质子如何运动?用数学预测细胞发育?| 一周科技速览

4 高压下量子自旋液体出现?对身高影响最大的基因突变;被蛇咬后,猫比狗更长命 | 一周科技速览

5 狗的嗅觉超乎想象;高效制备单晶有新方法;多任务并行让工作不开心 | 一周科技速览

近期热门

1 天才与良知——那个尖锐的物理学家泡利|泡利诞辰120周年纪念

2 开学第一课,西湖大学校长施一公对你说

3 痴迷马拉松的美国科学院院士程亦凡

4 谷歌“量子霸权”核心人物:我为什么从谷歌辞职?

5 开棺验尸:各国到底何时起出现新冠病毒感染 | 117疫情观察

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号