阅读:0

听报道

为什么世界上不同文明的音乐,都产生了类似“多来咪发嗦啦西”这样的音阶体系?

撰文 | 吴进远(美国费米国家加速器实验室)

写这篇文章的肇因,是在网上读了一篇“十万+”的帖子,其中说:“中国古代音律只知道五音(“五音不全”),七音是西方传来的。”作者试图以此论断中国古代文明“落后千年”。从作者放出来的留言看,有不少读者赞扬这是个“敢讲真话”,难得“清醒”的深度好文。

我小时候读过老一辈科学家写的《趣味声学》这样的科普读物,读研时上过声学基础课,根据我没有还给老师的知识,中国古代音乐声学上的成就,实际上要丰富得多。

中国古代音律是一个非常宽泛的概念,对于不同时代、不同民族、不同地域而言,存在着五、六、七音等多种音律。“五音不全”只是一句俗语,不能用来当作讨论的依据。事实上,我们现在可以听到的中国原生态民间音乐作品中,很多都使用了多于五个音的音阶体系。比如《步步高》《山丹丹开花红艳艳》《东方红》《兰花花》《二泉映月》《夫妻双双把家还》等等,不胜枚举。

从另一头讲,音律本身根本没有高雅低俗先进落后之分。音乐作品不论使用哪种音律,都有其艺术价值。例如肖邦写的《黑键练习曲》(Etude Op. 10 No. 5),大部分乐句是用钢琴的黑键演奏的,只用了钢琴黑键的 “多来咪嗦啦” 五个音。但这个曲子与肖邦的其他练习曲有着同等的艺术魅力,大家不妨点开听听。

不过,笔者写这篇文章的目的并不是为了去怼一篇网文,而是希望和读者探讨一个有趣的话题:为什么世界各地不同文明的音乐,都是以音阶为基础的?为什么都产生了类似“多来咪发嗦啦西”这样的音阶体系?(注:音阶是按照音高排列的一系列音符。)

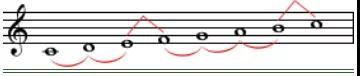

C大调音阶。来源:wikipedia

作为艺术史的白丁,笔者相信,音乐,尤其是音阶体系有可能是源于自然的声学现象。人类通过实践活动发现了这些声学现象,以此制定了音律。自然现象与人类实践看上去质朴无华,甚至蠢笨如牛,但却是一本无字之书,一位无语之师。所以,我把这篇文章的标题定为《向牛学琴》。实际上,我们在这篇文章中会多次遇到牛的启迪。

1 音阶是人们制造的还是发现的?

世界各地不同文明产生的音乐,大多数以若干分立音高的音符作为基础,而很少使用连续频率,像防空警报器那样的声音。当然,我们确实会听到有的作品中演奏家用长号或单簧管演奏连续变化频率的声音,但整个作品还是以一定的音阶体系为基础的。

人类的祖先是怎么想起来用不同音高的声音组成音阶的呢?在那么多不同的频率关系当中,人们为什么要选择“多来咪发嗦啦西”这些频率比例作为音阶呢?也许是因为好听吧?那么,什么叫做好听呢?

明媚春日的下午,我坐在角落里呆呆地獃(ái)想,思考着这几个天问级别的烧脑问题。泉余室友找到我:“快走,春游去。”室友和我们是同年出生,但生日比较早。他自称是在狗年剩下几天出生的,因而要求我们叫他“狗剩”,以此凸显与我们这些属猪学友的差异。我们只得满足他,但又不想显得太土,就把“狗剩”两个字文雅化为“犬余”,书面上写为“泉余”。

旅游车晃荡了一下,停在一片绿草茵茵的平坝上。夕阳斜照,“哞——”,河边吃草的老牛长鸣一声。哈哈,一个问题的答案有了。

要想知道什么声音好听是比较难的,但我们不妨先找找什么声音不难听。一个稳定持续的、单一音高的声音,比如像小提琴如歌的满弓演奏,或者老牛悠扬的长鸣,对人的听觉神经刺激相对比较和缓,虽然不能说好听,但应该是不难听的。

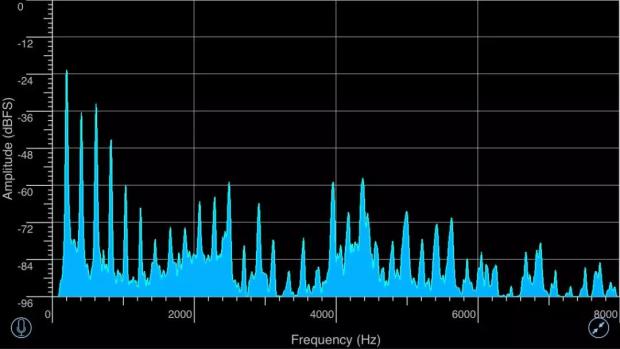

这种单一音高的声音有什么特点呢?我拿出手机,点开一个叫spectrum view的软件,准备分析老牛的叫声。可是它却不肯再叫了,我只好自己学着叫了一声,虽然没有真牛叫的好听,但总算得到了一个频谱,如下图所示。

稳定的单一音高声音并不是只有一种频率,实际上,其中包含多个频率成分。从图中我们看到很多尖峰,每个尖峰对应于一个频率成分。如果声音的基频为f,则频谱中的第一个尖峰处在横坐标为f的地方,而其他尖峰则分别处于2f,3f等基频的整数倍的地方。这些整数倍的频率成分在音乐中叫做泛音,在电子学模拟电路中叫高次谐波。泉余室友歪头看了一下我的手机:“这不就是傅立叶分析吗?”

没错。

这就是说,好听的声音首先不能难听。而由频率成简单整数比例的正弦波混合而成的声音,恰是一种不难听的声音。也许,这种不难听的声音,里面就包含了好听的乐音所需要的成分?

如果我们把这些不同倍数频率的声音单挑出来听,又是怎么样呢?我点开手机上另一个产生正弦波的软件,敲进一个频率,110Hz,手机发出“呜呜”的低沉声音。

“这个音是A,是在低八度里的A”,珍旭班长从后面走过来说,我猜她一定学过单簧管,对绝对音高比较敏感。

我慌得有些手足无措,算了,告诉你真相吧,珍旭班长是我暗恋的女神,可是她以前还没有和我单独说过话。不过,我不想让大家看出我的慌乱,但又找不出合适的话来。于是我把正弦波的频率改为220Hz。

“这个音也是A”。再进一步试试,440Hz和880Hz听上去都是A。

这个我知道,频率每增加一倍,音调就增高八度。那么,这个音到底是“多来咪发嗦啦西”中的哪个音呢?实际上,任何一个音都可以定成“多”,把A唱成“多”就是A调。

我把频率改成330Hz,和刚才相比,这个音听起来像“嗦”。加倍变成660Hz也是“嗦”,只不过是高八度的“嗦”。

再把频率改成550Hz,好像是一个新的音,听上去像是“咪”。

哦,330,440,550,660Hz对应于“嗦多咪嗦”。咦,这几个音怎么听着这么熟呀?噢,这不就是上学期军训时,每天听到的起床号吗?

自然界中很多物体,振动时都存在若干不同的振动模式,对应于一系列谐振频率,且往往是其基频的整倍数(当然有的物体不是)。这些物体振动起来时,不同频率的振动模式往往会被同时激励起来。但有的时候,只有某个特定的振动模式被激励起来,发出特定频率的声音,军号就是其中的一个例子。

军号是一种铜管乐器,它并不像笛子那样有多个孔。笛子的发声原理是靠按住或放开边壁上的孔来改变空气柱长度,以获得不同的振动频率。而军号的空气柱长度是固定的,它之所以能发出不同的声调,是演奏者通过嘴唇的振动激励管道中的空气柱共振,使空气柱在若干不同谐振频率中选择一个振动。军号的基频一般是 116.6Hz,对应于降B调(Bb)。实际吹奏时,一般使用基频的3,4,5,6倍频,对应于F,Bb,D,F调。这四个音听上去也是“嗦多咪嗦”,只是比我们前面视频中的四个音分别高半音。

军号管道的直径是逐渐增加的,近似一个弯曲的锥形体。我读过的一本书里谈到,如果一个管道截面的尺度是线性增加的(即一个锥形体),则其中空气柱的谐振频率是基频的整倍数。

我一边想着,一边和大家走进了博物馆。哈哈,这里正好有一件锥形体的管乐器。我赶紧掏出手机,照了下来。

猜猜这是什么乐器?

这么看来,音乐中的音阶,很可能是自然中已经存在的各种谐振频率,人们通过演奏各种乐器,听到这些谐振频率,从而发现了音阶。我一边想,一边随着大家走出博物馆。

可是,人类学会冶炼金属后,很长一个时期只能铸造粗大的青铜器,造出铜管乐器是很晚的事情,而音乐的音阶显然是很早以前就存在了。在原始人那里,人们上哪里去找截面尺度线性增加的锥形体作为管乐器呢?

河边吃草的老牛,似乎听到了我的自言自语,抬起头,两只牛眼凝视着我,然后摇摇头。“看看,”泉余室友打趣道:“老牛在笑话你愚钝了。”

嗯,明白了,牛角就是一种截面尺度线性增加的锥形体。而且,牛角截面的变化比起现代多数铜管乐器更接近锥形。因此,不需要很复杂的调音就可以获得比较接近3,4,5,6倍基频的音高。

牛角号也许就是世界上最早的一种管乐器了,海螺壳做成的螺号可能也是一种。按照现代音乐界的分类方法,牛角号和螺号属于铜管乐器组,因为它们是靠演奏者嘴唇振动激励发声的,尽管不是用铜做的。

世界上各个民族中,有许多吹响牛角号或者螺号的英雄人物。到现在,世界各国语言中,仍然存在着号角这个词。贝多芬的《英雄交响乐》、法国的《马赛曲》和我们的《义勇军进行曲》,里面的音乐形象都是随着嘹亮的号角声树立起来的。

不过,这里还有一个问题,不论是用牛角号、螺号,还是现代的军号,都只能演奏出“多咪嗦”这三个音符。那么,其他音符,“来发啦西”又是从哪里来的呢?

“这可能就需要考古了。”珍旭班长说。

考古?我们是物理系的,要想转到考古系得办不少手续呀。你想转吗?我们一块儿转怎么样?

“你可以思想考古呀!”泉余室友不知道什么时候冒了出来。

“真没眼力见儿,当灯泡很好玩是吗?”我心里咕哝着,嘴上却问:“思想考古?”

“对呀。咱们物理学的祖师爷,伽利略、爱因斯坦他们不是经常做思想实验吗?”泉余室友滔滔不绝地说:“同理我们也可以思想考古呀。”

一束夕阳照到了眼睛上,把我照醒了,心里明白是做了一个梦。我挪动了一下,继续闭上眼睛。

2 思想考古探五阶

聊着聊着,我来到了一个土山脚下,前面不远处,浮土埋着一小段黑色的光滑物体。我凑近蹲下仔细观看,手里不知什么时候握了一把软毛刷子。用刷子轻轻地扫了一下,黑色物体上的土呼呼地消失了,这是一支中空的牛角号。

“伢子,谢谢你帮我找回了旧物。”一个瓮声瓮气的声音从背后传来,我和我的小伙伴都惊呆了。哦,不对,小伙伴不知道哪来去了,泉余室友刚才站的地方,不知何时站着一位方脸大汉,古铜肤色,身着熊皮衣。地上的牛角号也不知何时到了他的手中。

“哦,首领,我想知道您当年是怎样找到其他音符的?”我缓过神来。

“其实,”大汉温和地说,“这是大家的功劳。”

“嗦多咪嗦”,大汉举起牛角号吹起来,滑坡堆积的土山瞬间消散,河边平地上出现了一大堆篝火和一个个草窝棚,人们进进出出忙碌着。

“首领”,篝火旁另一位穿豹皮的大汉喊道:“我昨天新做了一个牛角号。”

“好啊,吹起来给客人听听吧。”

豹皮大汉的牛角号更短一点,吹出的声音听上去也是“嗦多咪嗦”,只不过高了一些。显然,这也是基频的3,4,5,6倍频,只不过基频比较高。

两位大汉举起各自的牛角号交替吹响,正如军训时教官常说的一句话:“一人一把号,各吹各的调”,确实挺难听的。

豹皮大汉拿起一把石刀,在牛角号口上打磨了几下,吹一吹试试,又打磨几下,奇迹发生了。两把号虽然还是各有各的调,但合在一起不那么难听了。仔细听一听,豹皮大汉的“多”和首领的低音“嗦”音高完全一样了。

这样一来,如果以首领的号为基准,豹皮大汉的“咪”就变成了低音“西”,“嗦”就变成了“来”。于是,首领和豹皮大汉交替吹着号,部落里就有了5个音符“多来咪嗦西”。大家和着时而粗旷时而悠婉的音乐,快乐地舞蹈着。

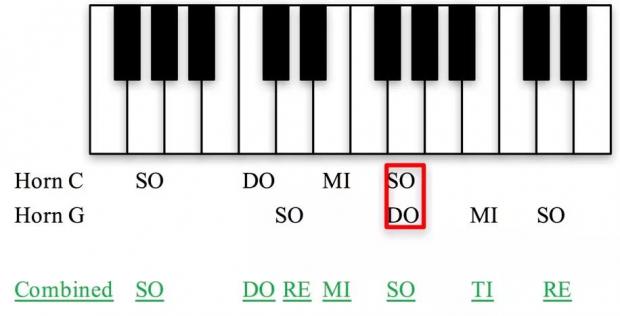

真的是这样吗?我拿起一根树枝,在地上画了一个钢琴键盘。

我们假设首领的号是C调,这样,豹皮大汉的号就是G调。两个号有六个音符,但有一个重合的音符G,这样他们就总共得到5个音符。

可是,这才五个音呀。在七音音阶中,另外两个音符“发”和“啦”在哪里呢?我愣神想着,人们舞蹈的身姿影影绰绰,慢慢地模糊不清。

3 螺号吹来七音阶

似乎过了很久,在一块凹凸不平的硬物上,我被硌醒了。已经是早晨,我躺在海边的礁石上。不远处,一位少女银铃般的歌声传来:

头戴金色的斗笠——

脚踏绿色的海浪——

身背银色的螺号——

手握闪亮的钢枪——

“我就知道你在这里,”唱歌的少女是珍旭班长:“你不是想知道另外两个音符在哪里吗?很简单,就在这首歌里。这是奶奶教给我的。”

“这首歌我知道,”我努力用平静的语气说,“这首歌是《海上女民兵》,魏石词,魏群、傅晶曲,首唱是张越男奶奶。”我低头在手机上搜出张越男演唱的网址:

海上女民兵

来自返朴

00:0004:12

在近代,青燕子组合也唱过这支歌。

“这首歌前两句里主要的音符是‘多咪嗦’,就像是一支螺号吹出来的声音。”珍旭班长解释道,“而第三句,主要的音符是‘发啦多’,这是另一支螺号发出的声音。第四句的主要音符又回到了第一支螺号的‘多咪嗦’。”

“啊,这太奇妙了。我仿佛听到了两位渔家儿女用螺号在交谈。”我陶醉在音乐中,又忍不住想秀一下自己的“博学”:“这首歌的曲作家魏群是一位铜管乐演奏家,难怪他把螺号的交谈写得这么活灵活现。”

“确切说,是一位小号演奏家。”珍旭班长举手晃了晃手机,“的确写得很好。千百年来,螺号是我们打渔人家必不可少的用具。我们出海时用它交流鱼群讯息,抗敌保家时用它协调行动。平日生活时,青年男女还会用它传情约会,就像,我爷爷和奶奶那样。”

实际上,“发啦多”这几个音之间的音程关系和“多米嗦”是相同的。如果第一支螺号是C调,第二支就是F调,他们有一个重合的音符C。泉余室友又一次神不知鬼不觉地出现了,他捡起一块贝壳,在沙滩上画了个钢琴键盘,是这样的:

“How are you?——怎么是你?How old are you?——怎么老是你?”,我心里烦烦地嘟囔。不过,看看他画的这个键盘,“发”和“啦”产生的原理就清楚了。也就是说,有了这样两支螺号,我们就可以得到“多咪发嗦啦”这样5个音符。

4 后 记

看起来,人们很可能是通过像牛角号或者螺号这样的物体振动时自然产生的倍频,尤其是3,4,5,6倍频,首先认识了“多咪嗦”三个音符。然后,很可能是通过有重合音符的牛角号或者螺号,进一步寻找到其他音符。每增加一个这样的牛角号或者螺号,就可以得到两个新的音符。因此,只要有三支互相和谐的号,就可以定出“多来咪发嗦啦西”七个音。

当然,在现代音乐理论中,主流意见认为人们是通过“三分损益法”,或者毕达哥拉斯“五度相生法”确定音乐音阶的。显然,确定音阶中每个音符的音高,是在人们认识到音符之后,我们会在以后的文章中讨论这个问题。事实上,三分损益或五度相生,是一个不断地从“多”生成“嗦”的方法,尽管没有用到牛角号里的“咪”,但其基础仍然是自然存在的2,3倍频(或4,6倍频)关系。

人们创作音乐时,之所以选用分立音高的音阶音符,而不是警报器那样的连续音高,应该是受到了自然倍频的提示。因此,音阶与音符,很可能是被人们发现的,而不是凭想象或感觉制造出来的。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号