阅读:0

听报道

许晨阳,数学家,普林斯顿大学数学系教授,1981年生于重庆,保送进入北京大学数学科学学院,2008年获得普林斯顿大学数学博士学位。主要研究方向为代数几何,运用极小模型纲领解决了“K-稳定性猜想”,被认为是数学界“冉冉升起的新星”。许晨阳曾获2016年拉马努金奖,是唯一入选庞加莱讲席的中国青年数学家。2020年,许晨阳获美国数学会在代数方面的最高奖——弗兰克·尼尔森·科尔代数奖,是第一位获得该奖的中国人。

许晨阳个性有些叛逆,少时展露出数学天赋。他读中学时是学校的天才人物,凭借数学竞赛成绩保送进入北京大学,读完硕士顺利进入世界数学的殿堂——普林斯顿大学攻读博士。但研究上的困顿曾让他一度陷入彷徨,甚至给自己定下时限:最多读两个博后,两年,也许十年,如果无法取得成绩、找到教职就放弃数学。

比拥有天赋更难的,是顺利地兑现天赋。在苦苦求索数学的道路上,许晨阳是怎样走来的?

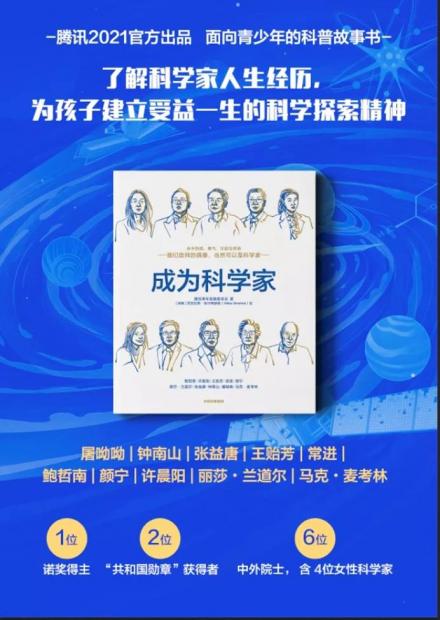

本文经出版社授权节选自《成为科学家》(腾讯青年发展委员会出品,中信出版社2021年5月出版)。点击文末小程序或“阅读原文”可购买此书。点击“在看”并发表您的感想至留言区,截至2021年6月28日中午12时,我们会选出3位留言读者,每人赠书一本。

撰文 | 初子靖

自我怀疑

在美国东北部,繁华喧闹的纽约和历史悠久的费城之间,藏着一个幽静安谧的乡间小城——普林斯顿。小城的东南有一片超过300年历史的建筑群,高大的雪松和城堡的尖顶在此相互掩映,每当夏夜降临,这里就浮现出新鲜柔嫩的生机:晚风和暖,月色清澈,萤火虫盘旋在林间,青年们有的在街头弹唱,有的在路边嬉笑,有的则行色匆匆地为寻求和拓展知识而奔波,这就是美国顶尖学府普林斯顿大学的所在地。

普林斯顿大学的院系、研究所和学生宿舍穿插点缀在城市的街道间,与整座城市融为一体。这里没有现代化的产业基地,也没有琳琅满目的娱乐场所,每当夜幕降临,学生们下了课,小城就也跟着睡去,透出一份闲适宁静。

但在普林斯顿大学夜晚的宁静中,在临着校赛艇队的训练场地、钢铁大王卡内基捐赠的人工湖旁,有一幢楼彻夜灯火通明,与周围格格不入,这就是世界上最负盛名的普林斯顿大学数学系的教研楼。

即使到深夜,这栋楼里也会聚集着一群数学博士,他们秉持着数学系执拗而高傲的传统:来到这世界上最好的数学系,就应当做独创性的研究和世界级的突破。这传统肇始于70多年前的系主任、俄罗斯人列夫谢茨,他充沛的精力、随意的衣着和工厂事故中留下的木头假手奠定了这栋楼自由肆意、激情飞扬的风格,也开创了普林斯顿大学数学系不重视考试、鼓励创新的教学传统。他的名言直到30年后还被数学系的第一位华人系主任、拓扑学大师项武忠引用:“普林斯顿大学要把研究生扔到河里,能自己游过去的就是博士。”

2007年,许晨阳就是这诸多“游泳的研究生”中的一员,博士三年级在读的他在凌晨两点来到铺满松木地板的茶室时,至少有10名数学博士坐在那里,他们眉头紧锁,房间里气氛凝重。没有人交谈,除了他们自己,也没人知道他们到底在想什么。许晨阳回到自己的座位上,他研究的问题已经停滞了快一年,毫无进展。这是他人生中第一次开始怀疑自己也许并不适合做一个数学家。

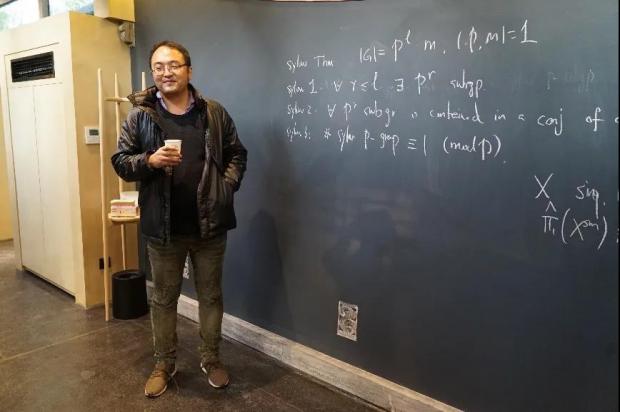

许晨阳

许晨阳的心气怎么能容许这种事情发生?刚到普林斯顿大学的时候,他对系里的一些教授颇有微词,并非因为那些人对他有所轻慢,而是看到顶尖数学家正从事着一些细枝末节的研究,他气愤于他们平白地浪费着自己的才华。他认为:“普林斯顿大学的教授就要把精力放在最核心、最重要的问题上。”

数学有高下之分,许晨阳在23岁就清楚地感受到了这一点。那时他还在北大读研,正在思考如何规划博士学业,每天去图书馆了解代数几何的现代知识。这一天,一本有关双有理几何学的书吸引了他。

这本书是森重文和亚诺什·科拉尔在20世纪80年代合著的作品,讲述高维空间中无法想象的形体经过一种叫作“双有理映射”的变换后变得光滑,以及如何研究这一光滑形体的问题。仅是看完了第一章,许晨阳就感到“石破天惊”:在那之前的50年里,双有理几何这一分支一直陷入停滞,数学家们单是知道双有理几何里还有奥妙,却无法向前一步。而森重文和科拉尔等人的工作直接吹散了笼罩在整个领域上空的迷雾,露出万顷沃野,等待后来人的开发与探索。

许晨阳内心的激情逐渐鼓胀起来——科拉尔就在他申请读博的普林斯顿大学工作,可以找他做自己的导师。但这个选择是要冒风险的:科拉尔出了名的严厉,从他手下毕业不简单,而且森重文和科拉尔的著作已经出版20年,大发展的时机已过,双有理几何又陷入了一片茫然。但茫然何不是另一种时机呢?森重文和科拉尔魔术般的工作吸引着许晨阳,数学界的重大发现仿佛万丈高楼平地起。他踌躇了几日,最终下定决心:就找科拉尔做自己的导师。

4年前豪气非凡的决定引领着许晨阳走到了这一步。在教室里和一同求学的博士们痛苦地思考着也不能算是失败,他已经展现了自己在双有理几何领域卓越的天赋,博二时借助领域内的突破证明了导师科拉尔提出的猜想。即使正在思考的问题得不出答案,只要在剩下的一年里转去做一些小的成果,博士研究生毕业是不难的,获得导师的推荐、在顶级研究所谋得一个博士后职位也不难,但他需要看得比硕士在读的时候更长远一些:毕业远不是终点,他得做出好的成果,谋取一个教职,才能安静做研究,延长自己的数学生命。

想成为数学家,要在顶尖的数学头脑里做到万里挑一,许晨阳能吗?

2009年,许晨阳(右一)与博士生导师亚诺什·科拉尔(左一)在一起。(供图:许晨阳)

一天有25个小时

如此自我怀疑对许晨阳来说还是第一次。

小时候,他怀疑的主要是外面的世界——教师、制度和权威,他曾经仗着一股年轻气盛的正义劲儿,非得跟他们“对着干”。

许晨阳读中学时老是挨骂,关键问题就出在搬家上,他本来住得离学校挺远的,上学要坐公交车,父亲为了他上学方便,搬到离学校近了些的地方,骑车25分钟就能赶到教室。离得近了,当然要好好利用优势尽量睡好,骑车快慢自如,起床晚的话骑快点儿就是了。种种因素叠加,许晨阳反倒常常迟到了。

当他急匆匆地骑车拐进同心路,骑过居民楼、饺子馆、火锅店和棋牌室,进入成都九中的大门,穿过两排高大的银杏树停在主教学楼前的时候,早自习往往已经开始。九中对纪律抓得很严,那时老师总因为这一点责难许晨阳。但他不知悔改,换句话说,他觉得迟到基本上是小事,比起对老师俯首帖耳,他更相信自己的判断。

成都九中现在已改名为树德中学,在知名校友的榜单上,从全国首富、中科院院士、四川省原副省长到北京电影制片厂厂长,遍布各行各业。它开在成都市的中心地段,是响当当的老牌名校,能考上这里的学生大多是骄傲中伴着庆幸,成为他们中的一员意味着大概率能考上不错的大学,有一份体面的工作,未来不用为生活奔波操劳。但许晨阳显然不是图宁静安稳的学生,他不愿意妥协,总要坚守自己的价值观,甚至会在课堂上干脆地质问老师:“你为什么总是偏向女生?”

社会生活的规范并不能管束住许晨阳。中学时他跟人打架,还抽烟,跟父亲吵架吵到离家出走。他长大后回想起这些事情,觉得挺幼稚的,但小时候这样做全都出于真情实感。还好他喜欢读书,考高分不太费力,老师们对于他的越轨行为尚可容忍。

高中三年从头到尾,他都稳稳当当地处在能考上清华北大的名次里,他甚至从来不听理科的课,至于数学课,他干脆连作业都不写,但考试还是几乎次次满分,搞得老师觉得影响太坏,免了他的数学课代表职务。

许晨阳爱好广泛,那些不用写的作业和一下子就能写完的作业给他省下了时间。他知道家附近每一家书店的位置,沿着街七拐八拐,就会钻到哲学和艺术的书架前面,阅读那些难懂但让人肃然起敬的哲学著作。十几年后,他还会回想起少年时那种激动的感觉:“就像与整个人类的知识相连接。”他常在书店看书到很晚,还会把所有看得上的书都买回来。多年之后,他的这种爱好成了他过人天赋的又一爆炸性佐证。高中老师在上课时会调侃学生们:“你们上课看课外书看的都是什么?人家许晨阳看的是黑格尔的著作!”

看了黑格尔的很多著作并没能让许晨阳找到人生的方向,反而让他多少感到有些迷茫,他也像个普通高中男生那样打篮球、踢足球,但他想要更多,想深入自己在哲学中窥见一斑的那个抽象世界,却没人能和他同行。他也上数学竞赛班——所有数学好的学生都会去,许晨阳也就试着听听,他能做出来那些题,它们有点儿意思,但不怎么吸引人。觉得无聊的时候,他就逃课去踢球。

当许晨阳后来再回想起中学时那种漫无目的的寻找、缺乏同路人的孤独时,他觉得那种轻飘飘的感觉不过是青春期普遍存在的躁动情绪中的一部分。但不得不承认,他在普林斯顿大学研究数学,即使思考已经陷入困顿多时,即使昼伏夜出、长年累月地避免社交,他仍然感到充实且有动力。

是对数学的爱给了他生活的方向。

至少他的同学们也跟他一样苦苦挣扎着,他们在思考数学问题的间隙也讨论过这个问题:为什么数学系的人会昼伏夜出?有一部分原因是逃避社交——这当然不过是一种托词,没人能跟正在思考数学的人社交,他们的灵魂不在人间,而在数学的殿堂里。要从审美的角度说,大概是因为数学太简洁了,当数学家看到人类,想起他们带来的“麻烦”时,就忍不住想躲起来。另一部分源自数学的自由,自由的思考跨越了时间和空间的束缚,让他们忘记饥饿和疲劳,晚饭就在茶歇处吃一块冷的三明治,而到了该休息的时候,也不舍得将思考的线头就此截断,于是总在拖拉中打乱了作息。“数学系的学生一天有25个小时,”许晨阳和他的同学们最终得出了这样的结论,“所以每个月里有一半时间早睡早起,另一半时间昼伏夜出。”

那些与数学相依为命的夜晚并没有很快地给许晨阳带来好运,在毫无头绪的困顿中,数学对于他渐渐变得像一份工作:他下午到教研楼,思考到凌晨,度过早已习惯的、没有进展的一天,直到早上5点校游泳馆开门,他游完泳,让全身的肌肉都放松下来,趁整个城市还在睡梦中时独自逃回房间,推开门倒头就睡。

许晨阳这样挨过了一年,然后到了博四,面临毕业的压力,为了有足够的论文拿到学位,他转而去做一些容易出成果的研究。尽管创造性较弱,但也不轻松,同样要花上很多个不眠夜同问题的细节纠缠,最后得到的却是一些早有预感的结论。

许晨阳虽然拿到了博士学位,但那种面对重大发现时的激动和兴奋消失了,他感到愤怒,就跟4年前刚到学校时对那些陷入舒适区的教授的愤怒一样,他对自己做出的无关紧要的结果嗤之以鼻。在毕业前夕,许晨阳给父亲打电话,告诉他不要来美国,因为自己肯定不会参加毕业典礼,他甚至连学位服都没有领。博士毕业论文答辩的第二天,他飞去了欧洲,旁听了一些数学议,更多的是散心,他想暂时远离在普林斯顿大学的“挫败”。

假期过后,许晨阳在麻省理工学院找到了博士后的工作。他其实还买了金融类的书带回家,想着实在不行就转行,金融界总是很欢迎学数学出身的人。但他最后也没翻开那些书——一页都没看,他的心感受到责任的煎熬:“对我个人来讲,我认为自己应负的责任就是要做好的、纯粹的、对得起自己的数学。”

在读博士后的时候,许晨阳常常与另一位年轻的数学家通电话,他的名字叫刘若川,是许晨阳本科时的同学、硕士时的同门。两人本科时曾一起讨论代数几何中的问题,毕业后去了不同的学校、研究不同的方向,联系渐渐减少,没想到4年后,做数学的苦恼将他们重新连接。

每天,当许晨阳下午赶往研究所时,远在法国的刘若川时间已近凌晨,他们在路上通电话,谈及博士生涯中如影随形的挫败,以及自己应对它们的方法。他们互相鼓励,相信彼此都能渡过难关——两人对数学抱有几乎同等深厚的爱,用刘若川的话说:“数学不抛弃我,我就一定不抛弃数学。”

那些漫长的跨国电话鼓励了这两名痛苦的博士后,协助他们重新回归数学事业。许晨阳给自己定下的目标是最多读两个博士后(这可能是两年,也可能有十年),再找不到教职就放弃数学。而刘若川的经历更为坎坷,在法国的博士后工作结束后,他去了加拿大,在找到教职之前还辗转去美国工作了一段时间。

在许晨阳博士后生涯的第一年,他把自打博二起就困扰着他的问题简化到了无法再推动的地步,和从前的导师科拉尔约了时间,希望能借助他的智慧取得突破。科拉尔听完许晨阳的叙述后稍加思考就肯定地告诉他:“你的猜想是错的,这个问题不可能做出来。”许晨阳由此终于从博士阶段的梦魇中醒转过来。博士后生涯给了他全新的机会,他需要重新出发,在麻省理工学院再一次证明自己。

数学系在麻省理工学院的东南部,位于以老校长命名的草地公园基里安庭院的东侧,紧邻横贯剑桥市的查尔斯河。这是一处稳重古朴的三层建筑,教室是温馨的暖色调,靠讲台的那一侧是半圆形,被三块黑板围着。

麻省理工学院占据了马萨诸塞州剑桥市的中心,与哈佛大学并肩而立。在这里,许晨阳开始授课,这是博士后的责任之一,教学让他不得不面对研究领域之外的知识,其中有一些在他看来相当基础。他还要为学生答疑、参与学校的日常工作,这些让他不得不与人交往。许晨阳没法再拥有“25个小时”的一天,他早睡早起,从思考的泥潭中被拔了出来。许晨阳说,这让他成为“学术上的成年人”。

许晨阳在工作中

他开始花更多的时间学习数学领域的其他知识,也反思自己的学术生涯是不是太过钻牛角尖了,是不是选择了错误的方向、偏离了数学研究的主流,导致工作陷入了长久的停顿。

许晨阳回到了博二时思考过的领域——极小模型纲领在高维上的应用,在那里,他第一次做出漂亮的结果。这一领域有三大支柱问题,其中有限生成性和充沛猜想问题尚未得到解决,直觉告诉许晨阳,下一个突破很可能就在此间发生,现在需要的只是更新的、跨领域的数学工具。

编注:本文选自《成为科学家》一书,原文题目为《许晨阳 天才的责任》。由于原文较长,本文仅节选前半部分。

书评:如何成为一名科学家

撰文 | 苏道

很多人小时候都被问过这样一个问题:“长大以后想做什么职业?”大部分人的回答是警察、军人、医生、教师等等这些受人尊敬的职业,其中也有很多人回答说“长大之后想当一名科学家”。

成为一名科学家是很多孩子小时候的梦想,我也不例外。当我还不理解物理学究竟是什么的时候,就通过父母讲的故事和自己读的科普书知道了牛顿、爱因斯坦和霍金这些科学家的名字,并且向往成为他们那样的人,这种有些朦胧的崇拜也许就来自“科学家”三个字的光环。长大以后,我走上学习物理学的道路,在本科和研究生阶段都把物理学作为自己的专业。虽然最终没有成为一名物理学家,但是走上了科普工作的岗位,也算是以另一种形式实现了热爱科学的初心。

我们在青少年时期之所以想成为一名科学家,很重要的一个原因是在家长、老师的教育里和在我们阅读的很多图书中,科学家被塑造成这样神圣的形象:甘于奉献,不求回报,淡泊名利,潜心钻研,热爱科学,追求真理。至少在我最初对于科学家的认知中,他们是这样一个群体。不过,在很多时候,科学家只有一个光辉的群像,而个体的面容则有些模糊。

在我开始从事科普工作后,对科学家有了更多了解,也有了更多和科学家接触并且面对面交流的机会。我发现,大部分科学家除了具有上述共同的品质外,其实每个人又有很明显的个人特征。在科研工作的内外,他们都是一个个鲜活的个体,既享受成功的喜悦,也直面失败的沮丧,还有生活中的柴米油盐。

近年来,我国的科技事业相比过去取得了巨大的进步,这自然离不开科学家的努力。不过,客观地说,我们讲述科学的故事以及科学家的故事的能力与我们取得的成就并不匹配。造成这一现象的原因是多方面的,但令人欣喜的是这一情况正在得到改观,最近由腾讯出品的《成为科学家》就是一个成功的尝试。

这本书选择了中外十位著名科学家,其中既有广为人知的诺奖得主,也有“高冷”的其工作不为大众所了解的杰出数学家;既有中国学者,也有外国的科学明星。这份科学家名单由腾讯通过网络票选产生,某种程度上代表了公众特别是青少年最关注的科学家群体。

正如前文所述,我们在书写科学家的时候,曾经长期存在事迹式的表达,而非关注科学家的独特经历和内心世界。而这本书中的十位科学家的故事由国内一流的特稿团队打造,他们有长期的人物报道经验,善于观察人物的内心世界,展示其中的火花。为了创作这本书,他们对采访到的科学家做了深入访问,收集了大量的资料,在写作过程中反复打磨,并与科学家本人或所在单位进行了沟通和确认,也具有极高的可读性。

我们在书中看到,十位中外杰出科学家,领域不同,背景多样,性格迥异,但他们的故事无一例外都充满力量和温度。在这些故事里,我们不再只是看到“科学家”这千篇一律的标签,而是可以体会他们的喜悦和困惑,感受他们追求真理的热情、战胜困难的勇气和取得突破的满足,这些都是研究科学、探索未知的意义。

不管是在城市还是在乡村,很多青少年可能树立过成为科学家的理想,但却无从找到实现这个理想的路径。也许当他们读过《成为科学家》后,就会受到书中所描画的这些科学家激动人心的经历的影响,体验到科学的纯粹和魅力,进一步理解科学家的工作,从而下定决心走上科学研究的道路。若干年后,我们或许可以在某位著名科学家的回忆中找到读过《成为科学家》的踪迹。

最后让我们回到书本身。一本好书是内容与形式的有机结合,《成为科学家》除了内容本身以外,装帧设计和印刷用纸均属上乘,可以给读者非常好的阅读体验。封面上的十幅科学家肖像由为诺贝尔奖获得者绘制画像的插画师瑞典人尼克拉斯·埃尔梅赫德绘制,也是本书吸引人的一个亮点。

的确如此,科学和技术正在深刻改变着我们的生活,我们享受着前所未有的便利,体验着日新月异的进步。但与此同时,我们也面临着人类历史上最深刻的危机,气候变化、流行疾病、生态破坏和物种多样性的丧失正对我们提出前所未有的挑战。我们的未来需要科学,我们的未来由青少年创造。中国科学院院士王志珍,南方科技大学校长、中国科学院院士薛其坤,腾讯董事局主席兼首席执行官马化腾共同为本书作序,希望青少年把科学探索视为新时尚,将科学精神发扬光大,成为国家栋梁。希望有更多的青少年通过阅读《成为科学家》而知道如何成为一名科学家,那对他们、对我们以及对这个世界都无疑具有十分积极的意义。今天的读者,也许就是未来书中的主角。

关于本书

腾讯青年发展委员会

由马化腾先生担任名誉主席的腾讯青年发展委员会,旨在为青少年打造面向未来的创新成长平台,致力于让科学和艺术成为年轻人中的新时尚。多年来,腾讯青年发展委员会携手众多标杆企业和社会机构,组织举办了腾讯青少周、青少年科学小会、粤港澳大湾区青年营、青年行、港澳英才计划等以“科技+文化”为特色的公益活动,为青少年和家长提供了多元的创新体验和丰富的实践交流。特别是在科普领域,腾讯青年发展委员会正在帮助越来越多优秀科学家走近青少年群体,期望在更多青少年心底种下“成为科学家”的种子。

尼克拉斯·埃尔梅赫德(Niklas Elmehed)

瑞典肖像画艺术家,2012年起每年为诺贝尔奖获得者绘制官方肖像,其绘画风格在全球范围内获得了广泛关注。2021年,他专门为本书绘制了10幅风格独特的科学家肖像画。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号