博客

海底垃圾场:1平米约有190万个微塑料

低调黑洞藏身地球“家门口”

擦除恐惧记忆,需要DNA“拨乱反正”

适者生存造就基因流动

帕金森运动障碍机制揭晓

首次直接观察光子“打肿”电子的过程

单原子能量转换设备——“量子热机”与“量子冰箱”

品鉴枫糖浆的黄金“人造舌头”

给地外生命搜寻加个指标

富氢大气下也可能找到生命

图片来源:

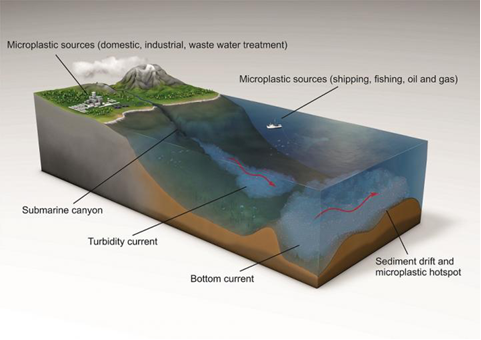

每年约有1000万吨塑料被倒入海洋,由此造成的污染一直备受关注。我们可见的海洋漂浮塑料其实仅占其中的1%,剩下的99%被认为流向了深海,但具体去向一直是未解之谜。近日,发表在《科学》杂志的一项研究试图回答了这一问题。研究者收集了地中海海底的沉积物,发现了有报告以来最高含量的微塑料——海底仅1平方米的薄层中就有多达190万个微塑料碎片,这一惊人的数字可谓远远超乎人们想象。研究团队在实验室中分离微塑料进行计数和红外光谱分析,并与深海洋流模型及海底测绘相结合,以展示深海洋流如何影响微塑料分布。研究表明,深海洋流将微塑料碎片输送到海底。微塑料并非均匀分布,而是被深海洋流裹挟、富集在沉积物中,进而分布在特定海域。由于洋流还携带氧气和营养,故相应区域可能还容纳着消耗吸收微塑料的生态系统。微塑料被海底洋流收集携带,进入海底沉积 | 图片来源:参考文献[2]本研究首次将深海洋流与海底微塑料浓度联系起来,将有助于预测深海微塑料富集区的分布,研究微塑料对海洋生物的影响。正如研究负责人之一、美国国家海洋学中心的迈克·克莱尔(Mike Clare)博士所说,“海底洋流研究可帮助寻找深海‘失踪’的微塑料。研究结果也强调了政策干预的必要性,我们应限制塑料流入自然环境,尽量减少对海洋生态系统的影响。”[1]DOI: 10.1126/science.aba5899红色代表黑洞运动 | 视频来源:ESO/L. Calçada有关黑洞的新发现总会登上新闻头条,比如黑洞照片、最大恒星级黑洞等。最近,科学家又发现了一个与众不同的黑洞,它是“离我们最近的”。来自欧洲南方天文台(ESO)等机构的科学家在位于望远镜座的一个恒星系统(HR 6819)内,意外地发现了一个质量可能为4.2太阳质量的黑洞,距离地球仅1000光年。我们此前已知的最近黑洞是麒麟座V616(A0620-00),距离地球约3000光年。“在银河系的尺度上,它就像在我们的后院里,几乎就在我们家门口。”领导此项研究的ESO天文学家Thomas Rivinius如是说。科学家往往通过黑洞吸积盘发出强烈的X射线,或者恒星环绕黑洞的运动来间接探测黑洞的存在。研究团队在研究双星系统HR 6819时,发现这两颗恒星怪异的轨道:一颗恒星运动极快,而另一颗极慢。它们在围绕内部的黑暗区域运动,环境周围又未发现其他强力的相互作用,因此推断这是一个三体系统——两颗恒星围绕黑洞运动。ESO的研究团队是在对HR 6819数据进行重新整理时,发现其与黑洞LB-1非常相似,才最终推断存在黑洞的。然而,去年发现的70倍太阳质量最大恒星级黑洞(LB-1)出现过争议,有学者认为它只是双星系统而非大质量黑洞, 因此,HR 6819的工作也遭到了一些质疑。阿姆斯特丹大学的天体物理学家Edward van den Heuvel表示本次发现的“黑洞”可能也是一个双星系统,它们和另外两颗恒星组成了一个四体系统。天文学家曾预测银河系中有数亿颗恒星级黑洞,但迄今只发现了几十颗。HR 6819本来只是一个“平凡”的双星系统,在南半球晴朗的夜晚,人们仅凭肉眼就能看到。如果HR 6819能被最终确认为黑洞,将会给我们带来更多关于黑洞形成的认识。恐惧的产生是人类重要的生存机制,恐惧的抑制也是。在与恐惧记忆相似的环境中,大脑会形成“非恐惧记忆”,这些记忆能与先前的恐惧记忆进行抗衡。澳大利亚昆士兰大学的研究人员指出,这种消除恐惧记忆的能力,一定程度上取决于DNA的灵活性。相关研究发表在《自然·神经科学》杂志。

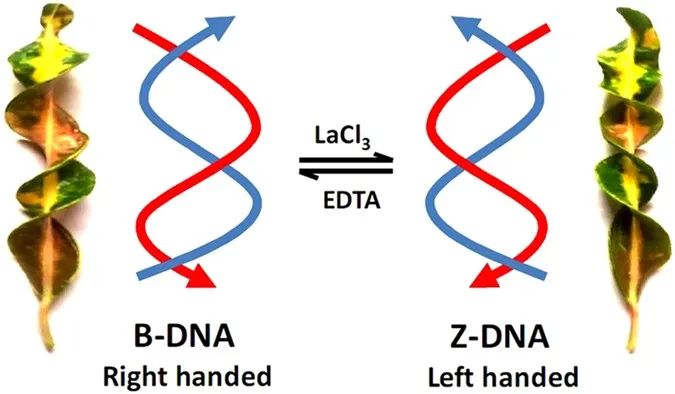

DNA存在多种不同的结构,最常见的类型是呈右手螺旋的B-DNA。某些特定基因的DNA序列还可以形成Z-DNA,它是B-DNA的左手螺旋形式。目前已知Z-DNA结构是对应基因活性的标志,与癌症等疾病存在联系,并且在阿尔茨海默氏症患者的大脑中水平较高。B-DNA和Z-DNA结构(此图仅表现结构) | 图源:Nature

在恐惧记忆消除过程中,某些基因的活性发生显著变化。为了进一步探究Z-DNA与相关过程的潜在联系,研究者将注意力转向了一种叫做ADAR1的酶,它能够识别并结合在Z-DNA上。ADAR1不仅在RNA编辑中发挥作用,还可以将Z-DNA转换回B-DNA。在小鼠负责消除恐惧的那部分大脑区域中,研究者关闭了ADAR1基因,发现小鼠仍然可以形成恐惧记忆,但失去了消除恐惧的能力。研究结果表明,在恐惧记忆形成时,Z-DNA形成;而在消除恐惧时,ADAR1与Z-DNA结合,并完成两项重要工作:迅速提升RNA编辑水平,然后将Z-DNA翻转回B-DNA。研究者称,似乎DNA结构的可塑性越高,记忆的可塑性也越强。恐惧消除出现障碍,正是创伤后应激综合征(PTSD)和各种恐惧症(Phobias)的主要特征。科学家对相关消除恐惧的机制了解越多,就越有可能找到更好的治疗方法。中嘴地雀 | 图片来源:Peter R. Grant and B. Rosemary Grant

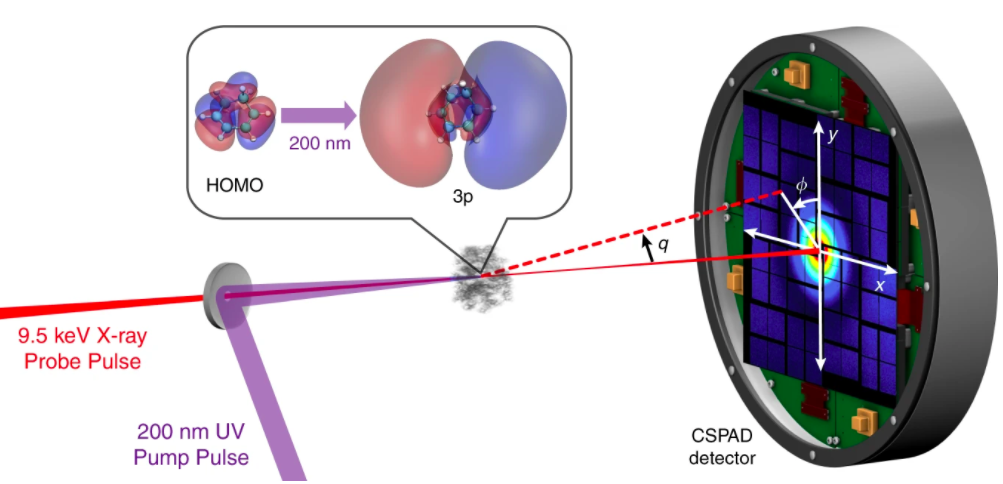

自然界中物种间通过杂交进行基因交换曾被认为是罕见的现象,但近期研究表明,一些近亲物种间的基因流动比之前认为的更加普遍。来自乌普萨拉大学和普林斯顿大学的科学家观察到了两种达尔文雀之间的基因流动,并且推断它们通过这一基因流动改变了喙的形态以更适应生存环境。这项研究发表于近期的《自然生态学与进化》杂志上。达尔文雀是自然界中适应辐射和快速进化的典型例子,但在食物充足的情况下很少发生杂交。研究人员对达尔文雀种群进行了连续40年的观察,发现两个种群(仙人掌地雀和中嘴地雀)之间有偶尔杂交的情况,杂交的结果是二者喙部形态的趋同。通过对不同时期、不同喙形态的两个种群进行测序,研究人员从中发现了大量基因流动的证据。更令人惊讶的是,这些基因流大多发生在常染色体上。鸟类的雄性性染色体是ZZ,雌性性染色体是ZW,大多数杂交雀的父亲为仙人掌地雀,母亲为中嘴地雀。由于雌性杂交雀能成功地与雄性仙人掌地雀繁殖,而雄性杂交雀由于体形比雄性仙人掌地雀小,无法成功争夺优质领地和配偶,所以基因流是从中嘴地雀向仙人掌地雀转移的。另外,研究人员推断这两个物种之间进行杂交的长期结果将取决于环境和竞争。这项研究有助于我们理解生物的进化过程,也有助于保护生物的多样性。帕金森病是一种神经退行性疾病,患者会出现认知和行为上的改变。该病的发病与大脑特定区域中多巴胺能神经元的衰亡有关。这是一种能产生多巴胺的细胞,所以在临床上,医生会采用多巴胺替代疗法(通常用一种叫做左旋多巴的药物来替代多巴胺)治疗。不幸的是,在多巴胺替代治疗10年后,约有95%的患者会出现运动障碍,如坐立不安、摇头、晃动或扭曲身体等不自主运动。这种运动障碍也被称为左旋多巴诱导性运动障碍(LID),会影响患者日常的运动和社交,降低生活质量。科学家之前一直不清楚多巴胺替代药物引发这种运动障碍的原因何在。近期一项发表于《科学进展》(Science Advance)杂志的研究找到了上述运动障碍发生的一个关键原因——多巴胺替代药物增强了一种名为Ras-鸟嘌呤核苷酸释放因子1(简称RasGRP1)的蛋白质的活性。研究发现,正是RasGRP1活性的增强引发了一系列反应,最终导致运动障碍。这一发现为探索相关治疗手段提供了新方向。在缺乏多巴胺的小鼠模型和其他动物模型中,使用多巴胺替代治疗的同时,抑制大脑中RasGRP1的产生,就能够抵消多巴胺替代治疗引发的运动障碍,并且不会影响多巴胺替代治疗的效果。小鼠模型还表明,即便完全没有RasGRP1,也并不会致命。如果下调人脑中RasGRP1的信号传导也能重现动物实验的结果,无疑将有效改善出现运动障碍的帕金森患者的生活质量。由光驱动的化学反应,是生物视觉、光合作用等研究领域的重要课题。光如何将能量传递给分子中的电子,电子又如何重新排布?这些改变最终促成了物质神奇的变化,科学家们迫切希望了解反应过程的奥秘。近日,由布朗大学、爱丁堡大学和斯坦福大学SLAC实验室组成的研究团队,在实验中完整记录了光驱动化学反应的第一步:电子云吸收光子后的膨胀过程。这一过程已经被理论所预言,但本次实景记录,是人类第一次真实地看到其发生过程。相关论文发表在《自然通讯》。研究团队以CHD(1,3-环己二烯)分子为研究对象,清晰记录了在光照作用下其化学键发生断裂,继而环状结构彻底破坏的完整过程。这种有机分子在很多生物体内的光驱动化学反应中都扮演重要角色,比如日光浴时皮肤中维生素D形成过程就与其密切相关。研究人员使用飞秒激光器向气态CHD分子发射267纳米的激光,同时用X射线散射记录电子云的变化情况。以前也曾有研究者尝试类似的实验手段,但没有获得足够理想的结果。本次实验成功的关键,在于团队精心设计挑选的入射激光能量级别,恰好可以使电子被激发处于3p Rydberg态。这是一个弛豫时间长达200飞秒的电子态,因此研究人员可以利用直线加速器相干光源(LCLS)对电子云形态从容探测,这也是首次通过X射线散射直接观察到了激发态的电子云结构。[1] Haiwang Yong et al., Nature Communications, 1 May 2020 (10.1038/s41467-020-15680-4)

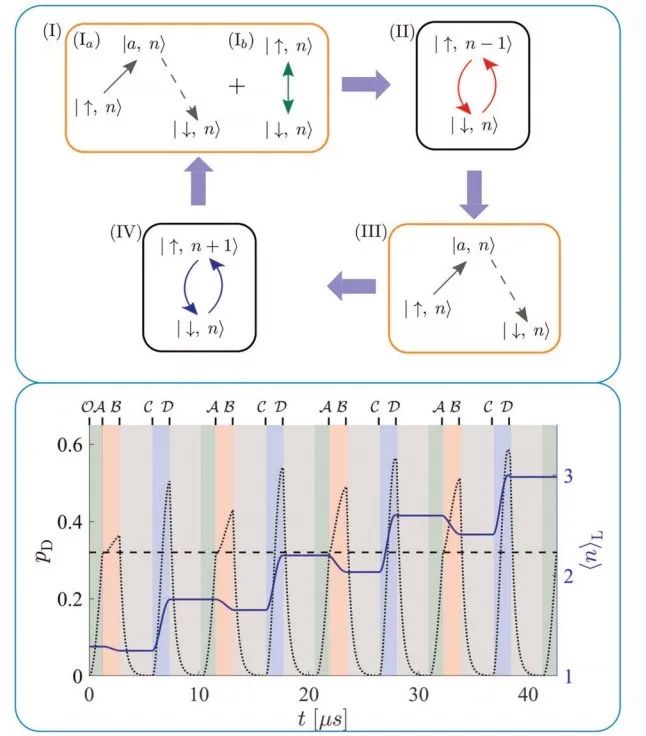

07丨单原子能量转换设备——“量子热机”与“量子冰箱”

近日,新加坡及德国的研究人员成功展示了,单个原子既可以充当“发动机”,也可以充当“冰箱”,揭开了机器小型化故事的新篇章。图片来源:Aki Honda / Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore。

人们所倡导的绿色未来很可能会大规模依赖原子大小的能源转换设备。因此,原子尺度下的热力学设备是目前公认的研究前沿,如“量子热机”和“量子冰箱”。经典热机将能量转化为有用的功,冰箱则是通过传递热量,从而降低局部温度,它们都是利用热力学原理制造的机器。热力学是描述能量在系统内如何运动,以及如何提取有用功的科学分支。然而,仅用几个原子构建的热力学设备,主要表现出量子性,目前物理学对其机制理解还不是很清楚。这项工作为该机理提供了新的见解。图片来源:Single-atom energy-conversion device with a quantum load()

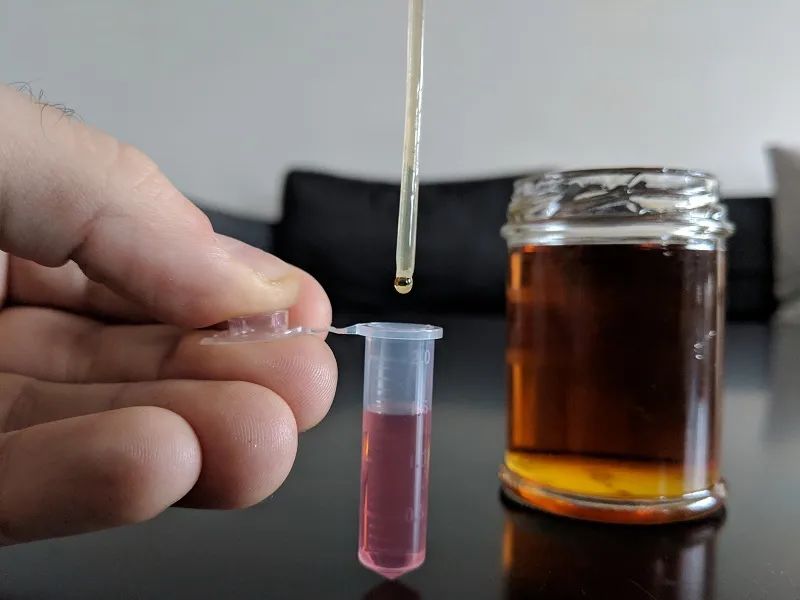

实验人员研究了单个钡原子的热力学。他们通过激光使钡原子的电子在两个能级间移动,从而将能量推入原子的振动中。就像汽车发动机消耗汽油来移动活塞并为其电池充电一样,原子利用激光的能量作为燃料来增加其振动。原子的振动充当电池储存能量,之后可以提取能量。反之,使整个过程反向,原子就像冰箱一样,从振动中去除能量。研究发现,在任何一种操作模式下,量子效应都明显存在于在原子的电子态与振动的关系中。为了使发动机的能量尽可能在负载上做功,研究人员去除了钡原子中的电子使其带正电,因此可以通过电场将其更轻松地保持在金属腔室内。用激光轰击原子,可使其经过不同的循环。研究人员在多次循环后测量原子的平均振动能量。他们发现,当原子运行“发动机循环”后,振动能量会增加,而在其运行“冰箱循环”后,振动能量会减少。枫糖浆素有“魁北克的液体黄金”之称。枫糖浆本质上是一种浓缩的糖溶液,其中含有66%的蔗糖和33%的水,而剩余的1%的化合物决定了它的风味。像啤酒一样,枫糖浆的风味也有很多影响因素,如原料的收获时间、产地、生产和储藏方法,甚至包括天气。为了让高质量的枫糖浆进入市场,需要对其进行检测,但是一直以来还没有能在生产现场进行方便检测的工具。现在,蒙特利尔大学的科学家用真·黄金来检测枫糖浆的风味了——用的是黄金的纳米颗粒。这种被称为“人造舌头”的新技术近日发表在Analytical Methods上。这种人造舌头技术是一种比色测试,通过颜色变化来指示枫糖浆样本的风味。它的使用方法可以类比pH试纸:只要在纳米金颗粒上滴几滴糖浆,然后等待10秒钟左右,就可以看出结果。如果显示的颜色处于红色谱带,说明这个糖浆样本是优等品,是消费者最喜欢的类型;如果显示的颜色处于蓝色谱带,说明这个糖浆样本的风味可能有瑕疵,最好用于工业生产,不宜作为食品出售。“黄金舌头”检测枫糖浆 | 图源来源:Simon Forest

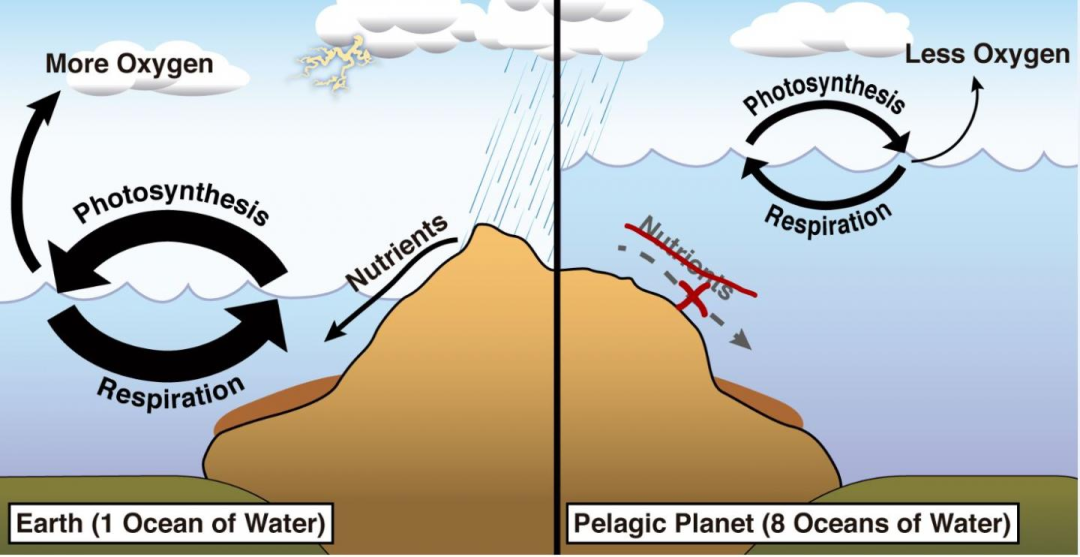

这款人造舌头测评了1818个枫糖浆样本,证实了自己出色的检测能力。这些糖浆样本来自魁北克的不同产地,具有多种多样的香气和从金黄到暗褐的不同色泽。“有了这款人造舌头,枫糖浆生产商就可以将产品根据品质快速地划分等级。”该项研究的负责人让-弗兰乔萨·马森(Jean-Francios Masson)说。有朝一日,它或许也可以用来检测啤酒、果汁或者农产品的风味。仰望星空,追问浩瀚宇宙中是否存在生命是自古以来人们始终不弃的主题。近一百年来科学技术蓬勃发展,各国科学家各施所长积极探索系外类地行星生命。目前生命搜寻的主要策略在于将系外类地行星分类为“宜居”和“非宜居”后,再利用光谱表征大气中“生物标记气体”(biosignature gas,指由生命物质产生,可在大气聚集并被探测的气体),例如氧气。为了更好地了解生物标记气体与地球化学循环,来自亚利桑那州立大学的团队提出“可探测指数(Detectability Index,DI)”,旨在为科学家提供一套选择观测目标的工具,从而提高发现外星生命的机会。DI量化了生物标记气体是由生物还是非生物来源的可能比例,从而表征地球化学循环中生物信号的相对强度,从而可以判断是否存在生命。他们的成果发表在《天体物理杂志》上。根据地球化学数据,他们以氧气为地球有效生物标记气体得出地球的DI为3。研究团队认为,地球的高指数意味着大气中的氧气是由于生命存在而非其他原因,而这一指标也可能适用于系外类地行星。此外,DI指数也反映出仅观测氧气不足以说明问题,还必须观测海洋和陆地所占行星比例。陆地上,雨水风化岩石的过程会释放诸如磷等重要养分,否则光合作用生命生产氧气的速度无法与非生物来源相比。研究团队发现,与地球差别不太大的系外行星DI呈直线下滑趋势。在他们的模型中,以氧气为生物标记气体的类地行星上,DI将探测范围限制在含水量小于0.2wt%(海洋行星的最低含水量)才有可能出现生命,而含水量过高(超过1wt%)会导致冰幔影响生物循环,因此建议未来的地外生命搜寻那些水少的星球。地球与海洋行星产生氧气的对比 | 图片来源:D. Glaser/ASU

[1] Donald M Glaser,Hilairy Ellen Hartnett, et al.Detectability of Life Using Oxygen on Pelagic Planets and Water Worlds [Published 2020 April 28] The Astrophysical Journal.doi:10.3847/1538-4357/ab822d

[2]

《自然·天文学》近期发表的一篇论文显示,一些地球微生物可以在100%的氢气下生存和生长。未来我们寻找地外生命时,可能需要摆脱狭隘的“类地生命观”,能够支持生命的系外行星环境,可能比之前认为的更加丰富多样。生物会产生各种气体,包括潜在的生物标志气体,当这些气体在系外行星大气中积累到可观的程度,便能被我们检测到。但是类似地球的行星大气较薄,从地球上尚且难以精确检测。由于氢气密度较低,富氢的大气层会比地球大气厚许多倍,使这些系外行星的大气成分更易被现有的技术检测到。高丰度的氢一般认为对生命有益,但是关于生物在这种环境中的生存能力的研究比较匮乏。麻省理工学院的Sara Seager等研究者,利用大肠杆菌和酵母(分别代表原核生物和真核生物),在实验室环境下做了生长实验。他们将大肠杆菌和酵母的培养液暴露在100%的氢气环境下,发现二者可以正常繁殖,只是繁殖速度比在空气中慢;大肠杆菌约慢2倍,酵母约慢2.5倍,作者认为原因在于缺少氧气。事实上,从生物学角度,这只是一个平常的实验。正如Seager所说,实验结果对于生物学家来说并不奇怪。实验中的微生物与氢气并无互动——氢气对它们没有毒性,对它们的生长也没有促进作用。但是,对于系外行星,生命可能存在于这种环境下。未来的系外行星的生命探测,多了一种选择。

撰文 | 洪俊贤、韩若冰、顾舒晨、叶译楚、董唯元、刘航、小叶

瑞德西韦研究结论矛盾:曹彬称方案不同无法相比

英国首相说抗体检测会是“转机”,它真的那么有用吗?

117疫情观察:详解病毒基因序列追踪流调大法 | 史隽·Ⅶ

瑞德西韦在华临床试验被迫终止,近300项研究蜂拥而上,专家呼吁建立国家级临床试验网络

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·V

抗体检测保证安全返工?WHO警告有抗体不等于能免疫

117疫情观察:群体免疫还远着呢 | 史隽·Ⅵ

117疫情观察:波士顿146位新冠感染流浪汉竟全无症状 | 史隽·V

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅳ

117疫情观察:各州自治显神通 | 史隽·Ⅳ

疫情之下,读预印本论文的正确姿势

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅲ

《自然》最新报道:全球新冠疫苗研发概况

“人民的希望”尚未成真:瑞德西韦仍待验证

中国疾控中心原副主任杨功焕:现在不是谈胜利的时候,中国需要明确的“解封”路线图

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅱ

《科学》社论提醒美国政府:疫情是真实存在的|附Fauci采访

王辰院士:别以为已经胜利了,大家只是对新冠缺乏想象力

117疫情观察:新冠无症状感染的威胁 | 史隽·Ⅲ

117疫情观察 | 史隽·波士顿篇·Ⅱ

专访汤胜蓝教授:疫情直报和院内感染两大顽疾怎么破?

117疫情观察 | 颜宁·普林篇·Ⅰ

各国防疫反映的国际关系:为何预想的全球合作没有出现?

新药研发专家的抗疫日记:愿临床数据不再引发悲剧 | 117三人行

问世快,上市慢,量产还难说:新冠疫苗何时拯救人类?

全球疫情高峰何时到来?多久能结束?硬核主任张文宏全面解读

各国实验室趋于寂静,科研人员做好准备应对疫情的长期干扰

中国第一波、欧美第二波,还会出现第三波大疫情吗?

新冠阴影下的德国抗疫百态:二战以来最大挑战

各国抗疫作业自己做,中国该如何应对输入压力?

专访公共卫生专家汤胜蓝:WHO正在失去主角光环

波士顿新冠暴发危机:Biogen年会病毒大传播始末

世卫组织:新冠疫情已成“大流行”,总干事怎么说?

曹彬:抗新冠病毒治疗有药可期

天花是怎么消灭的?一场众多孤儿活体接力的救世壮举

武汉疫情暴露政府治理能力短板,突破口何在?

中国延缓了病毒的全球传播,各国公卫比拼才刚刚开始

新冠病毒源于美国?“专家”到底错哪

武汉一线专家详解新冠肺炎死亡病例:他们是窒息而死,过程很痛苦

悲剧换来制度的改革:记制药史上最悲催的一次临床实验

非典之后,为什么这些治愈的病人更绝望了?

彻底扑灭百年不遇的烈性传染病,1920年是如何做到的?| 展卷

血浆治疗是“稻草”还是“神药”?专家:谨慎乐观,尊重科学

中国疾控中心原副主任:反思此疫,中国疾控该改革了

控制疫情,现在最大的挑战是时间 | 专访清华药学院院长丁胜教授

前夜:新冠病毒传播时间线详解 | 117三人行

应对疫情,春运人口回流情况如何?基于春节前人口流动模拟的预测

赵国屏院士:科研、疾控和临床缺乏协同,希望这是“最后一次教训”

这些野生动物的病毒怎么就到了人类社会?为何现在比过去多那么多传染病呢?

需要评估“封城”的影响;尚无经验证的疗法 | 世界卫生组织新闻发布会实录

专家呼吁:避免重复检测新冠病毒,不确诊不应影响治疗 | 117三人行

专家讲解新型冠状病毒的检测 | 117三人行

对抗新型冠状病毒,能从抗击非典中汲取什么经验?

哪种消毒液对冠状病毒有效?| 117三人行

体温变低了?看看你是不是涂了化妆品

“死神”蝙蝠是如何与病毒共舞的?

全球遭遇新冠检测难题,多国专家联合支招

警惕!不应过度解读新冠病毒基因序列分析

莫被误导!准确理解新冠病毒可能分为两种类型,且在暴发早期就已并存

除了紫外线,这些光也可以杀死病毒

全世界只有少数实验室能接触新型冠状病毒,它们长这样

传播力胜过SARS,需要担心新冠病毒变异吗?

炎症风暴:人体免疫系统,是怎样反噬自身的?

给你的生物网课加点料:世界最大冷冻电镜基地给青少年的7个科普锦囊

中国结构生物学家发力:揭示新冠病毒侵染人体细胞瞬间

西湖大学团队成功解析新冠病毒细胞受体的空间结构

以史为鉴:也说新冠肺炎的血浆疗法

有抗体就能清除病毒吗?认识抗体的复杂性

宅在家里不动,你的身体会发生什么变化?

病毒,那条静止的河流

新冠病毒是人造的?专家教你告别阴谋论

武汉新型冠状病毒的进化来源和传染人的分子作用通路

Remdesivir到底是不是治疗新型冠状病毒的“神药”?

为什么新型冠状病毒疫苗肯定会研制成功?

抗新冠病毒的药物为何还没研发出来?

权威观点:治疗冠状病毒感染,新药开发为啥那么难?

中间宿主亟待确定!武汉病毒所确证新冠病毒极大可能源自蝙蝠

比起流感,为什么全世界更害怕新型冠状病毒?

- 明白了口罩的核心材料有多难造,你就知道怎么判断假口罩了

- 肺炎恐慌下,如何保护自己和家人?|6个心理防护方案

- 世卫组织建议:如何在家护理疑似新冠感染者?附正确的打喷嚏、洗手方法 | 摸象记

- 病毒来袭,科学家告诉你这样选口罩 | 117三人行

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

1 宇宙是均匀的吗?甜食变凉后为什么没那么甜了;技术进步的增速正在放缓 | 一周科技速览

2 喜欢吃糖不只因为甜;超分辨显微成像突破至单纳米精度;北极或将夏季无冰 | 一周科技速览

3 物质与反物质相差多少?如何更快倒出瓶中液体?受损脑细胞如何自我修复?| 一周科技速览

4 冲浪的电子打破欧姆定律;可对人体直接消毒的紫外线;第一张彩色照片如何获得颜色?| 一周科技速览

5 相对论时空结构的极限考验;寻找超高能宇宙线中微子;近视的三种遗传机制 | 一周科技速览

1 天才与良知——那个尖锐的物理学家泡利|泡利诞辰120周年纪念

2 开学第一课,西湖大学校长施一公对你说

3 痴迷马拉松的美国科学院院士程亦凡

4 谷歌“量子霸权”核心人物:我为什么从谷歌辞职?

5 哪种消毒液对冠状病毒有效?| 117三人行

↓↓↓长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

话题:

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号