从鸟群聚集、萤火虫同步、蚂蚁群落到宇宙宇宙起源、生命演化,我们生活在一个涌现的世界中。圣塔菲研究所联合创始人 David Pines 在2014年曾撰文指出,复杂科学研究的梦想是创造一个统一的复杂科学理论,使得复杂性可以被定义和量化,而涌现研究将是实现这一梦想的统一范式。他回顾了圣塔菲研究所关于涌现研究所作的贡献,并呼吁为研究和推广涌现承担更多责任。

撰文 | David Pines

翻译 | 郭瑞东

审校 | 刘志航、梁金

当电子、原子、个人或社会与彼此或与所在环境发生相互作用时,整体的集体行为不同于其部分行为,我们将这种结果称为涌现。因此,涌现指的是复杂适应系统中的集体现象或行为,这种现象或行为不存在于它们的单个部分。

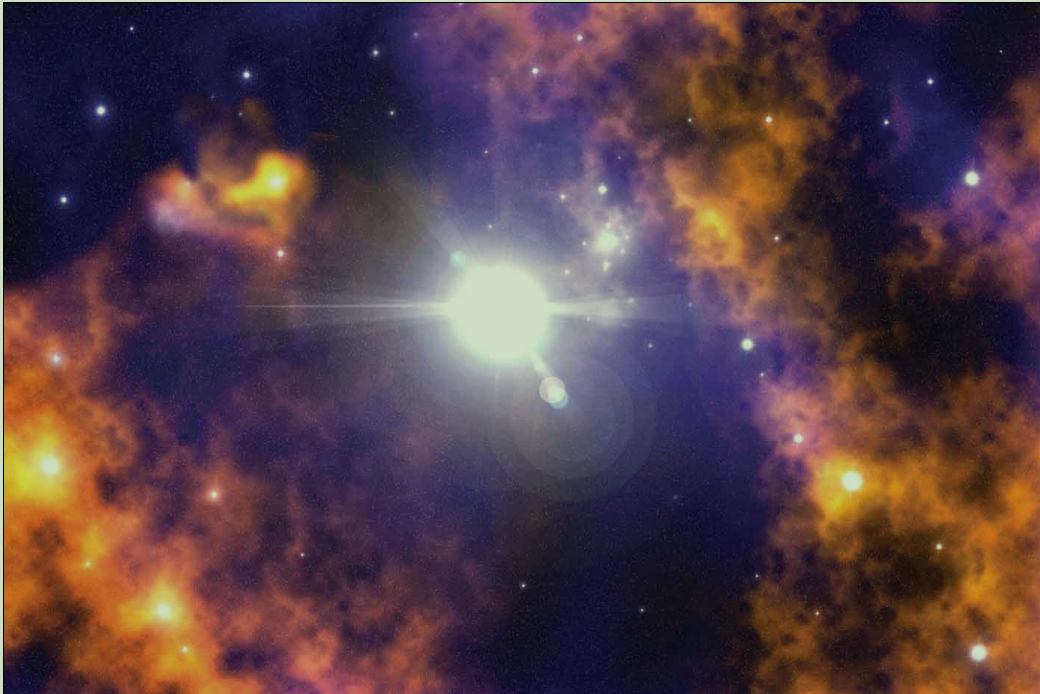

涌现的例子在我们周围随处可见,从鸟群聚集、萤火虫同步、蚂蚁群落、鱼群聚集到个体自组织在城市中形成社区。所有这些现象都没有领导者或中央控制。涌现现象还包括宇宙大爆炸、星系和恒星及行星的形成、地球生命从起源到现在的演变、蛋白质折叠、细胞的构成、液体中原子的结晶、某些金属中电子的超导性、全球气候变化以及婴儿意识的发展等。

事实上,我们生活在一个涌现的宇宙中。在这个宇宙中,鉴别现存的非涌现产生的有趣科学问题或者社会经济现象,即使不是不可能,也是困难的。

图1. 物质和能量的复杂相互作用产生了我们宇宙的涌现特性,包括恒星的形成,例如这个带有中子星的宇宙星云。| 图片来源:

1. 从涌现到复杂再到涌现

圣塔菲研究所在其1984年创始研讨会“科学中涌现的综合”(Emerging Syntheses in Science)上开始探索科学和社会中的涌现行为。在此期间,每位演讲者都会处理涌现行为的一个方面,同时寻找导致这种行为的组织原理[1]。在圣塔菲研究所的早期,成员们经常致力于定义和理解这些系统的复杂性,而不是聚焦于这些系统所展示的可以组织涌现行为的原理。事实上,一些圣塔菲研究所成员梦想着创造一种统一的复杂科学理论,使得复杂性可以被定义和量化,从而以某种宏大的层次化方式对复杂系统进行分类。

1993年,圣塔菲研究所举办了一次大型研讨会,以界定复杂适应系统和评估其最初探索复杂科学的状况。正如由此产生的论文合集《复杂性:隐喻、模型和现实》(Complexity: Metaphors, Models, and Reality)所暗示的,提出复杂性统一理论的梦想被抛弃了[2]。

事实证明,我们可能已经注意到了我们的朋友、伟大的数学家 Stanislaw Ulam,在他1984年去世之前,也就是在圣塔菲研究所刚刚成立时说的话。他已经摒弃了复杂科学的前身,非线性科学,称其为“非大象的研究”——他的意思是非线性不是一个有用的描述,因为一切都是非线性的(也是复杂的)。在研讨会结束时,与会者一致认为,虽然复杂性很难定义,而且或许没有统一的复杂科学,但他们还达成共识,做如下的努力是有用的:设计各种各样的系统模型,并探索一个描述复杂行为的模型背后的想法在多大程度上适用于理解另一个系统。

在实现这一目标的过程中,我们支持将涌现作为圣塔菲研究所追求科学之路上的共同主题,但却没有使用涌现的语言。用莫里哀《贵人迷》中的话来形容: “天哪!四十多年来我一直在不知不觉中说着散文。”我们在这些年研究复杂适应系统中的涌现行为,但却没有明确说明这样做。

图2. 鸟类的集群行为,即鸟类在飞行过程中的集体运动,是鸟类个体在没有协调和领导时,遵循简单规则涌现出的行为。

但是我们的词汇在几年之内开始发生变化。在也许是第一本面向大众的关注涌现行为的书籍《涌现:从混沌到有序》(Emergence: From Chaos to Order)中,圣塔菲研究所的早期知识领袖之一约翰·霍兰德(John Holland)写到:一些系统(比如游戏、简单的分子等等)中促成涌现行为出现的是一组相对简单的规则。

在之后出版的 《万物涌现:世界是如何变得复杂的》(The Emergence of Everything: How the World Became Complex)中,另一个圣塔菲研究所早期知识领袖哈罗德·莫洛维茨(Harold Morowitz)从理论生物学家的角度阐述了涌现行为。他描述那些规则未知系统中的涌现行为,从宇宙大爆炸到地球上人类的出现和农业的发展。

关于涌现 ,圣塔菲研究所贡献的另一个观点来自理论物理学家,可以在两篇面向普通科学读者的论文中找到。一篇非常有先见之明的论文 More is different 写在圣塔菲研究所成立十多年之前,在文中,菲利普·安德森(Philip Anderson,他在圣塔菲研究所1984年成立时发表了演讲,后来与诺贝尔奖获得者肯 · 阿罗(Ken Arrow)共同主持了研究所对经济学的初步探索)对许多科学家描述基础研究的方式提出了质疑,他还讨论了复杂系统的层级关系和对称性的作用。

28年后,我和斯坦福大学的物理学家家 R.B. Laughlin 写了另一篇相关文章 The Theory of everything。两篇论文都强调了用还原论方法研究复杂系统的局限性,即人们试图通过更细致地研究它们的组成部分来解释复杂系统。Laughlin 和我指出,20世纪一些还原论者的梦想是发现一个“万物理论”,其方程式可以让人们推导出物质的所有性质。但这样的梦想是徒劳的,取而代之的应该是对涌现行为的关注。

理查德 · 费曼(Richard Feynman)有句名言:“生命只不过是原子的摆动和晃动。”我们认为这样的视角并不能告诉我们原子是如何产生生命物质的最后一个普遍的共同祖先 LUCA 的,更不用说随后35亿年的演化了。虽然我们知道支配当前世界的简单方程式,但是却发现这些公式几乎无法告诉我们关于涌现方面的知识,无论我们是正在研究一个科学前沿问题,或寻求理解和改变家庭或社会行为。我们在文章的结尾写道:

“在我们这个时代,理论物理学的中心任务不再是写下终极方程,而是以多种方式分类和理解涌现行为,包括潜在的生命本身。我们认为这种下一个世纪(21世纪)的物理学是属于复杂适应性的研究。无论是好是坏,我们现在见证了从过去科学(从本质上是还原论)到复杂适应系统研究的转变,这种转变坚实地建立在实验的基础上。我们希望其能为新的发现、概念以及智慧提供起点。”

2. 作为统一范式的涌现

什么可以代替还原论者的方式来理解物理学、生物学和社会科学中的涌现行为? 简短的答案是一个新的起点:认识到理解涌现行为需要关注可以刻画系统作为一个整体的涌现集体特征,并寻找它们的起源。它意味着通过实验或观察来识别涌现的集体模式和规律,然后设计出体现集体组织概念和原理的模型来解释它们。这些模式、原理和模型是通向研究的系统中观察到的涌现行为的路径。只有通过研究这些中间路径,我们才有希望在一个大的、统一的尺度上把握涌现行为。

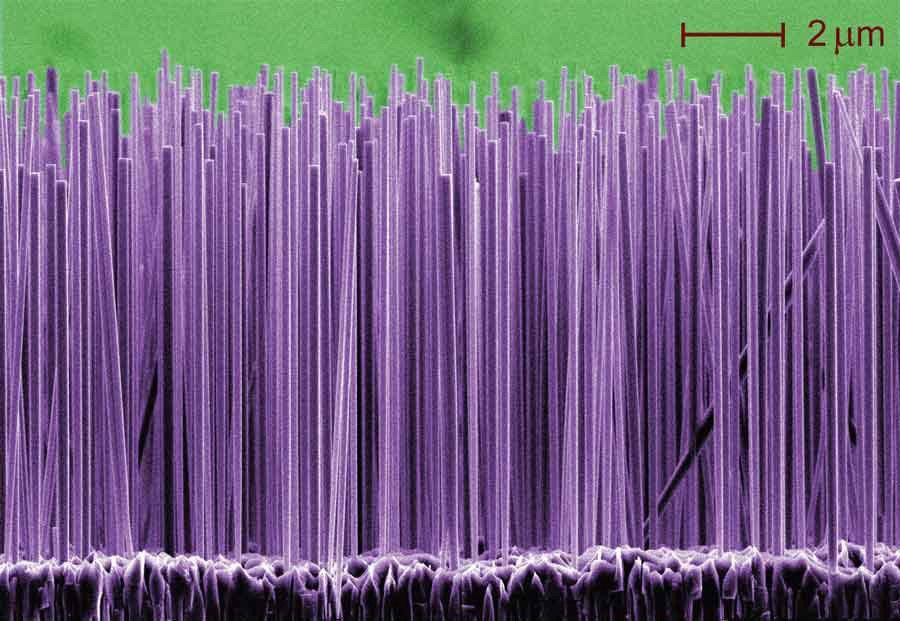

图3. 纳米线,例如图中在硅晶体上由原子生长产生的纳米线,是具有涌现性质的新型人造材料。| 图片来源:美国国家标准与技术研究院

对于研究量子物质中涌现的电子行为或流体中的湍流现象的物理学家或化学家来说,这一中间路径可能包括生长和研究新材料,以及研发新的检测器来测量波动,从中或许可以揭示出普适的标度律,或新的相干态和可能彼此竞争的有序态。伴随这些中间路径的候选组织概念通常包括引入有效场来描述涌现的相互作用,并可能包括一种可能性,即存在一种独立于细节、受更高组织原理支配的受保护的行为。

对于研究活系统的生物学家、生物物理学家或生态学家来说,集体的组分从蛋白质、神经元或物种开始,然后是细胞、大脑和生态失调。候选的组织概念包括自组织、能量景观、提供能量的化学发动机,以及最重要的演化和复制——因为生物系统往往远离平衡态。因为演化已经对生物早先的组织原理进行了优化,这使得研究变得更加困难。因此,我们能观察到的通常是许多相互作用的演化过程的残余。

研究人类和动物行为或社会和经济系统的科学家在人类发展、社会行为以及经济和城市数据中探索模式。对他们来说,候选的组织概念包括自组织成群体/社区/社会,以及环境(无论是气候变化、新技术还是社会规则)在促成涌现行为时发挥的作用。研究的工具通常包括圣塔菲研究所首创的基于主体和基于群体(group-based)的建模。因此物理学家、生物学家、生态学家、认知科学家和考古学家所采用的科学策略非常相似:

使用实验或观察来确定作为一个整体的系统中涌现的行为模式。

决定什么可能是物体、个人或群体之间最重要的联系或相互作用。

构造并求解一个简单的模型,该模型将这些联系纳入或许可以解释观察到的涌现行为的组织概念中。(在这样做的时候,考虑以前被证明可以解释其他系统涌现行为的模型中使用的组织概念往往是有帮助的。)

将你的结果和预测与实验或观察进行比较。

3. 圣塔菲研究所关于涌现的最新进展

最近由圣塔菲研究所的研究者撰写的书籍和文章,以及研究所新的在线课程和研讨会大大增加了我们对涌现现象的理解。《复杂》(Complexity: A Guided Tour)是一个获得 Phi Beta Kappa 奖的作品,由计算机科学家梅兰妮 · 米切尔(Melanie Mitchell)向公众介绍复杂科学这一领域及其方法论,以及许多涌现行为的例子。开放式在线课程“复杂性入门”(Introduction to Complexity,),解释了许多用来理解涌现行为的基础模块。

在《自旋玻璃和复杂性》(Spin Glasses and Complexity)一书中 ,圣塔菲研究所联席主席 Dan Stein 和他的合著者、加州大学欧文分校的 Charles Newman 为我们提供了一个通向科学和社会中涌现行为的重要路径,即自旋玻璃,磁性相互作用粒子随机分布的系统。正如 Stein 的博士论文导师菲利普·安德森(Phil Anderson)在1984年圣塔菲研究所创立的研讨会上做的演讲中指出的那样:以自旋玻璃概念作为重要组成部分的领域包括统计力学、计算机科学、演化生物学、神经科学,或许还有蛋白质结构和免疫系统。

后来 Physics Today 杂志上的一篇书评[7]将这个列表扩展到了通信、经济和工程领域。阻挫(Frustration)是自旋玻璃中的一个关键概念,Peter Wolynes 和他的合作者最近发表了一篇综述《生物分子中的阻错》(Frustration in Biomolecules),对这个概念及其许多应用进行了全面的回顾[7]。

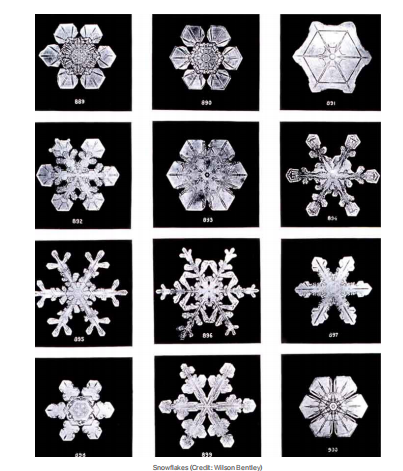

图4. 不同的雪花 | 图片来源:Wilson Bentley

圣塔菲研究所举办了两次研讨会,明确讨论了如何采用一般方法来理解涌现行为。由 Simon Levin、密歇根大学的 Carl Simon 和我共同组织的“复杂适应系统中的涌现行为模型”研讨会(2007年12月),邀请了两个圣塔菲研究所早期的领导者菲利普·安德森和 John Hopfield,并介绍了其未来的主席 Jerry Sabloff。

这次会议由 ICAM (Institute for Complex Adaptive Matter,复杂自适应物质研究所)共同主办 ,这是一个在线分布式的机构。ICAM 的目标是研究量子、软物质和活系统中的涌现行为,其研究策略受到圣塔菲研究所和前面提到的由 Laughlin 和我合著的论文启发。2013年9月,ICAM 与圣塔菲研究所共同主办了一个后续研讨会“科学与社会中涌现行为的中间路径” ,由圣塔菲研究所科学委员会的四个成员组织,分别是约翰·霍兰、Simon Levin、Don Saari 和我[8]。

这些研讨会向科学界提出了许多关于涌现的大问题。其中一个重要问题是以科学为基础的”涌现”方法来解决社会问题。终极挑战是建立一个基于涌现的框架来处理重大社会问题——一个协议或战略,可以为政策提供信息并帮助设计和评估解决我们社会所面临的重大问题的实验。这是迫切需要的,以便在我们面临前所未有的社会和环境挑战时,科学可以更有效地为决策提供信息。

4. 涌现、圣塔菲研究所和科学的统一

20世纪上半叶,人们持续不断地努力寻找科学中更广泛的统一,并将自然科学和人文科学联系起来。著名科学家和哲学家 Philipp Frank 就是致力于此的领导人物,为了纪念他1957年从哈佛大学退休,Frank曾经的博士生和哈佛同事 Gerald Holton 组织了一次会议,名为“科学与现代世界观——通向对科学和人文学科的共同理解 ”,在刊于2004年的回忆录中[9],Holton 如此描述这次会议:

“在那次会议上的一次演讲中,与大多数人不同的是,罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)也许有先见之明、也许是过早地预言,目前统一科学这一目标已难以实现:‘这可能是一个问题,在我们的时代是否有一种方法能够实现更广泛的统一。这种统一只能建立在一个完全不同于我们大多数人在谈论文化的统一时想象的结构之上...... 我们可以寻求的统一实际上存在于两种事情当中。一个是,以如此可怕的非人类的速度来到我们面前的知识具有一定的秩序。第二个很简单,我们可以一起进餐。我们自己,以及通过我们的交谈,可以创造的不是全局视角的宏大架构,而是一个包含亲密关系、知识启迪和理解的庞大而复杂的网络。’”

半个多世纪后,我们现在能够回应奥本海默(他是我的导师),虽然在科学知识中有许多形式的秩序,但21世纪的科学家们确实有统一的范式的和共同的目标:理解以不同形式出现的涌现行为。我们共享的关于涌现的观点,以及我们获得和利用知识的方式将我们联系在一起,并提供了一种方法弥合科学家和人文学者的鸿沟。我们这些圣塔菲研究所的学者可以说是奥本海默的遗产之一,可以继续努力使得他描述的“晚餐谈话”成为现实,让圣塔菲研究所成为合作的平台,通往“亲密、启迪和理解”的统一网络。

5. 后记:每个人的涌现

当我们向自己、同事和广大公众介绍涌现时,我想向圣塔菲研究所提出两项挑战,这些挑战与它作为世界科学教育领导者的潜在角色有关。

首先,考虑到涌现作为科学统一范式的重要性,圣塔菲研究所可否向世界不同年龄的学习者传播关于涌现的信息?

例如,我们可否创建一个在线课程,向中学生介绍如何通过研究涌现行为来学习科学,并帮助他们对周围的世界形成一种基于涌现的视角?可否从我们的中学项目开始,在现有教育中增加对涌现行为的关注,并将这种视角注入圣塔菲研究所标志性的暑期学校中?

第二,我们可否创建一个在线“门户百科”?它将是现有组织概念和原理的一个易懂的、没有行话的整理归档,包含那些已经成功整合到能解释涌现行为的模型中的概念和原理,然后在发现新概念时,可以持续更新。

我认为,圣塔菲研究所为了未来科学家和子孙后代,有责任收集和记录我们已经学到的关于涌现的知识。

作者介绍

David Pines 是加州大学戴维斯分校的物理学教授,伊利诺伊大学香槟分校物理学教授,也是圣达菲研究所的联合创始人、董事会前任主席和科学委员会名誉联合主席。他是美国哲学学会和美国国家科学院成员,为理解量子物态和国际科学合作做出了开创性贡献。

参考文献

[1] D. Pines (ed.). 1988. Emerging Syntheses in Science. Addison-Wesley.

[2] G. Cowan, D. Pines, & D. Meltzer (eds.). 1994. Complexity: Metaphors, Models, and Reality. Westview Press.[3] P.W. Anderson. 1972. More is Different. Science 177: 393.[4] R.B. Laughlin & D. Pines. 2000. The Theory of Everything. PNAS 97: 28.[5] 根据维基百科,还原论可以意味着(a)一种方法:通过将事物简化为它们的组成部分,或更简单或更基本的东西,来理解复杂事物的本质;或(b)一个哲学观点:即一个复杂系统只不过是各个部分的总和,对系统的描述可以归结为对其组成部分的描述。[6] S. Boettcher (review). 2014. Spin Glasses and Complexity. Physics Today 67(1): 48.[7] D.U. Fereiro, E.A. Komives, & P.G. Wolynes. 2013. Frustration in Biomolecules. 1312.0867.[8] Gateways to Emergent Behavior in Science and Society. 2013. Participant posters and slides from the ICAM/SFI Workshop: [9] G. Holton. 2004. Philip Frank at Harvard (lectures at Philip Frank conferences in Prague and Vienna)

本文经授权转载自微信公众号“集智俱乐部”,本文翻译自 。原文链接:

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号