撰文 | 王雨祺(理论物理研究所2021级博士研究生,导师为易俗研究员)

我们在小学就学过,物质的状态有气、液和固三相。但在极端条件下物质还可以处于其他状态,比如在极低温下的超流态,氦原子液体是其中最著名的一种。

我们知道,通常,经典液体在低温时其中的原子会周期性地排列形成固体,然而氦原子液体在常压下,即使温度降低到绝对零度附近也仍然是液体。在如此低温下,量子效应变得重要,这使得液氦形成超流体,流动没有阻滞。在我们日常所见的物质中,很难想象一个物体既是流体又是固体。

但是早在上世纪五十年代,科学家们就提出这样一个设想:量子特性显著的物质是否可以同时拥有超流和固体的特性?人们提出的所谓的超固体就是既有超流体的性质,又有固体那样周期性结构的新奇物态。在高压和低温下,液氦会变成固体。

Andreev、Lifshitz和Chester等人预言在氦固体中存在缺陷[1, 2],它们可以在固体中流动,在低温下可以呈现出超流的性质,并且这些缺陷是自发出现的,不是人为引入的。因此,科学家们期望在氦中找到超固体。

然而对氦的实验研究发现,缺陷的来源复杂且不可控,对其行为的测量以及理解十分困难。2004年Kim和Chan的实验看到了超固体的迹象[3, 4],但是否可以下定论在当时仍然有争议。2012年,Chan等人又做了相同的实验,却没有发现超固体的信号[5]。看来让固体具有超流的特性是十分困难的,于是科学家们转而考虑能否让超流体具有固体的性质。

超流与玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC) 有关。对于无相互作用的玻色子系统,其在能级上的分布遵从玻色分布,当温度降低到临界温度以下,原子在最低能级上开始有宏观占据,这部分原子构成BEC。对于有相互作用的原子,BEC呈现出超流的性质。BEC易受操控,因此可以提供更好的研究量子行为的平台。

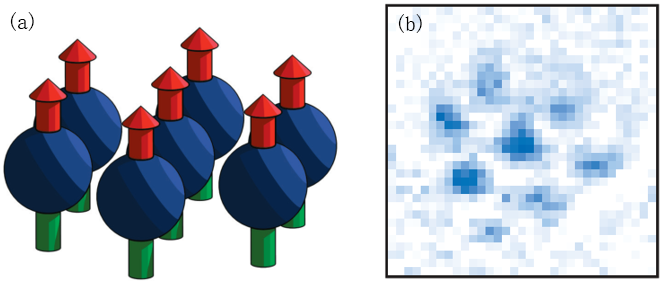

一些研究组通过将BEC与光场耦合,利用光腔调节相互作用[5, 6]以及自旋轨道耦合[7],在BEC中实现了周期排列的晶体结构。然而美中不足的是,这两个实验中晶格结构的形成依赖于外激光场而不是原子间的相互作用,平移对称性不是自发破缺的。 图1. (a) 偶极原子BEC塌缩后的液滴形成的晶格结构的示意图。(b) 实验观测到的液滴组成的结构。图片取自参考文献[8]。

图1. (a) 偶极原子BEC塌缩后的液滴形成的晶格结构的示意图。(b) 实验观测到的液滴组成的结构。图片取自参考文献[8]。

2016年,Pfau课题组在研究偶极原子BEC的塌缩问题时,发现塌缩后的液滴由于偶极相互作用可以自发地形成类似于晶体的结构[8],如图1所示。偶极相互作用是长程且各向异性的,这让BEC出现许多新奇的现象,比如形成这种奇异的空间结构。这是否就是科学家们寻找的超固体呢?遗憾的是,答案是否定的。

虽然液滴构成了晶体一样的周期性结构,但各个液滴之间距离较远,相互之间并没有相干性,不具备超流的特性。

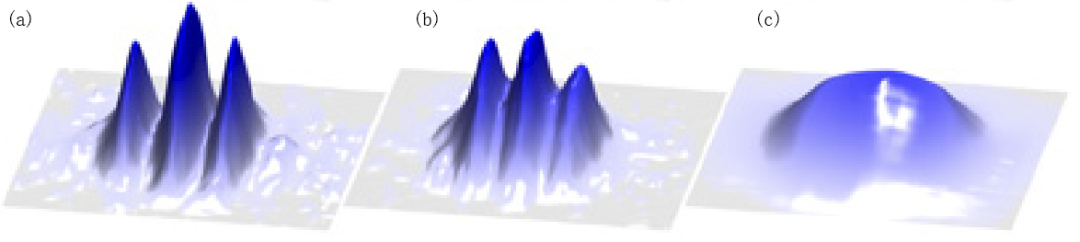

2019年,多个研究组先后发现在一定相互作用范围内,可以找到不同液滴之间有较大交叠的状态[9-11],如图2所示。当偶极相互作用较强时,系统整体的吸引更强,因此每个液滴都比较小,液滴之间没有太多交叠,相互之间没有相干性,称为孤立液滴,如图2(a)所示。当偶极强度适中时,液滴之间相互交叠,相互之间有相干性,如图2(b)所示,有研究者认为这种状态是超固态。而在偶极较弱时,BEC不会塌缩,表现为通常意义下的凝聚体,如图2(c)所示。 图2. 实验测得的对于不同相互作用不同状态的图像。(a) 孤立液滴相。(b) 超固体相。(c) BEC。图片取自参考文献[12]。

图2. 实验测得的对于不同相互作用不同状态的图像。(a) 孤立液滴相。(b) 超固体相。(c) BEC。图片取自参考文献[12]。

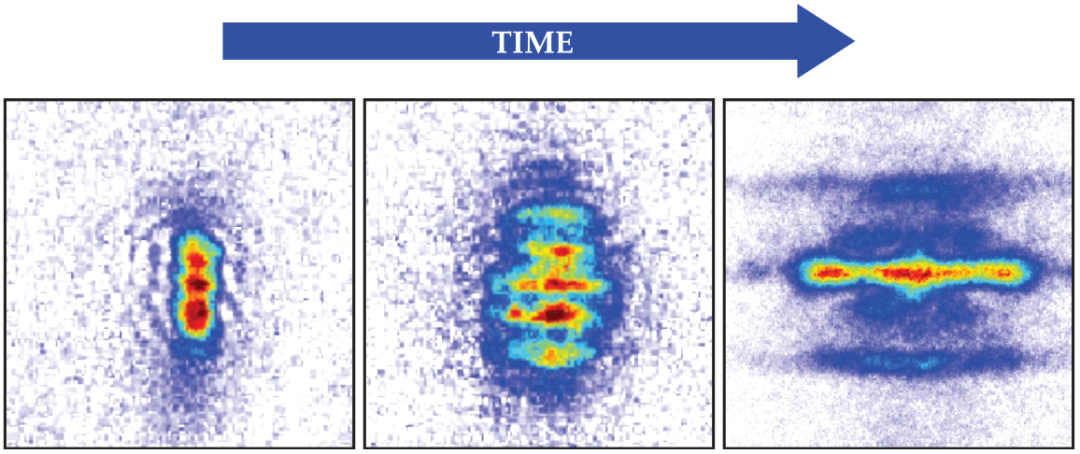

为了探测类似于图2(b)中液滴之间的相干性,Santos课题组将偶极相互作用调弱,使得整个系统扩散开来,经过一段时间后,可以看到干涉图样[10],如图3所示,这说明液滴之间是有相干性的。图2(a)中的液滴在扩散后没有出现干涉条纹。有干涉现象表明图2(b)中的液滴构成的晶体很有可能是超固体,但仍然不是强有力的证据。 图3. 超固体扩散后的干涉条纹。图片取自参考文献[10]。测量系统对扰动的响应是研究其性质的常用方式。超固体同时有超流和固体的特性,这使其有两种声波,一种是由超流传播的,另一种是代表晶格振动的。这两种声波与超固体自发破缺的两种连续对称性有关,分别是相位的 U(1) 对称性和空间平移对称性。当连续对称性自发破缺时,会有一种特殊的激发,即 Nambu-Goldstone 模式。

图3. 超固体扩散后的干涉条纹。图片取自参考文献[10]。测量系统对扰动的响应是研究其性质的常用方式。超固体同时有超流和固体的特性,这使其有两种声波,一种是由超流传播的,另一种是代表晶格振动的。这两种声波与超固体自发破缺的两种连续对称性有关,分别是相位的 U(1) 对称性和空间平移对称性。当连续对称性自发破缺时,会有一种特殊的激发,即 Nambu-Goldstone 模式。

对于超固态,两种对称性破缺时会有两个这种模式出现,分别对应于前文所说两种声波。对彼此相干的液滴构成的晶体进行实验,通过对系统参数突然变化后演化过程的测量发现这两种声波的确存在[13-15]。至此可以认为,彼此相干的液滴构成的这种晶体确实是超固体。虽然已经在偶极BEC实验中发现了超固态,但是目前仍然有许多问题值得继续研究。比如对超固态的理论描述,仍然存在一些争议。

此外,许多课题组还在研究超固体在旋转下的性质,以及温度升高时它仍否存在。当然,研究者也不断在其他系统中寻找超固体。

参考文献

[1] A. F. Andreev and I. M. Lifshitz, Sov. Phys. JETP 29, 1107 (1969).[2] G. V. Chester, Phys. Rev. A 2, 256 (1970).[3] E. S. Kim and M. H. W. Chan, Nature (London) 427, 225 (2004).[4] E. S. Kim and M. H. W. Chan, Science 305, 1941 (2004).[5] D. Y. Kim and M. H. W. Chan, Phys. Rev. Lett. 109, 155301 (2012).[6] J. Léonard, A. Morales, P. Zupancic, T. Esslinger and T. Donner, Nature 543, 87 (2017).[7] J. Léonard, A. Morales, P. Zupancic, T. Donner and T. Esslinger, Science 358, 1415 (2017).[8] J. R. Li, J. Lee, W. Huang, S. Burchesky, B. Shteynas, F. Ç. Top, A. O. Jamison and W. Ketterle, Nature 543, 91 (2017).[9] H. Kadau, M. Schmitt, M. Wenzel, C. Wink, T. Maier, I. F. Barbut and T. Pfau, Nature 530, 194 (2016).[10] L. Tanzi, E. Lucioni, F. Famà, J. Catani, A. Fioretti, C. Gabbanini, R. N. Bisset, L. Santos and G. Modugno, Phys. Rev. Lett. 122, 130405 (2019).[11] F. Böttcher, J. N. Schmidt, M. Wenzel, J. Hertkorn, M. Guo, T. Langen and T. Pfau, Phys. Rev. X 9, 011051 (2019).[12] L. Chomaz, D. Petter, P. Ilzhöfer, G. Natale, A. Trautmann, C. Politi, G. Durastante, R. M. W. van Bijnen, A. Patscheider, M. Sohmen, M. J. Mark and F. Ferlaino, Phys. Rev. X 9, 021012 (2019).[13] F. Böttcher, J. N. Schmidt, J. Hertkorn, K. S. H. Ng, S. D. Graham, M. Guo, T. Langen and T. Pfau, Rep. Prog. Phys. 84, 012403 (2021).[14] M. Guo, F. Böttcher, J. Hertkorn, J. N. Schmidt, M. Wenzel, H. P. Büchler, T. Langen and T. Pfau, Nature 574, 386 (2019).[15] L. Tanzi, S. M. Roccuzzo, E. Lucioni, F. Famà, A. Fioretti, C. Gabbanini, G. Modugno and A. Recati, Nature 574, 382 (2019).[16] G. Natale, R. M. W. van Bijnen, A. Patscheider, D. Petter, M. J. Mark, L. Chomaz and F. Ferlaino, Phys. Rev. Lett. 123, 050402 (2019).

本文经授权转载自微信公众号“中国科学院理论物理研究所”。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号