数学既是精确演绎的科学,也是语言严密的艺术,不仅难学,而且难教。本文作者如今年已花甲,从教数十年,曾获得校级教学奖章,他以多年的教学经验总结了些许经验,在此与大家分享。

撰文 | 丁玖(美国南密西西比大学数学系教授)

我们从小进了学校后就开始听老师教数学,其实性急的父母在孩子两、三岁时就教子女几加几等于几甚至几乘几等于几了,生怕落在别人家的孩子后头。从小学、初中到高中,数学老师教了我们12年的初等数学,如果大学进的是理工科院系,数学系的老师根据挂在我们脖子上的标牌,比如物理或者生物或者电机,继续教授我们不同类型不同深浅的高等数学。然而现实中普遍的情况是,大学在读生或毕业生要么吐槽数学教科书参考书写得太次,要么埋怨数学正教授副教授教得太差。

当然,如果一个学生本身就不好好学,那么就存在将没学好的责任推卸给教材或教师的可能性,就像美国一部分书念得极差的大学生在匿名的“教师评价表”中给那些有外国口音的教授或研究生写下的“英文听不懂”的假多真少的评语。

然而,倘若一名学生是个有志青年,极具学习的动力,但捧在手里的是粗制滥造甚至错误百出的必修教材,听的是照本宣科或者思维混乱的课堂教学,如果不让其吐出“把教科书摔掉”或“老师可以休矣”的一声叹息乃至满腔怒火,我们的学校就应该关门。

确实,太多的学生数学没学好或终生恨数学,一个重要原因是老师没教好。因此,探究“数学应该怎么教”是每一位数学教师不得不设法求解的问题,无论他是大学教授还是中小学老师。作为在中国的大学教过三学期基础或专业课、在美国的大学正式教了近33年书的一位老数学教师,我想分享一下自己对这一问题的认识与实践,同时传播我见过的几个教学名师的观念与做法。

研究数学总是从公理和假设开始,为了探讨“怎样教数学”这个论题,我们也假设,所教的数学某一学科的教材是优质的,所教的学生也是愿意学的。如果把好教材看成是布景适中的舞台,把好学生视为台下不发出嘘声的理想观众,那么授课老师将如何像好演员那么地表演到位呢?

条件一:热情似火

美国布朗大学的已故应用数学教授、写过一本巨著《古今数学思想》的克莱因 (Morris Kline,1908-1992),对于课堂教学有过一段精辟论述和殷切期待,他的英文原话是:

“I would urge every teacher to become an actor. His classroom technique must be enlivened by every device used in theatre. He can be and should be dramatic where appropriate. He must not only have facts but fire. He can utilize even eccentricities of behavior to stir up human interest. He should not be afraid of humor and should use it freely. Even an irrelevant joke or story perks up the class enormously.”

翻译成中文是:

“我想力劝每位老师成为演员。他必须借助于如剧场用的每一种设备来使课堂技巧生机盎然。在适当时他可以也应当成为戏剧性的。他不仅有事实,而且有火。他甚至可以利用近乎怪癖的举动来激发人们的兴趣。他不应该害怕幽默,而应将之应用自如。这样,即使是不相干的笑话或故事也会使课堂极大地活跃起来。”

数学既是精确演绎的科学,也是语言严密的艺术,她不仅难学,而且难教。这就引出教好数学的一项必要条件:你必须胸中升起克莱因希望你能点燃的激情之火。如果阁下对教书缺乏火一般的热情,最好不要去当数学老师,免得终生难受;如果你拿到了数学博士学位并极具研究潜质,但不爱教书,那么最好去申请科学院数学研究所或类似研究机构的助理研究员位置,因为那里无需教书,而且国家还会给你不错的薪水。但是,你要记住,不喜欢教书的人有相当的概率也不喜欢与他人交流,这种习惯有时会降低研究的效率,因为许多灵感是在饭桌旁、会议内或远足郊游的相互交谈中获得的。

热爱教书的人几乎都有“大嗓门”的特点,他们讲课的声音可以穿透教室的每一个角落,即便是耳背的退休老人,也可以坐在教室的后排旁听,清楚地收到年轻时因贪玩没能学会的知识。不要低估这个“音响效果”,它是衡量书教得好不好的一个重要指标。我的外祖父在解放前教了几十年的书,桃李满天下。我自然无缘进他的课堂听讲,但小时候的我随父母去看望外祖父母时,他清癯的嘴巴发出问我们成语典故的洪亮声音大到我只好后退一步。即便在他生命的最后几天,90岁的他嫌三个下肚的嫩鸡蛋不够劲的呐喊依然那么有力。这就是一个好老师的特色。先母完全遗传了他的衣钵,从15岁起手执教鞭,不仅以板书之美著称,也以声如洪钟存世。

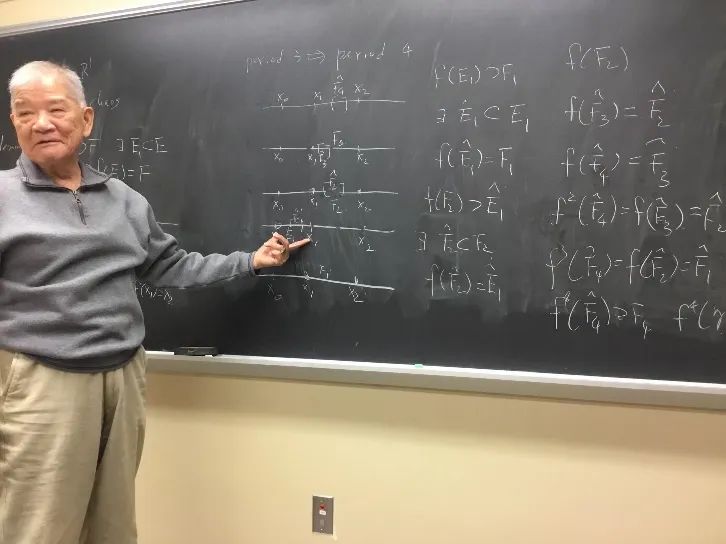

我一生中有幸受教过的几位数学老师,课堂中无一不以中气饱满留给学生深刻印象。我在南京大学读大一时教我们《线性代数》的林成森老师,他不光中文字发音清楚,语调抑扬顿挫,而且新出场的数学概念也解释得比水晶还一清二楚。我曾在一部回忆录里写道:“他的课如果听不懂的话,只能要问自己的脑子是否要动个小手术了。”比他讲课还要“尽情表演”的要算我在密歇根州立大学时的博士论文导师李天岩教授了。他完全有资格充当克莱因教授的“案例”展现给读者示范怎样教书。他一生中有三分之二的时间是在和病魔作斗争,但他在教室里的声调和手势比健康人还健康,一旦讲到关键的概念和奇妙的想法,他会重复强调好几遍,而且声带的振幅越来越大,甚至以精神饱满的夸张神态和动感十足的肢体语言助力同学们的理解。那种激情澎湃,那种感染力度,把坐在那里的所有学生都融化了。面对这样的教书先生,学不好才怪呢。

李教授2017年给中国访问学生讲“周期三推出周期四”特例

自然,有的老师并非生来讨厌教书,却可能是生来天性腼腆,上了讲台就像羞答答的小姑娘不敢见生人,胆小到甚至不敢面对学生,只敢面对黑板与之交谈,声音轻得或许第一排才能听清楚。这怎么办呢?如果她或他天性热爱学生,也懂得教书的艺术,完全可以治好这一“非致命毛病”。要知道即便一些伟大的学者,学术交流时也会“牙齿颤抖”甚至声音“细若蚊虫”,著名的一例是日本首位诺贝尔奖获得者汤川秀树 (Hideki Yukawa,1907-1981),他在这方面给人留下的深刻印象让爱因斯坦在普林斯顿高等研究院时的同事荷兰裔美国物理学家派斯 (Abraham Pais,1918-2000) 不忘在他的“原子弹之父传记”《奥本海默的一生》中对这位东方学者记上一笔:“He was a friendly but shy man, as was particularly noticeable when he gave seminars. Not only did he speak softly, but he would also turn his back to the audience and address the blackboard, pure torture for his listeners. (他是一个友好但害羞的人,这一点在他研讨会报告时尤为明显。不仅说话声音小,还背对着听众对着黑板讲话,简直就是折磨听众。)”

克服自信心不足讲课声音小的缺陷有个好方法,就是效仿大街上看到的两人吵架那样鼓足干劲,大开嗓门。吵架的人总是以为真理只在自己一方,于是“理直气壮”,分贝自然大涨。同样的理由,讲课的老师拥有知识,而讲台下的学生因为还没有获得知识,因而“真理”还在自己手里,可以想象他们应该“洗耳恭听”,所以也应“理直气壮”。有了这样的心理活动,讲课时“胆怯”这个敌人只会吓得逃之夭夭,声音也就成比例地上扬。

其实,有一部分人,生来就不怕学生,属于“天生适合当老师”那类高等动物。我很早就发现自己也是其中一员。1973年晚春,当我还在14周岁的时候,高中毕业后已经无校可念了,只好在家烧中饭。一天父亲回到家问我,他的学校一位数学老师因故离开一个月,需要找一名代课老师,他问我敢不敢教。我那时很想为家挣钱,马上答应。我第一天教的是“球冠的体积”,这个初中班的学生年龄几乎个个比我大,不少人个子也高于我,但我根本不怕他们,因为我对课本上的数学内容已经透彻了解,成竹在胸,也遗传性或耳濡目染地无师自通如何去讲授它。家父怕我压不住学生,坐在最后一排,以防不测风云,毕竟方鸿渐曾在钱钟书的《围城》里被学生整得不轻。不过五分钟后,家父已知道他坐在教室里完全是多此一举,这是他一生中唯一一次听我上课。当时本校一群女老师则在窗口探头探脑好奇我怎样表演。一个月后,父亲领回了我一生中的第一笔收入——27元代课费,并告诉我班上学生认为我比之前的老师教得好。这一个月也让我感到自己未来如果有机会的话,可以继承家业当个合格的教书匠。

条件二:胸有丘壑,腹有锦绣

这就引出了教好数学的另一个必要条件:自信不应是盲目的自信,而是来自于对所教学科知识的融会贯通和全面了解。我一生首次教学实践有此体会。我在特殊时代读的中学,在总共四年半的学制中,前四年几乎没学到什么基础知识,只有在1972年秋高中最末学期,不知从哪里刮来“教育回潮风”,老师们激动得大刻钢板油印了正规数理化内容,于是我的数学教师在黑板上画出了椭圆、双曲线和抛物线。那股强风虽然没有刮出“恢复高考”,却刮出了我极其猛烈的求知欲,毕业后马上向我父母最聪明的弟子、春节假期从外省回乡探亲时来给我父母拜年的名牌大学毕业生高允翔借来60年代初高中18本数理化教材,在三个月的时间内统统读完,尤其对初等数学全面吸收,包括我很快就要教到的立体几何那部分。尽管代课结束后我在工厂当过五年工人,但这三个月打下的扎实基础,帮助我在1977年恢复高考时被南京大学数学系录取。

然而,大脑里装有学科知识与教好这门学科还不能彼此等同。就像有人“生来就会教书”,也有人虽然学富五车,却不懂“教书艺术”。后者我在中美读书和教书的生涯中见过一些。满脑学问的人在教书时可能以为对面的学生脑子和他一样灵,接受能力和他一样强,这大错特错。“教书学”应该有一条公理:“把学生当作‘笨蛋’”。这样,教书先生就会下功夫做到“将‘笨蛋’教懂”,正如李天岩教授生前所言所做的那样。怀抱这个信念的教师一定不差,他不仅认真备课,讲清概念,而且当几天或几周前讲过的老概念回访课堂时,不忘再次“温故而知新”,帮助学生“巩固已有概念”。

有句俗语形象地说出了对老师的教学要求:要给学生一杯水,教师就得有一桶水。这一桶水包括临近学科的知识或更高观点的视野。比方说,《数学分析》的主讲老师,如果对近代抽象分析知之甚少,甚至都不知道实变函数或泛函分析的基本内容,可能难以教得“滴水不漏”,当他教到黎曼积分时,不一定能启发学生思考它的局限或科普更一般勒贝格积分的基本思想。德国数学家克莱因 (Filex Klein,1849-1925) 于1872年提出了著名的埃尔兰根纲领,将不同几何看成以不同变换群的某种不变性为其特征,这是对连绵几千年的几何学的一个高屋建瓴的近代观点。他后来写过一本名著《高观点下的初等数学》(编注:文末扫码可购得此名著)。如果一名中学数学老师对这本杰作的内容有所领会,就会对教学内容有更深刻的理解,甚至可以指导班上那几个天赋高想吃小灶的少年俊杰尽早接触高一档次的数学。

“一桶水”中还有一部分是从“学科史”的小溪中流进的。对数学教学,这尤其重要,因为向学生传输数学思想的演化以及关键数学家的贡献,不仅丰富了他们对学科的认识,而且也把他们置入了数学文化的氛围。这还有一项好处,以讲几分钟故事的方式,让学生高度绷紧的神经适时放松,提高课堂吸收的效率。当然,这对教师提出了要求:读一些好的学科史书和数学家传记,由此获得启发心智的历史轨迹,随时穿插到自己的教学中。

如果我们回顾一下上世纪中叶的大学数学老师,他们的一个共同特点是基本功力扎实,基础知识深厚。那时的高校特别重视教学,绝大多数老师把自己广博精深的学科知识热忱地教给学生,而不是只热衷于自己从事研究工作,因为他们深知只要把下一代教好,就会“青出于蓝而胜于蓝”,国家更会从中得益,这是真正爱国主义的奉献。今天,大学教师几乎都被要求发表论文,表面上看数据漂亮,领导高兴,实际上是丢了西瓜拣了芝麻,“西瓜”壳内的籽是装满教室的莘莘学子,量大的“芝麻”是装潢履历的垃圾文章。新时代的讲师助教在硕士、博士研究生阶段的训练也大都偏重于与各自的研究方向相关,而缺乏相当的广度。结果到现在,尽管拿到最高学位时他们往往已经发表了几篇论文,但是他们的知识结构有点畸形,对本领域以外的数学分支知之甚少,这自然也影响教学质量。

数学课里充满了命题,它们以不同的名字露面,如定理、引理和推论,但所有的命题都是基于概念的定义,因此要懂得命题的假设和结论,首先要懂命题中出现的所有新老数学概念。如同学生学好数学最重要的是完全理解概念,教师教好数学最重要的是清楚解释概念。写得好的数学书逻辑严密,概念清晰,表达严谨,但是为了满足“不说多余的话”这一写作基本要求,它同时也词句精炼。这最后一个特征往往给刚进大学初学高等数学的中学毕业生造成困难,因为他们还在习惯于灌输式的初等教育。这时好老师的作用如“久旱逢甘霖”,其功能是溯源概念的直觉原点,几何化解析术语内涵的逻辑关系,善用通俗易懂的等价说法复述概念的基本思想。自然,如果概念比较简单,比如“递增函数”的定义,教起来也不费吹灰之力,学生甚至可以无师自通。然而,假如一个概念的定义嵌进了好几个逻辑用词,像“任给”、“存在”及“使得”的组合句子,非天才的学生可能读了三遍五遍也可能没有搞清逻辑关系,那么任课老师怎样讲得让全班都能听懂呢?

因为初等微分学是非数学类理工科学生的第一门高等数学课,高等微分学是数学系大一新生逃不掉的难课,我们看看怎样教“函数的极限”这一概念。函数f当自变量x趋向于数a时有极限L,是指对于任意给定的正数ε,存在正数δ,使得只要x减去a的绝对值大于0且小于δ,其对应的函数值f(x)减去L的绝对值就小于ε。用数学符号,就要找到δ,使得若不等式0 < |x – a| < δ成立,则不等式 |f(x) – L| < ε也成立。

这个严格的定义是整个微积分的基础,但是太多的大学新生刚碰到它时被打得鼻塌嘴歪,包括考进南大数学系77级的一部分聪明人。可以说,能不能把这个定义教得让几乎所有同学感到自己的大脑已经“脱胎换骨”,是衡量能不能成为合格微积分课教师的试金石。

首先,该教师必须对分析数学的基本语言“ε-δ”有深刻的领悟,对ε-δ语言中的逻辑体系透彻了解。他应该用几何的、易懂的中文语言讲解这个数学语言,而不是照本宣科地将整个极限定义读上几遍。没有从根本上启发性地阐述概念,即便重复陈述定义十遍,即便学生能将它熟记于心,还不能保证他们真正理解了它。

让我们仔细检查极限的定义,搞清“任给”和“存在”的逻辑含义。没人不会不懂“任给一个男人,存在一个女人年龄比他大”的意思,这里只需要找到一个比给定男人岁数大的女人就够了,而无需找到最老的女人。貌似难懂的极限定义本质上应该和上句有同样的逻辑结构,即正数ε给定后,只要找到保证定义末前一不等式隐含后一不等式的某个正数δ,而无需解出最佳的δ,极限的定义就成立。或言之,满足要求的这个δ依赖于ε,但它并非随ε而被唯一确定,只需找到一个就够了,而不必费力气找到“最优”的,事实上最优的一般也难以求得。这就给寻找δ提供了极大的便利,即通过对|f(x) – L|的“有效放大”使之在|x – a| 小于某个固定正数δ0的附加条件下满足|f(x) – L| ≤ C|x – a|,这样,由于C|x – a| < ε的解是|x – a| < ε/C,我们就可取δ 为 δ0 和ε/C中的较小者。

讲完了极限定义后,要想检测同学们是否真正理解了它,老师可以提问他们或者坐在第一排的某个学生:“函数在一点的极限不存在该怎么定义?”即便不打算叫上一个回答这个问题,师生之间的互动可以让课堂气氛升温,同时激励学生即兴思考。一个定义不成立时,不同的逻辑连词否定的方式有规则可循,例如“任给……存在……使得……成立”的反面是“存在……使得任给……不成立”。这样,“函数f在a点的极限不为L”的正式定义是“存在某个正数ε使得对任何正数δ,都有x满足0 < |x – a| < δ,但|f(x) – L| ≥ ε。

上面几段并非是课堂解释极限定义时必须要讲的“金科玉律”,而是示范怎样将较难的数学用易懂的语言讲清楚。我们由此看到,对这些概念的详细解释是对教科书几行字严格定义的二次创作,目的是打开学生理解的阀门,开动头脑思维的机器。

高等数学里常有一些形式上颇为复杂的表达式,涉及多种运算。在教科书里,它们是看上去冷冰冰没有生气的“数学展览品”,一动也不动地供读者参观。那些天赋异禀的学生可以不靠老师的襄助就能读出其热气腾腾的内涵,品尝出滋润心脾的浓香美味,但是,今日的大学是为大众而办的,早已非“精英教育”,绝大多数同学智力平常,即便是考进数学系的,这时教师的角色也相当于博物馆里的讲解员。高超的讲解员会将一件商代陶器的里里外外、时代背景以及工艺特色讲得眉飞色舞、一清二楚,参观者满载而归;而差劲的教师可能不管三七二十一机械性地将公式从左到右念上一遍,学生听得一头雾水。

任何数学表达式的表象总隐藏着逻辑关系的先后次序,教科书上一个个符号却反映不出这个数学推进的动态过程,而在课堂上还原这个过程只能靠好老师的三寸不烂之舌来圆满实现。简单来说,这个表达式的教学过程必须起始于导致该式那个数学思路的源头,如果反过来从结局开始教起,就有本末倒置之嫌。事实上,许多公式合乎逻辑的讲解是从表达式的内部开始的,这就像列宁的一句名言所说:“堡垒最容易从内部攻破。”

我用一个稍微高级点的数学例子来说明。假设一位动力系统的好手为他的弟子开了一门研究生基础课《遍历理论导引》。这门课中的一个经典结果叫做“伯克霍夫逐点遍历定理”,它的数学结论是一个等式,等式的左端是一个“平均和”的极限表达式,称为“时间平均”:

limn →∞ (1/n) Σk=0n-1 χA(Sk(x0)),

其中S是将定义域映到自身的一个“保测变换”,A是定义域的一个可测子集,χA是A的特征函数,Sk是k个S构成的复合变换。如果这位教授像和尚念经似的将这个表达式从左念到右,就像印在教科书上所写的定理表述那样,估计他的男女学生会一下子反应不过来这个包含不少数学符号的表达式到底说的是啥,因为这里作者只用数学运算说话,没用英文句子说话。

1988年,李天岩教授开了门高等应用数学课《[0,1]上的遍历理论》。他是怎么解释伯克霍夫逐点遍历定理中的如上“时间平均”呢?他的讲解内容我至今还记得大概,写成文字大致如下:

对每个自然数k,当第k个迭代点Sk(x0)落到A中,则χA(Sk(x0))等于1;反之,若Sk(x0)不在A中,则χA(Sk(x0))等于0,这样让k分别取0, 1, …, n-1,和式Σk=0n-1 χA(Sk(x0)) 恰好表示在前n个点x0, S(x0), S2(x0), …, Sn-1(x0)中,进入子集A的那些点的个数。这个数再除以n,即(1/n) Σk=0n-1 χA(Sk(x0)),恰恰就是序列x0, S(x0), S2(x0), …里前n个迭代点中落到A内的那些点的相对频率。我们的目的是算出起始于x0的迭代点序列所有点中那些位于A内的点的频率。这时很自然地取n趋向于无穷大时相对频率序列的极限了。假如极限值limn→∞ (1/n) Σk=0n-1 χA(Sk(x0))存在,则这个数就是迭代点序列{Sn(x0)}落到子集A之中的频率,或时间平均。

李天岩教授在讲解的过程中,手嘴并用,说到上文中的某个“部分表达式”,他的手专指那个部分,学生一边听讲,一边目睹,心领神会。他将时间平均表达式的演化过程讲得再清楚不过了,班上的同学从他对概念来龙去脉的逻辑梳理,辅之于他那高低起伏的音量调节、表情丰富的面部变化、手舞足蹈的肢体表演,一下子明白了这个长式子“不过如此”,顺利攻破“时间平均”这块堡垒。

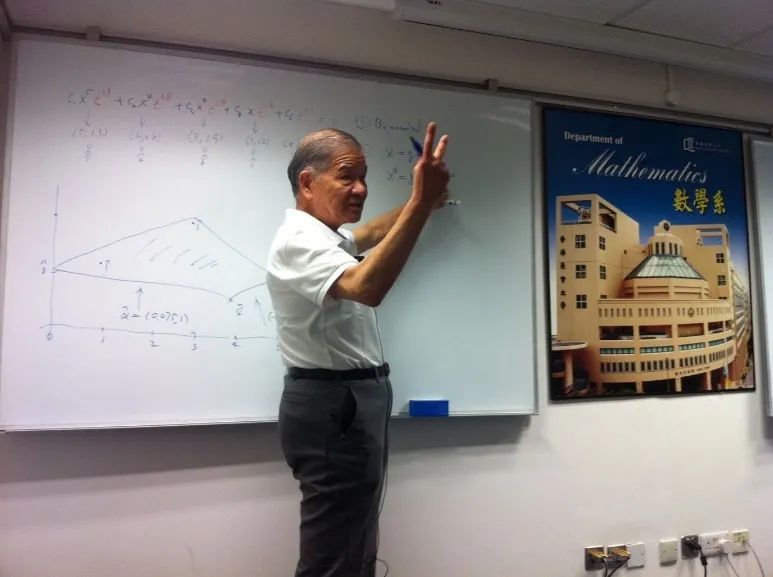

李天岩教授2011年秋在香港浸会大学演讲

我国每年有一千万左右的人参加高考,可见全国有极为庞大的大中小学数学教师队伍,他们为下一代的国家建设大军担负着合格数学教育的重任。作为一名已过花甲之年的老数学教师,我衷心希望祖国的数学教学与数学研究比翼齐飞。

完稿于2023年2月12日星期日

美国哈蒂斯堡夏日山庄

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号