去年暑期,美国理论物理学家爱德华·威滕(Edward Witten)在北京出席2024国际基础科学大会(ICBS)时,获颁理论物理基础科学终身成就奖。作为当代最伟大的物理学家之一,威滕在弦论、量子场论、广义相对论等领域做出了开创性贡献。他的研究工作不仅对理论物理带来深刻影响,也极大促进了诸多重要的数学进展,为微分几何、代数几何、拓扑学在内的多个数学领域提供了丰富的原创性思想和方向性意见。

威滕的学术生涯始于布兰迪斯大学,最初他涉足的是历史学和语言学,后来转而对物理学产生了浓厚兴趣,前往普林斯顿大学深造,在戴维·格罗斯(2004年诺贝尔物理学奖得主)的指导下,于1976年获得物理学博士学位。1990年,威滕被授予菲尔兹奖,也是第一位获此殊荣的物理学家。英国数学家、菲尔兹奖得主迈克尔·阿蒂亚曾这样评价:“他一次又一次将对物理的深刻理解出色地应用于新的、深奥的数学理论,令数学界为之惊叹。”

在ICBS 2024会议期间,清华大学副教授张其明、中国科学院大学助理教授王华嘉对威滕进行了专访。威滕嗓音极轻,语速极快,坦诚审慎的娓娓相谈之中,能看见岁月磨洗的灵感与遗憾,看见跨越世纪的漫长追索,看见层层天才光环褪去后,一个幸运的离经叛道者,和他的宇宙。

访谈由ICBS独家授权《返朴》整理、翻译。

上期访谈:对话安德鲁·怀尔斯:寻找问题是数学家最关键的能力

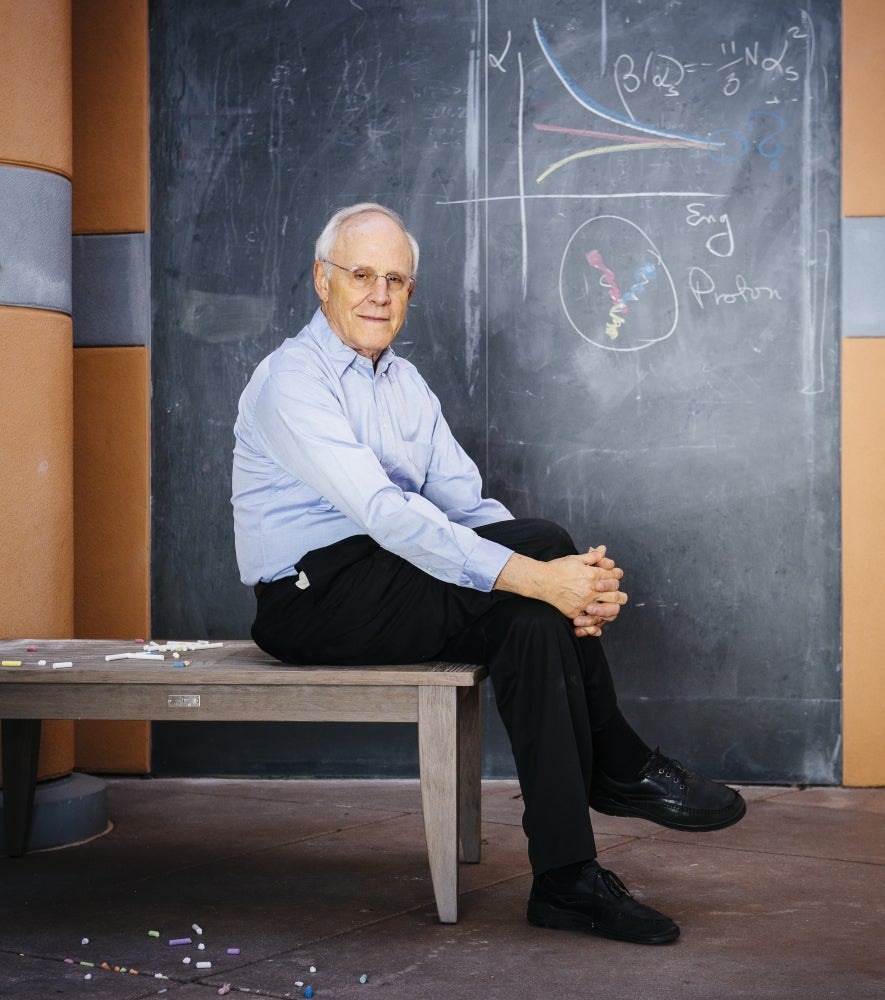

访谈现场,从左到右:张其明、王华嘉、爱德华·威滕丨相关视频、图片由丘成桐数学科学中心独家授权

受访 | 爱德华·威滕

采访 | 张其明、王华嘉

翻译 | 周舒义

张其明:首先,祝贺您获得基础科学终身成就奖。

Edward Witten:非常感谢。我感到非常荣幸,也有些意外。

何处潜藏新物理?

张其明:请允许我提第一个问题。在上个月(2024年6月)举行的“弦论2024”会议上,大栗博司(HirosiOoguri)和安迪·斯特罗明格(Andy Strominger)面向学界,征集有望在未来10年内得到解答的有趣问题。我们想听听您的看法——您认为弦论中有哪些最具吸引力的问题可能在未来十年内取得重大进展,甚至发生革命性突破?

Edward Witten:说实话,我当时没有提交问题,因为我感觉未来并不明晰,不太愿意贸然给出建议。既然你问了,我会说尽管我还没能以令自己完全满意的方式投入相关研究,但我觉得量子信息论与引力之间显现出的联系非常迷人。如果让我猜未来10年可能取得突破的方向,我可能会猜这个领域。

不过有时我也觉得,理解洛伦兹符号(Lorentz signature)共形场论非常重要。在弦论中,对于描述欧几里得符号或闵可夫斯基时空中与时间无关的经典解的幺正共形场论,我们理解得比较好。但物理毕竟是在洛伦兹符号下随时间演化的。对那些因时间耦合而变得非幺正的共形场论,我们所知甚少。我无法断言能预见那方面的进展,但对此抱有期待。

王华嘉:下一个问题,您能否简要阐述,目前对引力在量子层面的理解有哪些前沿?例如,最近有人利用冯·诺依曼代数(von Neumann algebra)在理解引力熵属性方面取得了进展。您如何看待这些进展与传统视角(例如弦论)之间的关系 ?

Edward Witten:自贝肯斯坦(Jacob Bekenstein)和霍金(Stephen Hawking)以来,引力与熵之间就始终存在着这种神秘的联系。在某种意义上——至少在某种层面上,爱因斯坦的理论描述的是物质的平均行为,而非其微观细节。或许更令人惊讶的是,爱因斯坦的理论似乎“知晓”量子力学的存在。这套纯粹的经典理论仿佛已经预见到自己有朝一日会被量子化,这非常耐人寻味。

当然,我希望能水落石出,可我无法想象答案会是什么。我梦想会有一个简洁的答案,就像从经典理论过渡到量子力学时,动量和位置不再对易那样。但我很难想象答案会以何种形式呈现。有时我觉得,我们应该找到某种新的半经典极限;有时我又觉得应该有一种方法来量子化大N极限下的理论(large N-theories),从而自然导出II型冯·诺依曼代数,而非那套希尔伯特空间的常规叙事。但坦率讲,对你的问题最诚实的回答恐怕是:我不知道。

王华嘉:那么与这一领域的历史发展相比,您是否看到最近的新进展正在展现一幅更宏大的图景?

Edward Witten:我认为这个方向确实与弦论的微观研究有些不同。当然,AdS/CFT全息对偶对理解引力产生了非常重要的影响,而这源于对弦的微观描述。坦率地讲,最近几个月,我觉得自己在引力问题上拿不出可行的新点子,就一直在研究弦论中一个较为传统的问题——研究AdS3 x S3 x S3 x S1背景中的弦,试图弄清其对偶共形场论是什么。

张其明:下一个问题,当前实验所能达到的能量标度与高能理论研究前沿(例如弦论或广义的量子引力研究)能标之间的差距似乎越来越大。面对这样的差距,理论物理学家应该如何自我定位?

Edward Witten:毫无疑问,我们还不可能造出能标足以直接探测大统一理论(GUT)的加速器,但或许可以再建一台能量水平超越LHC的加速器。若能实现,那就有相当大的机会发现超对称粒子之类令人兴奋的事物。事实上,尼马·阿尔卡尼-哈米德(Nima Arkani-Hamed)等人曾指出,如果直接采纳精密电弱测量的结果,那么在超对称大统一理论(SUSY GUT)框架下,最佳拟合对应的超对称破缺尺度并非TeV量级,而更接近于10 TeV-100 TeV。 因此如果有能力的话,探索这一可能性极其重要。

令我感到棘手的是,下一代高能实验的落地周期相当漫长。当然如果运气好的话,我们仍可能通过其他途径对基础物理窥见一斑。一个非常大胆,但我很感兴趣的猜测是,暗物质也许并非传统的非相对论冷暗物质,而是由波构成的——在弦论框架下,这可能指质量指数级小的极轻轴子。非弦论背景的研究者往往会觉得这个假说相当离奇,但在弦论语境下,我倒认为这很自然。确实有一些天体物理的迹象指向这一点,不过谁也说不准。

王华嘉:所以即便作为一种可能的弦论检验手段,它仍然是有意义的。

Edward Witten:嗯,如果我们幸运的话,也许能观测到所谓的弦轴子宇宙(string axiverse),其中存在质量指数级小的标量粒子。所谓标量只是指自旋为零。我无意区分标量和赝标量,因为宇称并非严格对称。

王华嘉:那么对于广义上的量子引力研究呢?既然无论以何种标准衡量,普朗克尺度在可见的未来都无法触及,您认为那些专门从事量子引力研究的研究者该如何自我定位?

Edward Witten:我们只能寄希望于,关于量子引力的某种一般性洞见能在别的方面产生有价值的启发。我也说不准。

王华嘉:下一个问题,目前有一种趋势:理论研究,特别是基础物理研究,与跨学科领域的交叉融合正变得日益紧密,例如凝聚态物理,还有您之前提到的信息论。

Edward Witten:确实如此。

王华嘉:事实上,此前看似互不相干的领域之间建立起意想不到的联系,当今许多新的发现都来自于此。您如何看待这一趋势对当前科学进步的意义?这是一种内在的必然现象吗?

Edward Witten:来自其他领域的想法被证明行之有效,这是非常有益且令人振奋的现象。至于你问题中“这究竟是新近才出现的趋势,还是过去也一直如此”,这一点我不能百分之百确定。

但无论如何,不管这个问题的答案是什么,近些年一个引人注目的现象是,混沌、遍历理论、量子信息理论……等等各种过去未曾进入弦论和量子引力研究视野的理论,如今都被发现与其紧密相关。

“要对自己的判断有信心”

张其明:纵观您的学术生涯,您攻克了理论物理领域的众多难题。能否举一个具体的例子,谈谈您在研究中遇到过的重大挑战或挫折,您是如何克服的,从中学到了什么,这段经历又如何影响并塑造了您后来的研究方式?

Edward Witten:我年轻的时候,有过好几次这样的经历:有些想法事后看来不错,但当时未能充分坚持下去。我对自己的想法不够重视,有些细节没有琢磨清楚,也没有投入足够精力。总而言之,犯错的方式千差万别,可以说我犯过所有能想到的错误。这曾让我颇为懊恼,但最终我接受了事实——做研究本来就是这样。

不过,在经历多次这样的教训之后,我开始对自己的判断多少更有信心了。这就是我对你问题的回答。换句话说,如果你想问我从早期经历中学到什么,以及后来发生了什么改变,那就是我吃了苦头才领悟到,如果对自己的判断更加自信,我就会做得更好。

张其明:能否具体描述其中一次经历?

Edward Witten:我有点不太愿意深入细节,因为有些经历牵涉到我失之交臂、但随后被其他人做出的工作。我更愿意谈论成功做到的事,而不是自己栽的跟头。不过我觉得,在90年代中期的第二次超弦革命期间,这些教训帮到了我,那时我已经认识到,如果对自己的判断更有信心,就能做得更好。所以那段时期我虽然还是错过了一些东西,但并非因为缺乏自信。

王华嘉:所以您是如何建立起这种自信的?

Edward Witten:坦白说,是通过惨痛的教训。有好几次,我的想法其实方向是正确的,却没有更进一步去深入探究。经历过几回这样的事情之后(吸取了教训)。

杰拉德·特·霍夫特(Gerard 't Hooft)也曾对自己的职业生涯做过类似评论,他举了一个对自己想法浅尝辄止的例子,并决心不再重蹈覆辙。

王华嘉:现在我们来谈谈您的成功经历。四十多年来,您一直是弦论和高能理论领域的领军人物。您在学术生涯中是如何选择研究方向的?有没有特定的准则或策略影响了您,指导着您的选择?

Edward Witten:很难给出一个放之四海而皆准的回答。我认为选择正确的研究方向是整个研究最困难的部分。你既要找到一个自己确实能取得进展的问题,同时它又足够有趣,能让你真正从中学到一些东西。要找到一个你既力所能及,又充满热情的课题,是非常困难的事情。

很难给出普适的准则,有时我只是恰巧运气好。以塞伯格-威滕理论(Seiberg-Witten theory)为例,当时塞伯格(Nathan Seiberg)已利用N=1超对称规范场论的全纯性(holomorphy),在理解超对称量子色动力学方面取得了进展。他鼓励我参与其中。我想塞伯格之所以觉得我会感兴趣,是因为他知道我曾研究过N=2理论与4维流形的唐纳森理论(Donaldson theory)的关联。当时,我相当怀疑N=2情形能对4维流形理论有所助益。事实证明这种怀疑是错的,不过那时我确实心存疑虑。我把这段经历视为自己走运的一个例子:我当时并未意识到我们所做工作的重大意义,说到底是塞伯格说服我加入进来。

溯洄从之

张其明:您能再分享一个选择正确研究方向的成功案例吗?

Edward Witten:接下来一年,关于弦对偶性的工作无疑是成功且令人满意的。不过当时已经有了很多苗头。比如我记得1993年在伯克利举行的弦论会议上,约翰·施瓦茨(John Schwarz)的兴奋程度是我多年未见,他当时正与阿肖克·森(Ashoke Sen)合作,研究混合弦(heterotic string)的低能有效作用量与超引力层面的对偶性。

那段时期有很多进展能提供线索。例如卡伦(Curtis Callan)、哈维(Jeffrey Harvey)和斯特罗明格(Andrew Strominger)在混合弦框架下关于瞬子(instantons)的工作,我记得他们称之为混合5-膜(heterotic 5-branes)。再比如迈克·达夫(Mike Duff)、保罗·汤森德(Paul Townsend)等对膜(membranes)感兴趣的研究者陆续发表了一些有趣的论文,其中将膜作为弦论中真实存在的对象的想法,虽然不是百分之百令人信服,但十分有趣,引人瞩目。这些线索汇聚起来,逐渐将我引向了那个领域 。不过我不觉得自己在其中有什么特别的洞见。我的感觉是,在我投入研究之前,来自四面八方的线索就已经相当多了。至于我在几何朗兰兹纲领(Geometric Langlands program)方面的工作。如果你们感兴趣我可以谈谈,不过那就离物理有点远了。

张其明:好,请谈谈吧。

Edward Witten:大约是在1977年底或1978年初,我第一次去牛津访问,拜访迈克尔·阿蒂亚(Michael Atiyah)。几周时间里阿蒂亚和我断断续续地讨论了杨-米尔斯瞬子(Yang-Mills instantons)。然后他突然给我看了两篇论文,一篇作者是戈达德(Peter Goddard)、努伊茨(Jean Nuyts)、奥利弗(David Olive);另一篇作者是奥利弗、蒙托宁(Claus Montonen),并说其中蕴含着非常深刻的东西。他告诉我,Goddard-Nuyts-Olive对偶群(GNO dual group)与数论中的朗兰兹对偶群(Langlands dual group)是相同的。当时许多物理学家对朗兰兹或他的纲领闻所未闻,我也不例外。阿蒂亚强烈建议我去伦敦找奥利弗当面讨论这个问题。

迈克尔·阿蒂亚(1929–2019)|来源:Trinity College Cambridge

于是我动身前往伦敦。等我抵达的时候——不知道你是否读过奥利弗-蒙托宁的那篇论文——他们研究的是一套通过希格斯三重态(Higgs triplet)自发破缺到U(1)的SU(2)规范理论。然后在经典层面上他们得到了一组漂亮的公式,能给出W玻色子、磁单极子、双荷子(dyon)以及理论中所有其他粒子的质量。他们想借这些公式来揭示一种对偶性,但有一点非常关键——他们将希格斯势(Higgs potential)设为零 。正因如此,抵达伦敦时我心里对这套想法非常怀疑。就我对量子场论的了解,在他们的非超对称理论中,“希格斯势为零”在量子力学层面其实并没有严格意义,因为这个势会通过重整化过程被推到无穷大。你可以讨论重整化后的希格斯势是多少,但直接说“裸希格斯势为零”没有严格的意义。

所以我当时持怀疑态度,但他们那套思路在超对称情形下就要合理得多。因为在N=2超对称中,希格斯势不再受到量子重整化的修正:虽然它不恒等于零,但在场空间的某些方向上确实是零,也就是说存在平坦方向(flat directions)。所以他们的想法在超对称下就更站得住脚。这促成了我和奥利弗合作的一篇论文,也许你们读过,文中我们证明了在超对称情形下,蒙托宁-奥利弗的质量公式是正确的,因为粒子处于短多重态(short multiplets),其质量由中心荷(central charges)决定。

直到很久以后,我在和塞伯格合作时才意识到,这里其实还有一个需要补充的细节。我刚才的论述对N=4完全成立。但在N=2的情形下,就必须考虑中心荷系数会被重整化的问题。这段工作是我涉足朗兰兹相关工作的开篇,但我当时得出了错误的结论——我以为无需蒙托宁和奥利弗那种激进的对偶性,也能解释他们的质量公式,于是便断言没有证据支持蒙托宁-奥利弗对偶,并且在之后的很多年里,我都没有再多去思考它。

我想有两个原因让我最终重新思考这个问题。一是出于另外一些原因,我们最终对蒙托宁-奥利弗对偶建立了信心。到了90年代中期,大家已经十分清楚:蒙托宁-奥利弗对偶对于N=4情形是正确的,当然这并不包括他们最初讨论的纯玻色子理论。另一个原因是,贝林森(Alexander Beilinson)和德林费尔德(Vladimir Drinfeld)构建了朗兰兹对应的几何版本,其涉及的都是在物理学中耳熟能详的元素。他们主要运用共形场论,但那些熟悉的元素看起来像是被随机打乱了一样,以一种非常陌生的方式出现。我发现这既诱人又极其令人沮丧。我想,如果有人用共形场论来阐述数学问题,作为物理学家我理应能够理解他们在做什么。但多年来我一直没弄明白,这时不时让我感到挫败。

后来,爱德华·弗伦克尔(Edward Frenkel)在研究所组织了一次会议,旨在向物理学家介绍几何朗兰兹纲领。会议安排了几场系列讲座,但大部分讲座我都没听出什么门道。这是因为,若要从零开始向一群物理学家讲解朗兰兹纲领,有限的几次讲座根本难以深入。虽然我当时对这个领域几乎一无所知,但也只能学到这些讲座覆盖的那点内容。

马克·戈尔斯基(Mark Goresky)试图从头开始向大家阐释朗兰兹纲领。我不知道在场的其他物理学家感受如何,但我刚才已经解释了我的反应。随后爱德华·弗伦克尔试图介绍贝林森和德林费尔德的工作。可在我听来,他就像是在描述日本将棋——或者在中国应该叫“象棋”?就好像把熟悉的象棋棋子在棋盘上乱摆一通,正如我刚才所说,共形场论中熟悉的元素被以一种陌生的方式运用。所以爱德华·弗伦克尔的几场讲座内容我之前听说过,但我知道自己并没有搞懂,也没能领会多少内容。然后还有一场独立于其他系列的讲座,由戴维·本-兹维(David Ben-Zvi)主讲,介绍了他所谓的朗兰兹纲领的近似。我想他谈论的“近似”是指希钦纤维丛(Hitchin fibration)的纤维上的T对偶(T-duality)。

但我后来意识到,本-兹维之所以将其称为“近似”,是因为他选择了错误的复结构。如果换到另一种复结构,这将是一个镜像对称(mirror symmetry),并且很可能对应的正是朗兰兹纲领本身。这成为我最终在该方向取得突破的起点——当然,最初是与卡普斯汀(Kapustin)合作,在后续工作中又先后和古科夫(Gukov)、盖奥托(Gaiotto)继续深入。这无疑是我酝酿时间最长的一个课题,它大致始于1977年或1978年我与阿蒂亚、奥利弗的讨论,直到2006年左右才得出较为圆满的结果。

也许我有点问一答十。我挑这段轶事来讲,是因为讲起来轻车熟路。

张其明:这确实是个漫长曲折的历程。

下一个问题,对于有志于理论物理,特别是弦论的青年科学家和学生,您有什么建议?您认为在这一领域取得成功,需要哪些关键的技能或思维模式?

Edward Witten:首先,我从年轻人那里收到一大堆电子邮件,都是问我这个问题。(笑)

张其明:正好借此机会统一回答。

Edward Witten:我一直不知道该如何回答他们,我唯一真正能给的建议就是,趁年轻的时候尽可能多地学习,并对各种机会保持开放心态,包括那些来自意想不到方向的想法。

张其明:就像您刚才和我们分享的那个故事一样。

Edward Witten:是指和阿蒂亚讨论朗兰兹纲领的故事?是的。希望年轻人的灵感能更快落地,不必像我那样花28年时间才有所结果。

幸运的离经叛道者

王华嘉:下一个问题,能分享一下您学生时代的经历吗?特别是,能否谈谈您与导师戴维·格罗斯(David Gross)的故事——无论是在您读研期间还是毕业后,这段关系对您的职业生涯产生了怎样的影响?

Edward Witten:戴维是一位极富启发性的导师。我从他那里学到了许多。不过我想起的是这样一件往事,一个错失学习机会的故事。学生时代我有点固执,喜欢研究自己选定的问题。当时有个课题,戴维极力劝我参与,现在想来我本可以从中获取教益,但我没有去做。那是他和卡兰、库特(Nigel Coote)关于’t Hooft 模型的一项研究。’t Hooft模型就是二维时空中的量子色动力学,其中夸克仍位于SU(N)规范群的基本表示。我知道't Hooft模型这个名称所指不一,但人们确实如此称呼它。很遗憾当时没有参与那个项目,我本可以从中获益匪浅。虽然那项工作算不上特别大的突破,但我后悔的主要原因是,那原本会是一次很好的学习机会。

戴维·格罗斯丨来源:UC Santa Barbara

张其明:能否也谈谈您毕业后与戴维·格罗斯之间的故事?

Edward Witten:他在不同时期多次启发了我。戴维给我的另一个建议是要勤于计算,但我自认未能完全做到。我有点习惯于跳过中间步骤,有时会遗漏关键细节。若能更加细致、周全一点,可能会更好——这正是戴维建议中我未完全做到的部分。我总是告诫自己要更加严谨,不过改变习惯确实有点难。

张其明:能否具体说明一下您认为自己应该如何多去计算?

Edward Witten:就像我之前所说,学术生涯早期我曾好几次对自己的想法信心不足,没有把事情按应有的程度推进到底。回头看,我现在确实比过去更加相信自己的判断了,但有时仍然会“飘在空中”,而忽略那些需要脚踏实地才能发现的细节,这些被我忽视的细节有时其实相当重要。无数次我都告诫自己在这类事情上要更深入细致。但正如我刚才提到的,改变一个人的行事方式确实并不容易。

王华嘉:下一个问题可能有点例行,在您对理论物理的众多贡献中,您目前认为哪项贡献最为重要?为什么?这项工作对该领域产生了怎样的影响?

Edward Witten:我最满意的研究时期是1994和1995年,那时我和塞伯格合作提出了塞伯格对偶。此外还有一篇和瓦法(Vafa)合作的论文,从不同角度验证了S-对偶。要知道,S-对偶(或者说蒙托宁–奥利弗对偶)直到那时才开始被学界接受,所以那篇论文也格外重要。接下来是弦论方面的工作——波尔钦斯基(Joseph Polchinski)发现D-膜携带Ramond-Ramond电荷,由此促成了第二次超弦革命中对D-膜的各种应用,等等。所以那无疑是我职业生涯中最令人满意的时期,大约就是1994、1995年开始的两年。如果在我剩余的科研生涯里还能再赶上一段那样的黄金时期就好了。

张其明:我们来谈谈与物理研究政策相关的问题。第一个问题是:在科研工作之外,您认为物理学家还能为社会做出哪些贡献?他们的专业知识和独特视角能够如何帮助解决更广泛的科学或社会挑战?

Edward Witten:我愿意相信,物理学家乃至所有科学家,可以跨越(有时甚至彼此敌对的)国界,在开展合作方面树立榜样。在中东,有个名为SESAME(中东同步加速器光源实验科学与应用中心)的项目我一直很关注,参与方包括以色列、大约四五个阿拉伯和伊斯兰国家,还有巴勒斯坦。在SESAME,来自不同国家的人们可以合作无间,即使这些国家的政府彼此水火不容。我一直把它视为给世界树立榜样的范例。现在的问题在于,科学家们通常希望能够在跨越各种文化和边界的国际合作方面做出表率,但这并不意味着社会的其他群体就一定会追随我们的脚步。我也认识到,我们说服同胞理性行事的能力有限。

王华嘉:在当前这一波去全球化浪潮中,我想科学界可能是最后一个努力抵抗的群体了。

Edward Witten:是的,我也希望如此。

王华嘉:这些年您多次访问中国。我们很好奇您对中国物理学,特别是理论物理学的发展有何看法?

Edward Witten:理论物理在中国的发展令人瞩目,我非常期待未来十年的发展。

王华嘉:在您看来,中国可以怎么做,未来才能在理论物理学领域发挥更重要的作用?

Edward Witten:就像我刚才说的,中国理论物理发展的势头给我留下了深刻印象,中国在实验领域也可能发挥主导作用。我听说中国在讨论建设新的超级对撞机,不过我不清楚它计划选址在哪里。你们知道目前讨论的地点是在哪里吗?

张其明:这个我不太清楚。

王华嘉:目前还没有确定。

Edward Witten:原来如此。

张其明:下一个问题,您认为能否通过某种自上而下的科学规划,来有效提升理论物理等基础研究的质量?如果不能,为什么?如果可以,可以在多大程度上提升,又有哪些关键因素?

Edward Witten:我不是政策制定者,回答这类问题的能力有限。理论物理的发展取决于年轻人是否对其充满热情,以及教授们能否帮助他们起步。希望这能成为一个自我维持的过程,不断发展。政府可以提供资金支持,但最终还是要靠物理学家自己。

张其明:再问一个问题,您早年成为理论物理学家的道路有些不同寻常。您曾对历史、语言学、经济学和政治都感兴趣并有所涉猎,是什么让您最终选择了物理?您觉得这些先前的经历对您作为物理学家的生涯产生了什么影响?

Edward Witten:我之所以最终选择物理,是因为我意识到那是我的天赋所在。换作其他大多数学科,我恐怕都会很挣扎。说实话,如果我一开始就读物理,事情会容易许多,本科阶段也能学到更多东西。回想自己读研究生的时候,我当然达到了一个研究生应有的物理水平,但我仍然觉得,如果能对这些领域再了解一些就好了——当某些看似与弦论或量子引力无关的领域后来变得相关时,这种感受尤为强烈。若不是绕了你提到的那些弯路,我的物理背景本可以更宽广一些,所以的确是我自己给自己增加了难度。

还有一点我想补充,即便在美国,我这条成长道路也已颇为困难;而在其他许多国家,这条路几乎是不可能的。因为首先,遗憾的是,世界上很多国家的科学教育非常薄弱,在那些国家年轻人的科学家之路要更加艰难。也有许多教育水平很好的国家,但往往要求你在相对年轻时就定下专业方向,像我这样疯狂的人生轨迹实际上不可能实现。这大致就是我的看法。

张其明:所以您认为好的教育体系应该让人们有机会自己做出选择,而不是迫使年轻人过早决定方向,对吗?

Edward Witten:我只是想说,是我自己给自己制造了困难,但我很幸运能生活在美国——在这里,走我这条弯路虽难,但并非完全不可能。我常常想,如果我成长在一个教育体系十分优秀、却更难“离经叛道”的国家,结果会怎样?这个问题没有答案,所以我们也不必深究。

王华嘉:您刚刚谈到了自己与朗兰兹纲领之间的故事。总体来说,您如何看待纯数学与理论物理之间的相互作用?

Edward Witten:我的感受随不同时期不断变化,所以很难准确回答。目前而言,我最感兴趣的是量子信息论和引力方面的研究。这和我之前说的有点矛盾——过去几个月我在做的研究其实更偏向于“将规范理论应用于AdS/CFT”,这是一个完全不同的方向。但如果条件允许,我还是很想回到量子信息论和引力研究。因为我认为这个理论最有可能在未来十年取得突破。

王华嘉:您认为量子信息论能在多大程度上推动其他研究,例如弦论和量子引力?

Edward Witten:我也说不准。我倾向于认为其中有些部分过于细节化,未必能真正派上用场。但我一直梦想,也许我们仍缺失一条像量子力学创立之初“位置与动量不可对易”那样简洁的要义。天知道。我只能说,无法想象那个简洁的要义究竟是什么。看看大家发表的论文,确实都很精彩,但也往往不太容易跟上研究动态。或许其中就潜藏着某个尚未被我们捕捉到的朴素真理,我没有头绪。

张其明:非常感谢您接受这次采访。希望您在接下来的会议中过得愉快。

Edward Witten:非常感谢。我很享受与二位的交流,也祝你们在接下来的会议中一切顺利。

编辑提示:2025国际基础科学大会(ICBS 2025)即将于2025年7月13日至25日在北京举行

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号