以下为丘成桐演讲实录:

大家好,我是丘成桐,今年70岁了。我花了不少时间研究数学以及和数学有关的学问,尤其是物理方面的数学。

首先我想告诉大家,我们要研究的是大自然最奥秘、最基本的原理,以及它们在科学上的应用;在观察和推理大自然基本原理时,尤其要注重用数学方法量化研究。所以,做科学家不应是为了拿诺贝尔奖或菲尔兹奖,也不单是为了做教授或在科学院里面做院士,而是想要深刻地了解大自然的奥秘——这一点很重要。

听起来有点奇怪,为什么这一点很重要?

举个例子,二十世纪最伟大的科学家大概是爱因斯坦。他不仅创立了广义相对论最重要的方程,还对重力场和宇宙的结构有很深刻的理解。爱因斯坦起初不太相信量子力学,在20世纪30年代与朋友玻尔(Niels Bohr)的争论中,提出了“量子纠缠”说法。“量子纠缠”在今天很红,但当时的科学家普遍认为很荒谬。

爱因斯坦一个基本的想法,就产生了几十年以后的量子纠缠科学。所以无论看起来多么荒谬的结论,只要理论上、观察上、推理上合理,就是正确的。我们就会对大自然有很深刻的了解,对工业界以及其他方面有很重要的贡献。

我小时候在香港长大,家里很穷。我父亲是个大学教授,但当年大学教授薪水很低,再加上我一家有十口人,除父母外还有兄弟姊妹八个,所以生活很苦。

我父亲不懂数学,他是个历史学家,也是个哲学家。他教了我很多学问,包括四书五经、中国诗词歌赋,还有西方哲学,尤其是古希腊哲学。

我十岁开始学这些东西,对我以后一辈子的研究产生了很密切、很深刻的影响——四书五经里很多内容不见得我们今天还喜欢,但至少它给了我为人处事很重要的启发和指导;诗词歌赋让我做人、做学问的素质有所提高;哲学,尤其古希腊哲学,对我做学问形成宏观看法很有帮助。

我坦白讲,很成功的中国科学家很多,但有宏观看法、能够带领全世界科学发展的实在不多。

而我们需要宏观的看法。

我接触过很多很有才华的中学生,他们对数学、物理、生物等学科有很大兴趣,但家长往往希望他们去念金融,因为金融赚钱,这对小孩子来讲不是好事情。

我父母从未要求我念一门能赚钱的学科,而是允许我去做自己喜欢的事情——所以我选择了数学。当时,很多同学和朋友都觉得奇怪,但我父母觉得可以。我念数学不是为了以后要做什么事情,就是为了兴趣,这对我很重要。

孔子说过,三年无改父之道,可谓孝矣。就是鼓励“以孝治天下”,大家都跟着父母走。

我觉得这说法不对。我们不能单纯地跟着父母、老师走,而是要学他们走过的路,因为只有学懂前人走过的路,才会知道怎么向前走出新路。

从古到今,包括牛顿和爱因斯坦,我们都是站在巨人的肩膀上,沿着他们走过的路走来。我们学习他们走过的路,但要晓得,要走出未来自己的路。

我父亲也一直鼓励我去走前人没走过的路,不要只是把考试题答得很好。

我父亲写过一本书,叫做《西洋哲学史》。他在书里引用了《文心雕龙》里几句话,我觉得很重要,影响了我一辈子——

“嗟乎!身与时舛,志共道申!标心于万古之上,而送怀于千载之下!”

这几句话的大意是:我的身体会慢慢不见、死掉,但我的志气跟想法会在著作中得以申诉,能跟古人有来往和交流,也会流传于千载之后——

这就是中国古人讲的“不朽”。正因如此,我后来一直想做一些不朽的学问。

1969年,我到加州伯克莱大学念书。当时,那里是全世界最重要学问的中心。

通过研究大师们的想法,我想把几何学跟分析学(尤其是非线性方程)融合起来。

为什么想融合起来?

我的主要目标是研究一个新工具,能够解决几何学上一些很悬而未决的重要问题,这些问题跟物理学等其他学科也密切相关。

我的导师是当时最伟大的几何学家陈省身先生,他是“纤维束理论”的创始人之一。纤维束理论后来成为了高能物理最重要的研究基础,现在还影响到了凝聚态物理。可以说,所有的物理都跟纤维束理论有关。

“陈类”是陈先生创造的一个几何工具,看起来只是陈先生学问的一小部分,但它很重要,我极为景仰。

陈类有一大组,我只研究它第一步(即第一陈类),想建立起微积分和代数的桥梁。

我对第一类陈类情有独钟,终生不渝。一直到今天,我还在用跟陈先生不一样的想法和各种不同的方法研究第一陈类。其实,它也影响了我五十年来的工作,涉及到了物理和很多其他学科,我有点名气也跟这个有关。

当时,我们需要构造大量有意义的空间,这些空间还必须具备良好的弯曲曲率——可惜我们对空间还不大了解,找不到。我认为这也正是当时几何学没有较大进展的原因。

所以当我在图书馆里找到卡拉比先生(Eugenio Calabi)的一篇文章时,我非常高兴,因为它提供了一个解决问题的方法。

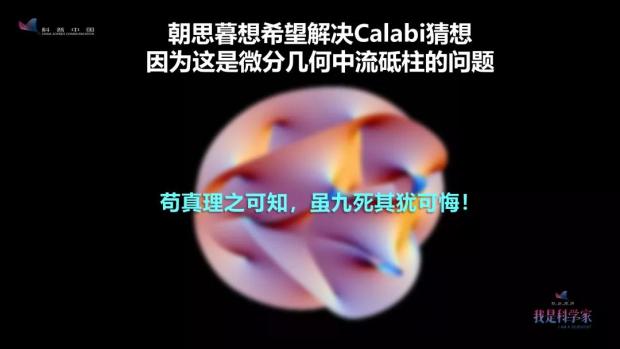

在我开始提出研究卡拉比猜想时,陈先生不以为然,他认为没有意义。但我还是坚持——我做这个数学问题不是因为它能使人成名,而是因为它重要。

我觉得如果不解决这个问题,几何的大流就不能流通;它就像长江里面的大石头,堵住了水的流动,只有挪开才知道会发生什么。

但看到我的研究进展顺利,陈先生也慢慢改变了态度。所以陈先生很伟大,对好的学问愿意兼容并蓄,能够采取改进的态度。

我们常说“真理只有一个”,不是谁随便讲对或不对。其实数学就是真理,不可能有错,因为全都用逻辑方法推理。无论哪个学者讲不同意见都没有用,所有伟人的意见在真理面前都变得渺小。

历史上很多划时代的贡献,完成时可能和出发时的目标和想法完全不同。很多人觉得没有完成原本定下来的目标就是一个极大的失败,这是错误而不科学的观点。他们忘记了严格证明某种事情是不可能达到的,本身就是一个很有意思的成就。

所以,我们找寻真理要有崇高的志愿,也要能够经得起失败的挫折。

我从读研究生开始就研究卡拉比猜想,一共花了六年功夫。头三年因为对学问的了解不够深刻,基本上是随波逐流。当时我和其他学者的想法一样,认为卡拉比猜想不可能正确,所以不停想找反例。后来当我经历了很大的痛苦和挫败后,才晓得方向走错了。

我为什么要提挫败的经验呢?因为它其实会影响人的一辈子,我们要在挫败后站得起来。

我当时做卡拉比猜想已经有三年,听到过很多难听的话。但我还是站了起来,因为我期望能解决这个问题。既然走错路了,那就反过来走。

几十年后,我为当时的心境写了一首诗——“苟真理之可知,虽九死其犹可悔”——当时年轻,真的是这个想法。

换路后要从基础做起,中间花的功夫实在不少。我那时已经在斯坦福大学做教授,就找了学生和朋友一起做这件事情。

右边是我的学生孙理察,拿过很多大奖,也是国际上有名的大师。当时我二十多岁,他只比我小一岁,所以也是我一同打天下的朋友。

我们一群人努力将几何分析这门学科一步步建立起来,是个很伟大又很重要的过程。

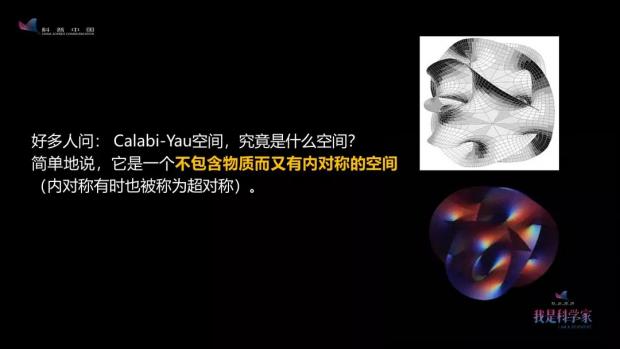

卡拉比-丘(Calabi-Yau)空间自成为一门很重要的学问,已经发展四十年了。直到现在,还有很多物理、数学、数论、几何领域的重要学问围绕着这个空间。

很多人来问:这个空间究竟是什么呢?

从数学上讲,这个空间是不包含物质的真空环境,但它有重力场,还有内对称的空间(内对称有时也被称为超对称)。

对称很好理解。左跟右是对称,上跟下是对称,旋转也是对称。那什么叫内对称呢?

举个通俗的例子,假如空间里不同地方有两个天文台A和B,它们都在观察同样的天象。为了比较观察结果(如果不同结果无法比较,物理定律就不成立,所以一定要作比较),我们将A的望远境通过不同路径运到B,移动时尽量保持望远镜方向不变。

结果发现,当空间曲率不为零时,不同路线得到的结果不同,因为转了个角度。你可以亲自试试,将一个东西沿圆的切线移动到另一处,很容易转。路线很多,转的角度也很多。

再假设天文台A和天文台B各有十台望远镜,两边都分两组(天文台A的十台望远镜分为C、D两组,天文台B的十台望远镜分为E、F两组),然后我们依次把天文台A的望远镜移动到天文台B。

这回无论走任何路线,C组望远镜总是移动到E组望远镜中的一个方向,D组望远镜总是移到F组望远镜中的一个方向。虽然也存在转动,但总有一组方向不变。

具有这样性质的空间,我们说它存在内对称。希望你们能接受这个解释。

内对称空间不多也不少,卡拉比-丘空间就是之一。

这种空间有内在美,不像外在美能看到很明显的上下对称;同时它又是真空的,所以画出来就是常见的图画,看不出有什么对称——外在美里面的内在美是用数学才能够描述出来的。

1976年,我27岁,终于完成了卡拉比猜想。开始主要是在数学上应用,但后来物理学家也认为是个很重要的工具,所以也慢慢跨出去,开始在其他领域应用。

有媒体记者问我当时的心情,我用了宋词来描述:“落花人独立,微雨燕双飞”。因为这个空间实在太美妙了,我想不到我能够构造出这样的空间出来。

我在中学的时候念过一首《青年向上歌》,那首歌讲:“我要真诚,莫负人家信任深。我要坚强,人间痛苦才能当!”

做学问的过程也是这样。我做学问从来都是为了真理来奋斗,能成功跟当年有很密切的关系。我个人认为世界上没有天才,要经过火的精炼才能够完成一流的工作,才能够有好的事情出现。

谢谢大家。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号