预计未来5年将有更多的ADC药物获批上市

撰文 | 李娟

近年来,一种被称为抗体偶联药物(Antibody-Drug Conjugate, ADC)的新型抗癌药在临床实践中不断取得突破进展,使其在全球创新药领域迅速崛起。ADC 是一种什么样的药物?它为何能成为抗癌的新希望呢?

相比化疗,ADC 药物有什么优势?

ADC药物可以形象地理解为杀死肿瘤的精准导弹。它将细胞毒性药物直接送入肿瘤细胞,减少了对健康细胞的伤害和副作用。可谓“只打坏人、不误伤路人”。

ADC的结构由三部分组成:抗体、连接子(linker)和细胞毒性药物(payload)。其中,抗体是导弹的“导航系统”,负责找到肿瘤细胞,并将细胞毒药运送至其内;连接子是导弹的“保险装置”,在合适的环境(如酸性或特定酶作用下)触发,释放与抗体相连的细胞毒药;细胞毒药是导弹的“弹头”,在肿瘤细胞内部释放之后,通过破坏DNA或阻止细胞分裂,直接将其消灭。

这套设计精准高效,与传统化疗相比,其优势非常明显。

然而,ADC的发展是一个漫长而曲折的历程。

早在20世纪初,德国物理学家和科学家 保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)就提出“魔弹”概念,希望研发能精准摧毁特定细胞且不伤害正常细胞的药物。但是这一愿景面临诸多挑战。直到20世纪50年代,化学技术突破才使细胞毒性药物与抗体结合成为可能。例如,甲氨蝶呤与多克隆抗体结合实验标志着初步尝试。

20世纪70年代,杂交瘤技术革新推动了单克隆抗体(mAb)的发展,20世纪80年代,Greg Winter首创人源化单克隆抗体技术,为ADC奠定基础。这一时期的ADC在模型中展现良好结果。但ADC临床试验因药物毒性和疗效不足而受挫。

直到2000年,首个ADC药物——吉妥珠单抗奥唑米星获美国FDA批准,它最初被用于治疗复发和/或难治性急性髓系白血病,但因不良事件于2010年撤市。

ADC因其结构复杂而备受挑战,但该领域的研究从未停滞。在埃尔利希提出“魔弹”构想的一个多世纪后,ADC技术迎来了新的曙光。

2011年,ADC 药物布伦妥昔单抗获批,该药能够靶向淋巴瘤细胞表面的蛋白质分子CD30来瞄准并杀伤肿瘤细胞,用于治疗霍奇金淋巴瘤和间变性大细胞淋巴瘤。2013年,靶向HER2(部分乳腺癌细胞表面过度表达的蛋白质分子)的曲妥珠单抗恩坦辛(T-DM1)获批治疗乳腺癌。这些里程碑式的进展证明了ADC的潜力,并推动了该领域快速发展。

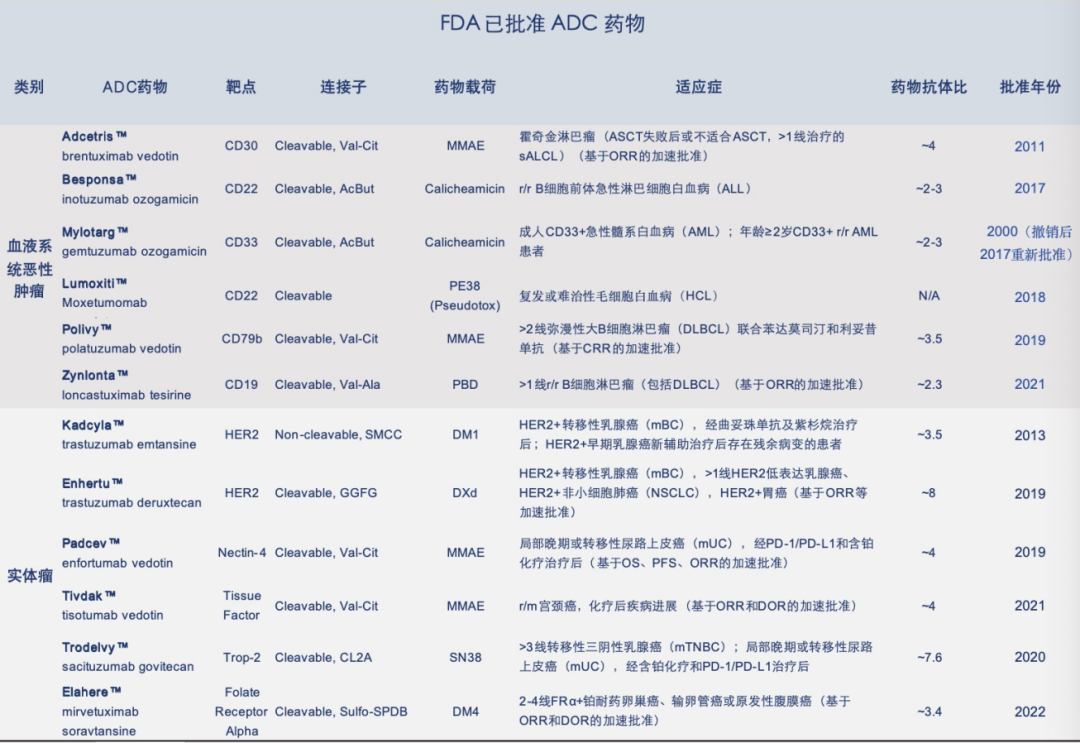

目前,美国FDA 已批准的上市ADC药物多达12种(表1)。中国共有 5 种 ADC 药物上市。自 2020 年起,Adcetris、Kadcyla、Besponsa、Trodelvy、Enhertu已先后在中国获批上市。其中,首款由中国公司自主研发的ADC新药维迪西妥单抗(Aidixi)于2021 年获批上市,其胃癌、尿路上皮癌两项适应症均已进入国家医保药品目录。近年来ADC领域备受关注,预计未来5年将有更多的ADC药物获批上市。

表 1 FDA 已批准的 ADC 药物(截至 2024 年 12 月)。其中,靶点是指肿瘤细胞表面抗原分子,药物载荷是指细胞毒性药物,药物抗体比(DAR)是指一个抗体分子所连接的细胞毒性药物分子的数量。丨来源:本文作者

表 1 FDA 已批准的 ADC 药物(截至 2024 年 12 月)。其中,靶点是指肿瘤细胞表面抗原分子,药物载荷是指细胞毒性药物,药物抗体比(DAR)是指一个抗体分子所连接的细胞毒性药物分子的数量。丨来源:本文作者

ADC药物是如何杀伤肿瘤细胞的?

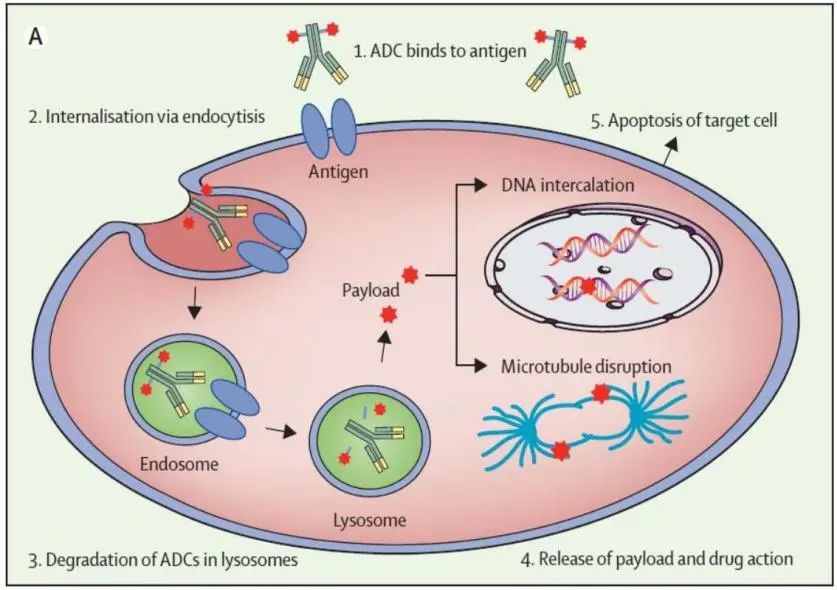

作为“精准打击肿瘤的导弹”。ADC 是如何发挥作用的?我们不妨从其“作战流程”来了解:

首先,ADC注射进入体内后,会以三种形式存在。其中,主要活性形式是完整的偶联物——抗体和细胞毒药物通过稳定的连接子结合在一起,确保疗效和稳定性。此外,还会有一些在生产过程中未能成功结合药物的抗体存在。由于连接子不稳定,部分细胞毒药物可能从抗体上脱落,游离在体内。

接着,当ADC的抗体部分与肿瘤细胞表面的靶点结合后,整个分子会被细胞“吞噬”并内化进入细胞。靶点是否容易被内化,以及这种过程的效率,会直接影响ADC的活性。

最后,进入细胞后,ADC会进入细胞的溶酶体或内体。在这些环境中,由于酸性条件、蛋白酶解或化学反应,细胞毒性药物会从抗体上释放出来。随后,药物扩散到细胞质中,作用于特定靶标,最终杀死肿瘤细胞。由于有些ADC的药物载荷具有疏水性,可以穿透细胞膜。这意味着,即使是那些未表达ADC靶点的邻近肿瘤细胞,也可能因为药物扩散而被杀死。这种“旁观者效应”尤其在肿瘤细胞靶点表达不均的情况下显得尤为重要。

值得说明的是,ADC中的抗体不仅是药物的“载体”,它本身也有功能:能结合肿瘤细胞的靶点,干扰肿瘤的信号传导;能与免疫细胞(如自然杀伤细胞,NK)结合,激活抗肿瘤免疫反应——这样的多重机制可增强 ADC疗效。但对某些ADC来说,其具体贡献仍需进一步研究。

ADC发挥药效的主要过程。| 图源: THE LANCET

如何设计更好疗效的ADC药物?

通过以上“作战流程”,我们可以看到,ADC在体内的每一步都精细地牵动着疗效的天平。对开发者来说,打造一副精良的ADC“导弹” 会面临哪些挑战呢?

首先,要挑对“敌人”,选择合适的靶标。ADC首要任务是找到并锁定肿瘤细胞。好的靶标就像是肿瘤细胞身上的独特标记,只出现在肿瘤细胞或肿瘤区域,健康细胞上几乎没有,这样就能确保ADC在执行任务时,尽量不打扰到正常的身体组织。

其次,要打造“导航货车”,制备高质量抗体。这辆“货车”不仅要能准确无误地找到目标肿瘤细胞,还要足够坚固、耐用,具备良好的生物特性,这样才能确保药物安全、高效地送达目的地。

第三,要实现精准对接,保证抗体结合能力够强。“货车”与目标的对接是否紧密,直接关系到ADC能否顺利进入肿瘤细胞内部,实施“精准打击”。如果对接不牢固,ADC可能就会在半路掉链子,无法有效进入或消灭肿瘤细胞。

第四,要选择强力“弹头”,保证有效载荷的效力。ADC携带的细胞毒性“弹头”必须足够强大,才能确保一击即中,杀死肿瘤细胞。但威力过大也可能带来风险,因此需要在效力与安全性之间找到完美的平衡点。

第五,要设计出靠谱的“桥梁”,选用合适的连接子。连接子就像是搭建在抗体与药物之间的“桥梁”。它既要足够稳定,保证在血液循环中不会提前释放药物,又要能在进入肿瘤细胞后,适时地释放“弹头”,让药物发挥作用。这要求连接子的设计既要“稳得住”,又要“放得开”。

第六,要实现精准装载,优化药物与抗体的结合位点和数量。药物与抗体的结合位点很关键,它影响着药物的稳定性及释放时机。如果结合位置不对,药物可能会过早“脱轨”,增加对健康组织的伤害。而每个抗体上装载的药物数量(DAR)也需谨慎调控,过少会达不到疗效,过多则可能导致ADC不稳定,影响疗效并增加毒性。

ADC 代表性药物有哪些?

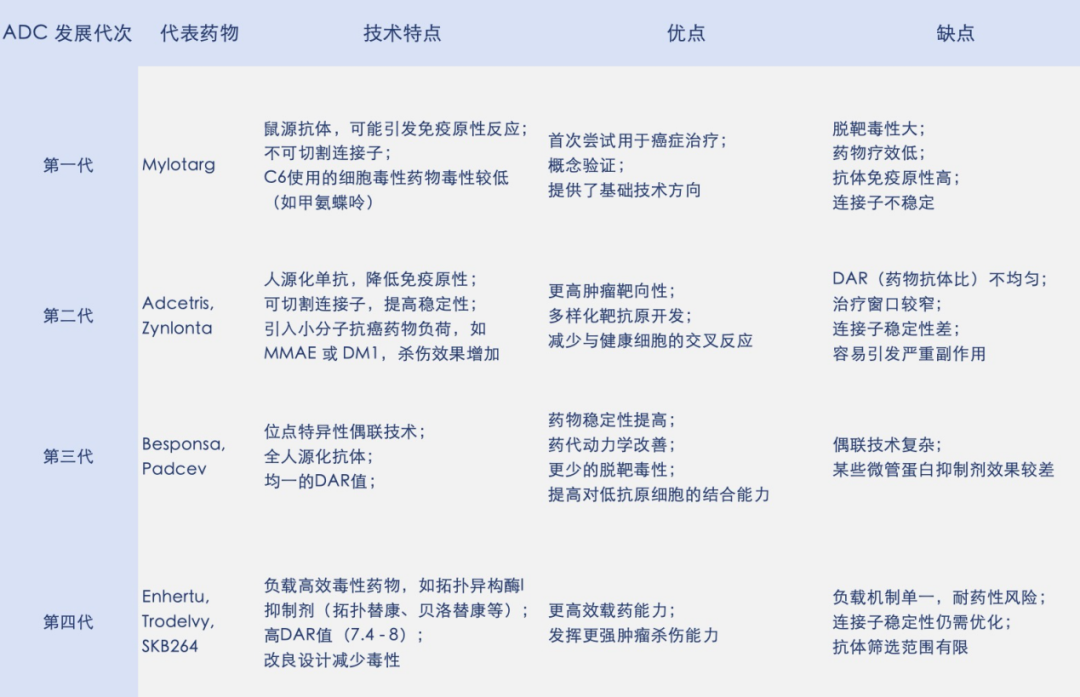

随着研究的不断深入,ADC药物设计得到逐代优化(表2),不断涌现出新的研究成果和候选药物。新一代ADC发展至今,已实现多项技术突破。针对构成ADC的三部分组件,研究开发者逐一优化提升其性能,使这枚靶向肿瘤细胞的“导弹”更强大:

在抗体方面,采用人源化抗体及位点特异性偶联技术,显著降低了免疫原性,提升了肿瘤靶向性;

在连接子方面,通过引入可切割连接子,能够在特定条件下可控释放药物,增强了治疗的精准性,最新技术正在进一步优化连接子稳定性,降低非特异性释放的风险;

在细胞毒性药物方面,最新技术采用更强效的细胞毒性药物,以及多样化适应症策略,如拓扑异构酶I抑制剂和高药物抗体载荷,来提高疗效。

表 2 ADC 药物发展阶段特点 | 来源:本文作者

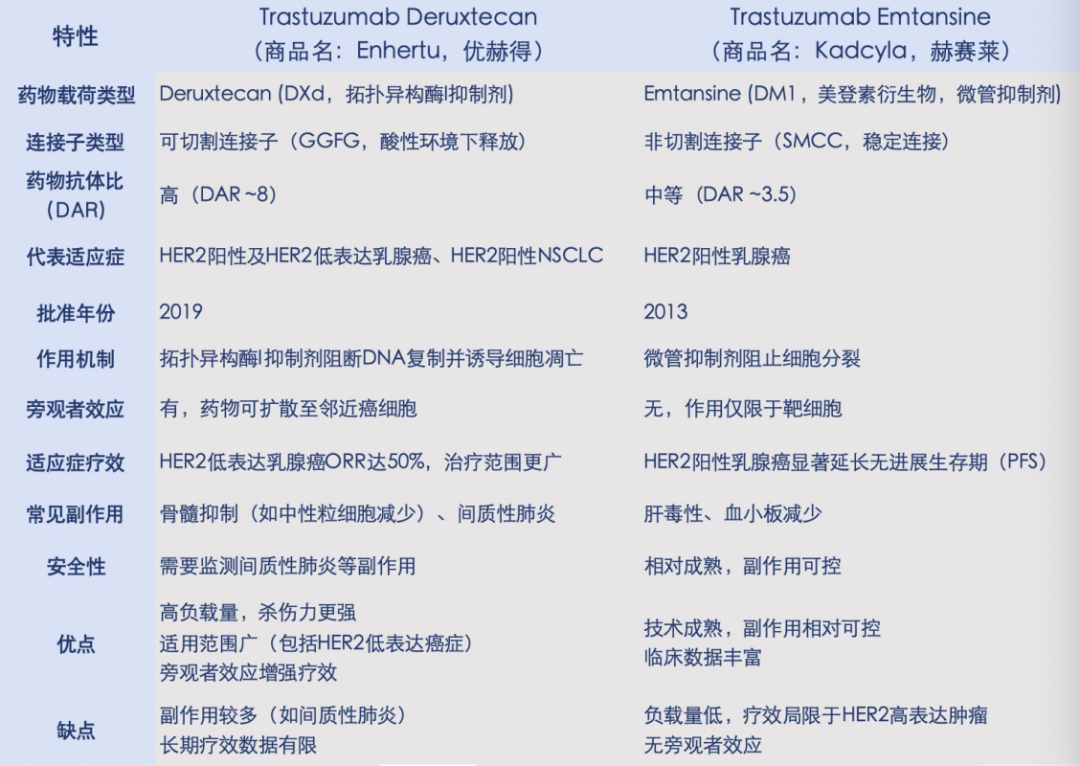

比如说,治疗乳腺癌的ADC药物Enhertu与Kadcyla,代表了HER2靶向ADC技术不同开发阶段的成果(表3)。Enhertu作为新一代ADC,凭借高药物抗体比与旁观者效应,显著拓宽了治疗范围,惠及HER2低表达癌症患者。Kadcyla则是首批成功的HER2靶向ADC,专注HER2阳性乳腺癌治疗,技术成熟且副作用温和。

2024 年 6 月 2 日,在《自然医学》上发表了上述两种 ADC 药物治疗 HER2阳性乳腺癌 和 HER2低表达乳腺癌的关键性临床试验(DESTINY-Breast 03)结果,从中可以看出最新一代ADC药物的优势。

HER2阳性乳腺癌是一种恶性程度较高的乳腺癌类型,患者体内表达大量HER2蛋白,传统疗法(如单抗药物曲妥珠单抗)虽然能够靶向HER2,但对于晚期患者或耐药性病例,效果有限。

在 DESTINY-Breast03 试验中,Enhertu对HER2阳性、既往接受过多线治疗的晚期乳腺癌患者展现了卓越的疗效。Enhertu组患者客观缓解率(ORR)达到78.5%,大幅高于Kadcyla对照组(ORR仅为34.2%);Enhertu组无进展生存期(PFS)达29个月,对照组为7.2个月;Enhertu组中位总生存期为 52.6 个月,对照组为42.7 个月。由此看出,新一代 ADC 药物Enhertu使患者无疾病进展的时间大大延长,改善了耐药患者的预后。

此外,Enhertu在 DESTINY其他的系列试验中被证明对HER2低表达乳腺癌也具有显著疗效。这种患者群体传统上不被认为适合HER2靶向治疗,但Enhertu打破了这一限制,将精准医学的理念进一步扩展到更多患者群体。

表3 靶向HER2的ADC代表药物比较。

结语

由上述例子可知,ADC药物重新定义了癌症治疗的可能性,它以卓越的精准性、强大的杀伤力和创新的设计理念,堪称现代医学与科学技术的完美融合。

随着ADC药物市场的竞争日益激烈,如何在众多候选药物中脱颖而出,成为开发者们必须面对的关键问题。如何进一步优化脱靶毒性,减少潜在的毒副作用,仍是当前研究的重点。为了构建核心竞争力,开发者们需要在靶点选择、平台技术、适应症选择、临床设计以及项目规划等方面进行全面创新和优化。只有这样,才能将更高疗效的ADC引入临床实践,为癌症患者带来更多福音。

参考资料

[1] Drago, J.Z., Modi, S. & Chandarlapaty, S. Unlocking the potential of antibody–drug conjugates for cancer therapy. Nat Rev Clin Oncol 18, 327–344 (2021).

[2] Heather Maecker, Vidya Jonnalagadda, Sunil Bhakta, Vasu Jammalamadaka & Jagath R. Junutula (2023) Exploration of the antibody–drug conjugate clinical landscape, mAbs, 15:1, 2229101, DOI: 10.1080/19420862.2023.2229101

[3] Dumontet, C., Reichert, J.M., Senter, P.D. et al. Antibody–drug conjugates come of age in oncology. Nat Rev Drug Discov 22, 641–661 (2023).

[4] Chau, Cindy H et al. Antibody–drug conjugates for cancer. The Lancet, Volume 394, Issue 10200, 793 - 804

[5] Development of Current Four Generation ADCs And Next Generation ADCs.

[6] Cortés, J., Hurvitz, S.A., Im, SA. et al. Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine in HER2-positive metastatic breast cancer: long-term survival analysis of the DESTINY-Breast03 trial. Nat Med 30, 2208–2215 (2024).

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号