点击上方蓝字“返朴”关注我们,查看更多历史文章

在外界环境变化刺激下,从纳米尺寸的量子点、聚苯乙烯球,到微米尺寸的细菌、真菌以及人体细胞,这些不同大小的颗粒呈现出极为接近的聚集特性。这种神秘的聚集效应究竟是如何产生的呢?

在夜晚点起一盏灯,飞虫就会聚集过来;在地上放颗糖,蚂蚁就会聚集过来……这些都是司空见惯的现象。可是如果说无生命的颗粒也能主动向能量源聚拢,恐怕许多人都会感到意外。不久前,《自然·物理》(Nature Physics)杂志上就发表了一篇论文[1],揭示出自然规律中隐藏着的这种有趣现象。

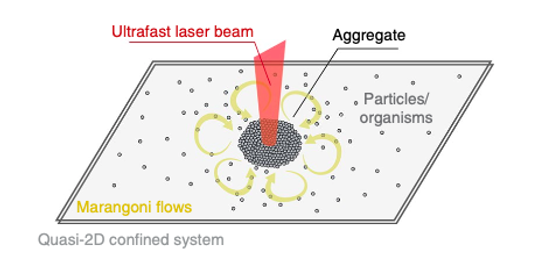

这个实验由一个土耳其的研究团队完成,具体的实验过程非常简单。首先将均匀散布着细小颗粒的液体限制在两层玻璃之间,由于缝隙非常狭窄,液体流动和颗粒的布朗运动都几乎被限制在二维平面内。然后研究人员用激光持续加热这个准二维世界中的一点(图1)[2],使整个平面内的温度分布不均衡,于是便以照射点为中心,产生了持续的液流。一段时间之后,原本均匀散布的颗粒就会像找到糖果的蚂蚁一样,紧密地聚集到照射点附近。

图1

这个现象的有趣之处在于,液体流动和颗粒自身的布朗运动,都是表面上杂乱无章的乱序行为,但在这样一个中心温度高边缘温度低的非平衡世界中,居然总体上展现出了如此高的有序性。似乎冥冥之中有股神秘的力量,能帮助这些小颗粒发现并靠近能量源的位置。

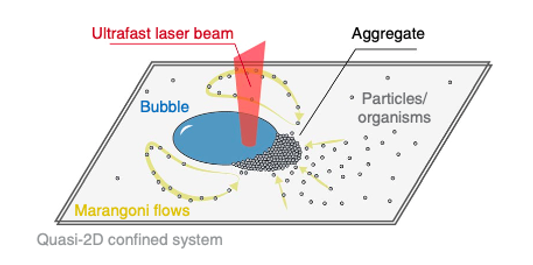

也许有人会觉得这也没什么稀奇,毕竟一些特定的涡流就会产生相应的沉积效果,如果将一杯悬浊液搅动起漩涡,也能使大多数颗粒沉积到杯底中央。研究者为了排除这种特殊性,探讨更一般性的规律,还尝试了在准二维世界中加入气泡,并将加热点设定在气泡内偏离气泡中心的位置(图2)。

图2

由于气泡的存在,不仅液流的模式没有了先前的中心对称性,而且温度梯度的分布模式也发生了变化,最高温度的位置变成了颗粒可游动范围之外一个不可到达的地方。实验结果显示,热源的“吸引力”丝毫没有减弱。这些颗粒就像狂热追逐明星的粉丝一样,虽然无法到达照射点,却总能找到距离最近的位置并赖在那里不再离开。

通过上面两种实验设定,研究人员确信,在远离平衡态的耗散系统中,一定存在某种深层的一般性规律,支配着颗粒的总体运动模式与热源之间的关系。这些规律与具体的热源位置、液体边界形状、液流的对称性等因素均无关。

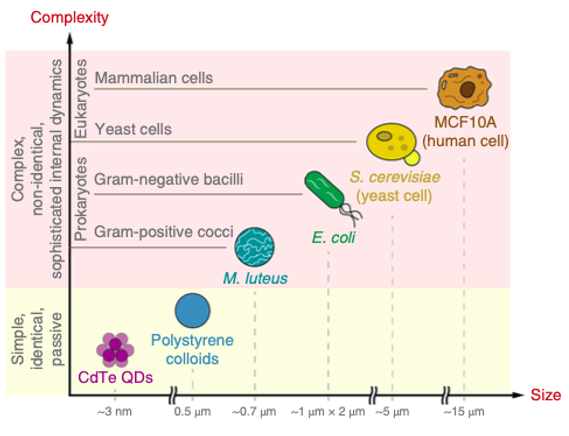

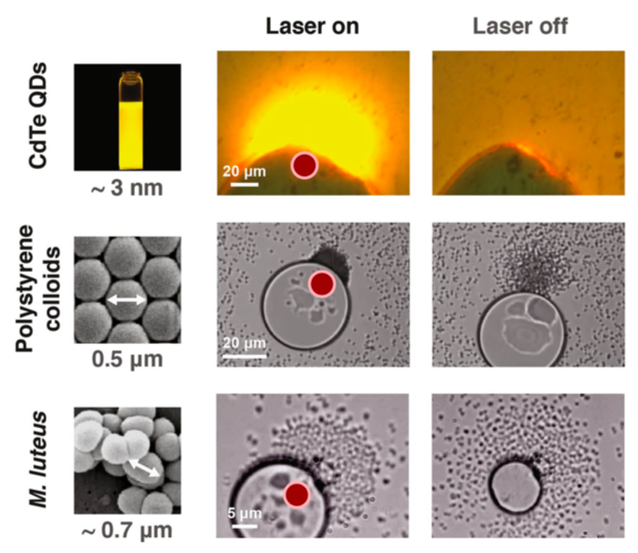

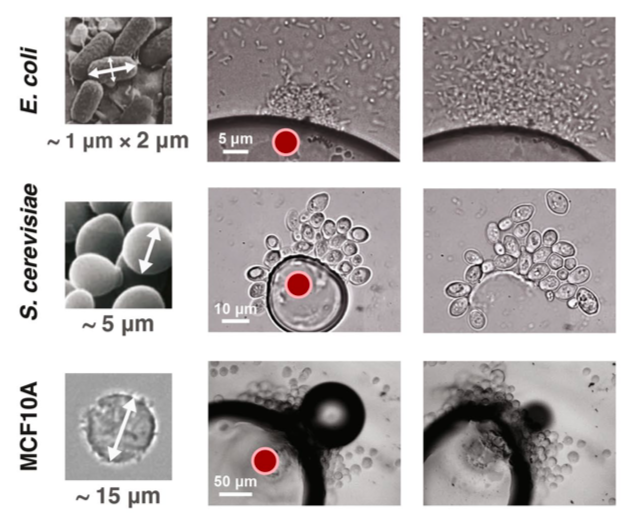

为了进一步考察这种规律的影响因素,研究小组甚至尝试了各种大小以及各种类型的颗粒进行实验。小到只有约3纳米量子尺度的碲化镉(CdTe)团块,大到超过15微米的人体细胞,跨越了4个数量级(图3)。

图3

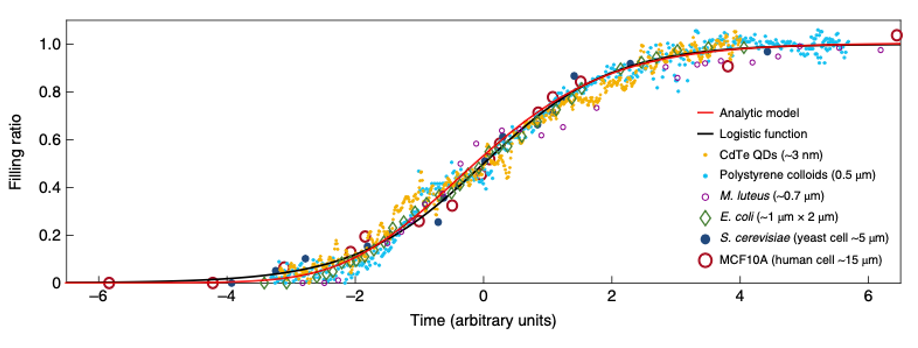

所有尺寸的颗粒,都呈现出了极为接近的聚集特性(图4),甚至其聚集程度随时间的演化趋势都非常接近(图5),从而使我们相信,这种神秘的聚集效应,与量子世界那些纠缠和相干性也无关联,是完全根植于经典动力学范畴之内的某种涌现。或者更直白地说,其规律就在布朗运动和远离平衡态的耗散系统动力学之中。

图4

图5

由土耳其毕尔肯大学Ghaith Makey教授及其团队所完成的这个实验,向我们展示了一扇通向新未知领域的大门。高度随机涨落的非线性复杂系统在外界环境变化刺激下将如何反应,这本是生命科学和化学领域一直非常关注的重要问题。但长久以来都过于偏重特定环境局部规律的研究,而缺乏足够全局性规律和一般性理论框架的建设。

虽然有算法层面的元胞自动机、动力学方面的反应扩散方程,以及其他一些来自随机过程理论成果的借鉴,但在实际自组织行为现象的研究中,这些理论总给人一种绕着城外转圈却始终无法进城帮忙的感觉。尤其是在远离平衡态,无法使用准平衡近似的时候,这种无力感就更加明显。即使勉强通过各种假设参数套用现有理论框架,也经常会因非线性系统的混沌特性而迷失在无尽的调参之中。

Makey教授及其团队所发表的这个实验结果,为相关研究者提供了极为简洁的自组织行为模式及其条件因素,同时精心剔除了所有干扰参数。可以说是为后续理论研究者树立起了一个非常清晰的标靶,等待着研究者发力将其射穿。也许,诸多与生命本质密切联系的深刻规律,也暗藏在这个标靶的后面。

注释

[1]

[2] 文中插图皆来自相关论文。

《返朴》新冠病毒专题

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

相关阅读

1 熵:伤脑筋的熵|贤说八道

2 当热力学悖论化身为量子热机

3 热力学如何解释进化论:最大化熵产生原理驱动下的自然选择

4 地震辟谣:深海鱼类的聚集并不意味着地震即将发生 | 一周科技速览

近期热门

1 天才与良知——那个尖锐的物理学家泡利|泡利诞辰120周年纪念

2 开学第一课,西湖大学校长施一公对你说

3 痴迷马拉松的美国科学院院士程亦凡

4 谷歌“量子霸权”核心人物:我为什么从谷歌辞职?

5 哪种消毒液对冠状病毒有效?| 117三人行

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号