若将调节性T细胞加入2018年诺贝尔生理学或医学奖本也未尝不可。

撰文 | 郭晓强(河北体育学院)

10月6日,2025年诺贝尔生理学或医学奖授予玛丽·布伦科(Mary Brunkow), 弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),以表彰“他们关于外周免疫耐受的发现”。然而,这三位科学家的实力之作虽然配得上诺奖,但能否获得诺奖经常是个“玄学”。

首先,该奖可看作诺奖“推迟”七年后的成功登顶。

2018年诺贝尔生理学或医学奖授予詹姆斯·艾利森(James Allison)和本庶佑(Tasuku Honjo),理由是表彰他们“发现通过抑制免疫负调节进行癌症治疗”的贡献。就在前一年(2017年),坂口志文、拉姆斯德尔和亚历山大·鲁登斯基(Alexander Rudensky)因“发现调节性T细胞——该细胞可抑制关节炎和其他自身免疫疾病中的有害免疫反应”分享瑞典另一重要科学奖项——克拉福德奖(The Crafoord Prize)。克拉福德奖由另一位瑞典实业家霍尔格·克拉福德(Holger Crafoord)及妻子共同出资于1980年设立,1982年正式开始颁发,旨在弥补诺贝尔奖未涵盖的基础科学领域,包括天文学和数学、地球科学、生物科学以及一个特别领域“多发性关节炎”。从颁奖理由可以看出,这两次颁奖都涉及免疫抑制(前一个表彰的工作是鉴定出了抑制分子,后一个表彰的工作则鉴定出了抑制细胞),并且都强调了应用(前者是癌症治疗,后者是自身免疫性疾病治疗)。因此诺贝尔奖若将调节性T细胞加入2018年诺贝尔生理学或医学奖未尝不可(理由是:免疫耐受机制的发现,从而革新癌症和自身免疫性疾病治疗),当然由于人数限制大概率只能加坂口志文一人了。

2018年诺贝尔生理学或医学奖颁发理由

2017年克拉福德奖颁发理由

之所以2018年没有将调节性T细胞加入诺贝尔奖,推测可能基于两个考虑,首先是两种发现在当时影响力不同,成果本身对免疫学乃至医学领域重要性可谓不相伯仲,但应用程度却天壤之别,以PD-1/PD-L1等单抗为主的癌症免疫治疗风头正盛,而调节性T细胞的应用却初现端倪(即使今年诺贝尔奖委员会也没有在颁奖理由中明确提到应用方面的影响),因此只能等待。需补充一点,2018年诺贝尔化学奖的1/2颁发给类风湿等自身免疫性治疗的单克隆抗体开发的贡献者,但如此重大的成果却未获克拉福德奖(“多发性关节炎”方向)。

其次,T细胞及调节机制的发现由多位科学家完成,如果在2018年合并授予该工作诺贝尔奖,那么只能奖励一位科学家,则不太合适,因此等待后续再颁。类似地,2025年克拉福德奖(多发性关节炎领域)授予“发现B细胞耐受基本机制”的两位科学家克里斯托弗·古德诺(Christopher Goodnow)和大卫·内马齐(David Nemazee),他们说不准将来也会再获诺贝尔生理学或医学奖。

之所以做出这一推测,是因为诺贝尔奖历史上有很多先例,最近一次就是2024年诺贝尔化学奖获得者大卫·贝克(David Baker)。贝克原本可以在2018年与阿诺德(Frances Arnold)分享化学奖,他们的贡献都是蛋白质结构(与功能)改造,贝克选择的是从头设计,阿诺德采用的是定向进化,但当时认定贝克贡献不足(在背景介绍中还将从头设计作为对比进行了适当排斥)。但随着人工智能的融入,贝克发现的重要性日趋凸显,最终分享2024年诺贝尔奖(实际上贝克的奠基性发现均是在2018年前完成)。

诺贝尔奖值得获奖和最终获奖是两个概念,值得获奖的数量要远远大于最终获奖数量,最终能否获奖由委员投票决定,因此可看作实力与幸运(后面再单独详述)的双重加成。获奖成果可分两种情况,一是“众望所归”(比较少见,就是委员会能够达成一致);另一是“实至名归”(更为常见,委员有各自心仪的成果,最终投票决定),这就会引发若颁发给其他科学家可能更好的讨论,关键最终结果由评奖机构决定。比如1962年诺贝尔化学奖,委员会当时认定蛋白质结构比DNA结构重要,因此颁给了前者,而把后者分派给生理学或医学奖,从而使化学奖错失二十世纪生命科学的最大发现。但这还算有一个圆满结局的,而发现DNA遗传物质的艾弗里则就没有那么幸运了。

所以说,许多做出重要贡献的科学家在诺贝尔奖委员会那里是等待,所谓“夜长梦多”,少数等到的是惊喜,更多等到的是无奈(成果后续发展不尽人意或被新发现赶超而未能获奖),所以应该平常心对待。因此,等待7年最终获奖的调节性T细胞也算是实力与幸运的加持了,之所以说它幸运是因为在这七年中免疫学领域没有其他成果能超过调节性T细胞发现的重要性。

第二,诺贝尔奖评选标准也在发生微妙变化。

在前面的叙述中,细心的读者可能发现了,2025年的诺贝尔奖和2017年克拉福德奖都表彰了三位科学家,其中两位(坂口志文和拉姆斯德尔)相同,但第三位却有差异,前者奖给布伦科,后者则是鲁登斯基。为何会有此差别呢?

鲁登斯基

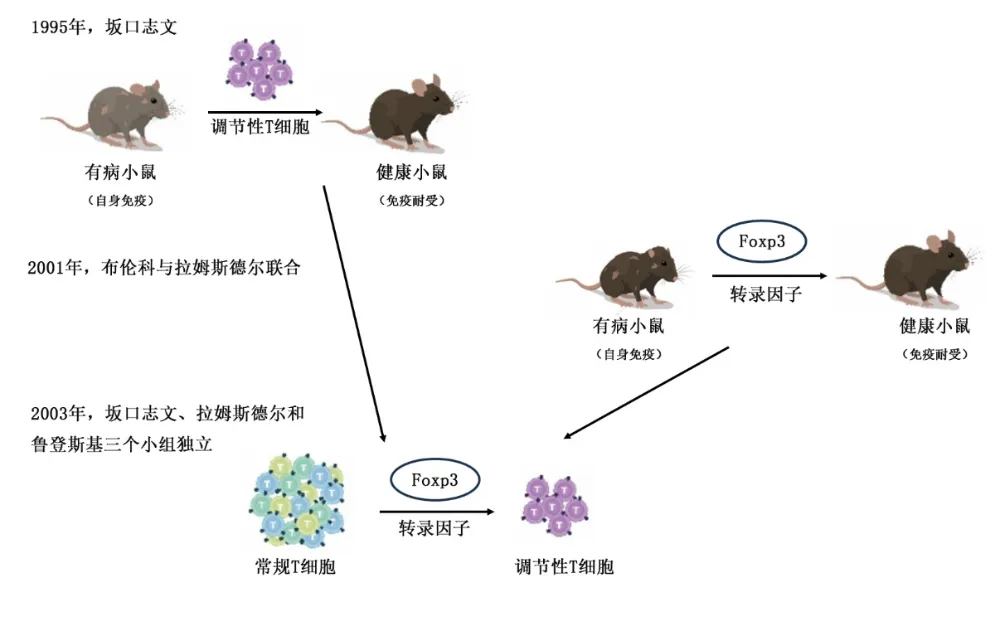

先简要描述下四位科学家的关键贡献和发现时间点(见下图)。坂口志文于1995年率先鉴定出调节性T细胞,并于2003年证明转录因子(一种蛋白质)FOXP3在调节性T细胞中的重要作用;布伦科和拉姆斯德尔于2001年合作发现FOXP3在免疫耐受过程中发挥关键作用;拉姆斯德尔还于2003年确定FOXP3在调节性T细胞中的作用;鲁登斯基小组于2003年也独立确定FOXP3在调节性T细胞中作用。

从关键贡献数量上看,坂口志文和拉姆斯德尔占两项,其他两位占一项,所以坂口志文和拉姆斯德尔两人占优;从原创性(时间)来看,坂口志文最早,鲁登斯基最晚。因此,如果1人获奖,那就只能是坂口志文;两人获奖,那就是坂口志文与拉姆斯德尔;再加一位获奖人的话,从原创性角度考虑毫无疑问是布伦科(2001年发现FOXP3的免疫耐受功能),从成果完整性角度考虑的话,可能鲁登斯基(确定FOXP3在调节性T细胞中作用)更为合适。

诺贝尔奖早期情况是,多人分享时每位获奖者的成果要达到可单独获奖的水准,按照这个标准,布伦科的发现就有点单薄。不过,“只要思想不滑坡,办法总比困难多”,委员会为了解决这个问题,就在今年的诺贝尔颁奖理由中没有单独聚焦在调节性T细胞上,而用“外周免疫耐受(坂口志文最早发现了免疫耐受细胞——调节性T细胞,布伦科和拉姆斯德尔合作最早鉴定出免疫耐受分子FOXP3)”这个表述,这样布伦科获奖就没有问题了。克拉福德奖则是明确颁发给调节性T细胞,这样的话第三人就是鲁登斯基。

外周免疫耐受发现过程及几位科学家的贡献(注:同一因子不同表示,小鼠用Foxp3,人用FOXP3)

所以,科学家获得诺贝尔奖其实很微妙,首先是实力保证,但运气有时也占了一定成分。故此,“诺贝尔奖第三人”很多时候被看作幸运的代名词。比如,1962年诺贝尔生理学或医学奖获得者威尔金斯(Maurice Hugh Frederick Wilkins)就这样认为:假如富兰克林当时在世并还颁发给3个人,她大概率不会被“忽视”。无论他这番话是否有自谦成分,都要承认获奖确实有一定偶然因素,因此一些伟大科学家“错失”诺贝尔奖也就毫不奇怪了。

最后补充一点,诺贝尔奖认定的是突破性成果而非终身贡献(聚焦于点而非面)。以今年为例,尽管布伦科后来基本淡出了学术圈,但2001年的发现足以使她获得诺贝尔奖了。

最后,笔者想顺便一提,诺贝尔奖的成功是不具备可复制性的。

随着经济发展,一系列新的科学奖励不断出现,部分奖项试图再造一个让人瞩目的科学大奖,因而在奖金额度上已超诺贝尔奖的国内外奖项接连而出,但它们绝大多数的影响力与诺奖存在天壤之别,盖因诺奖的历史沉积和文化传承是不易复制的,诺贝尔奖已经不仅是一个奖项,而成为了一个科学图腾,其影响力已远超奖项本身,因此其他奖项在有限时间内很难超越诺贝尔奖。

这些科学奖项想要与诺贝尔奖一较高下:它们有何异同?

不仅其他颁奖机构不行,就是瑞典皇家科学院也做不到。克拉福德奖设立的初衷是为弥补诺贝尔奖颁发领域过窄的现实而设,整个程序完全模仿诺贝尔奖,期望能与诺贝尔奖两翼齐飞,打造出一款新型顶级大奖,但最终发现期望落空,二者知名度和影响力不可同日而语。与此同时,诺贝尔奖也感到了自身危机,如固守残缺,完全坚持传统,那就可能失去许多“伟大科学家”,因此做出适当变革,其中之一就是拓展颁奖范围,如把天文学和气象学纳入物理范畴(已获过克拉福德奖),甚或把人工智能纳入,以最大程度保障影响力经久不衰。

总之,诺贝尔奖作为科学界最高奖项,值得尊重,既不能无视,也无须过度崇拜,无限拓展更是大可不必。这篇文章更多是拓展对诺贝尔奖的认知,我们应客观对待。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号