阅读:0

听报道

撰文 | Edwin Cartlidge,意大利科学作家

翻译 | 唐梦娜(中科院理论物理研究所2019级博士研究生)、董相坤(中科院理论物理研究所2020级博士研究生)、郭奉坤(中科院理论物理研究所研究员)

译者按

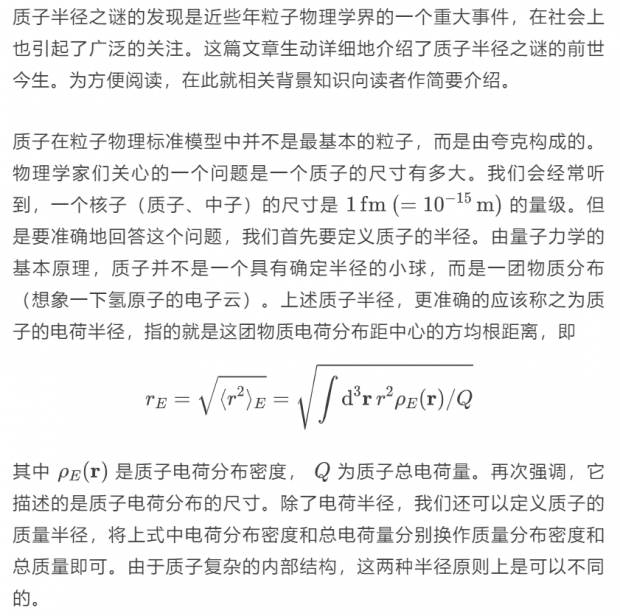

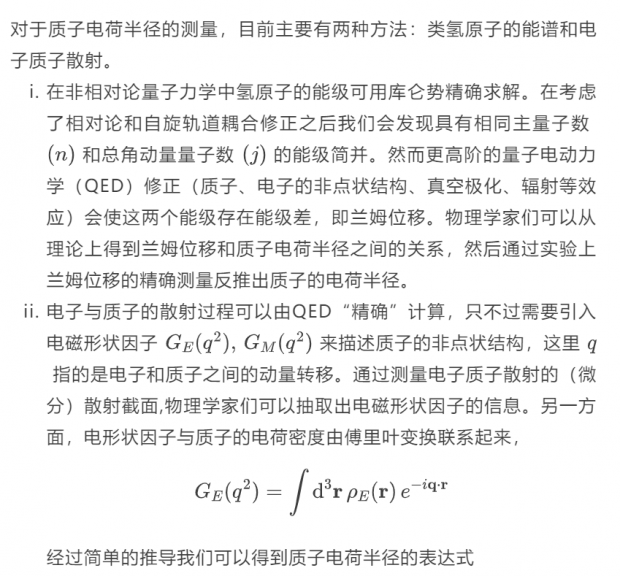

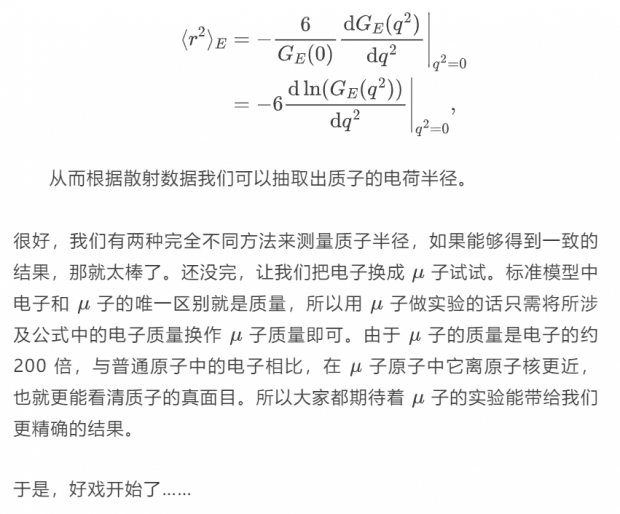

质子半径之谜的发现是近些年粒子物理学界的一个重大事件,在社会上也引起了广泛的关注。这篇文章生动详细地介绍了质子半径之谜的前世今生。为方便阅读,在此就相关背景知识向读者作简要介绍。

正文

长久以来,为何许多物理学家在质子的尺寸上犯错如此严重?Edwin Cartlidge 解释道,解决这个“质子半径之谜”既和物理有关,也和非物理的“官僚主义与政治”考虑有关。

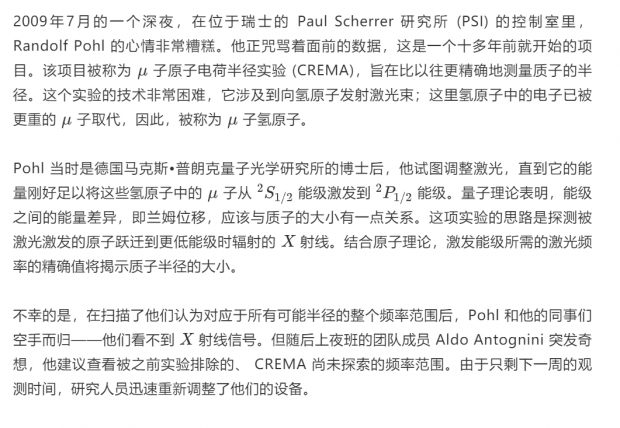

着眼于大奖:CREMA 的 Aldo Antognini 在 Paul Scherrer 研究所的激光实验室。(图源:PSI)

困惑时期

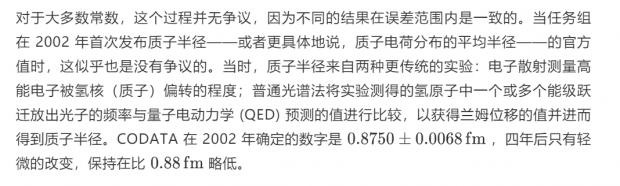

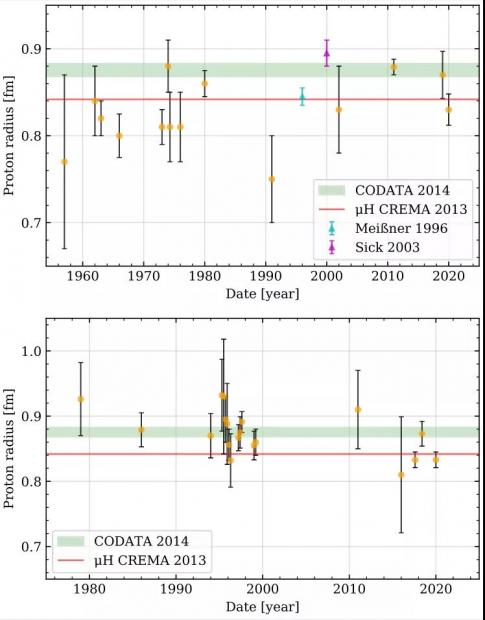

CREMA 和之前的测量结果之间令人惊奇的差异被称为“质子半径之谜”,因为它涉及两个相互矛盾但都很有根据的结果。一方面, CODATA 值是根据来自二十多个实验(使用电子散射和氢光谱两种方法)的数据计算得出的。另一方面, CREMA 的结果是单一的、非常精确的光谱测量,在 2010 年结果发表之前及之后都没有被发现存在什么明显缺陷 (Nature 466 213)。

尺寸问题 瑞士 Paul Scherrer 研究所的 CREMA 实验:研究人员用激光探测 子氢原子,发现质子半径的值异常小。

阿姆斯特丹自由大学 (Vrije Universiteit) 的 Wim Ubachs 不是 CREMA 的成员,他承认对这一“离奇事件”感到困惑,但强调“对该领域的物理学家表示高度尊重,并不想怀疑实验中存在任何不当行为或数据操纵”。Pohl 本人则表示,尽管他无法确定罪魁祸首,但一定是早期工作中的系统误差出了问题。“很奇怪,这么多实验竟然以同样的方式出错,” 他说。

然而,其他人则认为其中的缘故可能并不像人们所说的那样。一些核物理学家甚至对在 CREMA 出现之前没有研究人员认为质子的半径更小的说法提出异议。其中包括德国波恩大学的 Ulf Meißner,他说他在 1990 年代中期就开始论证质子半径应该更小。“(我们的结果)是有一个明显的差异,”他回忆道,“但是不知出于什么原因,CODATA 总是选择更高的值。”

事实上,这段故事提出了关于应该如何确定基本常数的值以及 CODATA 应该扮演什么角色的问题。对于 Ulf Meißner 来说,这些决策并不透明而且过多地依赖一些个人的偏好。他说:“这更像是心理学而不是物理学。”

缩小差距

CODATA 由国际科学理事会于 1966 年成立,旨在梳理和保存世界各地科学家得到的越来越多的数据。它把确定自然界最基本参数(如普朗克常数、电子质量、引力常数等)的数值这项精细任务委托给基本常数任务组。该小组由来自世界各地的 15 名左右的科学家组成,他们通常每四年一次,使用最小二乘法来拟合这些值,以期尽可能地接近已有的实验和理论结果。

决策,决策

在决定如何处理有冲突的数据时,CODATA 任务组旨在保持中立。美国国家标准与技术研究所的物理学家 Peter Mohr 在1999年至2007年期间担任该小组的主席,现在仍然是该小组的成员,他解释说,CODATA 综合所有“单独可信”的结果然后取平均。“(它)并不能决定特定的数据是对还是错,”他说,“这需要超人的力量。”

Mohr 为该小组的决策过程辩护,坚持认为质子半径的情况“并非已成定局”。他解释说,他和他的同事最终决定改变这个值,因为“多数证据”支持较小的数字。但他承认,在 2018 年会议中关于氢原子谱结果的声明“措辞不当”。

Thomas 认为任务组将大家的注意力吸引到这个难题上,而不是简单地选择最精确的测量值并没有错。(事实上,Pohl 认为除了光谱学家之外“没有人关心”质子半径的确切值。)他还认为随之而来的研究经费的增加是科学过程中必要和健康的一部分。“只有当科学动机和战略动机一致时,他们 (科学家)才会对某个结果采取特定立场,” Thomas 说。

黑箱

任务组在它 2014 年的报告中提到了这项以及另外两项得到较小质子半径的研究,但是基于 Bernauer 和 Distler 的批判性分析,任务组并未采用他们的结果。Bernauer 和 Distler 称这些研究在统计误差的分析中存在“易犯的错误和概念误解”,具体到 Higinbotham 等人的研究,则认为他们误解了用来证明低阶外推合理的检验方法。

Higinbotham 则持不同看法。他坚信利用高阶多项式进行外推在数学上没有任何意义,并且补充道,实际上自上世纪七十年代以来,核物理学家已经用色散关系得到了一个较小的质子半径。他不无抱怨地继续说,然而没有任何来自小半径阵营的人在 2014 年得到 CODATA 的采访。“当你觉得不会有机会来讨论自己的观点时,这很艰难。”

相比于任务组的做法,Meißner 更倾向于粒子物理中所采用的方法——国际粒子数据组(PDG)列出所有有冲突的常数值,它们的取舍决定于使用者自己的观点。他认为,CODATA 的决策方式更像一个取舍数据取决于个人选择而非客观标准的“黑箱”。其实,Mohr 不得不“承认”他“不记得”为什么任务组如此倚重 Sick 的分析了(在它众多的报告中都没有给出相关解释)。

至于采用 Bernauer 和 Distler 2014 年的批判性分析,Mohr 说任务组大概是“被他们的论据说服了”。但是为什么对于这个决定没有说明呢?Mohr 回应道,“我猜这可能就是个政治问题了。很显然,我们信任他们,但如果要深究为什么我们信任他们,我给不了具体的解释。”

源自 PSI

散射实验的疑问

作为一个测量质子半径的技术,电子散射早于氢原子能谱好几十年。上世纪五十年代,原子物理学家开展了第一次电子散射实验,得到了一个质子半径的数值,进而他们通过对比跃迁频率的实验和理论结果来检验 QED。不幸的是,开展散射实验并对其结果进行解释有点棘手。实验家必须测量被质子散射的电子数与其散射角度的关系,然而最精确的质子半径来自于电子不发生折射的过程(也就是说,电子向质子转移的动量为零)。为了得到这个不可能测到的数据点,物理学家画出一个被称为“电形状因子”的函数,并将其外推至转移动量为零的情况。但是这个外推过程充满了不确定性,即使在同一个实验中也只能得到质子半径的一个范围,而非一个值。

结束游戏

对散射数据采取不同的处理方法是在 CREMA 实验之前就已经引向一个更小的质子半径,还是至少会增加较大质子半径的误差,这说不清楚。Distler 说,简单来看,就是数据的精度不足以清楚地区分这两种不同的质子尺寸。然而,Meißner 认为,2010 年 CREMA 实验结果公布之后,质子半径的差异不应该那么明显,但他也警告说他的观点“纯属猜测”。

“如果科学家得到了一个和自己预期不一致的结果,他们会很自然地继续去寻找可能的系统误差,否则,他们也许就不会花太大力气去做这件事了。”

至于在传统的氢原子能谱实验中到底是什么造成了这种假定的但尚未确认的误差,Thomas 指出,如果科学家得到了一个和自己预期不一致的结果,他们会很自然地继续去寻找可能的系统误差,否则,他们可能就不会花太大力气去做这件事了。或者用 Kastler-Brossel 实验室的原子物理学家 Jean-Philippe Karr 的话说,“人们都在很认真地继续寻找,但是如果他们已经得到了正确的结果,可能就没那么多动力了。”

相反,Meißner 坚定地认为小的质子半径是正确的。他说他不想从 CREMA 研究人员那里拿走任何东西,并称他们的实验是“非常精确和伟大的工作”。但是他对自己之前的工作没有得到应有的认同感到不满。他坦诚他不会再与美因茨大学的那些人讨论质子半径的问题了。“他们可以让大的质子半径给他们殉葬,”他说,“我不在乎。”

[1] 译者注:频率梳子指具有一系列等间距的非常窄的能谱的激光,就像梳子一样。实验中这种激光较单频率的激光效率更高,又比连续谱的激光有更小的统计误差。

本文经授权转载自微信公众号“中国科学院理论物理研究所”,原题目为《Doctor Curious 19:解决质子半径之谜》。英文原文发表于 2021 年 6 月发行的 Physics World 杂志。

原文链接:

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号