守法而弗变则悖。 ——《吕氏春秋》

撰文 | 江艳君、李庆超(山东师范大学)

图1. 17世纪中叶Hans Bollongier的郁金香静物。带有条纹的郁金香名为“永恒的奥古斯都”(Semper Augustus)。Hans Gillisz. Bollongier, Flower Piece, Rijksmuseum, 1639. | 来源:wikipedia

在17世纪人类历史上的首次经济泡沫中,带条纹的郁金香是投资者追捧的对象,当时,一枚类似上图的郁金香球茎动辄数千荷兰盾,价格相当于一个工人十多年的收入,这就是所谓的“郁金香狂热”(Tulip mania)。现在我们知道,这种珍稀的条纹是由“郁金香碎色病毒”(Tulip breaking virus,TBV)感染造成的。

实际上,人类发现的第一个病毒就是一种感染植物的病毒,名为烟草花叶病毒(Tobacco mosaic virus,TMV,直译过来是“烟草马赛克病毒”)。它是人类探索微生物过程中的一座里程碑。

一

不知所踪

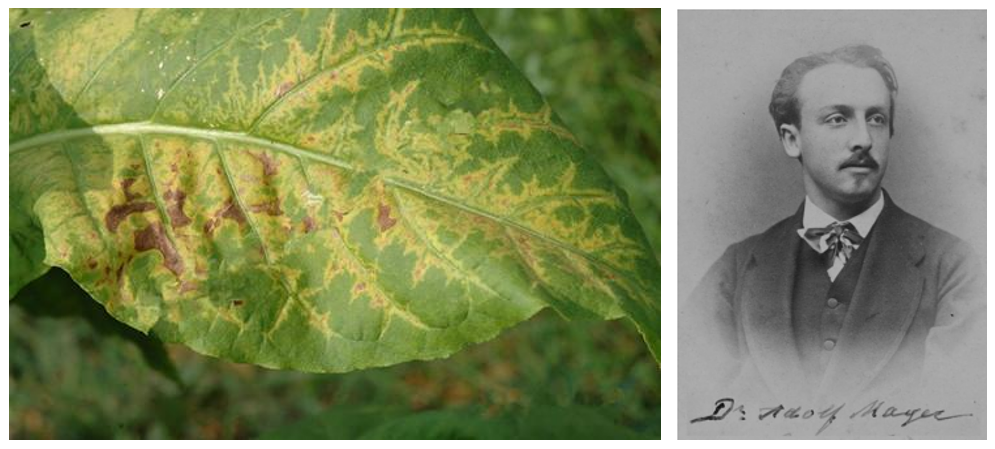

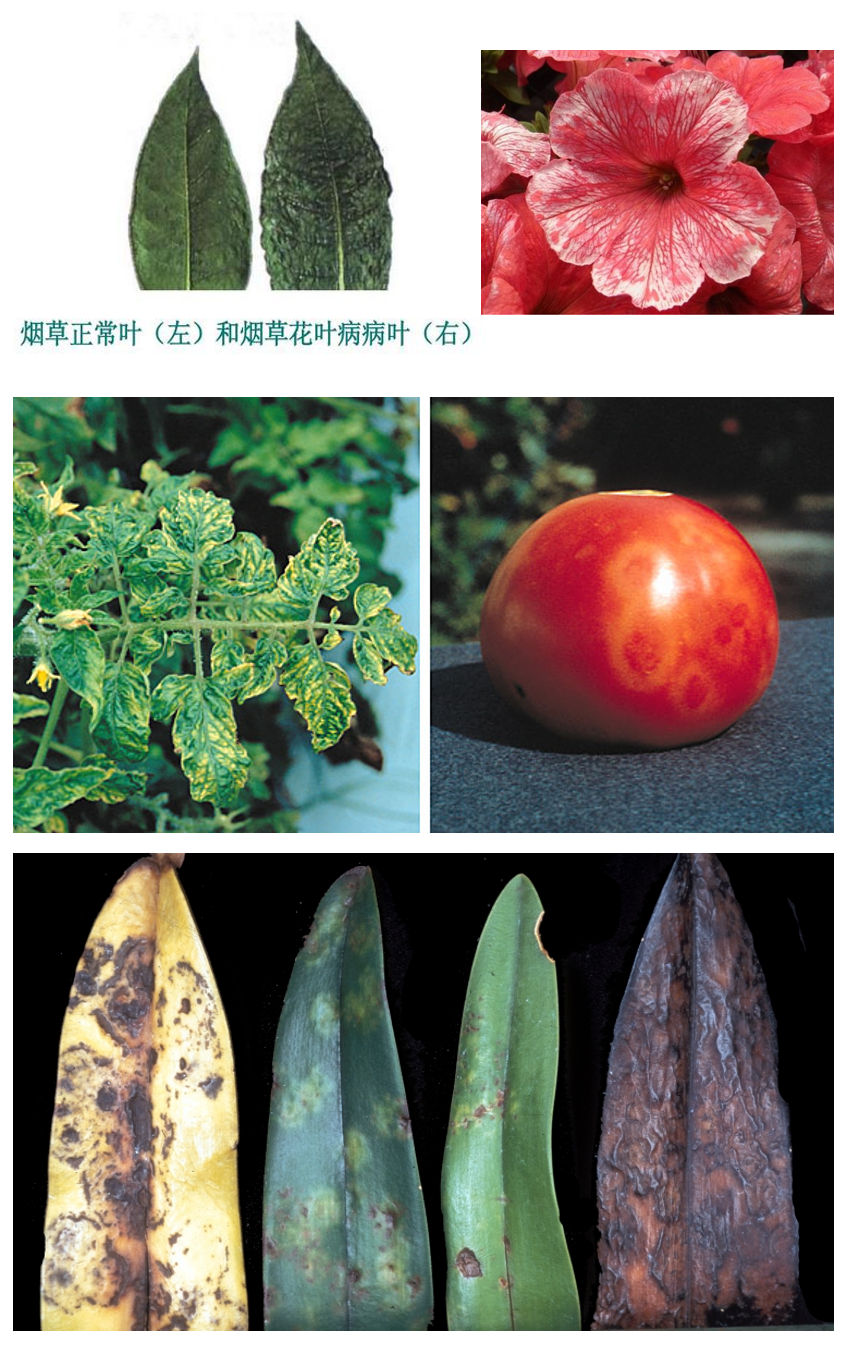

1879年,德国植物病原学家Adolf Mayer开始研究一种烟草疾病。这种病能让烟草叶片呈现出深绿色和浅绿色的不规则图案,还会枯萎、起皱,进而导致烟草减产。根据患病烟草的损伤特征, Mayer把这种病称为“烟草马赛克病”(tobacco mosaic disease,汉译为“烟草花叶病”),并认为它是由某种病原菌引起的。

图2. (左)患病的烟草叶片;(右)Adolf Mayer(1843-1942) |来源:wikipedia

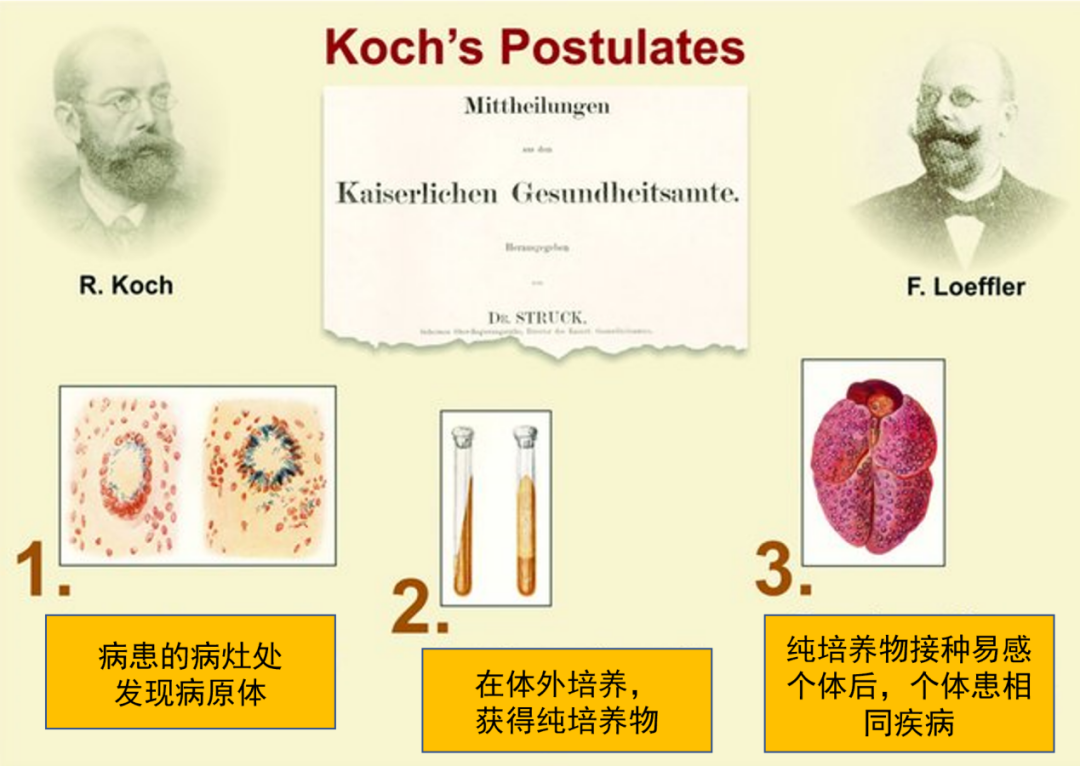

此时的微生物学正经历着高速发展的黄金时代。发现了炭疽、结核病和霍乱致病细菌的德国科学家罗伯特·科赫(Robert Koch)是这一时代的关键人物。他于1890完善并发表了著名的“科赫法则”(Koch’s Postulates),用于建立病原体与疾病之间的确切关系。内容如下:

1. 所有患某病的个体中均存在某微生物,但健康个体中不存在该种微生物。

2. 必须从患病个体中分离到这种微生物,并在实验室内进行纯培养。

3. 将实验室培养的此微生物接种给健康个体后必须引起相同的疾病。

4. 接种后患病的个体身上必须能够再次分离到此种微生物。

图3.“科赫法则”(Koch’s Postulates)这一说法是德国细菌学家F. Loeffler根据科赫的报告总结并提出的,其核心内容是证明病原体与疾病之间因果关系的判断标准。来源| Kaufmann S. H. E. (2021). Vaccine Development Against Tuberculosis Over the Last 140 Years: Failure as Part of Success. Frontiers in microbiology, 12, 750124.

符合上述准则,即可证明这种微生物导致了这种疾病。运用科赫法则,人们鉴定出了很多病原微生物。Mayer研究烟草疾病,遵循的也是这一思路。

通过一个关键的实验,Mayer证明了马赛克病是具有传染性的:将患病叶片捣碎浸泡在水中,得到绿色悬浮液体,用玻璃毛细管吸入微量的汁液并注入健康烟草植株的叶脉中,一段时间后,10株接受注射的植株有9株出现了相同的马赛克状病变。这充分说明患病叶片捣碎制作的汁液具有传染性。

但是,Mayer并没有在这些汁液中发现细菌。他想用滤纸滤除汁液中的细菌,但过滤后的汁液依然致病。当时过滤叶片汁液的技术有限,仅仅依靠滤纸进行粗滤。因此,他坚持认为,引起植物病症的微生物是一种极小的、在显微镜下不可见的细菌,并断言通过多次过滤能够获得不含该病菌的纯净汁液。

二

失之交臂

直到1884年,法国科学家巴斯德的助手张伯伦(Charles Chamberland)发明了一种陶瓷滤器,可以过滤当时已知的最小病原体——也就是细菌,称为张伯伦滤器(Chamberland filter)。这样,借助这种能够滤除细菌的滤器,人们就可以比较含有细菌的患病个体提取液和不含细菌的提取液的致病能力,从而研究细菌性传染病和细菌毒素。

图4.张伯伦滤器,当时认为可以将细菌滤除丨来源:wikipedia

1887年,俄国植物学家Dmitri Ivanovsky 在研究克里米亚的烟草花叶病时,将患病叶片的汁液通过多孔陶瓷制成的细菌过滤器进行过滤,再将过滤后的汁液涂抹在健康的烟草叶片上,却发现健康叶片同样呈现出类似患病叶片的斑驳黄色。这一结果表明,这种病害的病原体可以通过细菌滤器,暗示着烟草花叶病有可能并不是人们熟知的细菌引起的。但秉持着严谨务实的精神,Iwanowski还是在1892年公开发表的文章中提出,导致烟草花叶病的是某种可过滤性的细菌或其分泌的毒素。毕竟,世界上总还是有可能存在更小的细菌,小到连张伯伦滤器也滤不掉的呀!

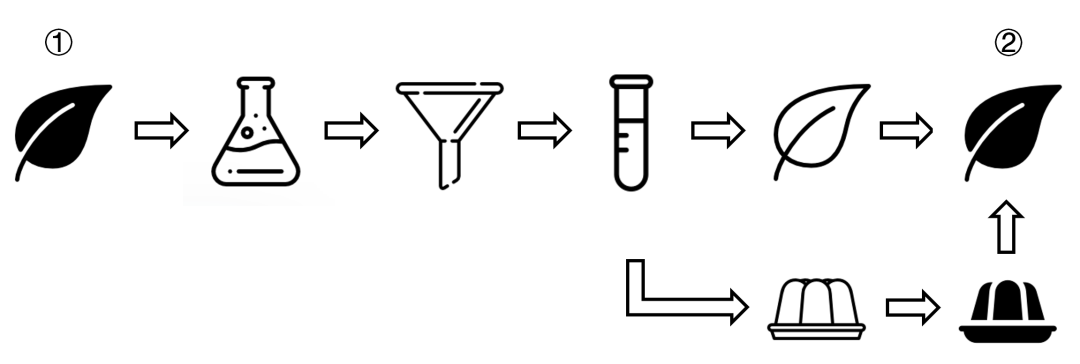

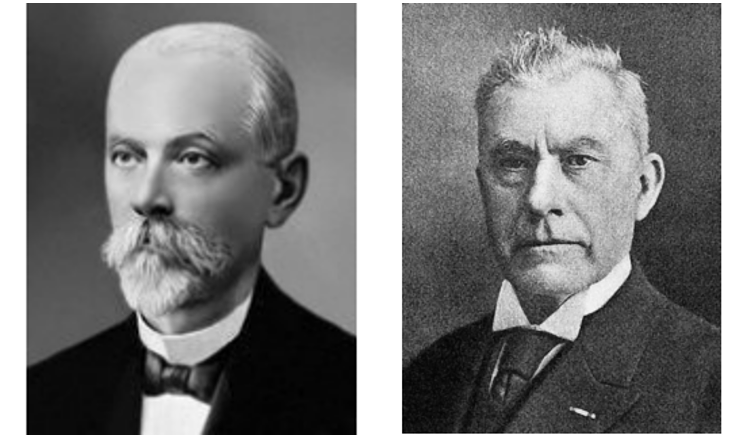

Iwanowski的实验结果引起了许多科学家的兴趣,一位名叫Martinus Beijerinck的荷兰微生物学家(图6)独立进行了一个几乎与Iwanowski相同的实验,但他还将经陶瓷滤器过滤后的烟叶汁液涂抹在了琼脂上(琼脂是一种微生物固体培养基配置的常用试剂,类似果冻、仙草冻成分一类的东西)。一段时间后,他发现这种神秘的致病物质竟然可以扩散进入琼脂。而一般来说,细菌只能在琼脂固体培养基表面生长,形成菌落,极少能够扩散到固体培养基内部。当然,细菌毒素也可以在琼脂中扩散,因此,这种致病物质要么是一种新的病原体,要么是毒素。

图4. Iwanowski的实验流程,Beijerinck加入了琼脂,病原体在琼脂中扩散后依然能感染叶片 | 作者作图

同时,Beijerinck还把受感染叶片(图中的叶片②)的汁液重新过滤后涂抹在另一株健康植物上,发现健康植物同样能够患病。这说明,新的健康叶片是被感染了,而不是中毒(接触毒素),因为只有病原体才会繁殖变多,源源不断地感染新的叶片,而毒素的量是有限的,会稀释、会消失。

综上,这是一种神秘的生物,能够在致病力不减弱的条件下传播,而且好像只能在叶片中繁殖,一旦离开了烟草叶片,它似乎也就销声匿迹了。1898年,Beijerinck公开发表了他的发现,并将这种具有传染性的、能够在过滤后仍然保持活性的、类似液体的新型病原体用拉丁短语“contagium vivum fluidum”的缩写“virus”(病毒)来表示。

作为第一个提出“病毒”这一概念的科学家,Beijerinck的工作可谓是奠定了病毒学的基础。尽管他错误地认为病毒是一种“毒液”(但其实是颗粒)。然而,在那个时代,他的实验结论看起来太过激进,与早期细菌理论发生冲突,因此他观点并没有得到普遍认可,甚至遭到了先前研究者Iwanowski的口诛笔伐。

“这个问题早就下定论了。”Iwanowski如是说。

图5. (左)Dmitri Ivanovsky(1864-1920);(右)Martinus Beijerinck(1851-1931) | 来源:wikipedia

三

庐山真面

很显然,一旦某位大牛的观点被充分肯定后,它的地位便很难被轻易撼动,在当时的微生物领域中,科赫提出的研究法则拥有黄金般至高无上的地位,同时也变成了套在科学家脑袋里的一个枷锁。

实际上,这一时期在研究其他疾病的过程中,许多科学家的实验结论似乎都站在了Beijerinck这一边,但由于无法使用显微镜直接观察滤过性病原体,20世纪20年代发现的许多与滤过性病原体有关的疾病都无法得到准确定论。这类疾病的病原体究竟是微小细菌、细菌分泌物还是其他物质,这种滤过性病原体的本质究竟是什么,始终都没有一个靠谱的答案。“病毒还是犹抱琵琶,不愿向世人展示真正的面目。

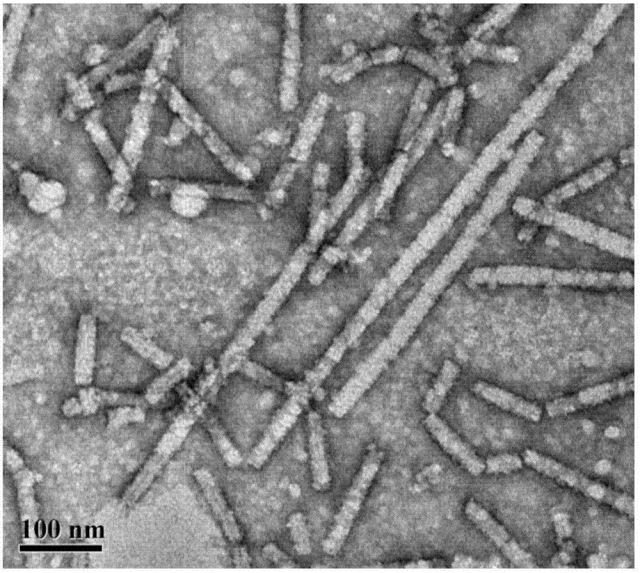

直到1935年,Beijerinck的猜测终于被美国化学家Wendell M. Stanley证实。Stanley认为,烟叶上的滤过性病原体可能是一种蛋白质分子,并首先通过X射线衍射观察到了从病叶榨汁中分离出的病毒晶体(其实最清晰的烟草花叶病毒X射线衍射图像是由发现DNA双螺旋结构的Rosalind Franklin获得的,这位女科学家简直非同小可),同时了解到这个晶体当中还含有核酸成分,这一发现为他赢得了1946年的诺贝尔化学奖。1941年,随着电子显微镜的问世,人们才终于获得了第一张呈现烟草花叶病毒形态结构的照片 (图6),这个细瘦的棍棒状病毒可算是露出了庐山真面目。

图6. 电镜下的烟草花叶病毒丨来源:wikipedia

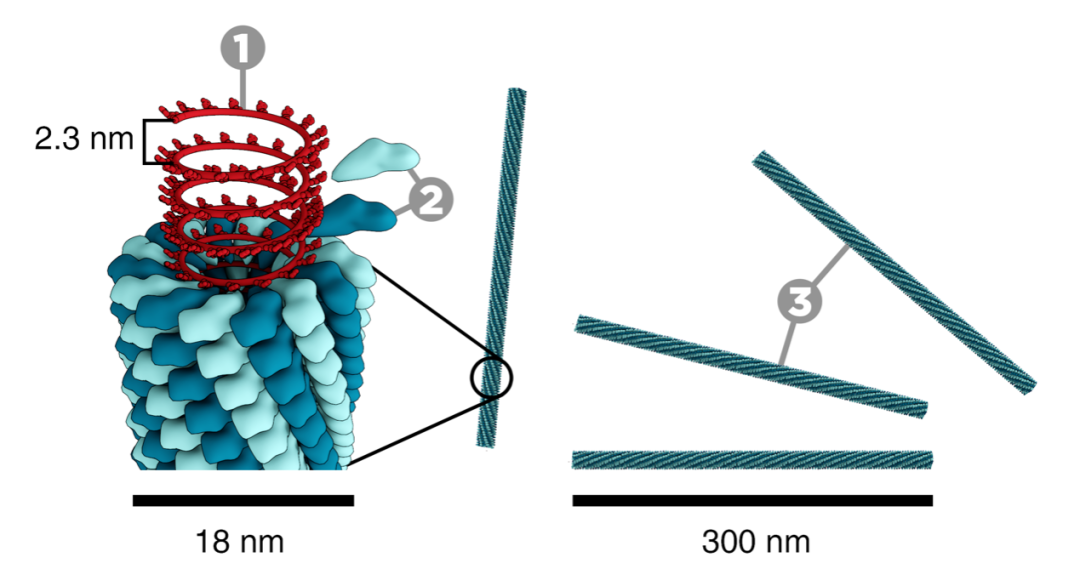

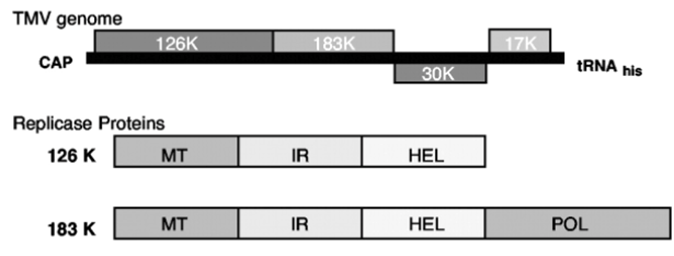

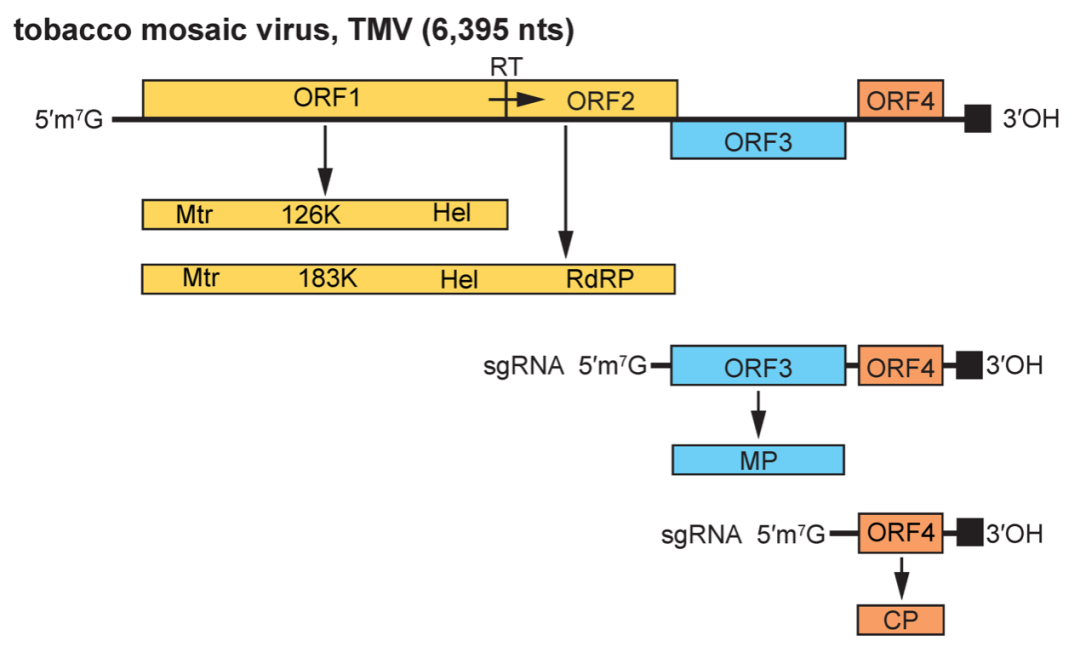

烟草花叶病毒(TMV)是一种单链RNA病毒(图7),是烟草花叶病等植物疾病的病原体,属于Tobamovirus群。TMV病毒粒体为直杆状,长约300纳米、直径约为15纳米,有一条长约6400碱基的单链正义RNA(+ssRNA)基因组。TMV的基因组RNA这的3’末端具有tRNA样结构,5’末端具有甲基化核苷酸帽。

图7. 烟草花叶病毒结构示意图。烟草花叶病毒是一种杆状病毒③,一般长300nm,直径18nm,由外部的衣壳②和内部单链RNA①组成。 来源| Thomas Splettstoesser ()

TMV基因组编码4个开放阅读框(open reading frames,ORF),其中的两个ORF由于核糖体通读导致只产生一个蛋白质分子,这4个基因分别编码复制酶(含有甲基转移酶[MT]和RNA解旋酶[Hel]结构域)、RNA依赖的RNA聚合酶、病毒的运动蛋白(movement protein,MP)和衣壳蛋白(capsid protein ,CP)。核酸被2130个蛋白质亚基组成的衣壳所包裹,衣壳是由衣壳蛋白自组装成形成的棒状螺旋结构,构成了烟草花叶病毒的棒状外观。

图8. 烟草花叶病毒(TMV)基因组结构图

烟草花叶病毒(TMV)专门感染植物,主要感染经济作物烟草,造成巨大的经济损失。烟草花叶病的防治也是以烟株为主要对象,加强烟株保健栽培,切断传播途径,突出抗性诱导并采取化学药剂辅助。

但实际上,TMV的寄主范围极为广泛,现已知对单子叶植物22科中的198种植物具有侵染性。TMV有不同株系,我国主要有普通株系、番茄株系、黄斑株系和珠斑等4个株系,致病力不同,引发的症状不同;与其他病毒复合侵染所造成的症状也具有多样性。

图11 烟草花叶病毒除了感染烟草之外,还可以感染茄科花卉、蔬菜,以及近两百种植物。来源| ;

TMV主要通过汁液传播,当叶片轻微摩擦造成微伤口时,侵入叶片细胞,在薄壁细胞内繁殖,后进入维管束组织传染整株。同时,烟田中的蝗虫、烟青虫等咀嚼式口器的昆虫也可传播TMV。

TMV是一种极其稳定的病毒,有极强的致病力和环境抗性,在干烟叶中能存活长达52年,稀释100万倍后仍具有侵染活性,在干燥的叶子上,它可以持续30分钟承受高达50℃的温度。因此,在温室干活儿的种植工人,如果平时吸烟的话,就有可能对温室植物造成威胁。不过,话说回来,也正是因为TMV的稳定性如此之好,人们才能够发现它。

四

丰碑献礼

烟草花叶病毒(TMV)作为首个被人类发现的病毒,在病毒学研究史上具有开创性的意义。与其他微生物学研究类似,研究TMV病毒的过程中,科学家也获得了一些对生命科学发展极其重要的结论。在研究“遗传物质的本质究竟是什么”的过程中,TMV告诉我们,RNA也可以做遗传物质。

1936年,英国洛桑农业实验站植物病理部门的Frederick Bawden和剑桥大学病理系的Norman Pirie合作,对用沉淀方法精制出的烟草花叶病毒结晶进行检测,发现结晶中的含氮量为16.7%、含磷量为0.5%、含糖量为2.5%。他们深入研究后指出:烟草花叶病毒大约是由95%的蛋白质和5%的RNA组成的核酸蛋白质复合体。

Bawden和Pirie虽然证明了烟草花叶病毒中含有RNA,但是他们并没有发现RNA作为基因组携带着重要的遗传信息。Bawden的弟子B. D. Harrison曾在文章中谈到,Bawden和Pirie当时曾尝试研究RNA是否具有传染性,但可能是由于两人的实验室相距有50英里,等Pirie把分离出的RNA运送给Bawden时,RNA已经失活,所以Bawden和Pirie未能发现RNA的传染性,错失了RNA作为遗传物质这一重大发现(敬告各位领导,请给科研人员创造工作和生活的各种便利)。

“TMV是一种蛋白质,而RNA要么是污染物,要么起了结构性作用”,这是当时科学家的推断。众所周知,病毒可能包含DNA(例如痘病毒、腺病毒等)或RNA(例如流行性感冒病毒、冠状病毒等)。但多年来,人们一直认为基因组仅由DNA组成(1944年肺炎球菌的转化实验、1952年T2噬菌体实验)。烟草花叶病毒中只有RNA?显然“出大事了”。

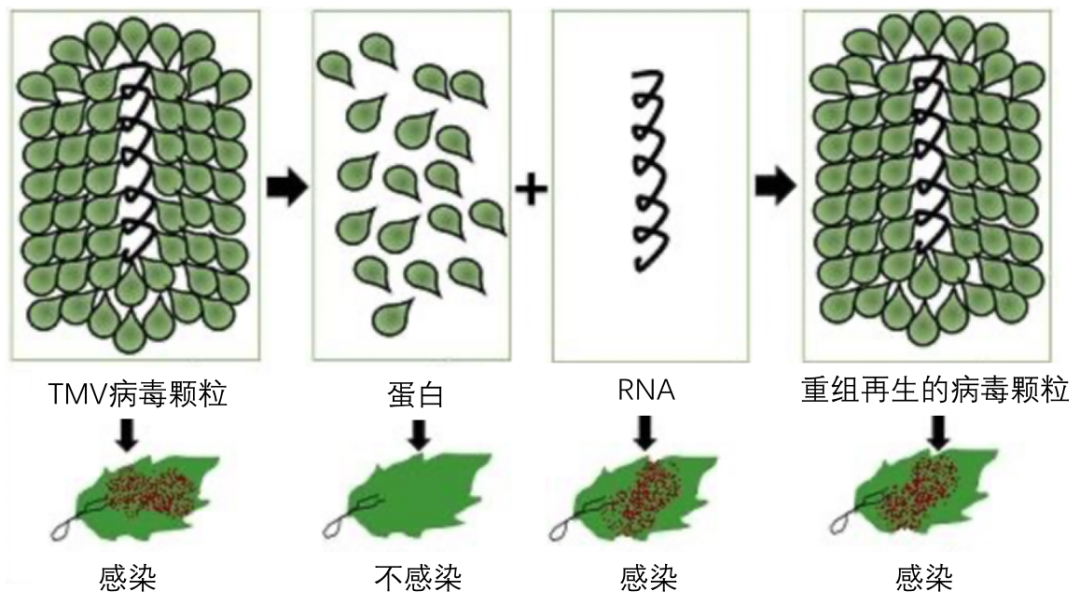

最终,20年后,德国科学家Alfred Gierer和Gerhard Schramm于1956年发现了RNA具有感染能力。他们将TMV放在水和苯酚中震荡,使RNA与蛋白质分离后,再用提纯过的RNA去给烟草接种,结果烟草叶子上出现了典型的花叶病斑。而当用核糖核酸酶对RNA进行处理,令RNA分解,再给烟草接种,烟草叶子上并不会出现病斑。经过一系列实验验证之后,Gierer和Schramm指出,烟草花叶病毒的RNA成分在接种后的烟草叶片中能够合成出新的烟草花叶病毒,因此,RNA是一种遗传物质!第二年,德国生化学家Heinz Fraenkel-Conrat和他的妻子Beatrice Singer通过病毒重建实验进一步证实了Gierer和Schramm的上述结论(图9)。

图9. TMV病毒RNA可以产生新的病毒颗粒,而病毒蛋白不能。重组后的病毒颗粒再次感染后产生的新病毒颗粒的种类取决于重组病毒中的核酸种类。来源|

五

弗变则悖

《吕氏春秋·览·慎大览》有云:“治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。”治理国家没有一定的法制就会大乱,死守故法不知变革也会大乱。科学研究也是这样一个不断变动的过程:要建立观点去揭示真理,但更强调修正甚至推翻陈旧或错误的观点。

科赫法则在早期病原学研究中具有不可磨灭的指导作用,但也成为某些人的“精神枷锁”。“Koch's Postulates”并不是law或rule,而是四条“假设”,是判定微生物之为病原体所需要满足的条件。实际上,许多病原体的特征并不完全符合科赫法则所要求的条件。例如,霍乱弧菌也存在于健康人体内,这违反了原始科赫法则的第一条;HIV不能在体外独立培养(需要在活细胞内才能复制),这不满足科赫法则的第二条。直到20世纪80年代,科赫法则的“原教旨派 ”还在用最陈旧的科赫法则版本来质疑HIV的存在,质疑幽门螺杆菌与胃溃疡之间的关系。但这不能怪科赫,因为他本人后来发现了感染霍乱或伤寒的无症状携带者,从而修正了第一条法则中“健康个体中不存在该种微生物”的严格要求。

随着科学技术不断发展,以DNA结构发现为标志的现代生物技术使病原学研究的面貌发生了巨大的变化。美国微生物学家Stanley Falkow围绕“毒力因子”致病的分子证据,提出了“分子科赫假设”(Molecular Koch’s postulates)。1996 年,David Fredricks 和 David Relman又建立了包含七条内容的微生物与疾病因果关系的分子指南。这些理论的核心是发现与致病有关的病原体的分子证据。在本次新冠疫情中,“不明原因肺炎”出现不到两周,科学家就发现其病原体为新型冠状病毒SARS-CoV-2,就是成功的“以病毒基因组序列为关键证据”的病原学研究实践。

参考资料

1. 刘珊珊. 我国部分烟区烟草病毒病的病原分析[A]. 中国植物病理学会.中国植物病理学会2017年学术年会论文集[C].中国植物病理学会:中国植物病理学会,2017:1.

2. Tobacco mosaic virus | plant virus | Britannica .

3. 付一峰.烟草花叶病毒病的研究进展[J].北京农业,2015(12):115-117.

4. 冯昌全.烟草花叶病毒(TMV)的重建实验.生物学通报,1990:1

5. 李四光,吴向军,陈弟军,何荣,丁伟.烟草普通花叶病毒病防治措施[J].植物医生,2015,28(05):44-45.

6. 王永崇.作物病虫害分类介绍及其防治图谱——烟草普通花叶病毒病及其防治图谱[J].农药市场信息,2018(23):58.

7. 翟玉俊,刘红海,李星亮,黄伟,尼奇峰.烟草病毒检测技术研究进展[J].农产品加工(学刊),2009(04):83-88.

8. 杨芳. 几种病毒抑制剂防治烟草花叶病毒病的田间药效评价[A]. 中国植物保护学会.绿色植保与乡村振兴——中国植物保护学会2018年学术年会论文集[C].中国植物保护学会:中国植物保护学会,2018:3.

9. 吴峰,吕琦,袁航,谭仲夏,秦西云,夏振远,莫笑晗,马岚.烟草花叶病毒快速检测方法的建立及应用[J].云南大学学报(自然科学版),2012,34(S1):110-115+121.

10. Mayer A (1886). "Über die Mosaikkrankheit des Tabaks". Die Landwirtschaftliche Versuchs-stationen (in German). 32: 451–467. Translated into English in Johnson, J., Ed. (1942) Phytopathological classics (St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society) No. 7, pp. 11–24.

11. Zaitlin M (1998). "The Discovery of the Causal Agent of the Tobacco Mosaic Disease" ( r/apsnetfeatures/Documents/1998/ZaitlinDiscoveryCausalAg entTobaccoMosaicVirus.pdf) (PDF). In Kung SD, Yang SF (eds.). Discoveries in Plant Biology. Hong Kong: World Publishing Co. pp. 105–110. ISBN 978-981-02-1313-8.

12. Iwanowski D (1892). "Über die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze". Bulletin Scientifique Publié Par l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg / Nouvelle Serie III (in German and Russian). 35: 67–70. Translated into English in Johnson, J., Ed. (1942) Phytopathological classics (St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society) No. 7, pp. 27–30.

13. Iwanowski D (1903). "Über die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze". Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz (in German). 13 (1): 1–41. JSTOR 43221892 (h ).

14. Beijerinck MW (1898). "Über ein Contagium vivum fluidum als Ursache der Fleckenkrankheit der Tabaksblätter" (http ) (PDF). Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Te Amsterdam (in German). 65: 1–22. Translated into English in Johnson, J., Ed. (1942) Phytopathological classics. (St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society) No. 7, pp. 33–52 (St. Paul, Minnesota)

15. "Wendell M. Stanley – Biographical" (). .

16. "The Nobel Prize in Chemistry 1946" (https://www.nobelpriz ). . Retrieved 2019-12-03.

17. Kay LE (September 1986). "W. M. Stanley's crystallization of the tobacco mosaic virus, 1930–1940". Isis; an International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences. 77 (288): 450–72. doi:10.1086/354205 (). JSTOR 231608 (https://www.jst ). PMID 3533840 (https://pubmed.ncbi. ).

18. Kausche GA, Pfankuch E, Ruska H (May 1939). "Die Sichtbarmachung von pflanzlichem Virus im Übermikroskop". Naturwissenschaften. 27 (18): 292–9. Bibcode:1939NW.....27..292K ( abs/1939NW.....27..292K). doi:10.1007/BF01493353 (). S2CID 206795712 (http :206795712).

19. Maddox B (2002). Rosalind Franklin, the Dark Lady of DNA (). Harper Collins. ISBN 978-0-06-018407-0.

20. Zaitlin M (1984). Brunt AA, Crabtree K, Dallwitz MJ, Gibbs AJ, Watson L, Zurcher EJ (eds.). "Tobacco mosaic tobamovirus" ( 2/http://). Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from the VIDE Database. Archived from the original (http://www.agls.uidah ) on 2009-10-01.

21. Stryer L (1988). Biochemistry ( chemistry3rdedi00stry). San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 978-0-7167-1843-7. 13. Klug A (March 1999). "The tobacco mosaic virus particle: structure and assembly" ( articles/PMC1692534). Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. 354 (1383): 531–5. doi:10.1098/rstb.1999.0404 (). PMC 1692534 (https://www.ncb ). PMID 10212932 (ht ).

22. PDB: 1VTM (); Namba K, Stubbs G (March 1986). "Structure of tobacco mosaic virus at 3.6 A resolution: implications for assembly". Science. 231 (4744): 1401–6. doi:10.1126/science.3952490 (https://do ). PMID 3952490 ().

23. Goelet P, Lomonossoff GP, Butler PJ, Akam ME, Gait MJ, Karn J (October 1982). "Nucleotide sequence of tobacco mosaic virus RNA" ( es/PMC347001). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 79 (19): 5818–22. Bibcode:1982PNAS...79.5818G (https://ui.adsabs.harvard.ed u/abs/1982PNAS...79.5818G). doi:10.1073/pnas.79.19.5818 (h ). PMC 347001 (htt ). PMID 6964389 ().

24. "Sequence: V01408.1" (). European Nucleotide Archive. EMBL- EBI. Retrieved 28 March 2020. "International central site for archiving nucleic acid sequence. The reference standard in international science."

25. Expasy Viralzone Tobamovirus ()

26. Gergerich RC, Dolja VV (2006). "Introduction to Plant Viruses, the Invisible Foe". The Plant Health Instructor. doi:10.1094/PHI-I-2006-0414-01 ( FPHI-I-2006-0414-01).

27. Agrios G (2005). Plant Pathology (5th ed.). Burlington, MA: Elsevier Academic Press. p. 320. ISBN 978-0-12-044565-3.

28.

本文受科普中国·星空计划项目扶持出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号