余瑞璜,一位在中国近现代科学史上留下深刻印记的物理学家。他的人生轨迹不仅与个人学术追求紧密相连,更与时代的洪流交织。在民族危亡的关键时刻,他毅然回国。从英伦顶尖学府到抗战后方的科学重镇,再到东北黑土地上的科教耕耘,他经历了怎样的抉择与挑战?在艰苦环境中,他又做出了对学界产生重要影响的工作?让我们一同走进余瑞璜的人生历程,探寻他的经历、成就以及其背后所蕴含的意义。

撰文 | 史晓雷

楔子

1937年7月,卢沟桥事变爆发,中华民族到了历史存亡关头。随着日军全面侵华战争的推进,华北已经安放不下平静的书桌。

就在这年的年底,一位远在英国曼彻斯特大学物理系留学的中国学子,即将迎来他人生的一个重大抉择。他刚刚获得物理学博士学位,导师是赫赫有名的物理学家小布拉格(Lawrence Bragg)。这位小布拉格与其父老布拉格(Henry Bragg)创造了近代物理学史的一个奇迹,他们因在确定物质晶体结构方面的开创性研究而被授予1915年的诺贝尔物理学奖,不但是诺贝尔奖三大科学奖历史上第一对父子得主,而且小布拉格获奖时仅有25岁——迄今仍是最年轻的科学奖得主。而当时在小布拉格手下获得学位的这位中国学子叫余瑞璜,当时31岁。他在两年前——1935年,考取了中英庚款留学生,同批24位录取者中还有后来成为著名高能物理学家的张文裕、著名数学家柯召、著名学者钱锺书等。就在余瑞璜拿到博士学位不久,一封从中国昆明的来信使他陷入了沉思。

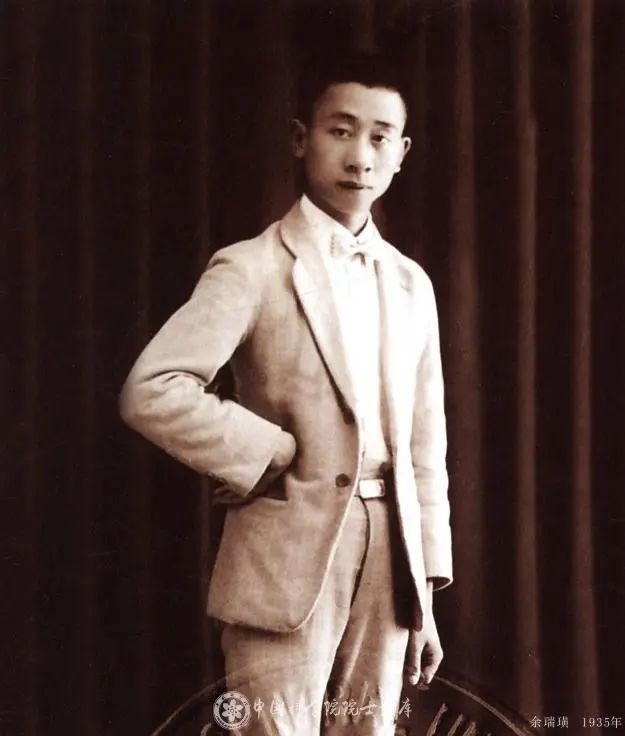

图1 余瑞璜(1935年)

抉择

从昆明给余瑞璜致信的是吴有训,他是中国现代物理学的四位元老之一(另三位分别是胡刚复、叶企孙、饶毓泰),当时他担任西南联合大学理学院院长。西南联大由华北地区的清华大学、北京大学、南开大学为保存教育的种子,战时临时组建而成:先是于1937年11月在长沙合组为国立长沙临时大学,后因长沙告急,随辗转于1938年春在昆明组建了国立西南联合大学。由罗庸作词的校歌,开头一句“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别”,写的正是当年颠沛流离南迁的情景。吴有训在给余瑞璜的信中提到,希望他不要急于回国,而应该继续留在英国一段时间进行X射线金相学的研究,学成之后采购一批必要的实验设备,然后回到西南联大,创建清华金属研究所。同时,余瑞璜也收到了吴有训汇去的5000美元,作为将来采购设备之资费用。

在攻读博士学位期间,余瑞璜深受小布拉格的赏识。毕业之后,小布拉格建议余瑞璜到老布拉格领导的英国皇家研究所(Royal Institution,也译作皇家研究院)工作,那时老布拉格担任皇家研究所戴维-法拉第实验室的主任。前行的道路,一条是到皇家研究所,另一条是转学X射线金相学、然后回国,面临人生的重大抉择,余瑞璜后来回忆道:

“到皇家研究所工作,当然对我的前途十分有利,当时我的妻子女儿均在我身边,我无任何后顾之忧;反之,带领全家回国,日本帝国主义在南京大屠杀,并正进攻武汉,不仅前途茫茫,而且全家人均有生命危险。经过再三考虑之后,我深深感到作为中华民族的儿女,理应奔赴国难,不能再踌躇。因此我断然放弃了去皇家研究所的机会,而到北威尔士大学Owen教授的实验室进行X-光金相学的研究,为回国工作做准备。”

1938年10月,武汉陷落。当余瑞璜从报纸上得到消息后,他站在海滨沙滩上,遥望东方的明月,痛哭不止,他为祖国的前途和命运充满了忧虑和悲伤。

恩师吴有训

吴有训的一封信改变了余瑞璜的命运,那么吴有训为何给余瑞璜去信,他们又有什么关系呢?原来,吴有训是余瑞璜在东南大学就学时的老师,而且还是他的一位恩师。这事就得倒回来从余瑞璜早年的求学经历说起了。

吴有训与余瑞璜都是近代江西历史上的科学名人。吴有训生于1897年,是江西高安人;余瑞璜生于1906年,是江西宜黄人。高安到宜黄并不远,大约100公里,但两人早些时候并无交集,他们是在南京的中央大学时因师生关系结识的。

1924年,余瑞璜从江西省立第三师范学校(现抚州市第一中学)考入国立东南大学物理系。1926年,吴有训从美国芝加哥大学留学回国,并于1927年受聘为第四中山大学(东南大学等校已被并入该校,后改名为中央大学)物理系副教授,兼系主任。这样吴有训就成了余瑞璜的物理教师,教授他电磁学、分子运动论等,还指导他如何选择选修课。

1928年,清华大学物理系主任叶企孙到中央大学物理系讲学,题目是“光与物质”。余瑞璜作为四年级的学生聆听了这场讲座,当他听到叶企孙讲电子不但是粒子,而且具有光的属性后,非常兴奋。他觉得清华大学物理系应该是自己未来工作的理想之所,因此在毕业前夕给刚刚调任清华大学物理系的吴有训写了一封信,表达了自己的心愿。吴有训非常欢迎余瑞璜到清华去,由于当时叶企孙是清华大学物理系主任,便很快征求了他的意见,叶企孙当即同意。这样,1928年底余瑞璜到了清华大学物理系担任吴有训的助教,开启了他的科研生涯。

吴有训的言传身教,深深影响了余瑞璜。他后来回忆说:

“当我第一次到他的X光实验室时,看到他身穿竹布做的工作服,正在刨平木板条,用它们在实验室的一角做栅栏,把X光管用的高压变压器和人隔开。他又自己绕一个绝缘的低压变压器来输送X光管灯丝的电流。他经常对我说,作一个物理学家不仅要动脑,而且要用手,他自己确实也是这样做的。到现在55年过去了,这位著名教授自己做木工和电工的情景,至今还栩栩如生地刻印在我的脑海。”

在吴有训的指导下,余瑞璜很快崭露头角。

崭露头角

1908年,英国曼彻斯特大学的卢瑟福(Ernest Rutherford)正在筹划著名的α粒子散射实验,德国物理学家盖革(Hans Wilhelm Geiger)担任他的助手。盖革发明了能记录单个α粒子的计数器,即盖革计数器。这种仪器解决了测量一个α粒子所产生的电离电流问题,并设法使微弱的电离电流增强到可以被记录下来。1928年,盖革与米勒(Walther Müller)改进了这种仪器,使其成为可以检测所有电离辐射的一种仪器。1930年,吴有训得到盖革计数器改进的消息后,便让余瑞璜制作一台盖革计数器。

很快余瑞璜制作完成了我国第一台盖革计数器,但在最初的检测过程中出现了问题。当时他打算通过测量宇宙线的强度来检验计数器的准确性与可靠度。可惜当时并未掌握宇宙线阵雨簇射分布的情况,余瑞璜认为宇宙线的强度是一个恒定值。结果发现,计数器检测次数的时间分布很不均匀,有时一分钟30多次,有时一分钟仅有几次。他百思不得其解,只是认为是自己制作的仪器问题,因此他反复对仪器进行修改,大约折腾了两三个月,结果以失败告终,检测到的宇宙线强度依旧不均匀。突然有一天,他茅塞顿开,想到会不会是宇宙线的强度本身就是不均匀的呢。于是他改变了检测方法,把镭置于铅盒中,然后上面盖几块铅块。通过检测同样数量铅片覆盖的镭的放射性,盖革计数器显示均匀。这就说明了他制作的计数器无误,从而也证明了宇宙射线的强度是不均匀的。

对这次制作盖革计数器的经历,余瑞璜触动很大,后来他专门写了一篇文章《主观主义的教训》,认为自己当初犯了主观主义的错误,先入为主地认定了宇宙线的恒定特性。这其实反映了余瑞璜严于律己、勇于反思、实事求是的科学态度。

1932年,余瑞璜在《清华科学报告》发表了他科研生涯的第一篇论文《关于氩的X射线的吸收与散射》。全文为英文,尽管只有三页,却简洁地呈现了他对氩的X射线吸收和散射的计算与实验结果,在文末他还不忘对吴有训的建议与鼓励表示感谢。三年后,美国物理学家、1927年诺贝尔物理学奖得主康普顿(Arthur Holly Compton)在与艾利森(Samuel King Allison)合著的《X射线的理论与实验》一书中引用了余瑞璜的这篇论文,略有遗憾的是,书中把余瑞璜名字的英文拼法S.H.Yu误拼成了S.A.Yu。

建功大普吉

现在该回头说余瑞璜接到吴有训信后的故事了。余瑞璜决议改学X射线金相学,然后购买仪器回国创办清华金属研究所。他在1938年初先去了北威尔士大学,然后5月到了英国伯明翰大学学习冶金与金相学。为了尽早返回祖国,余瑞璜把在伯明翰大学的时间一度压缩,期间他还要往返伦敦购买创办金属所需要的设备。1938年11月,余瑞璜带着妻子和两个女儿启程回国,一路备尝艰辛,最后经过泰国、缅甸进入云南,于1939年1月抵达昆明。

余瑞璜全家抵达昆明后,吴有训帮助他们把家安置在了昆明西北郊外的梨烟村。所谓的家,不过是三间草房,隔壁便是村民的牛栏。余瑞璜顾不上太多,马上投入了清华大学金属研究所的工作,接下来这几年,他不但在学术研究上取得了重要突破,同时为我国的抗战事业贡献了他最大的心力。

关于清华大学金属研究所的筹建,实际上早在筹备长沙临时大学校舍时,便被提上日程,学校决定金属研究所与资源委员会冶金室分工合作:冶金室侧重方法或制造冶金学,金属所侧重物理冶金学。后因战事,筹建一度搁浅。迁往昆明之后,在1938年夏成立了清华大学金属研究所(该所是清华大学服务于抗战的五个特种研究所之一,独立于西南联合大学),成立之初所长是吴有训,成员仅有孙珍宝、黄培云。1939年余瑞璜回国后,任金属所副教授,主持用X射线研究金属及合金的工作;1940年王遵明从麻省理工学院留学回国,主持冶金学方面的研究工作。金属研究所设在大普吉(原名大普集,亦为昆明郊外小镇),距离梨烟村有五六里。

大普吉,完全可以作为我国近代史上保存科学火种的一个圣地,值得永远铭记。不过,现实令人遗憾,如今很少人知道这个名字了。当时大普吉集中了清华大学三个特种研究所:金属研究所、农业研究所、无线电研究所。此外,那里还有校医室与图书馆,因为较偏僻,联大贵重的科学仪器也集中在那里,一时成了抗战时期大后方的科学重镇,而余瑞璜在那里起到了重要作用。当时在农业研究所主持植物生理组的汤佩松回忆说:

“在大普集(吉)期间的一项重要活动是三个研究所的人员之间在业务上的交流和合作。在我们搬到大普集新址后不久,由金属研究所的余瑞璜发起组织在这三个研究所工作的部分朋友,加上家在附近梨园(烟)村在西南联大教课的一些朋友,每月定期(星期天)在大普集与梨园村之间的一家茶馆会晤,由每人轮流作自己的工作报告或专题讨论,学术空气十分浓厚。集会是在无拘无束的形式下进行的,既无正式组织形式,也无正式负责人,只是在每次会后推举出下次集会的召集和主持人。参加者据我记忆的有:吴有训、任之恭、余瑞璜(发起人)、范绪筠、孟昭英、赵忠尧、黄子卿、华罗庚、王竹溪、赵九章、殷宏章、娄成后和我。还有几位是从城里来的,不太熟悉,现已记不清了。似乎有张文裕和另一位出色的天文学家戴文赛(福建人,解放后为南京大学天文系教授),一共十五人左右。人数虽少,抱负颇大。余瑞璜(在那不久前从英国留学回国)在首次集会上称:‘英国皇家学会(The Royal Society, London)就是由少数几位热心的科学家以友谊集会学术交流方式开始的。’当然我们这个学术交流会的目的和抱负也就不言而喻了。”

图2 1944年余瑞璜(前排左二)与汤佩松(前排左四)在大普吉,两者中间是李约瑟夫人李大斐,李约瑟拍摄。

余瑞璜的子女回忆当时父亲每天从梨烟村步行到大普吉的生活,那时连崎岖的小路都没有,只能沿着田埂走。

“父亲每天日出起床,吃了早饭就提上他自己用罐头筒绑上一根铁丝做成的饭盒,步行去大普及(吉)。直到太阳下山,才见父亲慢慢悠悠地走了回来,七年如一日。”

1942年,是余瑞璜科学生涯的“丰收期”,他在英国的《自然》杂志发表4篇论文(其中一篇与助手赫崇本合作)。特别是其中的两篇,《晶体分析X射线数据的新综合法》与《从相对衍射线强度测定绝对强度》,被余瑞璜认为是自己的成名之作。这两篇论文对国内外晶体结构分析领域产生了重要影响。第二篇论文的审稿人、当时在英国卡文迪许实验室工作的威尔逊(Arthur Wilson)深受余瑞璜这篇论文的启发,以同样的题目在同一期《自然》上刊发了论文,附在了余瑞璜论文之后,这在科学界是非常罕见的。1978年6月5日,当时已经是英国皇家学会会员、伯明翰大学晶体学教授的威尔逊致信余瑞璜说:

“1942年在《自然》杂志发表的我的文章应称为我们的文章,这是我最著名的文章,它被人引用的次数几乎等于我的其他文章被引用次数的总和。”

同年6月27日另有一封海外来函寄给余瑞璜,寄信者是英国皇家学会会员、曼彻斯特大学利普森(Henry Lipson),信中说道:

“你是否知道,战争期间你在《自然》杂志上发表的快报,开辟了X光强度统计学的整个科学领域。”

因此可以毫不夸张地说,余瑞璜是X射线强度统计学的奠基人。那么他是如何想到这一方法的呢?余瑞璜回忆说:

“1939年回国途经地中海,我在甲板上凭栏思索,老方法效率太低,似乎可以用更有效的收敛级数替代傅里叶级数对光强度进行统计综合,以便提高分辨率和提供晶体中原子坐标之更多不用信息,并为复杂结构分析提供方便的想法。”

前述1942年的两篇文章便是这一想法的结果,紧接着1943年余瑞璜与郝崇本合作在中央研究院的《科学记录》上发表论文《用X射线数据的新综合法确定晶体结构——对黄铁矿的应用》验证了这一理论。

抗战期间,余瑞璜的工作还对国内学界产生了影响。著名物理学家吴大猷回忆西南联大时期的实验工作时说:

“我试着用北平带出来的光谱仪的棱镜等部分,放在木架制的临时性柱形(三棱镜)光谱仪,做Ni(NO3)2 ·6H2O晶体的Raman光谱(为的是稍早在英国余瑞璜从X射线研究的结果,引起我想出的一个问题)。”

此外汤佩松还回忆说,他带领农业研究所的沈淑敏与余瑞璜、郝崇本合作,用X射线衍射的方法完成了一篇关于家蚕吐丝过程中晶体结构动态的论文。

献身黑土地

抗战胜利后,余瑞璜一家终于回到了北京,回到了熟悉的清华园。1948年秋,余瑞璜接受美国国务院富布赖特美中交换教授讲座的邀请,准备前往美国麻省理工讲学与研究。在前往波士顿途中,他在加州理工学院进行了短期访学,正值那时渡江战役开始了,余瑞璜毅然改变了行程,回到了祖国。1950年朝鲜战争爆发后,为了挽救负伤的战士,余瑞璜设计制作了我国第一个永久性医用真空X光管。

1952年,全国大范围的院系调整开始了,中央决定在东北长春创建一所综合性大学——东北人民大学(吉林大学前身)。余瑞璜带领家人,义无反顾地到了东北,担任物理系主任,创建了我国第一个金属物理专业。余瑞璜招揽人才、订阅学术期刊、购置科学仪器、开展学术讨论,忙得不亦乐乎。一时间,东北人民大学物理系群星闪耀,除余瑞璜外,还有我国高能物理的开拓者之一霍秉权,我国合金相图研究工作的奠基人之一郑建宣,我国核物理的开拓者之一朱光亚,著名理论物理学家吴式枢等。寥寥数年经营,物理系已经蜚声海内,同时为全国特别是东北钢铁工业基地的生产和科研培养了大量骨干人才。

图3 余瑞璜在工作(东北人民大学期间)

在反右运动和文化大革命期间,余瑞璜受到严重冲击和迫害、受尽磨难。1978年,余瑞璜在《科学通报》发表了《固体与分子经验电子理论》,他用三个假设和一个方法解决了固体物理中的许多重要问题。他认为这一理论是他一生最满意的科研工作。

1997年5月19日,余瑞璜走完了他91年的人生岁月。

尾声

在一次采访中,记者问余瑞璜成功的秘诀是什么?他回答说:Thinking, thinking, and thinking; Doing, doing and doing。我把它翻译为:思考,思考,再思考;行动,行动,再行动。有一次,他在一枚首日封上题词:失败使人高尚,困难使人坚强,满怀希望前进,比达到还要好。这两句话是他的人生的信念与格言,也是他光辉一生的真实写照。

参考文献

[1]周航,《结晶:余瑞璜传》,吉林教育出版社,2000年

[2]《余瑞璜科学论文选集》,吉林大学出版社,1996年

[3]周航,《五十年沧桑话今昔——访著名物理学家余瑞璜教授》,《物理实验》1982

年第4期

[4]芜茗,《学部委员余瑞璜教授答本刊记者问》,《现代物理知识》1992年第4期

[5]何思维、尹晓冬,《纪念X射线衍射发现100周年暨缅怀晶体学家余瑞璜先生》,《现代物理知识》2014年第5期

[6]黄培云口述、郑艳访问整理,《黄培云口述自传》,湖南教育出版社,2011年

[7]汤佩松,《为迎朝霞顾夕阳——一个生理学科学家的回忆录》,科学出版社,1988年

[8]余瑞璜,《我的老师吴有训先生》,选自《吴有训百年诞辰纪念文集》,中国科学技术出版社,1997年

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号