我们需要操作性定义。

撰文 | 顾凡及

2019年年底,卡尔·施拉根霍夫博士(Karl Schlagenhauf)与我合作出版了一套三卷本《脑与人工智能》系列套书[1-3]。我们两位作者成长于完全不同的文化,且素未谋面:卡尔是一名对脑感兴趣的德国信息技术工程师和企业家,而我是一名对人工智能(AI)怀有兴趣(虽然是名外行)的中国大学的脑科学教授和科普作家。2013年初,一位共同的朋友,神经科学家汉斯·布劳恩(Hans Braun)教授介绍我们相识,此后我们就一直不断通信,讨论脑研究和AI方面的一些开放问题、现状评估和发展趋势,讨论怎样看待两者的关系以及媒体有关这些领域的“吸睛”报道,直至讨论科学方法论和相关的科学组织。这套书就是我们的重要通信记录集合,即使不说是绝无仅有的话,也还是很独特的。

《脑与人工智能》系列,上海教育出版社2019年

我们这样极其不同的两个人得以维持并不断加深友谊,源于对脑科学和信息科学交叉领域的共同兴趣。并且,我们都喜欢理性思考的方法,而且总是渴望追究事物的原因和理由,而不是随大流或囿于学究式的思维。由于经历的不同,我们的观点也有明显差异,这时我们会发扬科学争论的古老传统来寻求解决。在某些问题上,我们达成了共识,而在另一些问题上仍然存在分歧,甚至还有某些问题根本就找不到答案。一些新进展支持了我们两人或者其中一人的看法,并鼓励我们进一步讨论。一些进展甚至超出了我们最好的期望,或者提示我们或其中一人的观点错了,因此我们不得不重新考虑,并从错误中吸取教训。所有这些都激发了我们的热情,重新聚焦要讨论的问题,并不断开启新的争论。这些争论并非是要压倒对方以显示自己的高明,而是为了探索事实的真相。

对我们来说不幸的,同时也是幸运的,是这套书的出版时机——2019年底。在接下来的三年多时光中,人类遇到了两件大事——横扫世界的新冠大流行和ChatGPT横空出世——这都是我们当初交谈时未能预见到的。这些事无疑分散了读者对我们书的注意,同时也是对我们书中主要思想的严苛考验。在此期间,在脑研究和信息技术的交叉领域中也发生了一些引起轰动的事件——虽然不能和上述两件大事相提并论——如马斯克的神经联结(Neuralink)脑机接口和霍金斯(Jeff Hawkings)的“千脑智能”理论。而引发我们讨论的欧盟人脑计划也即将到期,是非功过都到了将要盖棺论定的时候。

令我们感到宽慰的是,虽然我们像绝大多数人一样,未能预见到新冠大流行和ChatGPT这样的具体事件,但是回顾当初书中对脑研究和AI中存在的开放问题、现状评估和发展趋势的总体看法并没有重大失误。2023年5月21日,我们这套书被授予“2022年上海科普教育创新奖成果奖(图书类)”一等奖,可以看作为社会公众和专家对我们这些观点某种程度的肯定。

在这样的特殊时刻,翻出2018年年中三本书刚刚脱稿时我自己记下的“几个开放问题”和“几点预期”,看看当时的这些认识是否经得起这五年里惊涛骇浪的考验,还是很有意思的。当然,这并非说我们的看法就一定都对,我们写那套书的目的并非是给读者什么定论,而只是提出问题,摆出自己的观点和论据,重要的是希望引导读者加入我们的思考和讨论。即使完稿已是五年前的事,今天再重新审视这些问题并仔细思考,依旧不算过时。

下面列出的内容不管是对是错,都是当时的原话。

几个开放问题

1. 脑究竟是一种信息处理系统还是一种提取意义的机器?

2. 脑的功能基元是什么?(离子通道?突触?神经元?功能柱?…)

3. 对非陈述性记忆所得的研究结果可以都推广到陈述性记忆吗?

4. 脑中的计算是什么意思?神经元能进行图灵意义下的计算吗?

5. 智能是什么?智能与技能,智能与学习能力的关系究竟是什么?

6. 意识和意识的内容是一回事,还是两回事?

7. 查默斯的“意识困难问题”是意识研究的瓶颈还是一个伪问题?

8. 从原则上来说是否有可能做到心智上传?

9. 有没有自由意志?如何解决自由意志和决定论的矛盾?

10. 大型脑计划能解决的问题和不能解决的问题。

11. 是否有可能对全脑进行逆向工程来揭开脑的奥秘,和解决人工智能的终极问题?

12. 工程是否应该或可能复制大自然进化的一切策略?有没有脑样计算(brain-like computing)?

13. 人工智能与脑研究的确切关系是什么?

14. 仿神经芯片(neuromorphic chips)的前途如何?

15. 机器翻译能做到哪一步?

16. 有可能在可预见的未来实现强人工智能吗?如果能的话,应该不应该研发强人工智能?

17. 有没有“奇点”这一天?“奇点临近”的话可信吗?

18. 在冯诺伊曼架构下,靠增强计算机能力能实现脑的一切功能吗?

几点预期

技术将比脑科学发展得更快,但在可预期的未来,不会出现“奇点”。技术将从脑科学研究中寻求启发,但是不能拷贝脑。这是因为大自然和工程师所采用的方法有根本性的不同。因此脑研究与工程技术依然会平行发展,但是会相互借鉴。建议把Brain-inspired的中文改为“脑启发”代替“类脑”以避免误解。

“大科学,团队科学和公开科学”将在脑研究的基本数据搜集、临床数据搜集、图谱和研究工具开发方面取得显著进展,但是难望在建立脑科学的基本理论框架方面取得突破。

极少可能实现“心智上传”和通过“逆向工程”建立人脑的全脑模型。

无论对脑科学来说还是人工智能来说,当问题牵涉到心智、智能、意识等“内心问题”时,面临的共同瓶颈是“主观性”,对此应该问的问题不是“主观性是怎么产生的?”而是它产生的“充分和必要条件”是什么?在后一问题上会有稳步进展,但是难望在可预期的未来得到解决。

在极端需要节能的条件下,“仿神经芯片”(neuromorphic chip)可能取得重要应用。但是不能确定其是否能发展成新一代计算机系统。这将主要取决于有多少人愿意抛弃传统计算机,而重新学习这新一代计算机的“生态系统”。

有望在介观层次上,对许多局部神经回路的活动和机制研究上取得突破。

回顾差不多五年前写下的“开放问题”,提得并不系统,问题的大小和重要程度也参差不齐。其中一些,我已有了自己的判断(有的已写在上面的“几点预期”中了),而对另一些则依然茫无头绪。但这些问题至今依旧没有公论,“开放”如故。在今天的短文中,不可能以上每个问题逐一详细讨论,但可以看看,我们当初的主要预期是否能经得起这五年惊涛骇浪般的考验。

书中那些两人经过争论而取得共识的地方,卡尔说服我要多于我说服卡尔。最令我印象深刻的一处是卡尔的论断:“物理学家特别是工程师在本学科中的表现优于生命科学家,并且工程似乎是以指数速度发展,而神经科学和医学的发展则可能只是按线性发展。”一开始,对于我——一位脑科学研究者——来说,这话听上去确实有些刺耳。但接着卡尔就举出科技史上的大量案例,使我不得不承认这一现实。

实际上,新冠疫情和ChatPGT问世也可算是对卡尔论断的明证:一边是一种结构简单到甚至算不算生命都难说的病毒肆虐全球,带来巨大的生命损失和经济损失,让全世界最聪明的脑袋手忙脚乱,至今找不到万全之策;另一边,却有人宣称即将解开世界上最复杂的系统——人脑,可以在十年或几十年里用计算机拷贝人脑。当马斯克戴着口罩在发布会上宣称不久可以通过植入芯片使人脑和人工智能融为一体而成超人,一种巨大的讽刺感扑面而来。(我赞赏Neuralink在技术上的重大进展,但它在思想上并无创新,而把人脑和AI融合起来打造超人则纯属迷思)[4]。与医学的蹒跚形成鲜明对比的是计算机科学的一骑绝尘,在不足一个世纪里,从发明第一台占满整个房间的笨重电子计算机到ChatGPT横空出世,机器通过图灵测试已经不是天方夜谭,当我们和聊天软件对话时,如果不事先想好,刻意设置圈套,确实难以分辨对方是人还是机器。

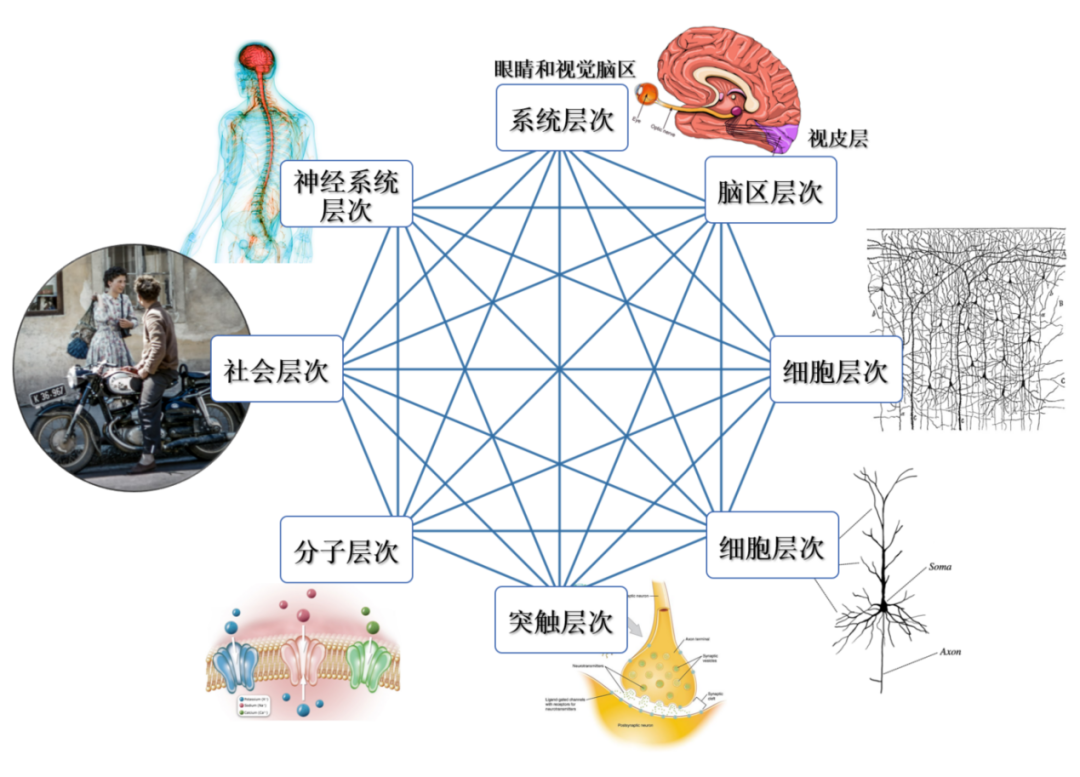

多层次的脑:脑的各个层次相互影响,形成复杂的循环因果关系。

卡尔早就提出,工程师不会从脑研究的结果中获益太多,走他们自己的路并忽略生物模型会有更好的结果。这也是我一开始难于接受的。虽然现在依然有许多人宣传人工智能的瓶颈在于不了解脑,只有拷贝脑才能取得实质性的飞跃[5,6] ,但这五年来发生的一切证明并非如此。如果说神经网络和深度学习在开始时还有点受脑启发的影子(感受野的多层次投射),那么其后ChatGPT的研发就完全是靠信息科学技术中的大模型和大数据了。

相反,走拷贝人脑的路线,无论在阐明心智机制方面,还是在应用上,迄今为止都没有什么骄人的成就。欧盟人脑计划早就抛弃了拷贝人脑的目标,继续马克拉姆拷贝路线的“蓝脑计划”除了在神经元(或许还在皮层柱)层次上取得了一些仿真脑组织的成就,并未在更高层次上实现任何认知功能[5]。霍金斯的“千脑智能”理论,不仅在神经基础上站不住脚,在实践上也依然是一纸空文[6]。已故的埃德尔曼模仿小脑所得的“仿脑机”(也就是达尔文机)虽然能在实验室中自由穿越弯曲小径,但今天真正在道路上行驶的无人汽车却完全是机器学习的产物,与小脑毫无关系(当然埃德尔曼的工作对认识小脑机制有帮助)。

当然,我们的结论——“试图在硅片上通过逆向工程建立一种生物脑并没有太大希望”——还有待今后事实的进一步考验。

五年来的事实一次又一次地证明:大型脑计划“将在脑研究的基本数据搜集、临床数据搜集、图谱和研究工具开发方面取得显著进展,但是难望在建立脑科学的基本理论框架方面取得突破。”[1]确实,欧盟人脑计划的最大成就是建立起供神经科学家共享的信息技术平台,蓝脑计划及其合作方美国艾伦脑科学研究所的主要成就是发表了鼠脑各个脑区神经元的分类图谱,许多国家的脑计划在连接组图谱上取得进展,所有这些也许能为将来的脑机制研究的突破提供基础资料,但是它们本身却并非是突破。正如陈省身教授所说,“科学上最伟大的发现都不是计划出来的”。对于开创性的研究和发现,“我们想到的是充满热情的个人和小团队,就像小型研究快艇的船长及其船员,尤其是那些年轻的学生。”[1]不过,何时和何处会涌现出这样的个人或小团队,极难预言。

当前AI研发界中有一个普遍的问题,就是混淆了脑功能中的第一人称视角(主体审视其内心活动的视角)的问题和第三人称视角(第三者从旁观察的视角)的问题。许多脑功能,特别是高级功能,尤其是心智,可以从两种不同视角来看:第一人称视角和第三人称视角。前者如果要用一个词来表达,可能叫“内心活动”;后者如果也要只用一个词来表达,可能就是“行为”。

目前,“心智”还没有一个公认的确切定义,往往用其所涵盖的内容来说明。例如,维基百科的心智(Mind)条目中就是这样描述的:“心智是一组认知能力的总称,其中包括意识、想象、感知、思考、判断、语言和记忆,这些认知能力来自脑(有时包括中枢神经系统)。它通常被定义为一个实体的思想和意识的能力。它拥有想象力、识别力和欣赏力,负责处理感受和情绪,从而产生态度和行动。”[7]

第一人称视角的内心活动是主观的、私密的,只有主体自己才能体验,无法精确地分享给他人。第三人称视角的行为是广义的,包括一切可以观察和测量的活动。心智所涵盖的诸多方面同时具有这两种维度,在日常生活中人们常常对这两个方面混淆不清。有时用一个词来混指这两个方面,有时用不同的词强调不同的方面,但是也没有明确的公认的分界线,这也是令我下笔时伤脑筋的一个问题。例如,情绪(emotion)往往是一种统称,而感受(feeling)则往往指内心感受,表情(expression)则明显地只指情绪的外在表现;类似地,感觉(sensation)强调感官对刺激的反应,可以客观测量,而知觉(perception)则是对刺激的主观体验。当然,一牵涉到意识,主观性和私密性就更为突出——意识有没有可以客观测量的方面,现在恐怕还是一个见仁见智的问题。尽管人们提出“意识的神经相关集合”听上去似乎是可以客观测量的,但是这只是“相关”;并且,如果没有了主观性和私密性,剩下来的还能叫意识吗?这似乎也是个问题。

到目前为止,我认为,人工所能制造的都只能是从第三人称视角来看的方面,也就是模仿行为,对于第一人称视角的“内心活动”,还一筹莫展。问题是人们常常混淆了这两者,把人工模仿的行为说成是成功“实现了人工的内心活动”,于是一些人开始谈论“人工意识”、“情绪机器”。至于司空见惯的“意念控制”(mind control),其实只不过是对脑信号的控制,这样就会误导公众。

当然,我并非是断定永远也不可能实现人工内心活动。因为既然人脑有内心活动,而人脑归根到底也是一种物质系统,那就没有理由排除其他物质系统涌现出内心活动的可能性。我在这里强调的是,内心活动是高度复杂的物质系统在特定条件(我们只是不知道这种条件是什么,和系统要复杂到什么程度)下涌现出来的一种属性,而非独立于脑的存在。不过,到现在我们也还不知道究竟需要什么条件,才能涌现出“第一人称视角的感受”。我们还不了解人所需的条件,更遑论了解人工系统的了。

确实,从应用的角度讲,我们可以撇开第一人称视角,而只讨论从第三人称视角看到的方面(也就是行为),并从这一角度给出某种操作性定义,这样就不致产生混淆。例如美国天普大学计算机系王培教授给智能下的定义:在知识和资源不足的情况下依然能适应的能力[8]。这就是完全从第三人称视角描写的智能的重要方面,无论对人类智能还是人工智能都适用。王培的定义已经足够广泛,能描写许许多多智能行为,并以此出发,建立他的纳思AGI系统来解决实际应用上的问题,这对于他的目的来说已经足够了。那么智能有没有从第一人称视角描写的方面呢?我想也是有的,如“理解”。所以我极不赞成人工智能领域使用“自然语言理解”这样的提法,我认为现阶段所做的只是“自然语言处理”。

对当前人工智能方面的研究,我以为,如果用了类似心理学(或心智哲学)上的名词,那么应该在一开始便开宗明义地给出一个操作性定义,排除掉第一人称视角的方面。并且也不要把以后工作的结论用到和第一人称视角有关的问题上去。

在这一问题上,之所以不能把从第一人称视角体验到的现象“还原”到从第三人称视角解释得了的机制上去,根本原因是:前者发生在有极多层次的复杂系统的高层,且这些层次之间存在的并非简单系统中的线性因果链,而是层次内部以及层次之间存在互为因果的“循环因果关系”。长期以来,自然科学一直为基于线性因果链基础之上的还原论所统治,正式提出“循环因果关系”还只是上世纪末的事[9]。在对这种因果关系有更深刻的认识之前,希望解决人工“内心活动”的努力,如果不是挂羊头卖狗肉的话,也将很难实现。

参考文献

[1] 顾凡及,施拉根霍夫(Karl Schlagenhauf)著,顾凡及译 (2019)《脑研究的新大陆:一位德国工程师和一位中国科学家之间的对话》系列丛书,上海教育出版社

[2] 顾凡及,施拉根霍夫(Karl Schlagenhauf)著,顾凡及译 (2019)《意识之谜与心智上传的迷思:一位德国工程师和一位中国科学家之间的对话》系列丛书,上海教育出版社。

[3] 顾凡及,施拉根霍夫(Karl Schlagenhauf)著,顾凡及译 (2019)《人工智能的第三个春天:一位德国工程师和一位中国科学家之间的对话》系列丛书,上海教育出版社。

[4] 顾凡及(2020)欲驾驭AI,先与AI共生:马斯克的“超人”计划能成功吗?返朴,2020年8月12日

[5] Fan X and Markram H (2019) A Brief History of Simulation Neuroscience. Frontiers in Neuroinformatics. 13(Article 32):1-28

[6] Hawkins J (2021) A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence. Basic Books.

中译本:霍金斯著,廖璐等译(2022)千脑智能,浙江教育出版社。

[7]

[8]王培(2022)智能论纲要,上海科技教育出版社

[9] Haken H (1996) Principles of Brain Functioning: A Synergetic Approach to Brain Activity, Behavior and Cognition. Springer.

中译本:哈肯著,郭治安、吕翎译(2000)大脑工作原理:脑活动、行为和认知的协同学研究。上海科技教育出版社

本文受科普中国·星空计划项目扶持

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号