阅读:0

听报道

撰文 | 无奶树

2020年伊始,正经历新冠肺炎的我们,坐在家里,多少会想到十七年前的那场非典——同样是冠状病毒,同样是在春节前后,也同样是大街无人,人心惶惶。

不知道你是否曾在心底发问:什么时候疫情才算结束呢?当你再次出门的时候,新冠肺炎消退了,疫情就算结束了吗?

相比之下,2003年6月20日,小汤山医院最后二十名患者的出院宣告了疫情消失,但并未宣告非典的结束。这后面仍然留下了许多问题——各种各样的后遗症。

今天借这个机会,我们来看看非典产生的后遗症,和其给如今我们的启示。

非典后遗症有多可怕?

这个问题我无法直接回答,和大多数现在的年轻人一样,我对那场疫情并没有很深的印象。

这里引用一下凤凰网的特刊图集报告(点击此处阅读原文),希望能给大家一个直观的感受:

61岁的方渤在望京医院骨关节三科无人不知。当年,感染了非典的妻姐夫妇从哈尔滨来北京看望方渤一家,结果方渤夫妇以及女儿女婿均被感染。方渤的妻子和妻姐在这场灾难中不幸病逝。由于后遗症的影响,两个女儿也分别离婚。离异后的小女儿远嫁东北,再也不回北京。非典痊愈六月后,方渤被诊断为骨坏死,这是非典治疗中超剂量使用激素引起的后遗症。2005 和 2006 年他分别做了两髋的股骨头置换手术,如今他的双肩和双膝也陆续出现骨坏死。方渤说:“我全身的骨头就跟石膏一样脆弱,骨头会不可逆转地塌陷下去,直至瘫痪或死亡。” 方渤和别人聊天的时候会突然哭起来。 | 图源:凤凰网

王剑同时患有:肺纤维化,股骨头坏死,慢性胰腺炎,糖尿病和结核病。病情最严重的时候,每天要服用超过100片药。现在病情稍微缓解,每天要吃的药还是超过20片。 | 图源:凤凰网

36岁的武震是北京花乡医院的内科护士,非典时正在人民医院急诊科实习。回忆起10年前的那个春天,武震记得“天很暖和,有时下点儿细蒙蒙的小雨,每天都打扮得漂漂亮亮的去上班”。非典在她懵懵然时迅速袭击,然后强力扭转了她的人生轨迹。非典痊愈四个月后,她查出非典后遗症。全身除了两个肘关节,其余股骨头全部坏死。武震说,确诊那天从医院出来,“我记得,我和我妹妹就站在新街口那儿放声大哭”。此后,她被迫放弃工作,治病成了生活的重心。2013年2月,武震接受了全髋置换手术,现在小汤山医院治疗。因为工资问题,她和单位的关系有点儿僵。“这么多年也不能老生活在埋怨当中,得尽快适应这个状态,给自己找一个新的起点,再找出路吧。”之前学内科的武震想过转行,做心理咨询,“把病治好了,挣自己的钱,花着也舒心。” | 图源:凤凰网

非典过去了,普通人摘下口罩,就可以重新开始往常的生活。

但是那些治愈的重症患者,还要面临更多的问题与灾难,包括后遗症、精神上的折磨、生活上的举步维艰等等。每一样对大病初愈的他们来说,无疑都是严重的打击。

非典被感染的护士,虽然治愈了,却因后遗症成为残疾人 | 图源:非典十年祭

我们总是听说,非典后遗症是因为激素治疗的误用导致,那到底非典有哪些后遗症?这些后遗症具体是怎么造成的?回到2020年的新冠肺炎,这些又能带给我们怎么样的“知识和记忆”?

希望我接下来的文字能给你答案。

激素疗法会导致什么?

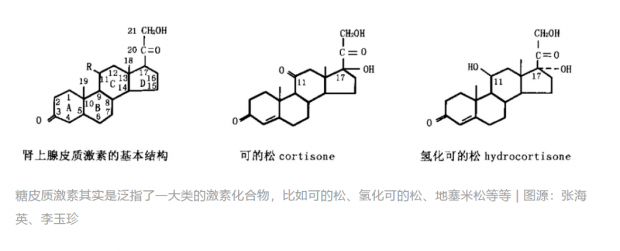

经常被提到有副作用的激素疗法,全称是糖皮质激素疗法。在了解其副作用和后遗症之前,可能还要把时间轴往前推一推,看看糖皮质激素是什么。

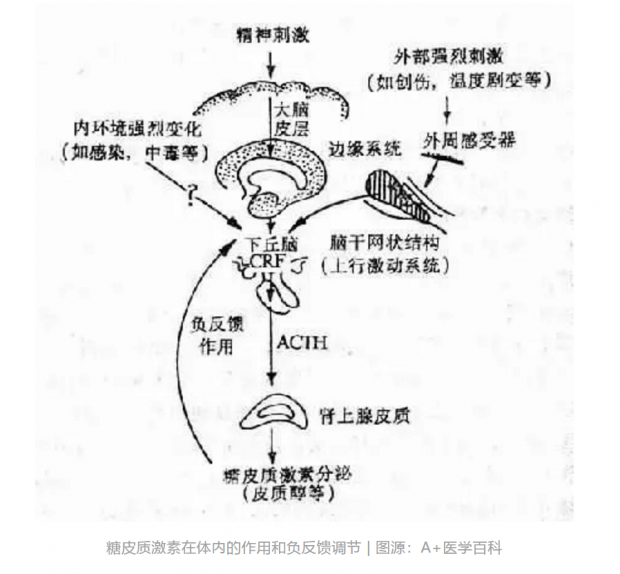

糖皮质激素是肾上腺皮质激素的一种,体内本身也是有的。但糖皮质激素不是你相对熟知的那类肾上腺素(高中生物学过一些,可促进兴奋),它发挥着另一种作用——控制代谢速度,抗炎症,抗免疫反应。

在1948年,美国的Hench医生将糖皮质激素,应用到急性风湿病治疗起到很好的效果后,这种药被迅速推广,Hench医生也因激素治疗相关的研究,获得了1950年的诺贝尔奖。

而在之后的五十多年,糖皮质激素(激素类药物)也和抗生素、维生素一起成为了临床使用最多的三种药物。

到了2002年底,SARS刚开始在广东出现的时候,钟南山等专家医生对这个病犯了愁:抗生素下去了没有效果,肺部以及多个器官都开始严重损伤,病人需要的是生命维持——至少先活着,再继续想治疗方法。

2002年12月22日,对于首例SARS患者,钟南山开始使用糖皮质激素治疗,病患状况大幅好转。随后经过广东专家讨论这个方法被推广开来。SARS结束后,作为病原地的广东病死率只有3.8%,其中糖皮质激素在临床上的效果功不可没。

但在SARS期间,随着激素疗法结合呼吸机治疗的推广,人们总结广东医疗经验得出了“五早”方法——早诊断、早隔离、早治疗、早用糖皮质激素、早上呼吸机。

而作为糖皮质激素疗法的首个实施者,钟南山认为后两项不该滥用,应合理使用糖皮质激素和呼吸机。

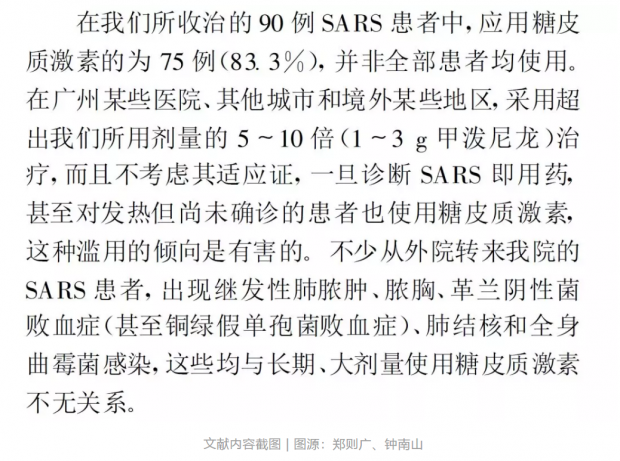

从SARS疫情结束后发表的治疗方法回顾性文献可以看到,当时很多医院不考虑患者的具体的病症,直接使用高剂量的糖皮质激素,并且已经出现了显著的并发症。

隐患也就此埋下。

简单回顾历史后,我们再回到激素疗法本身——糖皮质激素是如何发挥作用的?又为什么会导致后遗症呢?

刚刚提到糖皮质激素的一些作用。其实这有点类似一个身体的稳定器,或者说刹车:避免免疫反应过强,抑制糖、脂质、蛋白质的代谢,并且带动其他的激素发挥作用。

SARS等症状会引起强烈的免疫反应,这时会导致身体的诸多机能过度反应,形成所谓的“炎症风暴”或者叫“免疫风暴”。糖皮质激素的这个“刹车”就能减缓这类免疫作用,进而减缓症状。

但这个刹车要踩多大力呢?当时很多医院并不知道。

糖皮质激素用量大一两次问题还好,长期用量过高,各种并发症、后遗症就出来了:

因为控制了糖的分解代谢,容易导致高血压、糖尿病;

抑制了免疫反应,一旦遭到其他病原体的感染也非常危险;

刺激了胃酸、胃蛋白酶分泌,进而也容易导致了胃出血;

抑制了蛋白的合成促进了蛋白代谢,导致皮肤疾病、肌肉愈合减缓,以及骨质疏松。

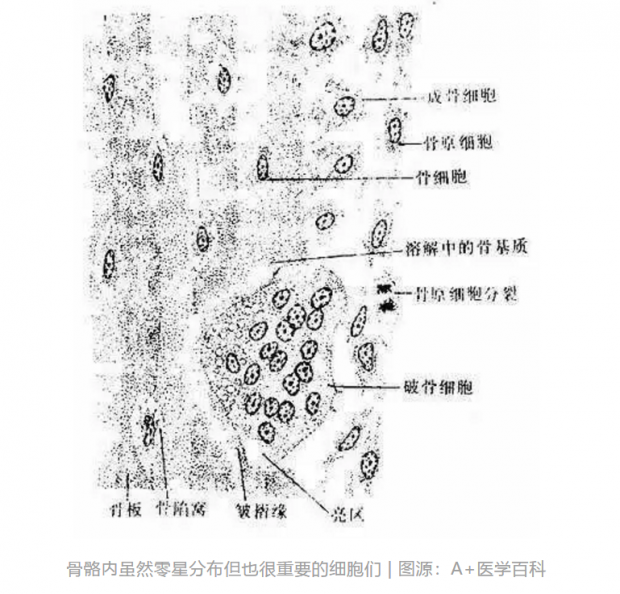

骨头看起来好像就是一副架子,但实际里面也有几类细胞在发挥作用:有负责骨骼内营养、代谢、钙离子运输的骨细胞;负责骨骼生长,像“建筑工”的骨原细胞和成骨细胞;也有吸收溶解“老旧”骨骼,像“拆迁工人”一样的破骨细胞。它们的互相协作才能维持骨骼的良性状态。

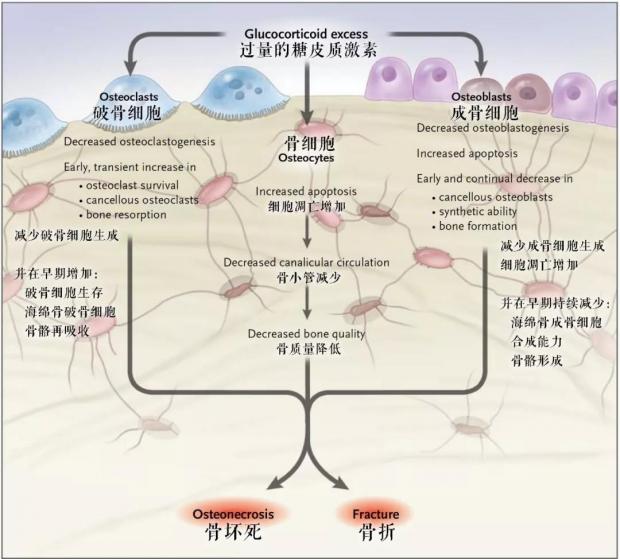

过量的糖皮质激素加入,这个平衡就被打破了——成骨作用被抑制,钙离子吸收被断截;相反,破骨作用反而加强了。

长期用药的患者也就开始出现骨质疏松,或者骨头坏死、骨折等症状。

糖皮质激素对于骨骼细胞的具体作用 | 图源:Weinstein R S

骨质疏松和骨头坏死最为人们所关注,因为骨头问题直接导致了治愈患者的残疾。

除此之外,根据最近一篇柳叶刀的评论归纳,糖皮质激素疗法后遗症还包括有并发的精神疾病、糖尿病、体内病毒难以清除干净或者是血管坏死等等。

这些再对应到关于非典后遗症患者的报道,感觉也都能切合。

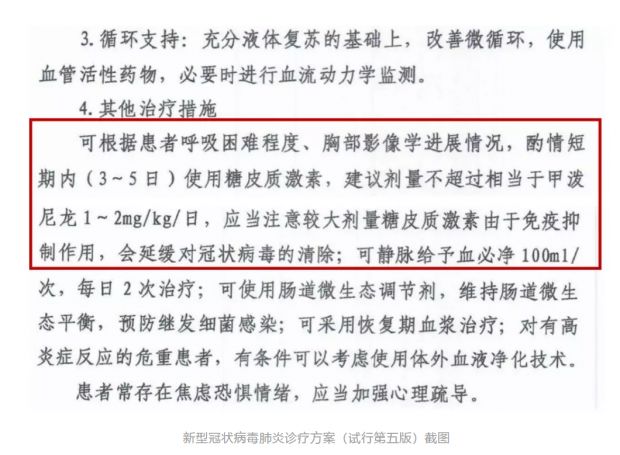

不过在2020年的新冠肺炎一开始,国家卫健委提供的治疗方案中就已经明确标注了糖皮质激素的用量,以及只针对重症、危症患者使用。

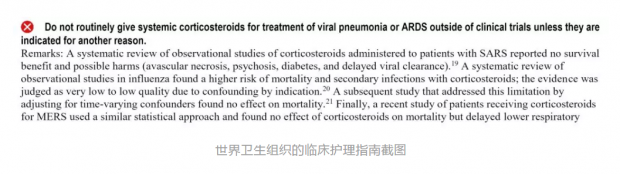

而世界卫生组织在1月28日发布的临床护理指南则是严格禁止在常规性治疗中使用糖皮质激素一类的药物。

如此看来,至少在这次和冠状病毒的抗争后,我们不会轻易看到糖皮质激素后遗症患者了。

肺纤维化为何也是后遗症?

除了骨头坏死,还有一项常见的后遗症是肺纤维化。

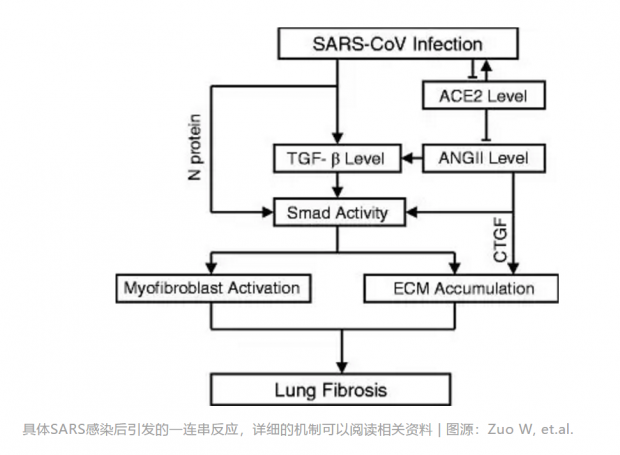

SARS病毒感染的过程,会促进免疫系统反应,释放大量细胞因子,过于强大的免疫反应就引发了我们刚刚提到的“免疫风暴”,进而导致肺泡的破损。

肺泡破了自然就要“修”,但是在细胞因子的诱导下,负责修整的成纤维细胞大量分裂分化,产生的胶原蛋白等成分大量聚集,堵住了肺泡和血管,导致患者呼吸通气不畅。

不那么准确地形象点说,就是“修过头”了。

轻症患者一般不会有肺纤维化,但对于重症患者,他们经历的治疗疗程更长,也更容易产生“免疫风暴”。肺纤维化的可能性和严重程度也更高。(一般在入院后40天左右会发生肺纤维化)

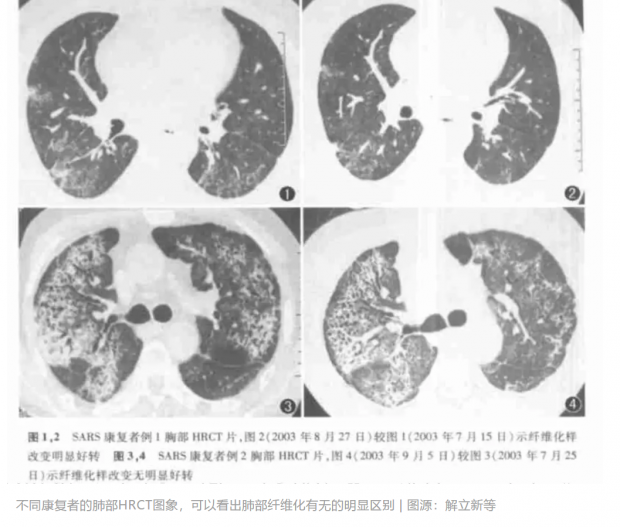

出院的判断标准主要是根据体温、呼吸和胸部X射线观察,很多患者其实还留有肺纤维化的隐患出院。

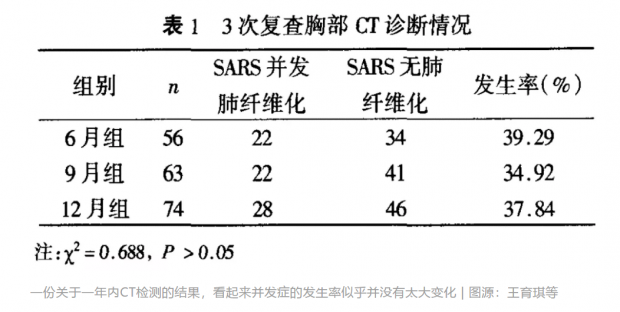

虽然查到的很多报道都表示,SARS导致的肺纤维化比较特殊——随着时间的推移,肺纤维化会有好转,但这个过程可能需要非常久,很多研究只有短短一年,并不能看出什么效果。

从新闻的报道来看,肺纤维化影响的持续性可能不亚于骨头坏死,且经常是并发存在的。

虽然不是那种非常严重的致死性的肺纤维化,但后遗症患者也经常会出现呼吸困难,供氧不足等症状,这些对于日常生活都是非常不便的。

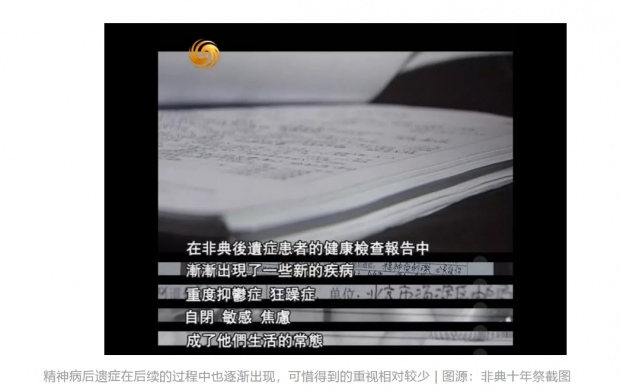

更可怕的是精神攻击

除了身体上的后遗症,更多的后遗症体现在精神上的,并且在经济状况、其他后遗症状况、他人的态度等等因素的影响下,这些“精神攻击”造成的伤害可能更大。

其实在病人刚开始进入病房时,面对未知的疾病,周围医护人员的全副武装,内心的信心就很难建立,并会产生不小的恐惧。

精神疾病的隐忧就此埋下。

身边的坏消息不断,不断地有人死亡,又或者是有人从医院迁入迁出,自己也可能被带走:为什么那个人不在病房了?为什么要换医院了?

这些病人常见的心理问题在全国人心惶惶的大环境下会被进一步放大,再加上病房内消息的流通性更低,未知更多了。而自己身体又很难受,猜疑、恐慌、焦虑的情绪也会更严重。

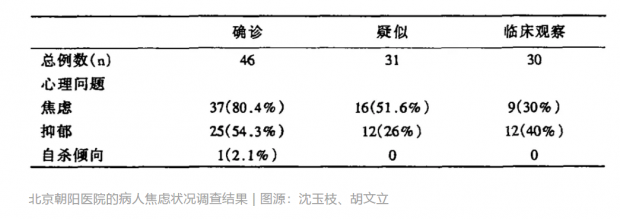

北京朝阳医院有一项关于确诊、疑似、临床观察病人的心理调查,显示有半数甚至半数以上的患者存在抑郁、焦虑的情绪,甚至有患者出现自杀倾向。

而即使治愈出院,康复者还需要面对更多的问题:

身边亲人、朋友、同事、邻里对自己会怎么看待?在那个信息不流通的时代,普通人对于康复者也还是会抱着对“毒瘤”避而远之的态度。

同时康复者需要负担庞大的经济负担:本身治病住院就需要很大的开销;即使治愈之后对自己工作也有很大的影响;如果还患有后遗症,那么相关的开销又要上一个台阶。

再加上刚刚我们提到的后遗症给予的伤害,还有可能家里的亲人也因为SARS离开,这些康复者的心理能承受得住吗?

我简单列一下我查到的一些文献报道:

香港黄大仙医院101位康复者在五周后的检查中发现,有大约三分之一的人有中度到重度的抑郁或者焦虑,之后1-2个月症状有所好转;

另一项香港的调查调查了112位患者刚出院和一年后的心理情况,发现即使一年后也有六成的患者仍有较严重的心理创伤,其中医护人员的心理问题和压力更高;

广州医学院附属第一医院对45例康复者在3-6个月后进行了心理调查,发现康复者仍然存在心理问题;

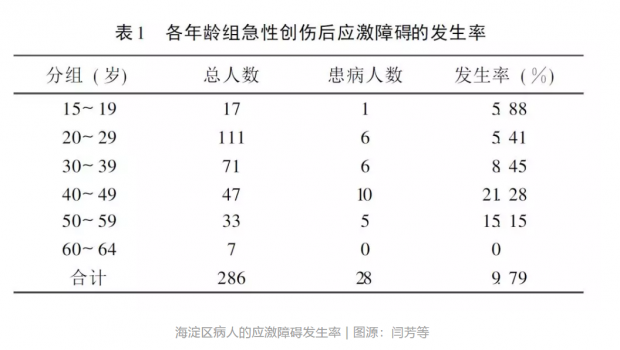

北京海淀区对286名康复者出院后的心理状况调查显示,有大约10%~20%的人还会有比较严重的精神障碍疾病。

而看之后的新闻报道,相比于骨头坏死和肺纤维化等后遗症,精神疾病的后遗症在后来的对患者的补贴中相对不被重视。

再加上精神疾病的诊断想必相对于其他身体疾病会更加复杂,关于这类精神疾病与实际SARS的相关性应该也较难有一个肯定的结论,这使得外界给予精神疾病后遗症的帮助也就更少了。

这一点对于精神疾病患者而言恐怕也是另一种折磨了。

2020,我们有什么变化吗?

2020年,如今确诊病例超过五万,重症患者也超过一万,这次的感染人数较十七年前的SARS强了不少。

回顾十七年前的SARS后遗症,对于医疗、科研、公卫、心理专家们肯定是有所帮助的:在这个疫情变化的关键期,重症患者应该做好怎么样的预防?治愈后的患者应该怎么跟踪追访?这些应当提前有所准备,尤其是人数远超SARS,如何更好的管理应该也是个不小的挑战。

不过也正如前面提到的,糖皮质激素的使用已经大大减少了,股骨头坏死一类后遗症应该不会出现。

但是肺纤维化在重症患者中仍会出现,精神疾病也更容易出现,如何应对这一类问题?希望也相信专家和医生们已经有所准备。

对于普通人,那些后遗症有意义吗?

现在网络更加发达,导致信息获取更快捷,普通人因为共情心理,也会产生恐慌、焦虑等等心理问题。我们应调节好自己的心理问题,不要让这也成为新的后遗症之一。

我们应该对患者,尤其是已经出院的患者给予关照与关爱。虽然有报告称治愈后仍有再次感染的风险,但也相信,这不能隔离人与人之间的关爱。

我们对于消息的甄别:不是什么药有效就是特效药了,糖皮质激素那时候的效果,连很多医院医生都把握不了。现在老新药频出,我们应该怎么客观看待这些药物?这些药物会不会也有副作用?客观合理地认识,了解一下双盲随机实验是怎么一回事,多了解一点相关的知识,你对舆论的甄别能力也就强上一分。

文章很长,能看到这非常感谢,不知道解答你的疑问了吗?

我写下的初衷,是认为我们应该有更好的前瞻意识,去认识到后面可能会发生的事情;写的时候查找资料又被这些后遗症事件所震撼,所感伤。希望这份感觉也传达出来了。

回到开头的一个问题:疫情什么时候才算结束?

也许当你能脱下口罩时,这场疫情还在继续,在你看不到的地方。

参考资料

[1] 非典十年祭 -凤凰卫视

[2] 非典已过去十年. 凤凰网特刊. #p=1 (点击阅读原文可查看)

[3] 张海英, 李玉珍. 糖皮质激素类药物的药理特性及合理应用[J]. 临床药物治疗杂志, 2004, 2(3): 36-42.

[4] 郑则广, 钟南山. 糖皮质激素在重症急性呼吸综合征治疗中的应用[J]. 中华内科杂志, 2003, 42(10): 676-677.

[5] 童岱. 非典十年:防与治留下的是是非非. 中国科学报, 2013-4-12.

[6] Weinstein R S. Glucocorticoid-induced bone disease[J]. New England Journal of Medicine, 2011, 365(1): 62-70.

[7] (ncov)-infection-is-suspected

[8] 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版). 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2020.2.8

[9] 解立新, 刘又宁, 郝凤英, 等. 258 例严重急性呼吸综合征康复期患者肺功能与影像学动态随访与分析[D]. , 2004.

[10] Zuo W, Zhao X, Chen Y G. SARS Coronavirus and Lung Fibrosis[M]//Molecular Biology of the SARS-Coronavirus. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010: 247-258.

[11] Xie L, Liu Y, Fan B, et al. Dynamic changes of serum SARS-Coronavirus IgG, pulmonary function and radiography in patients recovering from SARS after hospital discharge[J]. Respiratory research, 2005, 6(1): 5.

[12] 王育琪, 苏彬, 杜海科, 等. SARS 患者出院康复后 1 年胸部 CT 动态变化[J]. 武警医学, 2005, 16(05): 339-342.

[13] 钟南山, 蔡绍曦, 陈宝元, 等. 传染性非典型肺炎临床诊治标准专家共识[D]. , 2003.

[14] 沈玉枝, 胡文立. SARS 病人焦虑状态的临床观察及护理[C]//全国内科护理学术交流会议. 中华护理学会, 2007: 242-244.

[15] Chan K S, Zheng J P, Mok Y W, et al. SARS: prognosis, outcome and sequelae[J]. Respirology, 2003, 8: S36-S40.

[16] Lee A M, Wong J G W S, McAlonan G M, et al. Stress and psychological distress among SARS survivors 1 year after the outbreak[J]. The Canadian Journal of Psychiatry, 2007, 52(4): 233-240.

[17] 林真珍, 左小萍, 钟淑卿. SARS 患者康复后的心理状况调查[D]. , 2004.

[18] 闫芳, 敦哲, 李淑然, 等. SARS 康复者心理健康状况调查[D]. , 2004.

本文经授权转载自微信公众号“biokiwi”。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号