点击上方蓝字“返朴”关注我们,查看更多历史文章

热爱跑马拉松的程亦凡,他的人生也像是一场马拉松:从1991年获得物理博士学位,到2006年四十多岁时成为UCSF 助理教授,从1996年博士毕业五年后转向结构生物学领域,到2013年在冷冻电镜解析膜蛋白结构方面取得重要突破。他不被教条束缚,总是去挑战各种极限。美国当地时间2020年4月27日,程亦凡教授当选美国国家科学院院士。祝贺!

当地时间2020年4月27日,美国国家科学院(National Academy of Sciences,NAS)公布了最新一批院士及外籍院士入选名单。美国加州大学旧金山分校(UCSF)生物化学和生物物理学教授、霍华德·修斯医学研究所(HHMI)研究员程亦凡当选为美国国家科学院院士[1]。

来源:程亦凡本人提供

程亦凡1978年进入武汉大学物理系就读本科,1991年获得中国科学院物理所博士学位,主要从事电子光学、成像理论和高分辨电镜的理论和实验研究。毕业后他先后辗转于挪威和德国,继续从事材料科学方面的电镜研究。

1996年,程亦凡转行进入结构生物学领域,先后在在 Ken Taylor 和藤吉好则实验室学习冷冻电镜(cryo-EM),研究二维晶体和膜蛋白结构。1999年底,他来到哈佛医学院,加入 Thomas Walz 实验室。2003年参与解析水通道膜蛋白AQP0的结构时,获得了1.9埃的分辨率——在很长一段时间内,这都是冷冻电镜方法获得的最高分辨率的结构。2006年,程亦凡成为 UCSF 助理教授,开始了自己独立的实验室工作,致力于用冷冻电镜技术研究生物大分子的三维结构。

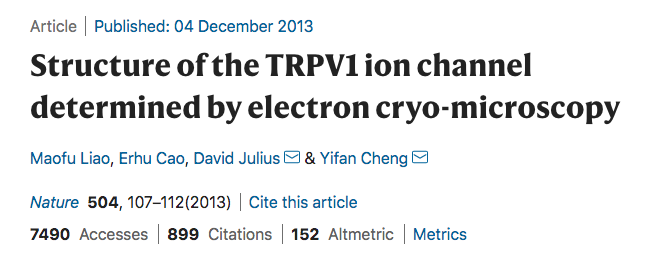

2013年底,他与同系的David Julius教授合作,首次利用单颗粒冷冻电镜方法,将感受温度和辣椒素的TRPV1通道蛋白结构解析到近原子分辨率的水平,为冷冻电镜领域带来重大突破。许多结构生物学家自此开始重新审视冷冻电镜在结构生物学研究中所能发挥的作用。

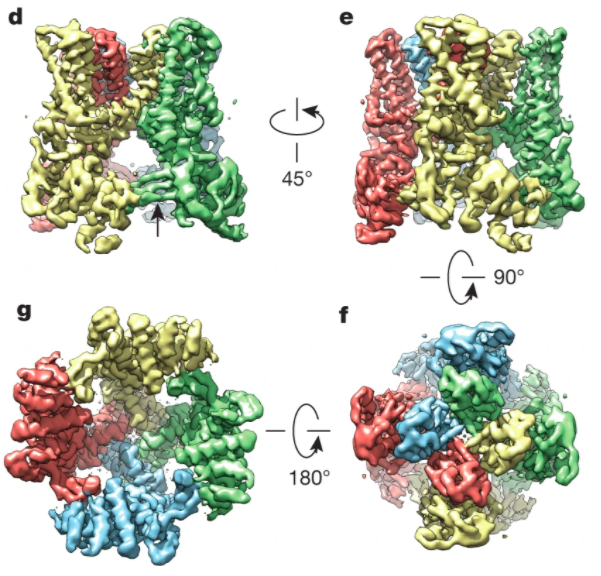

结构生物学领域通常使用X 射线晶体学、核磁共振成像(NMR)和冷冻电镜这三大技术来研究蛋白质的结构。不过核磁共振成像技术只适用于相对较小的蛋白质,X 射线晶体学则要求蛋白质分子结晶形成良好的结构。这两种方法的局限性促使科学家转而使用冷冻电镜来研究蛋白质的结构。冷冻电镜可以说是用电子显微镜给蛋白质拍照:把蛋白质迅速冷冻在一层很薄的玻璃化的水里,拍摄多个不同取向的单个颗粒蛋白的二维图像,然后用计算机图像处理算法将这些二维图像结合起来,重构成完整的三维图像。

事实上,早在上世纪70年代,人们就开始用冷冻电镜研究膜蛋白的结构(后来2017年诺贝尔化学奖授予了冷冻电镜的发明)。不过由于分辨率的限制,长期以来,冷冻电镜是三项技术中相对冷门的一项。

到了2009年,程亦凡与他在 UCSF 的同事们一起合作开发了单电子计数相机,与传统的 CCD 相机先将电子转换为光子进而记录光子信号不同,单电子计数相机可以直接检测电子,从而极大地提升了冷冻电镜的分辨率。另一方面,他们在电镜图像处理时引入最大似然法,更好地实现了蛋白质三维构象的分类,从而能够将冷冻电镜的图像转变为精细的分子结构。这些日积月累的进步最终让冷冻电镜技术取得了革命性的飞跃。

不过,技术上的突破最初并没有引起很多人的重视,因为对于核糖体、蛋白酶这类可以结晶的蛋白,传统的 X 射线晶体学方法仍然行之有效。但是,内嵌于细胞膜上的膜蛋白就非常难以处理了,当它们从细胞膜上移除后,往往会聚集成一团,难以结晶。

长久以来,世界各地许多晶体学实验室为 TRP(瞬时受体电位)离子通道蛋白花费了大量精力,结果都无功而返。TRP 离子通道是使阳离子非选择性地通过细胞膜的跨膜离子通道,负责包括冷热、疼痛、压力、视觉和味觉在内的各种感官反应。其中一种叫做 TRPV1 的通道蛋白可以感知温度变化和辣椒中的辣椒素,是一种在疼痛和热知觉中起中心作用的蛋白质。从2009年开始,David Julius 的实验室就尝试用晶体学方法研究 TRPV1 通道的膜蛋白结构,但做了3年也没有成功地获得晶体。

2010年前后,程亦凡开始和 David Julius 实验室合作,用冷冻电镜方法研究 TRPV1 通道的结构。经过长期努力,在2013年初,他们将 TRPV1 通道的结构解析到8埃(1埃等于10-10 m)的分辨率。随着在电镜技术上不断取得突破,到这一年年底,他们进一步将分辨率提高到了3.3-3.4埃的水平。

TRPV1通道的三维图像。| 来源:[3]

TRPV1 通道是人们得到的第一种 TRP 通道蛋白结构,它为理解整个 TRP 通道蛋白家族提供了一个蓝图。而技术上的进步同样影响深远。从此之后,人们看到的蛋白质不再是模糊一团,而是达到了原子分辨率水平。如果在不同阶段冷却蛋白质并为它们拍摄系列照片,甚至可以看到蛋白质与其他分子相互作用的过程,如同观看一部微观世界的电影。如今,无论是控制昼夜节律的分子复合物,还是导致新生儿脑损伤的寨卡病毒,科学家都能够以原子水平的分辨率看见它们,这一切都要归功于冷冻电镜技术。

自2013年以来,程亦凡一直在引领关于TRP家族通道蛋白的结构与机理研究,并且不断开发冷冻电镜技术的新方法,成为国际冷冻电镜领域的领军人物之一。

来源:程亦凡本人提供

从1991年获得物理博士学位,到2006年成为UCSF 助理教授,从1996年转向结构生物学领域,到2013年在冷冻电镜解析膜蛋白结构方面的突破,这当中的困难与坚持我们或许很难想象。作为科学家的程亦凡也是一位马拉松爱好者,当别人问他何以如此不屈不挠时,他曾说:“我自己很喜欢,所以没有想过要放弃....... 我从来没有觉得自己比别人晚了很多,我一直觉得自己很幸运。“ 而他的合作者 David Agard 曾评价他道,这么多年来一直不被教条所束缚,总是去挑战各种极限。

对于一个热爱自己所从事之科研的科学家而言,过程本身或许已经是最大的回馈。我们由衷地祝贺程亦凡教授获得了这份崇高的荣誉!

参考资料

[1]

[2]

[3]

[4]

《返朴》新冠病毒专题

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

相关阅读

1 快讯:曹晓风、程亦凡、黄永刚等入选美国科学院

2 程亦凡追忆李方华:她没有博士学位,但早已是一代宗师

3 给你的生物网课加点料:世界最大冷冻电镜基地给青少年的7个科普锦囊

4 西湖大学团队成功解析新冠病毒细胞受体的空间结构

近期热门

1 琥珀中的“史上最小恐龙”,也许是史上最大乌龙

2 对抗新型冠状病毒,能从抗击非典中汲取什么经验?

3 2020沃尔夫数学奖得主Eliashberg:找到正职前的两年是我做数学的美好时光

4 对付癌症, 是否都该早发现, 早诊断, 早治疗?

5 曹则贤跨年演讲:什么是量子力学?∣ 贤说八道

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号