阅读:0

听报道

撰文 | 西奥多·C·卡普(Theodore C. Karp)

译者 | 张卜天

音乐构成了早期希腊教育的一个重要组成部分,被认为对品格的形成起了重要作用。虽然音乐表演从公元前4世纪的课程中就已经几乎消失了,但音乐与精神气质之间的联系从未被忘却。拉丁百科全书家们在开始讨论音乐时,一般会提醒大家注意它有抚慰精神的能力。正如下文所表明的,波埃修对天界音乐的讨论似乎正是源于这种对精神气质的关注,它对中世纪的音乐理论至关重要。

然而,自由技艺传统中的方法主要是数学的。和其他技艺一样,音乐被视为一个完整的系统。马提亚努斯·卡佩拉对音乐的分析非常复杂;但他的讨论——百科全书家们基本上都是如此——本质上仅限于和音学(harmonics)与节奏(rhythm)。和音与节奏都可以看作是技艺,两者都是通过毕达哥拉斯主义的术语来解释的。

马提亚努斯·卡佩拉把和音学分为七个部分。第一部分讨论了音(soni),这是这门技艺的本原,类似于(正如马提亚努斯所指出的)几何学中的点和算术中的单元。第二部分讨论了高音与低音之间的音程。就像逻辑学中的命题和算术中的比率,音程表达了这门技艺两个基本元素之间的关系。波埃修通过参照其他某个事物、而且只相对于那个事物而存在的“多少”(multitude)来定义音乐。因此,两个音之间的音程似乎是音乐的本质。

马提亚努斯和音学的第三和第四部分讨论了跨越八度和四度的那些音列。第三部分分析了八度体系或调式(modes)。“完美的调式体系”——通过改变半音在构成八度的八个音中的位置来获得——显著地说明了希腊人渴望做出完整而系统的分析。在把八度作为基础音程(也许是早期毕达哥拉斯学派的时代)之前,四音音列——跨度为四度的四个音——曾经充当过基本单位。和音学讨论的第四部分确立了四音音列的种类。第五部分(托诺斯[tonoi])、第六部分(旋律转调)和第七部分(旋律组成)完成了这一分析。最后这几个部分考察了八度体系、四音音列和五音音列——跨度为五度的五个音——之间的关系。

马提亚努斯在讨论节奏时也采用了类似的模式。从节奏的本原tempus(时间的基本单元)开始,他相当任意地把对节奏的讨论分成了七个部分,从而与他的和音学分析相对应。

——戴维·L·瓦格纳

自由技艺是古代和中世纪教育的基石,其典型特征是通过某种进路来发现实在的世界。虽然认识到感官的有用性和可愉悦性,但古代和中世纪的人认为感官很容易受制于幻觉,无法为通达实在提供可靠的钥匙。通达实在的可靠路径是通过心灵的抽象过程来寻求的。这种看法在文艺复兴时期逐渐改变了。现代人虽然认识到感官是可错的,却在很大程度上依赖于感官和发现过程。感官被视为发现和验证的关键。这种看法改变类似于对构成自由技艺的各门学科性质的看法改变,后者最清晰地反映在音乐领域。中世纪的人所说的“musica”一词的含义明显不同于“音乐”一词的现代含义。我将首先试图澄清musica在早期的含义,然后试图表明,由此产生的看法影响了对现代人所说的“音乐”的创造和感知。

作为古代自由技艺的音乐

显然,音乐最直接诉诸的是感官。希腊人很清楚,某些种类的音乐能够激发感情或镇定情绪,这种能力经常被所谓的历史典故和神话来说明。正是音乐加强或弱化品格的这种伦理力量,才促使柏拉图在思考其理想城邦中的公民应当受什么教育时对音乐做了突出而严肃的讨论。但是当哲学家为了把握音乐的基本原理而试图探索超越其感官吸引时,他们不得不考虑音乐的可测量的方面,特别是其声学基础。在这一点上,他们并不关心音乐创造力或者音乐表演,也主要不是关心音乐对听者的影响。他们希望研究他们所认为的音乐本质,发现潜藏在声音设计背后的物理定律。

音乐风格的变化增强了这种趋势。到了公元前4世纪,令有教养的贵族感兴趣的简朴而程式化的音乐让位于一种取悦观众的艺术。虽然表演者报酬不菲,但他们的社会阶层低于语法学家和修辞学家,知识阶层越来越退回到对听不见的抽象之物的沉思。在古代晚期,有教养的人觉得柏拉图不可能称赞他们所熟悉的音乐,因此认为,柏拉图主要关心的是一种与天文学相当的和音科学。“听不见的音乐比听见的音乐更好,”古代晚期的一则谚语如是说。

希腊思想传到中世纪早期

抽象思辨在中世纪早期的音乐写作中起着重要作用。在《音乐原理》(De institutione musica)中,波埃修说:

任何人看到三角形或正方形,都很容易认出他所看到的东西,但要想认识正方形或三角形的本性,他必须去问数学家。

其他涉及感官的事情也是如此,尤其是耳朵的判断,它是如此能把握声音,以至于不仅能够判断它们,而且知道它们的差异,当声音甜美有序时往往感到愉悦,而当无序而不连贯的声音侵扰感官时则会感到痛苦。

由此可知,在四种数学学科中,其他学科关心的是追求真理,而音乐却不仅与思辨有关,而且与道德有关。对于人性来说,再没有什么东西能比被甜美的声音所抚慰、被与之相反的声音所搅扰更典型了……由此或许可以理解柏拉图的一句并非漫不经心的话的真理性,即宇宙的灵魂被音乐的和谐所统一。正是通过我们自身之内恰当有序的东西,我们才理解了声音中被恰当有序地组合在一起的东西,并且乐在其中,此时我们便认识到,我们自己正是被这种相似性统一在一起的。[1]

从这段话可以得出三个要点:1)波埃修似乎把实际的音乐当作他最终的出发点;2)他认为纯粹的感知要比理论认识低得多;3)他发现音乐中的秩序和理性为整个宇宙中相似的秩序和理性提供了一面镜子。

音乐调音的数学方面

波埃修的音乐“数学家”特别想理解为什么某些音听起来高,而另一些音听起来低,不同音高的音之间存在着什么关系。实际上,音与音之间的物理关系通常是通过单弦琴(monochord)来研究的,这种乐器有一个很长的共鸣腔,上面缚有一根琴弦。它还备有一个可移动的琴马,后者是一个可与琴弦相接触的薄薄的直立楔子。来回移动时,琴马会加长或缩短琴弦的振动部分。产生一个音所需的振动弦长被测量出来,然后与产生另一个音所需的振动弦长相比较。由此便产生了各种不同的数学比率。据说这门学科起源于毕达哥拉斯。希腊人很快就发现,2:1的长度比产生了八度,较低的音所需弦长是较高的音所需弦长的两倍。同样,五度等价于3:2,四度等价于4:3。这些音程似乎在人类生理学方面有着特殊的意义,因此可以用1,2,3和4这四个数来表示,它们构成了一个圣四结构(tetractys),对于毕达哥拉斯学派有着神秘的意义。

研究音高谱中彼此更近的声音的关系当然是有必要的。理论家们希望确定不同音阶的各个音之间存在的关系。或者,由于这些事情的最终裁决者往往是心智而非听觉,所以他们试图确定恰当构造的音阶中应当存在的关系。确定这些关系的方法不止一种,每一种方法所产生的结果略有不同。在每一种方法中,算术复杂性都会从前面提到的八度、五度和四度的非常基本的层次迅速增加。

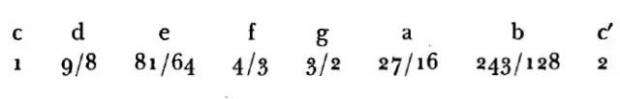

为了说明复杂性的这种增加,我们可以考虑所谓的毕达哥拉斯转调。在这种转调中,基本的音是通过仿效一个五度循环(3/2)并把结果归于一个八度空间而推导出来的。例如,如果我们从c音开始,并且给它指定相对的值1,那么f音(低五度)的值将是2/3。高八度的f音(c音往上四度)的值将是4/3(2/3×2/1,其中2/1为八度的比率)。g音(c音往上五度)的值将是3/2,而dˊ音(g音往上五度)的值将是3/2×3/2。为了把dˊ音降一个八度,使之接近原来的c音,我们必须把乘积9/4除以2,得到比率9/8。如果把这一循环再进一步,我们会发现a音(d音往上五度,从而是3/2×9/8)的值是27/16。按照这种方式继续下去,我们将得到这样一组结果:

如果还想知道这些音与相邻的音是什么关系,那就需要另作计算。例如,如果c-d之间的关系表示为9/8,c-e之间的关系表示为81/64,那么d-e之间的关系可以通过大数乘以小数的倒数而得到,即81/64×8/9 = 9/8,这表明d-e之间的关系与c-d之间的关系相同。事实上,音程c-d,d-e,f-g,g-a和a-b都是全音,在该转调体系中,所有全音的比率都是9/8。而音程e-f和b-cˊ则是半音,在该转调体系中的比率为256/243。

要想确定毕达哥拉斯体系中全音与半音的关系,还需要更为复杂的计算。当从全音中“减去”半音时,我们得到的并不是另一个相等的半音,而是比半音稍大。精确说来,9/8×243/256(半音比率的倒数)等于2187/2048。这个较大的音程被称为“大半音”(semitonium majus或apotome),较小的的音程被称为“小半音”(semitonium minus,diesis或limma)。最后,如果希望确定这两个音程大小之间的差异,就必须把2187/2048乘以243/256,于是得到结果531441/524288,这个音程被称为“毕达哥拉斯音差”(the Pythagorean comma)。如果用原来的五度循环继续进行,直到配齐12个音,则我们会得到升b这个音,它几乎与cˊ相等,但与cˊ的区别是一个毕达哥拉斯音差。所有“自然”调音体系的固有困难在于,它们都无法产生一个完全对称的、比例均衡的体系;每一个体系都有自己的内在缺陷。

作为一门抽象学科的声学计算

无论这一声学学科是否源于渴望对音乐技艺进行研究,它很快就使希腊人超出这门技艺,开始对声音中的比例进行抽象的思考。虽然耳朵辨别音高最小可能差异的灵敏性得到了测试,但对于具有思辨倾向的人来说,这显然没有给音高比率是否构成了一种富有艺术性的结构的一部分造成什么差别。这些人对研究音程比率的着迷反映在那种常见的中世纪定义中——“音乐讨论的是与声音相关联的数。”因此,波埃修才会把音乐当作四种“数学学科”中的一种。

不同哲学家从这些学科中看到的是不同的关系,并且根据被视为最重要的特征将它们排成不同顺序。[2]与波埃修近乎同时代的卡西奥多鲁斯清楚地表达了一种常见的排序:

数学科学考虑抽象的量。所谓抽象的量是指我们以一种纯粹思辨的方式,将它从其物质的偶性和偶、奇等其他偶性分开来处理的量。它有以下分支:音乐、算术、几何学、天文学。算术是关于绝对可数的量的学科。音乐这门学科是联系可见于声音中的那些东西来处理数。几何学这门学科讨论的是不动的大小和形式。天文学是关于天体轨迹的学科。[3]

这就是音乐在四艺中的位置。

很自然地,在这样一个框架中几乎没有对自发的创造力或感官感受的关注。毕竟,像圣奥古斯丁那样的人宣称,甚至连唱歌的鸟儿都有音乐创造力。将人(更具体地说是智慧的人和受过良好教育的人)与较低的动物区分开来的是理性的力量。中世纪哲学家发展出了一种音乐美学,清晰地表达了关于音乐美的价值判断,他们认为,这种美可以直接归因于比例和数。以《所罗门智慧书》中的一段话为出发点——“你以度量、数和重量来安排万物”,[4]从圣奥古斯丁到约翰·司各脱·爱留根纳(John Scotus Erigena)、沙特尔的蒂埃里、明谷的贝尔纳(Bernard of Clairvaux)和圣·托马斯·阿奎那的哲学家都断言,了解比例和数对于理解上帝的宇宙和技艺是至关重要的,他们还把这种观点纳入了其神学和宇宙论体系。[5]音乐之所以在这些体系中有一个荣耀的位置,是因为通过类比,它有助于显示所感知的事物、理性和思辨以及最终的神之间的关联。

这种思维方式亦可见于波埃修最初的一段话。在那段话中,波埃修对协和音程或比率与其他协和音程之间做了比较,并把他的话追溯到柏拉图。具体而言,我们可以说,如果2:1的振动比率产生了一个八度,3:2的振动比率产生了一个五度,那么表现出这些比率的物体在某种意义上就是音乐的。这一概念的回声即使在今天也能听到,比如我们说,我们发现某些比例是“调和的”[“和谐的”]。古代和中世纪的哲学家对于作为消遣的音乐和音乐创作并不感兴趣,他们感兴趣的是,音乐是一个有着神圣秩序的整体宇宙的一部分。人类经验和生存的各个方面所固有的数和比例可以进行类比,这一事实正是这种基本内在关联的证明。

正是这种类比扩展决定了波埃修音乐宇宙的构成。它是由三部分所组成:宇宙的音乐(musica mundana)、人的音乐(musica humana)和器乐(musica instrumentalist)。宇宙的音乐包括诸如天体的运动,元素之间的顺序和相互关系,以及季节变化之类的东西。许多中世纪哲学家的确认为,行星在自己的轨道上发出特定的声音,有几位哲学家甚至致力于推导出由此产生的实际声音,也就是天球的音乐。人之所以听不到这些声音是因为感官的不完美以及人对任何持续存在的属性缺乏敏感。人的音乐关注的是身体与灵魂结合在一起,就像在由两个同时发声的音所组成的音程中;它考虑像人体比例、体液、各种德行和长处的比例,等等。器乐原指乐器的音乐,也许是为了特指那些用于测量音程比率的乐器,特别是单弦琴。然而,任何关于音乐的中世纪划分都不能忽视教会圣咏的重要性,因此,器乐概念很快就扩大到包含所有有声音乐在内,既有声乐也有器乐。

虽然波埃修对音乐构成的看法一再得到后来作者的呼应,但它绝非对中世纪音乐的唯一分类。[6]例如,普吕姆的雷吉诺(Regino of Prüm,活跃于9世纪末10世纪初)建议把音乐分成两类:自然的和人工的。由于他的著作已知的最早版本非常简要,所以每一类的具体细节比较模糊。一则最近的详述做出了澄清:

自然的音乐是指既非由乐器,亦非通过手指触摸,也不是通过人的任何接触或鼓动而产生的音乐:实现其转调的仅仅是教导甜美调式的神圣灵感支配下的自然,比如存在于天空的运动或人的嗓音中的音乐。[7]

在哲学家看来,听不见的“声音”要比那些能够听到的声音更为甜美。在伪狄奥尼索斯(pseudo-Dionysius)的神秘主义著作中,物质世界反映了神的和谐与美,他的哲学进入了建造哥特式教堂所基于的观念。有一个存在之链包含了天界的等级结构和教会的等级结构,音乐家所起的重要作用是,接收在天上唱的圣诗,并将它们传递给终有一死的人类,使之可以听到。

当然,还有更为实用的音乐观,比如巴黎理论家格罗肖的约翰(Johannes de Grocheo,活跃于1300年左右)所提出的观点。他宣称,与包括波埃修和13世纪中叶的理论家加兰的约翰(Johannes de Garlandia)在内的早期作者的信念相反,天体在沿轨道运行时并不发出声音。他略带轻蔑地问,是否有人听到过人体结构发出声音。格罗肖认为,音乐可以分成三类:教会的音乐(格里高利圣咏)、可测量的音乐(复调音乐)和俗乐(民间音乐)。[8]但哲学观点对更具实用倾向的理论家们产生了很大影响,以至于格罗肖的看法甚至在处理这一主题的后期作者中似乎也代表了少数人的观点。

关于音乐宇宙的流行的哲学观点自然会引出一些与音乐家概念有关的推论。在稍后的一段话中,波埃修宣称:

有三类音乐家与音乐技艺有关。一类涉及乐器,另一类创作歌曲,第三类判断器乐作品和歌曲。但专门研究乐器并把所有精力都消耗于其中的那类音乐家,比如西塔拉琴的弹奏者以及在风琴等乐器上展示技巧的人,与音乐科学的理智是分离的,因为正如所说的,他们都是仆人,而且也没有任何理性的东西,完全缺乏思辨。第二类与音乐打交道的人是诗人,他们创作歌曲与其说是通过思辨和理性,不如说是通过某种自然本能。因此,这类音乐家与音乐也是分离的。第三类是有判断技能的人,他们对节奏、旋律和整个歌曲做出权衡。看到整体基于理性和思辨,这类人被正确地认为是音乐的,他们认为音乐家要能根据适合于音乐的理性或思辨来判断调式和节奏,判断旋律的类别及其混合。[9]

于是,根据哲学家的说法,能够演奏、歌唱或作曲并不足以成为音乐家!哲学家们促进了感官与心智之间的划分,并把优先性给了心智。正是这种优先性使波埃修的宇宙的音乐和人的音乐概念成为可能。

显然,迄今为止我们所描述的观念和价值观都属于一个有限的群体。需要指出的是,讨论音乐的许多更著名的中世纪思辨作者主要并不是我们所谓的音乐家,而是更关心治国才能、神学或哲学的人。这种状况绝非专属于当时,而是与更近的时代有各种相似之处。例如,19世纪的一些重要的作家和哲学家,其中包括尼采,对于音乐都有鲜明的看法;虽然这些人并不必然精于音乐之道,但他们的观点有助于影响当时的一般潮流。虽然自由技艺内部对于音乐的看法并未始终决定中世纪的音乐创造力,但更有学识的作曲家很难完全避免这些思维方式的影响。一般来说,各个学科并不像现代与之对应的学科那样往往是孤立的。本书中联系其他自由技艺而提到的许多人物——马提亚努斯·卡佩拉、波埃修、卡西奥多鲁斯、圣奥古斯丁、塞维利亚的伊西多尔、阿尔昆、拉巴努斯·毛鲁斯、欧塞尔的雷米吉乌斯、诺特克·拉贝奥(Notker Labeo)、赫尔曼(Hermannus Contractus)、加兰的约翰、[10]里尔的阿兰和穆里斯的约翰(Johannes de Muris)——都为音乐和他们的时代对于音乐的态度提供了重要信息。(赫尔曼还创作了两首可爱的圣母颂歌,即《慈悲圣母》[Alma Redemptoris Mater]和《圣母经》[Salve Regina],它们对于后来的音乐都有十分重要的意义。)

当然,更具实用性的理论家在对待音乐方面显示出了不同范围的关切。阿雷佐的圭多(Guido d’Arezzo,约990-1050)是其中最著名的之一,他在《关于不知名的歌曲的书信》(Epistola de ignotu cantu)中指出,他在某些方面已经远离了波埃修,因为波埃修的论著“对于哲学家有用,对于歌手没用”。[11]此外,很难完全理解中世纪早期存在于音乐与音乐理论之间的动力,因为第一部可观的音乐集直到公元9世纪末、10世纪初才出现。甚至到那时,我们都没有获得一种均衡的音乐观,因为只有那些能够(无论直接或间接)接受教会教育的人才能掌握写作技巧和音乐记谱法。中世纪早期的修士们对于保存或讨论他们那个时代的世俗音乐不感兴趣,这是完全可以理解的。事实上,第一部致力于世俗音乐的重要手稿直到13世纪中叶才出现,据目前所知,只有格罗肖的约翰对这种音乐做过理论讨论。那种认为世俗音乐文化在1100年以前相对丰富的观点主要基于文学作品中模糊的提及,因此在不同学者那里有很大变化。

参考文献

[1] Translation from Oliver Strunk, Source Readings in Music History (New York: W. W. Norton, 1950), p. 80.

[2] 关于对自由技艺的各种不同安排,参见Edward A. Lippman, “The Place of Music in the System of Liberal Arts,” Aspects of Medieval and Renaissance Music, ed. by Jan LaRue (New York: W. W. Norton, 1966), pp. 545-59。

[3] Translation from Strunk, Source Readings, p. 88.

[4] Liber Sapientiae, 11:21.

[5] Otto von Simson, The Gothic Cathedral (New York: Harper and Row, 1956), pp. 21-58的“Measure and Light”一章从音乐和建筑这两个角度对该主题做了出色介绍。

[6] 参见Gerhard Pietzsch, Die Klassifikation der Musik von Boethius bis Ugolino von Oruieto (1929; repr. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968)。

[7] Translation from Calvin M. Bower, “Natural and Artificial Music: the Origins and Development of an Aesthetic Concept,” Musica Disciplina, 25 (1971), p. 21.

[8] Ernst Rohloff, ed., Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo (Leipzig: Gebrüder Reinecke, 1943), pp. 46-47; English translation by Albert Seay, Johannes de Grocheo: Concerning Music, 2nd ed. (Colorado Springs: Colorado College Music Press, 1974), pp. 10-12.

[9] Translation from Strunk, Source Readings, p. 86.

[10] 语法学家加兰的约翰与音乐理论家加兰的约翰是同一个人,这种观点受到了一些学者的挑战。

[11] Translation from Strunk, Source Readings, p. 125.

本文经授权转载自微信公众号“哲学园”。选自《中世纪的自由七艺》。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号