近期,多个品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险实施召回,而此前国家市场监督管理总局已撤销或暂停了多个充电宝及电芯厂家 3C 认证。6月26日,民航局发布紧急通知,自 6 月 28 日起禁止旅客携带没有 3C 标识、3C 标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班,以保障航空运行安全。3C 认证,即“中国强制性产品认证”(China Compulsory Certification),是我国依法实施的强制性市场准入制度。

一时间,充电宝安全性又成为公众关注的问题。你手上的充电宝是否带有3C认证?或许并不为所有人知的是,充电宝所携带的能量很少,但若事故发生,产生的威力却很大!

撰文 | 李存璞(重庆大学化学化工学院教授,中国化学会科普工作委员会委员)

随着罗马仕充电宝召回事件的发酵,机场出发层被暂扣的充电宝可能已经比打火机还要多。一时间,充电宝仿佛变成了“小型燃烧弹”,回家检查自己充电宝是否具有3C认证,或者干脆想办法购买3C认证贴纸(这是违法行为!),成了不少读者看到这一新闻的第一反应。

可是,我们明明用了很多年的充电宝,怎么它突然就变得熟悉又陌生呢?如何尽可能地挽回充电宝,让它健康、安全、幸福地度过一生,本文也许可以给你一些参考。

01

一个充电宝,一个化学反应器

几乎所有的充电宝都是化学电源。当我们用加粗、标红这种老式流行风尚来标注前面这句话时,说明这可能是一句陈词滥调,但又应该有一些新的思考值得体会。

化学电源是指通过化学反应释放能量并转化为电能的一类装置,通俗来说,就是利用化学反应‘发电’的电源。

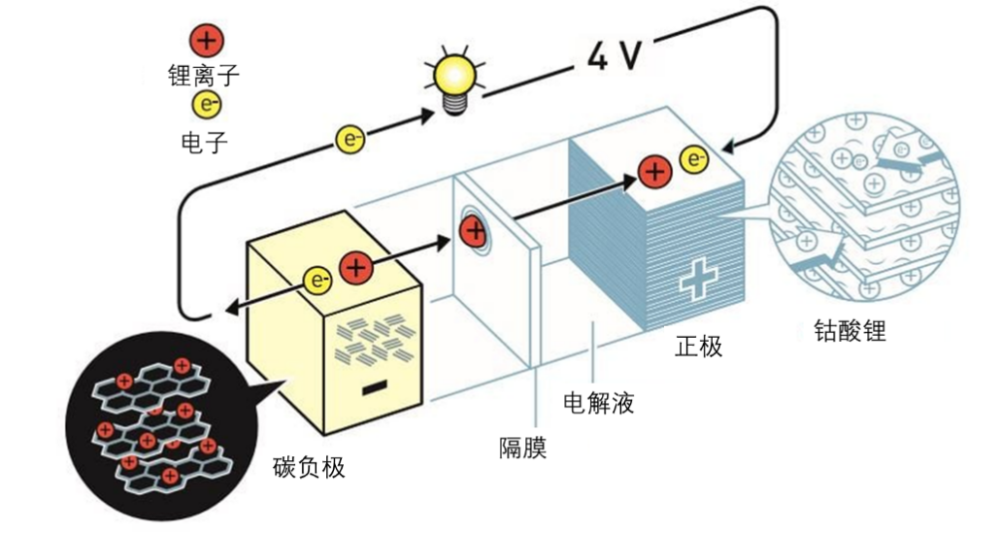

目前的商用充电宝,一般以锂离子电池作为化学能-电能转换的电芯。作为2019年诺贝尔化学奖的获奖成果,如图1所示[1],当充电宝对外供电(如给手机充电)的时候,其发生自发的化学反应:电子从外电路由负极经过手机等用电器到达正极;电芯内部,锂离子从负极经电解液向正极迁移,完成整个电池回路。而当给充电宝充电的时候,上述过程逆向发生。

图1 钴酸锂作为正极、碳为负极的锂离子电池放电示意图。图源:参考文献[1]

所以充电宝的每一次充电/放电,其实都是电芯内部发生化学反应,从而将电能转换为化学能(充电),或者将化学能转化为电能(放电):是的,我们携带的充电宝,本质上携带的是一个化学反应器。

02

购买充电宝,是购买“能量密度”

既然是一个化学反应器,那我们必然希望它能尽量多地储存能量——在有限的体积与重量的前提下。当我们购买一个商家标称的5000或者10000毫安时(mAh)的充电宝时,我们可能误以为这就是它拥有的能量,但其实毫安时是一个电量单位,并不等同于能量。电量Q被定义为电流I乘以时间t:

Q=I×t

因此,1毫安时其实是1毫安(mA)的电流经过1小时(3600s)积累所携带的电荷量,单位为库伦(C),即:

1mAh=1×10-3A×3600s=3.6C

电能W则被定义为电势差(或者电压)乘以电量:

W=U×Q

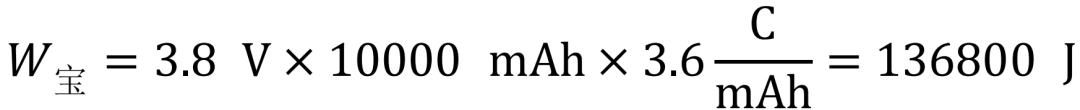

对于常见的如钴酸锂为正极、碳为负极的锂离子电池而言,其电压一般是3.8V,因此一个10000 mAh的充电宝所能携带的能量为:

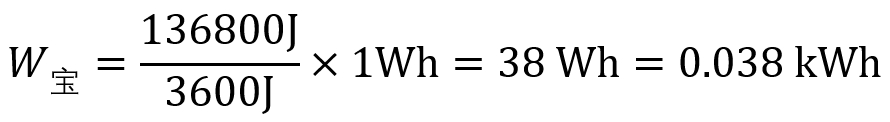

136,800焦耳,看起来很大,但其实一点都不大。当我们把它转化成我们常用的电能单位,比如1度电(1 kWh),因为1Wh=1W×3600s=3600J, 那么这个充电宝的能量是:

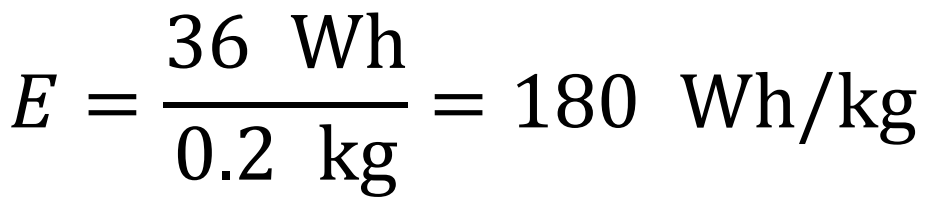

这个充电宝仅仅能储存0.038度电。10000 mAh的充电宝一般重量在200 g左右,它的重量能量密度E可以估算下:

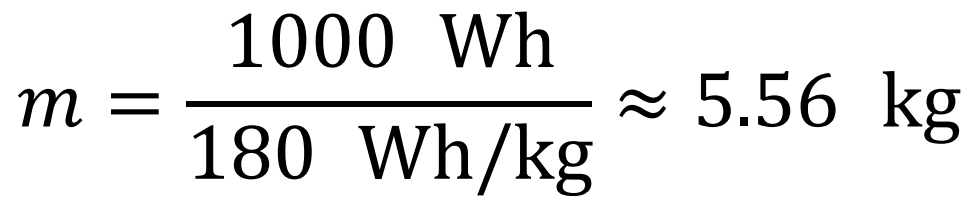

也就是说,如果我们想要携带一个1度电能量的充电宝,那么一般其重量约为:

对于消费者而言,当然是想要购买一个重量尽量小、能量尽量大的充电宝,即能量密度尽量大一些,以方便我们多充手机几次。

既然充电宝是一个化学反应器,那是不是可以找那些尽可能高能量的化学反应为我们服务呢?

当然可以,如果我们并不在乎安不安全。

三硝基甲苯(TNT)的能量密度约为1160 Wh/kg,是前述充电宝能量密度的6.4倍;汽油燃烧反应的能量密度约为12000 Wh/kg,甚至是TNT的10倍。当我们仔细分析这些数字的时候,一切都显得很不合理:TNT的能量密度竟然只有锂离子电池的6.4倍,而汽油明明感觉不如TNT厉害,却能放出TNT 10倍之多的能量?

这时候需要一些初中化学的配平知识来帮我们厘清能量与化学反应的关系。

锂离子电池:

LiCoO2+C6→ Li1-xCoO2+ LixC6+555 Wh/kg

TNT爆炸反应:

2C7H5N3O6→ 3N2+ 5H2O + 7CO + 7C +1,160 Wh/kg

辛烷(汽油)燃烧反应:

2C8H18+25O2→ 16CO2+ 18H2O +12,333 Wh/kg

从上述反应可以看到,当我们只考虑锂离子电池的正极-负极材料之间的反应,而忽略电池附件(比如电池壳、隔膜、电解液等)的重量时,锂离子电池的能量密度甚至已经达到TNT炸药爆炸反应的一半。而辛烷汽油的燃烧反应,尽管能量密度很高,但还需要从外界结合氧气才能发生,因此汽油的燃烧没办法像TNT爆炸一样瞬间完成——TNT只需要自己分解就可以了——即爆炸威力一般比TNT要小。

所以我们不如携带汽油发电好了?当然可以,但这一切的难度在于我们需要的是一个可控的化学反应器,要能够控制电子的走向——电子走外电路给用电器供电;要能够控制反应速度不快不慢——太快了要爆炸,太慢了用电器等不及。对于汽油而言,燃料电池也许是一个不错的可控反应器,但技术还远未成熟。

锂离子电池几乎是目前化学能-电能转换装置的最优解,毕竟其储存的化学能可以有TNT炸药的一半之多。但也正因如此,锂离子电池炸起来威力很大。

03

为什么会炸

目前广泛采用的锂离子电池中,正极材料包括钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂等;负极材料则主要为碳材料,亦有添加硅的硅碳负极以提升电池能量密度。成本、能量密度、功率密度(单位时间能放出的能量)、安全性,这四个指标是充电产品的核心,但显然四者很难兼顾。

钴酸锂是目前大多数手机等小型数码设备所用锂离子电池的正极材料,相较来说,其电压最高、功率密度和能量密度最有优势,但成本高;大型储能装置则往往使用成本最低、性能最差的磷酸铁锂正极,其安全性也有优势;而充电宝、电动汽车等,很多产品采用三元材料[例如镍钴锰(NCM),主要产品有NCM 523(Ni:Co:Mn=5:2:3)、811(Ni:Co:Mn=8:1:1)]。

三元材料是目前兼顾高能量密度与成本可控性的优选正极材料,但安全性较差,其原因在于为了提升电池的能量密度,三元正极材料的电势较高(氧化性强、电池电压高),镍元素比较容易在高电势下发生氧化反应,导致电池正极材料结构破坏。同时过高的电池电压,容易导致锂离子电池中的有机电解液分解或者与负极反应。有机电解液发生的反应,是电池正负极储存的能量之外的额外氧化还原反应,会释放大量能量,且由于不经过外电路控制反应速率,能量释放速度快。一旦电池内部热量失控,电解液会加速分解为气体,导致电池破损,此时有机的电解液遇到空气中的氧气,且处于高温环境,那么如同汽油燃烧一般的热失控会随之发生。(关于锂电池燃爆的具体原因,可参见《电动汽车因何爆炸?揭开锂电池“王炸”的秘密》)

你看,充电宝的自燃果然严重:在热失控的初期,是类似TNT爆炸的有限空间自发氧化还原反应(能量有TNT爆炸的一半);热失控的后期,则是类似汽油燃烧的剧烈放热过程。对于飞机这种对安全极度重视的运输工具,自然要十分小心充电宝。

04

如何不炸?

想要充电宝不炸其实不难。

事实上,发生自燃、爆炸的充电宝往往不是处于每天都在使用的状态,反而是偶尔用一下的充电宝更易自燃——尤其是充满电放着,等待下一次出差再用的充电宝最为危险。

原因还可以从锂离子电池储存能量的原理得出。当我们给充电宝充电时,是将电能转化为化学能储存到正极与负极中;电池充满的状态,其所蕴含的能量最高,且正极的氧化性最强、负极的还原性最强。在这一状态长期放置,即使没有外电路接通,正极的强氧化性也会导致正极中的镍元素(三元正极材料),或者钴元素(钴酸锂正极)溶出,正极材料结构破坏,或者直接导致电解液分解。同样的,处于强还原状态的负极材料,也会与电解液反应,导致电池内部能量积累。时刻谨记,一个充满电的充电宝,储存有约等于其一半重量TNT的能量,就是个小炸弹!

上述电池内部的自发副反应过程一般十分缓慢,每天/每周充放电使用的充电宝不会始终处于充满的高能量状态,因此很少发生自燃自爆。同样的原因,我们每天使用的手机,几乎每天都要充电1-2次,更难发生自燃(除了几年前有产品设计缺陷的某品牌Note系列手机)。

那么如何减少充电宝自燃(甚至包括电动汽车、锂离子电池电动自行车等)呢?

首先,需要厂家负起安全责任感,做好电路控制与阻燃措施,防止充电宝电芯过充、过放,保证电极材料的稳定。阻燃材料的使用,是充电宝出现事故时的最后一道防火墙,不要为了节约成本而减配,这也是3C认证的一部分意义所在。

其次,作为消费者而言,选择磷酸铁锂作为正极的锂离子电池自燃风险会低一些,因为其电池电压低,本身储存的能量也少,材料结构也相对稳定。但是磷酸铁锂正极的电池能量密度低,可能不能满足日常需求。

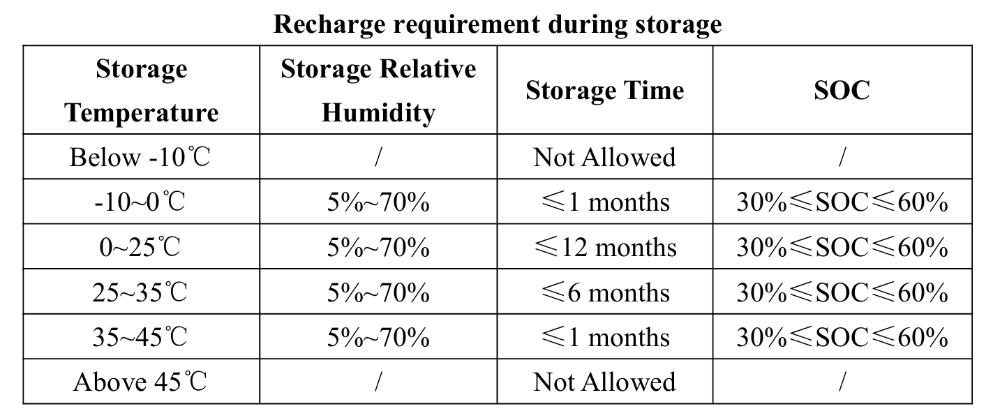

最关键的,在用户端,对于三元正极、钴酸锂正极的充电宝等产品而言,不要让电池处于充满电状态持续存放至关重要。下表是国外某品牌的储能装置储存条件要求。

SOC是电池的荷电状态(State of Charge),可以简单理解为电池电量百分比。可以看到,保持电池充到30%—60%电量(SOC)是电池储存的要求。并且应该根据不同温度,每年/每半年对电池做一次充放电,原因就在于长期满电状态储存容易导致电池故障、失效,甚至发生自燃。而放空电池进行储存,则可能导致负极结构被破坏,虽然自燃风险较低,但容易导致电池失效。

对于充电宝而言,如果不频繁使用,建议充到50%电量储存,这样可以大大延长其使用寿命、降低自燃风险。手机、电动汽车等也不建议充满电后长期不使用。而对于不再需要的充电宝等锂离子电池产品,目前一般按照可回收垃圾来处理。但由于锂离子电池一方面有自燃风险,另一方面又是珍贵的资源,可以专门回收应用。因此建议尽快建立锂电池回收机制,把风险变收益,把垃圾变宝贝。

尽管这种方式可能并不符合用户习惯,但却是对用户最好的保障,也建议厂家在充电宝使用说明书中提供对应的储存建议信息,方便消费者安全、长期、可靠地使用充电宝。

锂离子电池自燃并不可怕,可怕的是使用不当。当然,科学家们还是应该进一步努力,早日实现本质安全的锂离子电池。

参考文献略

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号