阅读:0

听报道

信息时代,过去孤立的、资料匮乏的非智能医疗正在向数字驱动的、人工智能辅助的智能医疗方式逐渐转变,检查数据更多更精确了,医生的决策更准确了,看病的效率更高了。不过,这样就行了吗?患者因此就满意了吗?医生因此就幸福了吗?

美国著名心脏病学家、智能医疗发展领航人埃里克·托普(Eric Topol)博士在《深度医疗》(Deep Medicine)这本书里回答了这个问题。在他看来,技术应当支持更为人性化的医学,培养良好的深度医患关系。毕竟,医学的对象是“人”,而不是病。今天的展卷专栏摘选了托普关于“深度共情”的思考和展望,以飨读者。

本文摘自《深度医疗》第十三章(河南科学技术出版社2020年11月第一版)

撰文 | Eric Topol

翻译 | 郑杰、朱烨琳、曾莉娟

学习与患者交流或许能让医生重新爱上自己的工作。让患者走进医生的内心,什么都不会损失,反而能收获更多。

——阿纳托尔·布鲁瓦亚尔

1975年秋天,我与其他90多位同学一起踏入医学院。当时,我们大多数人都刚刚大学毕业,是一群理想主义者。当时极其热门的医学类电视剧《韦尔比医生》(Marcus Welby, M.D.),讲述了一位对患者态度极好的家庭医生的故事;《基戴尔医生》(Dr. Kildare)也在电视上频繁重播。当时的医疗行业很单纯,医生能与患者建立真诚的关系,繁杂的影像扫描(拍X线片除外)或实验室化验等医疗操作很少,查房记录都是手写的。为新患者预约的门诊的会诊时间至少有一小时,复诊时间也有30分钟。那时,零售诊所根本不存在,也没有用来评估医生表现的相对价值单位,每位医生也不做月度工作报告,医院或诊所几乎没有管理人员。电子健康档案自然也不存在,医护人员也就不需要花费太多时间在计算机上,医疗机构中甚至都没有打字机。当时,“卫生系统”一词还未问世,全美医疗健康领域的工作岗位只有不到400万个。每位患者每年花费的医疗费用低于800美元,不到全美GDP的8%。

40多年后的今天,一切都截然不同了。如今,医疗行业已成为全美规模最大的行业,拥有超过1600万个工作岗位,也是美国大多数城市的主要就业来源,许多“非营利性”医疗系统的收入每年高达百亿美元。目前,我们在医疗健康上的人均支出已超过11000美元,每年总体超过3.5万亿美元,接近全美GDP的19%。部分药物和治疗的单次花费超过100万美元,绝大多数治疗癌症的新药一个疗程的起价超过10万美元,许多特效药每月大约需要花费2000美元。即便考虑通货膨胀、人口增长和老龄化等因素,调整这些数值,我们也很快就发现,增长趋势好比一列失控的火车。美国的卫生系统现在拥有雄厚的投资资产,如超过400亿美元的凯泽健康(Kaiser Health)、超过170亿美元的阿森松健康(Ascension Health),以及超过90亿美元的克利夫兰诊所等。

随着医疗健康行业经济的爆炸式增长,医疗服务也在逐渐失去人文关怀。令人感到震惊的是,早在90多年前,弗朗西斯·皮博迪就已经预言到这种情况:“医院……容易退化成没有人性的机器。”人们不再关心个性化医疗,商业利益取代了医疗健康,通过压榨临床医生来获得最大生产力和利润。医生花在患者身上的时间越来越少,即便花了时间,也缺乏与患者之间的沟通和联系,效果也不尽如人意。长期以来,医疗行业一直深陷在低效、错误、浪费和次优结果的泥潭中。尤其是近几十年来,医疗行业在照护患者方面真正迷失了方向。在美国,新患者预约的平均会诊时间仅12分钟,复诊仅7分钟。“韦尔比医生”的时代早已一去不复返。

虽说人工智能会给医学带来翻天覆地的改变,但并不一定意味着一切将变得更好。如今,技术应用可能越来越细分且专业化,带来的许多好处仍处于初级阶段,但这些技术最终将影响医学领域的每个人,不仅是放射科医生、病理科医生、皮肤科医生等“有模式”的医生,还包括其他各类医生、护士、医生助理、药剂师、理疗师、临终关怀服务者和其他护理人员等,在未来人工智能将承担他们的工作。此外,整个医院、诊所的生产力和效率都将得到显著提高。所有这些需要很多年才能实现,但最终会成为医学史上最大的变革。摆在我们面前的超级简化的工作流程,将会以各种不同的方式影响医疗健康的方方面面。而这可能会带来两种截然不同的结果:让情况变得更好,或变得更糟。而现在,我们必须跳出这个框架向前走,以确保我们正朝着正确的方向发展。

为医生和患者赢取宝贵的时间

人工智能给医学领域带来的最重要的成果之一,可能就是时间方面的改善了。目前在美国,超过一半的医生有职业倦怠,超过25%的年轻医生患有抑郁症,每年有三四百名医生自杀。职业倦怠会导致医疗失误,而医疗失误反过来也会加重倦怠。医生希望花更多时间与自己、家人、朋友,甚至是患者在一起,从而找到工作与生活的平衡。虽然这可能不是解决之道,但却是个开始。

对于患者而言,时间方面的改善给照护质量及健康结果带来了至关重要的影响。2018年,美国国家经济研究局发表了宾夕法尼亚大学埃琳娜·安德烈耶娃(Elena Andreyeva)和她同事共同撰写的一篇论文。该论文研究了关于家庭健康问诊时间对急性病患者治疗出院后的影响。她们分析了护士、理疗师和其他临床医生的6万多次会诊后发现:会诊时间每延长一分钟,患者再入院的概率会降低8%;兼职医疗服务者的服务每延长一分钟,患者再入院的概率会降低16%;护士每多花一分钟,患者再入院的概率会降低13%。在研究人员发现的所有可能影响再次住院风险的因素中,时间是最重要的。

1895年,被后人称为“现代医学之父”的威廉·奥斯勒(William Osler)写道:“用不到半小时的时间来审阅一份病例,是无法令人感到满意的。患者希望医生能多花时间在他们身上,10~12分钟的匆忙检查并不能使患者感到满意。”120多年后,一切都已成真。

芝加哥大学的内科医生戴维·梅尔策(David Meltzer)研究了同医生共处的时间与其他相关因素的关联性,比如照护的连续性,即会诊医生与住院检查时的医生是否为同一人。他的研究报告指出,花更多时间与患者在一起,能降低20%的住院率,节省数百万美元,而且有助于避免医院感染和其他医疗事故风险。这么做能带来如此巨大的收益,以至于凯泽医疗(Kaiser Permanente)和范德比尔特大学随后也复制了这一模式。

这些研究都表明,临床医生与患者的相处中,时间长短至关重要。延长会诊时间不仅能增进医患交流,建立信任,还能改善结果,降低后续成本。这如同一项前期投资,可以带来丰厚的回报。然而,现实却完全与提高医疗健康领域生产力的目标背道而驰,如今临床医生往往被迫在尽量少的时间内会诊尽量多的患者。要节省这些钱,就需要医生用时间来补偿。涉及34家诊所的168位临床医生的一项研究表明,工作节奏是工作满意度最重要的决定因素。

如今,人工智能可以帮助患者赢取宝贵的时间。2018年,美国公共政策研究所发布了一份有关人工智能技术影响的详尽报告:《为所有人提供更好的医疗和护理》(Better Health and Care for All)。该报告预测,人工智能将为不同的临床医生腾出平均超过25%的时间来照顾患者。技术带来的最重要的影响之一:让临床医生摆脱电子健康档案的束缚。在科罗拉多大学,医生开始将计算机带出诊室,在医生助理的陪同下为患者提供服务,医生的倦怠程度显著下降,从53%降低到13%。很多人认为,使用自然语言处理能达到与患者直接沟通同样的效果,然而单靠技术解决方案是行不通的,我们得认识到医学不是一条流水线。

虽然技术能带给医生更多时间,但仍然不够。如果要让医学真正地深入人心,就必须从根本上改变医生的思考方式及与患者互动的方式。

培养医生的共情能力,让就医更加人性化

当今的医学领域严重缺乏共情,其中只有一小部分原因与时间不足有关。

英国医生马修·卡斯尔(Matthew Castle)曾发表过一篇略带讽刺意味的文章,名为《工作过劳》(Burnout),他在文章中将自己的角色设定为一位生活在2100年的人工智能医生。他拥有足够的深度学习能力,能对每位患者进行完整的分子和神经精神病系统分析,熟悉所有生物医学文献,还能同步进行数千次会诊。有了这些数据和人工智能,很多人会认为一切都将是乌托邦式的,然而,他的公司却要求他提供人性化的品质服务。他筋疲力尽,要求休假6个月,理由是“公司要求培养共情能力”。卡斯尔写道:“不管人类或机器多么强大,一旦要求他们做一些不可能的事情,就会失败。”

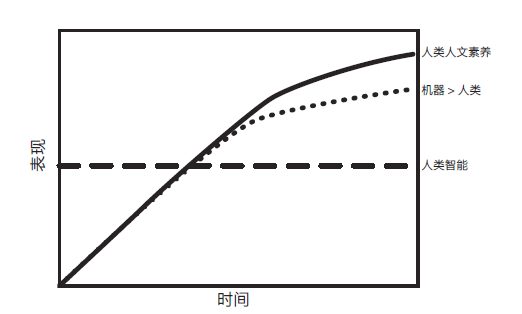

随着机器变得越来越智能,人类需要沿着一条不同于机器的道路进化,以便变得更加人性化。在图13-1中,我试图描述这一点。随着时间的推移,人类的表现不太可能发生实质性的改变。而在各种细分任务上,机器将逐步超越人类。为了将人类带入一个新的高度,我们需要提高人文素养,而这始终是人类与机器的根本差异所在。值得注意的是,尽管人们一直在努力设计各种能提升共情能力的社交机器人或应用程序,但人类的共情能力并不是机器能够真正模拟的。一些试图探测愤怒、悲伤、疲劳和分心等人类情绪的人工智能应用正在研发中。由最先进的机器人公司研制的虚拟人已经被内置了共情能力,但参与研发的人工智能专家也承认其有所不足,因为还无法“使这样的机器充满人性”,日本人称之为“存在感”(sonzai-kan)。会共情只是人类的基本特征之一,我们还需要爱、笑、哭、梦想、害怕、悲伤、喜悦、相互信任、相互关心、受苦、探索、讲故事、启发、好奇、创造力、感恩、乐观、善良、表达情感、理解、慷慨和尊重等,并且还需要适应能力、创新力、直觉、常识、文化、抽象化和语境化的能力,以及灵魂等。

图13-1人类智能、机器及人类人文素养的变化曲线

人工智能专家布莱恩·克里斯汀(Brian Christian)在《最有人性的人》(The Most Human Human)一书中谈道:“要成为富有人性的人,就要成为一个具有生活痕迹、有特质、有观点的特定的人。人工智能表明,当我们试图将这些特定的人类品质赋予智能机器时,智能机器与人类之间的界线最容易模糊。”所以,我们不能允许这种情形发生。

《希波克拉底誓言》中有这么一条:“……同情心及理解,有时比外科医生的手术刀和药剂师的药物还重要。”共情是与患者建立关系的基础。一项系统性研究对964项关于医生共情能力影响的原始研究进行了汇总,结果发现,共情与临床结果的改善、患者满意度、患者对医嘱和处方的依从性,以及减轻焦虑和压力之间,存在明确的正相关关系。

共情对我们观察他人经受苦难的能力可以起到重要的作用。具有讽刺意味的是,作为医生,我们受到的训练则是避免使用“痛苦”一类的词,因为它们无法起到任何作用。《美国医学会论文撰写指导手册》(American Medical Association Manual of Style)中提到,我们应该“避免把人描述成受害者,且不使用其他表示无助的情感术语,如折磨、遭受、患病、残废等”。托马斯·李(Thomas Lee)在《新英格兰医学杂志》上撰文指出,尽管“从理论上可以考虑人类的痛苦,但最好还是避免”,“患者一定是‘患有’某种疾病、并发症或产生了不良反应,而不是‘感到痛苦’或‘遭受痛苦’”。他主张:“即使我们知道,‘痛苦’对患者来说是真实存在的,医生也应该设法避免使用‘痛苦’一词,因为产生‘承担责任’这样简单的念头就会使我们不堪重负,我们已经为太多职责和义务所压垮。”我们有用于治疗焦虑症相关的账单编码、报销比例以及药物,却没有用于减轻痛苦的,这么一想,也就不足为奇了。机器同样无法做到这一点,减轻痛苦依赖于人与人之间的联系,需要时间,需要以信任为基础。

我曾经会诊了一位患者。她是一位年轻女性,之前经历了多次“流产性猝死”(aborted sudden death),所以来我这儿寻求第二意见。单单“流产性猝死”这个词就传达出一种比给人贴“心力衰竭”标签还糟糕的冷漠,这种冷漠需要被更温暖的东西替代。我们谈论患者痛苦的方式,会成为患者每天生活中思考的核心。心律失常会危及生命,为了防止再次发生,我们给这位患者植入了一个除颤器。植入过程中需要将大量的硬件插入到她的心脏和身体里。这个过程本身就是创伤性的,但这并不是造成她痛苦的主要原因。她开始同我诉说自己的恐惧和担忧,她和丈夫本来想生个孩子,但是……她开始抽泣,边抽泣边挣扎着说,她不想把“坏基因”传给自己的孩子。我完全能理解她的担忧,部分原因可能是因为我女儿当时也怀孕了。

这位患者之所以痛苦,不仅是因为她所经历的事情,还有她想象的自己的孩子未来可能会遭遇同样的事情。我握着她的手,试图安慰她,也是在安慰我自己。几分钟后,我告诉她,我们将对她的基因组进行测序,寻找可能导致心律失常的突变基因。如果我们能找到,这将有助于我们对胚胎进行选择,避免将“坏基因”遗传给她的孩子。几个月后,我们找到了突变基因。她和丈夫得知他们可以摆脱这种可怕的焦虑情绪,且可以安心怀孕后,大大地松了一口气。这次经历让我觉得“深度医疗”这个词是如此恰当。

共情对改善医生表现和社会心理起着重要的作用,因此了解共情能力是否可以进行培养或湮没至关重要。扎克·克尔姆(Zak Kelm)及其同事对64项研究进行了深入分析,其中10项研究是经过严格设计的。总的来说,这些研究表明,医生的共情能力是可以培养的。然而,由于共情能力受到实践环境的挑战,其分数在临床培训期间会下降。戴维·斯凯尔斯(David Scales)医生曾经指出,从业者缺乏如医生所希望、患者所应得的照护时间,医生们指责“计费系统所带来的时间压力导致患者数量高于质量,工作环境混乱且缺乏控制,同时还要花很多时间在行政任务上”。此外,医疗专业人员在情商测试中通常得分较低。利他主义者的情商得分在60~70范围内,艺术家和音乐家的情商为50多,医生为40多,精神病患者在10分以下。甚至,“共情”的神经解剖学可以精确定位相关的大脑部位和回路,以及生物、心理、社会等多方面的刺激和抑制。

然而,令人感到鼓舞的是,对于同情心、共情能力,以及从他人的视角看待问题等关键“软技能”而言,大脑具有可塑性。有这么一个案例:超过300名健康的成年人(非医生)接受了旨在增强存在感(注意力和内在感受意识)、情感(关怀、同情心、亲社会动机、应对困难的情绪)和观点(元认知、观点接受)的培训。培训期间进行的一系列MRI影像显示,在9个月内,与每个行为模块相关的大脑形态都发生了显著变化。实际上,已有解剖学和经验证据能够说明,我们有望培养共情能力和其他“软技能”,由此可以采取更多措施来改善临床医生的共情能力。毕竟治疗师也需要康复。我们不应该等到抑郁症和自杀发生时,才正视这些可能性。

培养医生的存在感,建立深厚的医患关系

改善共情能力只是一个开始,医患关系远比有无共情严重得多。为了使人与人之间的联系更深入和真实,许多因素都值得重视。我邀请我的朋友亚伯拉罕·维基斯为本书作序,主要原因是他一直是“存在”学说的先锋,“存在”是关于人类联系的一门艺术与科学;而且,他发起了一项重大举措来进行捍卫。正如维基斯所说:“‘存在’对患者和照护人员的健康都很关键,也是在所有人际交往中建立信任的基础。”他给了一个明确的定义:“‘存在’是在为患者和医生呐喊,是我们共有的基础,对此我们不应该妥协。它也是改革的起点,是我们为这一事业奋斗时的告示。”

多发性硬化患者沙龙·罗曼(Sharon Roman)曾经说过:“当医生双手长满了老茧、粗糙不堪,耳朵听不到声音,检查开始变得像审讯,你就该考虑换医生了。”患者希望医生在场,用心倾听、全神贯注,但现在能这样做的医生极少。医生不怎么倾听患者,总喜欢打断患者。事实上,在美国,从医生与患者会面开始到打断患者,据统计,平均只要18秒。18秒!医生们希望开门见山,而不是给患者一个讲述自己故事的机会,这与医生们所面临的极端时间压力密切相关。实际上,这是一个多么难得的机会:了解患者,观察他们的情绪,把他们的担忧、症状和自己的理论原因联系起来。

“现代医学之父”威廉·奥斯勒说过:“要倾听你的患者,他其实是在告诉你诊断结果。”我的朋友杰尔姆·格罗普曼(Jerome Groopman)写了一本书叫作《医生最想让你读的书》(How Doctors Think),他在书中指出了医生不倾听、不让患者发声所带来的一系列负面影响。记者安德烈娅·米切尔(Andrea Mitchell)回顾自己的职业生涯时说,蒂姆·拉瑟特(Tim Russert)给她的建议很有帮助:“永远要记得在别人回答的间隙去倾听。”这同样适用于医学。我们需要患者能够自由地讲故事,因为即使人工智能设法将档案、实验室检查和影像等集成为可操作的东西,也永远无法与患者讲述自己的故事相比拟。作为医生,我们接受的训练是记录历史,但这显然是错误的,这样做只是抢占了谈话的先机,而谈话既要给予也要索取,最深刻、最亲密的感觉就应当以这样的方式呈现。如果医生们有什么愿望的话,那就是“他们希望有时间和患者交谈,明白这种接触的价值”。

我想起了一篇文章,讲述的是一位医学生茱莉亚·舍恩(Julia Schoen)和她的第一位患者B先生的故事。舍恩描述了她会诊B先生的情况,她的团队对B先生这样描述道:“男性,63岁,患有射血分数保留性心力衰竭……肺动脉高压、慢性阻塞性肺疾病,表现为慢性心衰急剧加重。”但舍恩却在想象:心力衰竭的B先生推着轮椅穿过街道时,气喘吁吁该是多么厉害。她写道:“当他在街道的对面休息时,我都能听到他的喘息声。我不知道有多少人会默默避开他。”她想知道患者想要的理想治疗师是什么样的。当舍恩听B先生讲笑话、讲故事时,她觉得自己是一个耐心、欣赏生活之美的人。第一次与患者的接触教会了她“倾听、学习和呵护患者”的重要性。

舍恩放下心理防备,推倒了两个人之间的“隔墙”,最终促成了一段深厚的医患关系。事实上,缩短医患距离的方法有很多。美国的一些医疗中心开始出现一种新趋势,那就是医生给患者写卡片,卡片上有医生的照片和家庭情况,以及他们的爱好和非医学兴趣等。尽管这与历史上对医生的培养方式截然不同,但也体现了人文医学正确的方向。

1999年,在白血病夺走自己儿子生命的数年之后,《健康事务》(Health Affairs)杂志的编辑约翰·伊格尔哈特(John Iglehart),在该杂志上为《重要叙事》(Narrative Matters)这一关注政策与个体经历的新系列栏目撰写了一篇简短的序文,这一栏目之所以叫这个名字,是因为“患者、家庭和他们的照护者的声音,常被医疗政策及医疗系统等更大、更重要的事无情地埋没”。从那以后,该杂志的这一专栏发表了数百篇文章,《柳叶刀》和《内科学年鉴》(Annals of Internal Medicine)上也发表了类似的系列文章。《内科学年鉴》的专栏叫作《论成为一名医生》(On Being a Doctor)。

我每周都会读这些文章,以培养自己在诊所的存在感和共情能力。我最近很喜欢的一篇文章叫作《你并不了解我》(You Don’t Know Me)。文章讲述的是一名患有脑瘤的住院男性患者不断告诉医生凯特·罗兰(Kate Rowland),他认为凯特医生并不了解他。患者病危垂死时说:“我不是这个样子的。”当凯特医生读这位患者的讣告时,她想起自己有他的名片。之后10年来,她一直将这张名片放在随身携带的外套口袋中,经常提醒自己,患者是对的,自己真的不了解他们。凯特医生说得很对:“我们几乎从来没有真正地了解过患者,如果没有时间、没有在场、没有倾听患者的声音,根本不可能真正地了解患者。”我可以向大家保证,没有哪种人工智能会真正了解一个人,这非常困难,因为需要专注于人与人之间的联系。人工智能会为我们赢取时间,但要实现这个目标,仍然需要我们自己。

20多年前,耶鲁大学医学院宣布要将学生在艺术博物馆里花时间学习观察艺术定为必修课时,当时我感到非常震惊。维基斯也明白这一点,他在《重要叙事》栏目中写道:“我的工具是凝视医学,寻找病理和联系的渴望;虽然在艺术观察中,我们似乎并没有机会找到医学与色彩统一的正方形,或油漆杂乱飞溅的矩形这种艺术作品之间的联系,但在我内心深处,一种深刻的观察正在生成。”维基斯常把医学生带到斯坦福美术馆,为的就是培养他们的观察技能。

这些并非维基斯和卡龙提出的空想。2017年,宾夕法尼亚大学的一群医学大一新生在费城艺术博物馆参加了一项关于艺术培训的随机试验,与未进行此类暴露的对照组进行比较。这项为期3个月的医学训练包括6个时长为90分钟的环节,主要用来考察观察力。结果显示,这些培训对艺术和医学影像等的观察表述,十分有益。戴维·爱泼斯坦和马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)为这篇论文撰写了一篇社论,他们以诺贝尔生理学或医学奖获得者霍华德·特明(Howard Temin)的名字命名,称其为“特明效应”(The Temin Effect)。特明不仅发现了逆转录酶,还精通哲学和文学。他们的结论是:“将准医生带出医院,走进博物馆,让他们走出自己的世界,进入另一个世界,能帮助他们成为更好的医生。”

神经学专家萨拉·帕克(Sarah Parker)提供了一个极好的例子,即在面对悲剧时,人们什么都不用说,只需要人与人之间相互的联系、共情和敏锐的观察力:

医生走出诊室,告诉护士他觉得自己卒中了。当我看到他的时候,他已经不能说话,完全失语,无法移动他的右侧身体,他大脑的出血面积正在迅速扩大。他不明白我要他做什么。他无法诉说他的感觉,但他认出我穿着白大褂,听出了我声音和语气,认得出我的表情。他握住我的左手,不停地捏着,直视着我的眼睛。这是一个让人产生共鸣的时刻。在这一刻,两个人知道彼此的想法和感受,却没有说一句话。他知道这很糟糕,他也了解我的看法。他知道我想帮忙,但也知道我无能为力。他很害怕,但也很坚强和勇敢。他知道自己当时的状况,也知道可能的后果。他告诉我,如果这样结束也没关系。他知道我在乎他。这是一个平静的时刻。面对死亡,他既害怕又清醒。他在寻找人与人之间的联系。他一生都在关心和安慰别人,而在我关心和安慰他时,他却在安慰我。

美国的医务电视剧《良医》(The Good Doctor)中,主角是一位患有自闭症的外科手术医生,他患有学者综合征(savant syndrome)。只要看患者扫描影像几秒钟,他就能做出诊断,还能观察到其他医生所观察不到的细节。我们并不需要先成为专家才能成为更好的观察者。这需要时间,也可以通过训练来加强。此外,参观艺术博物馆也能起到不错的效果。

患有自闭症的外科医生肖恩(Shaun)丨图源:网络

重塑医学生的思想,发展以人为本的医学教育

在美国,我们通过大学成绩和医学院入学考试(MCAT)的结果来选择未来的医生。20世纪20年代末,美国医学院的辍学率跃升至50%,之后医学院开始采用入学考试,1948年被正式命名为MCAT。考察内容有科学问题、科学成就、数学定量能力,还有语言口头推理,在随后的几十年又进行了各种调整。多年来,写作范例样本一直是考试的一部分,但在2015年发布的最新考试版本中,写作部分被去除了。现在的重点变成了生物和生化系统、行为学的生物和心理社会基础,以及推理技能。

在美国,每年大约有2万人从5万多申请者中脱颖而出,成为未来的医生。然而至今还没有可以用来评估情商或与他人产生共情的能力的标准或设备。事实上,依赖科学成就标准进行选拔,实际上可能会淘汰掉那些注定要成为最有爱心的人、最好的沟通者,或最有可能成为模范治疗师的人。由于我们还没有为当下和未来的技术能力做准备,我们恢复未来医学人性化的目标也将注定失败。

这让我想起了中国的人工智能导诊机器人“晓医”第一次通过了中国全国医师资格考试。我们不禁要问:选择未来医生的标准难道是基于能否被人工智能机器人模拟或超越吗?我想为大家分享伊藤穰一(Joi Ito)的观点。伊藤曾在大学期间退学,如今是麻省理工学院的教授、媒体实验室的负责人。伊藤说,如果有一个始终可用的系统,能记住申请医学院所需的所有信息,“也许有人就会争辩说,你根本就不需要记住这些知识”。未来我们肯定要朝着这个方向发展。我们可以将关于医学和个体患者的知识外包给机器算法。医生和机器学徒的区别在于,医生是人,能发展人际关系,目睹痛苦后有能力减轻它。当然,我们会对算法输出进行监督,而这需要科学和数学推理技能。但是,在选择未来的医生时,情商应该被优先考虑,而不是那些逐渐失去效用的品质。

我们再来看看医学院发生了什么。美国几乎所有的170所医学院和骨科学校,仍在采用传统的授课方式,而未转变为创新的、已被证明可提高效果的主动学习方式,只有我在克利夫兰创办的勒纳医学院(Lerner College of Medicine)和佛蒙特大学的拉纳医学院(Larner College of Medicine)两所大学除外。虽然随机研究已证明了倾听能力、观察技能以及培养共情能力的价值,但大多数学校的教学方式仍没有鼓励发展这些能力。

因此,我们还需要重塑医学生的思想,使他们以人为本,而不是以疾病为本。入院和出院都是通过“翻牌”频繁进行,通过这种方式,培训医生根本不再需要走到患者病床边,而只需要检查患者所患疾病、状态和相关检查结果就够了。医生也不再通过触诊检查患者、诊断疾病,而是通过看扫描或化验检查。这样的常规工作比了解一个人要快得多,也容易得多。底特律的医生拉纳·阿瓦迪什(Rana Awdish)对两组医学生进行比较,并做了很好的阐述。两组学生一组被称为“病理组”,另一组被称为“人文组”。病理组通过识别皮肤损伤、听杂音和了解凝血级联,在认识疾病方面得到了非凡的训练。而人文组不仅接受和病理组一样的所有培训,还需要探索患者的背景,与患者聊天,了解患者在日常生活中是什么样的,对他们来说哪些重要,哪些令他们担心。如果患者开始哭泣,病理组可以诊断出这种疾病,但无所作为;而人文组甚至在患者流泪之前就已经为之所动,能听出患者强忍着的声音,并表示安慰。阿瓦迪什进一步写道:

医学不能在真空中治愈疾病。它需要联系……我们已经把资源投入到将年轻医生的大脑连接到单一的看事物的方式上。虽然他们很容易看出疾病,但也很容易忽视疾病。但他们其实可以联系更多的东西:深入的了解、更多美好的事物及拥有更多的共情能力。每个人,无论是医生还是患者,都值得为这些东西付出更多。

还有许多其他关键要素需要成为医学院课程的一部分。未来的医生需要对数据科学有更好的理解,包括生物信息学、生物计算、概率性思维以及深度学习神经网络的核心。医生在照护患者方面的许多努力都将得到算法的支持,他们需要了解所有的责任,识别偏差、错误、假阳性或假阴性结果,以及是否偏离常识。同样,在任何人机协作中,还要将患者的价值观和偏好放在首位,其重要性无须过多强调。我们既不允许算法世界传播“家长式”医疗,也决不允许医生保留对患者数据和医疗信息的控制权,这些早就应该终止,我在《未来医疗》一书中已进行过深入的讨论。

但是,医学院对这些不可避免的变化和挑战还没有做好准备,因为课程是由守旧的教职人员控制的,他们很快就会抵制即将到来的新机器的帮助。要培养医生的共情能力就必须对医学教育进行改造。新一代已开始表现出强烈抗议,如杜克大学医学培训生海德·贾韦德·沃赖希(Haider Javed Warraich)曾写道:“年轻的医生准备让医疗健康更具创新性,以患者为中心。但是,与他们一起工作的资深医生及他们所照护的患者是否也准备好了呢?”

由机器支持的更为人性化的深度医疗

我们仍然处于人工智能医学的早期阶段,这一领域在对机器算法的验证和保证方面还有一条很长的路要走;但在证明人工智能医学在现实世界和临床上的有效性方面,我们已经很接近了。然而,以我们在过去几年观察到的发展速度,随着机器在特定、细分的任务上超过人类,狭义人工智能极有可能加速和扩大,将势必占上风。对于大多数临床医生来说,工作流程将得到改善,机器可以更快、更准确地读取扫描片子,查看人类医生可能遗漏的东西;又或者取消键盘输入的方式,恢复门诊就诊时相互沟通的状态。与此同时,有这些愿望的个人最终可以将他们的医疗数据无缝聚合、更新和处理,包括所有的医学文献,从而实现最佳饮食且身心健康。然而,要实现这一切,我们得时刻警惕:确保个人必须拥有并控制自己的医疗数据;医生们要积极地抵抗为了提高工作效率而牺牲人际关系的管理者;还要采取强化措施来保护数据的隐私和安全性。

实际上,机器医学并不一定是我们的未来发展模式。我们可以选择一种技术解决方案,来解决当今医疗健康中存在的人与人之间联系的脱节问题;我们还可以选择一种由机器支持的更为人性化的医学,作为未来前进的方向。深度表型分析将帮助我们对患者的医疗数据层了解得更加深刻。深度表型分析、深度学习和深度共情的“三位一体”,可以促进对疾病的预防和治疗,取代数十年来混乱和被浪费的医疗资源,进而成为应对医疗卫生领域经济危机的主要补救措施。但对我来说,这些都是深度医疗的次要收获。这也许是重新实现真正医学的最终机会:在场、共情、信任、关怀、人性化。

本文摘自《深度医疗》(河南科学技术出版社2020年11月第一版),题目和配图为编者所加,有删节。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号