十年前(2012年1月1日),拉丁语在科学中的一项重要使命终结了,学者们不再被强制使用拉丁语来对新发现的植物物种进行描述。但今天有超过98%的科学论文是用英语发表的,使用非英语发表的文章被视为对其国内交流。美国普林顿大学教授迈克尔·戈尔金在其研究十五年的成果《科学巴别塔:西方科学语言史》(中国科学技术出版社,2022年1月)中表示,是科学赋予了英语的“中立”姿态,但实际上英语不是中立的,美国的科学霸权就隐藏在英语之后。奇诡的是,英语崛起的最大动力并非来自英语母语者,而是来自母语不是英语但讲英语的人。

撰文 | 迈克尔·戈尔金

翻译 | 闫欣芳、张立和

英语的崛起

在2012 年的新年,拉丁语在科学中的使命走向了终结。从那天起,植物物种的官方记录文件《国际植物命名法规》宣布结束长期以来的做法,在林奈双名分类法和对新物种候选者的描述中(比如有多少雄蕊,叶子的形状,等等)不再强制要求使用拉丁语。

今天,在所有自然科学领域的权威期刊中,无论文章来源于哪个国家,都有超过98% 的文章是用英语发表的,而这些刊物上的文章总量也在随着时间的推移稳步增加。大量的自然知识正在通过一种曾经只在北海某个岛屿(指英国)南部所使用的语言(指英语)创造出来。

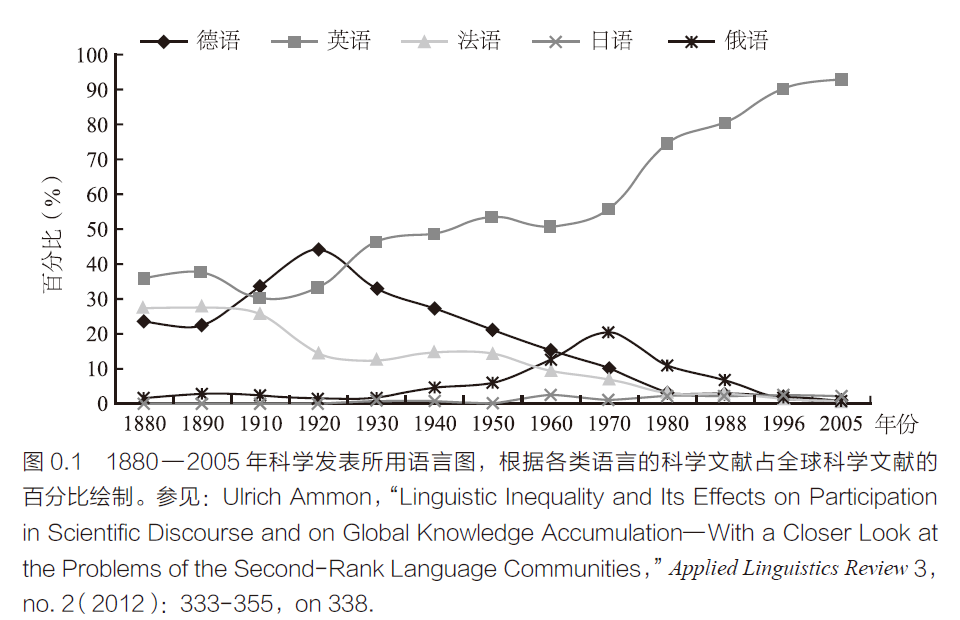

然而,在英语使用者以英国为中心的大部分时间里,英语的传播前景并不乐观。英语崛起,不过是几十年的事情。1582年,常被认为是英语词典学创始人的理查德·马尔卡斯特悲伤地指出:“英语的流行范围很小,充其量只在我们这个英格兰岛——甚至还没有遍及全岛。 20世纪之初开始的德语、法语、英语三足鼎立,三者不相上下。即使在“二战”之后,英语将占据主导地位这件事也不是特别明显。1947年还有人预见德语、法语、英语三足鼎立的局面将延续下去。

然而,1980至1996 年之间,在所有自然科学领域的出版物中,德文文献的占比从2.5% 下降到了1.2%,俄文文献也从10.8%下降到了2.1%;另一方面,英文文献却从74.6% 跃升到了90.7%。 英语崛起最大的动力并非来自于英语母语者,而是来自母语不是英语但讲英语的人(世界上大多数的科学家和工程师),他们使用这种语言以接触到最广泛的受众。

这主要是因为英语已被视为一种“中立”的国际交流方式,而使用法语、俄语或日语则被认为面向的是国内受众。这种中立性的观念一直是英语在国际科学领域无处不在的动力。

英语崛起的一个最奇怪的特点是,来自迅速非殖民化国家的政治抵制并没有在外交或学术方面形成有效的阻力。非殖民化几乎没有阻止英语的传播,这往往是因为这些国家也不可避免地要使用某种媒介语言或辅助语言。

例如,在1955 年的万隆会议上,不结盟国家宣布他们从以前的殖民者和日益加剧的美苏冷战中获得了自治权,在经过激烈的讨论后,与会者确定了一种官方语言:英语。与此同时,曾经被称为“第三世界”的发展中国家也多次选择了英语。例如,从未被欧洲列强殖民的埃塞俄比亚将英语增列为一种官方语言,从而标志着一种更为广泛的趋势。

大多数非殖民化国家的学生,尤其是理科学生,在选择他们的留学目的地时,往往是为了学到流利的英语。美国尤其令人向往,因为学生能够在冷战时期的外交政策所建立的网络中流动。1943 年有7000 名外国学生在美国学习,1949年增加到26000 人,1971年又进一步增加到140000 人,这是一项昂贵的事业,它部分由美国政府资助,但越来越多地由学生自己的国家资助。

隐藏在“中立”后的霸权

即使是那些对德语、法语、俄语和日语的消失持批评态度的人也认为,英语是一个中立地带。然而,很多证据表明,英语并不是中立的。“中立”的感觉,来自科学。科学长期以来以客观性和公正性著称,英语又是科学的主要语言,这使得英语人群似乎有客观的“中立性”。美国的科学的霸权就隐藏在看似中立的英语之后。

最明显的不公平就是,有一部分人在孩童时期毫不费力地学会了这门语言;而其余大多数人则要在多年的英语教育中挣扎。

对母语非英语的科学家来说,他们的目标不仅仅是能够拿着词典勉强应付一篇英文文章,并从中获取大意,他们还要在会议上面临充满敌意的质询压力时,能够口头表达自己的观点并为自己辩护。

科学家们在对同事提出质问时往往并不温和,而不流利的语言对一个人的理论发展或职业生涯来说是一个致命的障碍!

目前的状况只对以英语为母语的人看起来更加高效有利;他们的高效是以其他人为学习流利的英语而费时费力为代价的。

这种情况提出了明显的公平问题,即非英语国家的人必须刻苦钻研英语并流利地使用它,而英语母语者则可以在没有这种教育重担的情况下进行科学研究。母语非英语的儿童会用大量时间学英语,母语非英语的科学家为使用英语而绞尽脑汁。

之前,英语为母语的国家还象征性地学习一门外语以示公平,如今多数以英语为母语的科学家已经卸下了学习外语的所有伪装——这对于母语非英语的学生和科学家来说,简直糟糕透了!

从20世纪60年代开始,美国各个科学领域的研究生外语学习的要求开始被取消——最初从两门降到一门,然后到20 世纪80 年代无需学习外语。外语要求被取消很大程度上是因为它不再被认为是必要的。“那些讲英语的人或多或少地会有一种印象,即在任何地方都有家的感觉”,一位注意到这种不对称现象的讲英语的观察家写道,“这让一切变得更快、更灵活、更高效,这符合现代生活和工作的理想。整个世界似乎都沉浸在英语中。” 母语是英语的科学家,无论到哪里都像到了家里,那么母语不是英语的科学家呢?科学家面临的语言痛苦被忽略了。就算是有语言天赋的科学家,在用非母语演讲时也困难重重。

英语除了在科学的书面交流中具有霸权地位外,在科学的口头交流中同样占据突出地位,在大多数情况下,英语会作为国际科学会议的唯一语言,这种情况引人注目,但也带来了沉重的负担。翻译非常昂贵,因此,只有在特定的大型会议上才能进行;而大多数科学会议的规模都比较小,因而并没有专业翻译人员的帮助。另外,许多英语母语者没有意识到语言障碍的严重或其根本上的不对称性,而且往往很少或根本不顾及听众的语言能力。尽管大多数国际科学家一直认为英语是他们最好的外语,但多项研究表明,非母语人士在口头交流中碰到了“语言障碍”。 这是隐藏在英语之后的特权与霸权。

汉语有可能成为下一个科学语言吗?有观点认为,科学英语将被另一种科学语言所取代,在这种情况下,科学将继续使用单一的语言,只是改为了一种不同的语言。期望这种可能性的人心中有一个候选者:汉语!他们显然指的是以北京话这种汉语变体为基础的普通话。汉语的多变性和多样性并不亚于英语。)汉语成为未来唯一的科学语言的观点主要是基于人口数量和地缘政治力量。

回顾一下中国悠久的自然知识的历史,汉语在整个亚洲(从韩国和日本到中亚,再到东南亚)一直都是科学交流的重要语言。在这些地方,同样出现了为了适应汉字,偶尔也需要适应汉语口语的压力。 汉语的实力毋庸置疑。 但是汉语成这些推论存在两个问题:一个是经验上的,另一个是理论上的。 经验上显而易见的问题是,尽管中国科学家和工程师的数量迅速增加,但他们实际上是当代英语发展的一个重要组成部分,因为他们的大多数出版物都是用英语发表的,而不是用汉语。

理论上的问题更为关键:我们究竟为什么要期望科学在未来只使用一种语言呢?过去的情况肯定不是这样。回想一下,即使是拉丁语,除了文艺复兴鼎盛时期外,它在欧洲也不是唯一的科学语言。

结语

门捷列夫和迈耶曾经为了俄语和德语中的哪些词汇可以而且应该用于恰当地描述元素周期系统的特征而争吵。今天,元素周期表被视为超越了语言,超越了地球。若两位科学家能重生在现在,会感到欣喜,还是感到困惑?我们确实可以在遥远的未来,或者在数百万光年之外的世界,想象这样一种可能性。然而,就目前而言,与过去一样,我们仍然受制于历史的约束,受制于人类语言中语词的束缚:不可翻译却又可以理解,令人沮丧却又让人无限向往……

注:《圣经·旧约·创世记》第11章中说,人类在巴比伦开始建造一座通天塔,上帝因此很不高兴。“看哪,他们成为一样的人民,都是一样的言语,如今既做起这事来,以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去,在那里变乱他们的口音,使他们的言语,彼此不通。”此塔又称巴别塔。

本文经授权转载自微信公众号“白纸书坊”。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号