在数学史上,有一位重要的俄罗斯数学家——索菲娅·柯瓦列夫斯卡娅,她是现代意义上的第一位女数学博士,后成为北欧史上第一位女数学教授。正是瑞典斯德哥尔摩大学接受了她,让她赢得了应有的声望。在女性求学困难的时代,柯瓦列夫斯卡娅成为女性平权的典范。在数学研究方面,她深得导师“现代分析数学之父”魏尔斯特拉斯的赏识,她还以对数学同样的热爱创作小说、戏剧,在瑞典和俄罗斯文艺圈留下了身影。她的数理工作与文学作品在今天仍被人习读。她的才华、精神力量和人生目标,继续在当今时代引起共鸣。

撰文 | 范明

在斯德哥尔摩东北郊米塔-列夫勒数学所的院子里,有一尊女士青铜胸像,这是19世纪最著名的俄罗斯女数学家索菲娅·瓦西里耶夫娜·柯瓦列夫斯卡娅(Sofya Vasilyevna Kovalevskaya,1850–1891)。柏林是她事业起步的地方,在斯德哥尔摩她度过了生命中最后七年多时光,在瑞典人们更喜欢叫她的昵称 “索尼娅”(Sonja Kovalevsky)。

1889 年索尼娅被任命为斯德哥尔摩学院(现为斯德哥尔摩大学)的高等数学分析教授,成为北欧史上第一位女性数学教授。除了在数学上的巨大成就之外,她还是一位著名作家和女权运动倡导者。索尼娅用开创性的工作打破了科学领域中女性不如男性的陈旧观念,她曾经是而且现在仍然是女性数学家们乃至全世界女性的人生楷模。

左:索尼娅18岁时的照片(参考文献 [1]),右:索尼娅胸像(笔者摄)

1850年1月15日,索尼娅出生在莫斯科一个具有俄罗斯、波兰、匈牙利、德国血统的贵族家庭,在白俄罗斯与立陶宛边境附近的帕利比诺(Palibino)家族庄园长大,自幼在家中接受多种语言和数学的教育。索尼娅15岁时,她姐姐阿纽塔(Anjuta)的短篇小说被杂志《纪元》(Epocha)接受发表,姐妹俩经父母许可前往圣彼得堡拜访了杂志编辑陀思妥耶夫斯基。从此文学的种子在索尼娅心中发芽,她的数学兴趣也同时被唤醒。索尼娅这样描述自己的精神和性格基因:对知识的渴望源于匈牙利祖先,数学、音乐感和抒情性格来自德国的天文学家外曾祖父,从祖母的吉普赛血统那里继承了浪迹天涯的癖好,波兰民族的遗传基因使她热爱自由和独立,其余部分则来自俄罗斯。

欧陆游学

在索尼娅成长的年代,世界局势发生了巨大变化,妇女独立平权运动风起云涌。俄罗斯社会经历了废除农奴制带来的政治动荡和转型,许多受过教育的年轻人接受了虚无主义的信条,向往自由和发展。尽管索尼娅具有明显的数学天赋,却无法在俄罗斯完成学业。在19世纪的沙俄时代,女子不能进入大学,而且只有获得父亲(或丈夫)的书面许可才能出国留学。为此索尼娅18岁时与弗拉基米尔·科瓦列夫斯基(Vladimir Kovalevskij,1842–1883)签署了柏拉图式的“协议婚约”,这是当时许多俄罗斯年轻女子出国学习的一条途径。弗拉基米尔后来成为一名出色的古生物学家,曾与达尔文、赫胥黎共事。

1869年索尼娅与丈夫、姐姐一起前往维也纳,短暂停留之后,姐妹俩进入德国海德堡大学,后来弗拉基米尔去了耶拿大学。比她们早几天到达海德堡的朱莉娅·莱尔蒙托瓦(Julia Lermontova,1846–1919)这样回忆索尼娅:她看上去快乐、新鲜、红润,眼睛闪闪发光,充满活力。两位妙龄女孩经常在海德堡的山间河边漫游,又携手游学柏林、巴黎,结下了终身友谊,朱莉娅后来成为俄罗斯第一位女性化学博士。在海德堡大学的第一年,索尼娅学习数学、物理和化学课程,那里的教授对于这位年轻、瘦小、聪明、出色的俄罗斯姑娘十分赞赏。在教授的建议下,索尼娅于1870年秋天前往柏林,拜 “现代分析数学之父”卡尔·魏尔斯特拉斯(Karl Weierstrass,1815–1897)为师。

由于柏林大学对女生的苛刻限制,魏尔斯特拉斯只能每周两次对索尼娅私人授课,持续了四年时间。索尼娅的数学天赋和悟性给魏尔斯特拉斯留下了深刻印象,很快成为他最喜欢的学生。1871-1890年间,师生二人之间一共有160多封书信,情同父女,持续终生。魏尔斯特拉斯在给索尼娅的一封信中写道:“我被你热情的梦想和呓语所刺激和刷新,关于这么多有待解决的谜团、关于有限和无限空间、关于世界体系的稳定性以及未来数学和物理学的所有其他伟大任务。”索尼娅后来在自传中回忆:“这些研究对我的整个数学生涯产生了最深远的影响,决定了在我后来的科学工作中不可逆转的方向,我的所有工作都是遵循魏尔斯特拉斯的精神完成的。”

数学家谱系官网MGP上索尼娅的专页

1872 年 10 月,魏尔斯特拉斯为索尼娅提出了几个可能的博士论文主题,并指导她完成了三篇原创论文:关于偏微分方程理论、土星环动力学以及将某类三阶阿贝尔积分约化为椭圆积分。索尼娅以前从未参加过大学考试,在魏尔斯特拉斯的安排和推荐下,1874年哥廷根大学在缺席和免试的情况下授予她博士学位,索尼娅因此成为第一位(现代意义上)获得数学博士学位的女性。她的第一篇论文是关于偏微分方程的一个基本定理,现在通常称为 Cauchy-Kovalevskaya 定理,即在适当的初始/边界条件下此类方程局部解的存在性、唯一性和解析性,她大大简化了证明并给出定理的最终形式。这篇论文发表在德国最严肃的Crelle 数学期刊上,对于新手数学家来说是一种莫大的荣誉。

索尼娅与弗拉基米尔双双获得博士学位后正式结为夫妇,一起回到圣彼得堡。由于无法找到大学教职,弗拉基米尔改做房地产生意,索尼娅则从事各不同的工作,很快成为圣彼得堡知识界社交圈关注的焦点。用她自己的话说,“圣彼得堡的生活让我彻底改变了在德国学习的禁欲岁月。我就像中毒了一样,全身心投入到所有的新事物中。我认识了各种各样的人……带着一种狂热的好奇心吸收一切。”在这些年里,索尼娅的文学兴趣也得到发展,她尝试为报刊撰写小说和评论,与托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基和屠格涅夫等大文豪多有来往。在长达六年的时间里,索尼娅几乎放弃了数学研究,甚至中断了与魏尔斯特拉斯的联系,这一切变化是无法向对她寄予厚望的恩师解释的。

1878年10月,索尼娅与弗拉基米尔唯一的女儿小索尼娅(乳名Fufa)出生。后来弗拉基米尔得到了莫斯科大学的教职,索尼娅也以新的热情回归数学世界。1880年经俄罗斯数学家切比雪夫(Pafnuty Chebyshev,1821-1894)的安排,她在圣彼得堡的一次学术会议上做了关于阿贝尔积分的演讲。1881年索尼娅再次来到柏林,在魏尔斯特拉斯的建议下,关注光在晶体介质中的运动问题,魏尔斯特拉斯也开始帮她寻找工作机会。尽管如此,对于女性来说,当时仍然没有任何获得大学教职的可能性。1883 年春天,弗拉基米尔在一家石油公司担任科学顾问,被诬陷控诈骗罪受审,因此自杀身亡。正在巴黎的索尼娅受到很大打击,她立刻赶回莫斯科办理后事,为丈夫洗清了罪名。

数学家园

1883年秋天,索尼娅应瑞典数学家约斯塔·米塔-列夫勒(Gösta Mittag-Leffler,1846–1927)之邀来到斯德哥尔摩,今年正好是140周年。1876年2月,米塔-列夫勒访问圣彼得堡时第一次遇到索尼娅,他在给母亲及友人的信中将这次会面描述为其一生中最难忘的时刻。在米塔-列夫勒眼中,索尼娅优雅、迷人、知性,待人接物单纯自然、毫不做作,以罕见的清晰和精确表达数学,他立刻理解了为什么魏尔斯特拉斯对索尼娅如此青睐。1881年,作为刚上任的斯德哥尔摩学院唯一的数学教授,米塔-列夫勒开始筹划邀请索尼娅任职的事宜。由于学院新成立不久,因此聘任女教师的计划成为可能,并在两年多后得以实现。而在当时的柏林,女性连进入大学读书都是不可想象的。

索尼娅初到斯德哥尔摩的最初几周,是与米塔-列夫勒和他的妻子西格妮(Signe)以及他的妹妹一起度过的。不到一个月,她就学会了足够多的瑞典语,开始在米塔-列夫勒的所谓斯德哥尔摩“科学世界”中露面。无论谈话是以法语还是德语进行,众人均为她的见识所折服。1884年2月11日,索尼娅讲了第一堂课,教室里挤满了听众,很多人是为了一睹这位报纸上渲染的“科学女王”芳容。开始她有些紧张和口吃,但逐渐恢复正常,讲课结束时获得热烈掌声。索尼娅每周两次为16名学生讲授“Dirichet定理和偏微分方程”,她的授课讲义现存斯德哥尔摩大学数学系图书馆。每周一晚上索尼娅和学生们一起参加在米塔-列夫勒家中举办的讨论班,她似乎找到了自己新的家园。

1884年整个春季学期,索尼娅作为无薪讲师工作。学期结束前,米塔-列夫勒给学院董事会写了一封长信,成功说服董事会与索尼娅签署了为期五年的副教授聘用合同。1885年起,她还兼任力学教授。在斯德哥尔摩,索尼娅一共讲授了偏微分方程、代数函数论、阿贝尔函数论、椭圆函数论等领域中十余门课程,受到广泛好评。当时瑞典的数学研究尚处于起步阶段,直到1900年左右才迎来大发展。在索尼娅教过的学生当中,好几位日后成为 “斯德哥尔摩学派”中的著名数学家,其中包括Edvard Phragmén——后来索尼娅教授席位的继任者、Ivar Bendixson、Gustaf Kobb、Ivar Fredholm等人。1885年,米塔-列夫勒与索尼娅联合指导的Emil Stenberg获得赫尔辛基大学博士学位。

右起:德国数学家Carl Runge、索尼娅、米塔-列夫勒夫妇和妹妹 (1884,参考文献 [5])

米塔-列夫勒在斯德哥尔摩营造了良好的学术氛围,在那里索尼娅如鱼得水,充分发挥聪明才智。她继续自己在柏林和圣彼得堡时期的兴趣,并进一步深入研究。索尼娅一生中共发表了十篇数学论文,除了早年关于偏微分方程理论的论文外,她的论文包括光在晶体介质中的折射、阿贝尔积分、土星环结构和刚体旋转运动,1891年的最后一篇论文是关于势能理论。米塔-列夫勒于1882年创办了至今仍是世界一流期刊的《数学学报》(Acta Mathematica),索尼娅也成为期刊编委,开始与世界各地的数学家接触。她利用自己的语言优势,将俄罗斯数学家的工作介绍到欧洲数学界。例如,她将切比雪夫的两篇俄文论文译成法文,发表在《数学学报》上。

1826-1827年间,挪威天才数学家尼尔斯·阿贝尔(Niels Henrik Abel)在两篇论文中提出了比椭圆积分更广泛的阿贝尔积分,证明了其加法定理,并借助于反函数把椭圆积分理论归结为椭圆函数理论。阿贝尔的工作是19世纪数学的最高成就之一,对现代数学发展产生了重大影响。1854 年开始,自学成才的魏尔斯特拉斯发展了一类特殊的阿贝尔积分——超椭圆积分的反演理论,并将其归结为阿贝尔函数理论,这也成为日后他本人研究和指导索尼娅的主要课题之一。然而,这一超越时代的理论并不为当时欧洲数学界接受,1880年索尼娅在圣彼得堡的相关演讲也受到冷落。直到她来瑞典后,才将博士论文中的第二篇重新整理发表,并连续五个学期开设关于阿贝尔函数的课程。

1888 年春夏季节,索尼娅应用抽象的阿贝尔函数和椭圆积分理论做出了刚体旋转运动研究中的重要工作。在重力影响下围绕一个固定点旋转的刚体(例如陀螺)满足一个常微分方程组,通常是不可积的,没有精确的解析解。欧拉和拉格朗日研究了两种经典情形:欧拉陀螺(1765)是一个没有任何特定对称性和外力矩作用的自由陀螺,围绕重心旋转;拉格朗日陀螺(1768)是一个对称陀螺,其两个惯性矩相同,重心在对称轴上。索尼娅发现了以她的名字命名的“柯瓦列夫斯卡娅陀螺”——固定点处的两个主惯性矩相等并且是第三个主惯性矩的两倍、重心位于相等惯性矩平面内的对称陀螺,这是迄今仅有的三种刚体关于平衡点旋转运动状态的完全可积分的解析解。

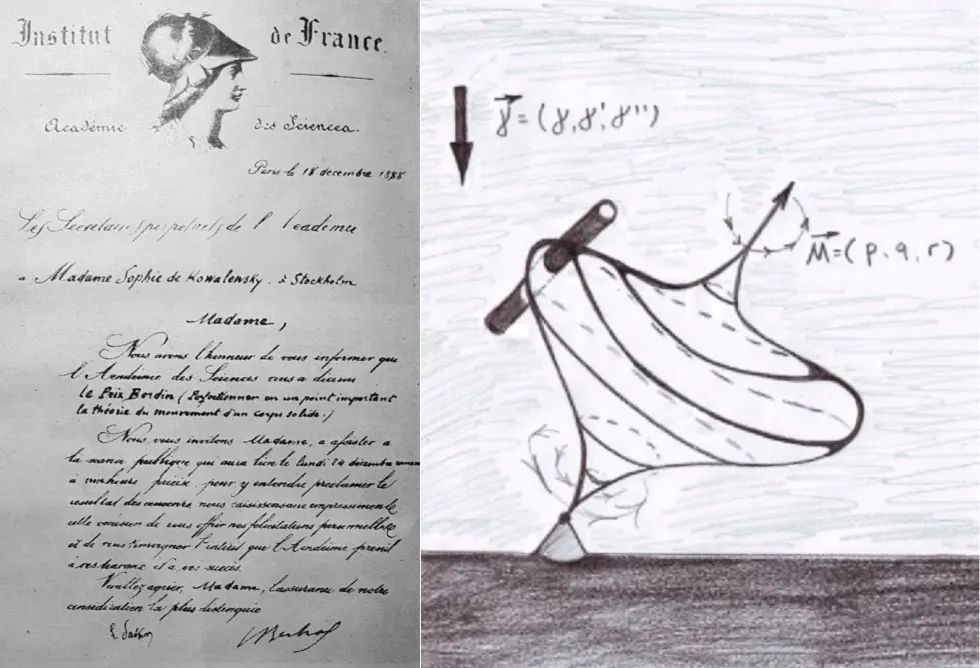

左:索尼娅的博尔丁奖证书(),右:柯瓦列夫斯卡娅陀螺()

1888年-1889年,索尼娅迎来了事业的高光时刻。她的关于“不对称刚体绕定点旋转问题”的研究在15篇论文的匿名评选中胜出,荣获1888年度法兰西科学院颁发的博尔丁奖(Prix Bordin),当年平安夜那天在巴黎举行了盛大的颁奖典礼。在这之前,只有法国女数学家苏菲·热尔曼(Sophie Germain)因弹性理论工作于1816年获得法兰西科学院的类似奖项。1888 年 12 月 29 日,索尼娅当选为圣彼得堡科学院客座院士,她在给科学院的回信中,对于祖国的认可表达了自豪和感谢。即使如此,索尼娅仍无法在法国或俄罗斯得到大学教职。最后在米塔-列夫勒力荐下,斯德哥尔摩学院于1889 年 6 月 6 日聘任索尼娅为高等数学分析终身教授,这一任命在整个欧洲引起轰动。

社交文化圈

索尼娅优雅的风度及俄罗斯背景很快成为斯德哥尔摩社交圈中令人着迷的元素,她加入了从事科学、文学、艺术、教育及社会活动的女性精英社团“新伊顿”(Nya Idun),女作家和女权主义者艾伦·基(Ellen Key,1849-1926)及社交名媛特蕾莎·于尔登(Therese Gyldén)是新伊顿的中心人物。艾伦是索尼娅的女儿小索尼娅就读的小学校长,两人很快成为密友。特蕾莎是斯德哥尔摩天文台台长胡戈·于尔登(Hugo Gyldén,1841-1896)的太太,一位热情好客的女主人,他们在天文台的家因此成为斯德哥尔摩科学和文化界的重要聚会场所。在那里索尼娅还结识了作家和诗人维克多·里德伯格(Viktor Rydberg)及瑞典社会民主运动先驱亚尔马·布兰廷(Hjalmar Branting)等人。

作为女性,索尼娅获得了良好的高等教育机会。她之所以取得巨大的数学成就,除了本人的天资和勤奋之外,与19世纪后期欧美各国的妇女平权运动,特别是魏尔斯特拉斯、米塔-列夫勒等人的提携和帮助分不开的。索尼娅深入参与了为更多女性提供学习和职业机会的斗争,例如加入瑞典第一个妇女协会,为Dagny等女权杂志写稿等。她经常在俄罗斯期刊《北方使者》(Severnyj vestnik)上评论瑞典文学,例如她在一篇文章中讲述了参观一所民间高中的观感。索尼娅的兴趣广泛,常常和友人一起骑马、溜冰、远足,享受大自然。然而她会突然中断旅行,听从心灵的召唤赶回家做数学。她不擅长日常具体杂事,例如打理财务、购买衣物、照顾孩子、认路等,幸运的是总有朋友相助。

在斯德哥尔摩,索尼娅实现了自己年轻时的文学理想。米塔-列夫勒的妹妹安妮·夏洛特·列夫勒(Anne Charlotte Leffler,1849–1852)是19世纪末瑞典最著名的作家之一,以其女权主义作品闻名,她的戏剧每年都会在瑞典各地舞台上演。索尼娅和安妮·夏洛特年龄相仿,志趣相投,不久成为好朋友。在三四年的时间里两人几乎朝夕相处,时常结伴出游,不在一地时则保持密切的通信往来。索尼娅和安妮·夏洛特共同创作了一部九幕双人戏剧《为幸福而战》(Kampen för lyckan),主题是关于婚姻和工作权利,索尼娅负责剧本内容,安妮·夏洛特负责台词。两人从合作中获得极大快乐,1887年12 月该剧成书出版,其两个不同版本现存斯德哥尔摩皇家图书馆。

身着冰岛古诺尔斯服饰的索尼娅(坐者左三)、西格妮(坐者左二)、安妮·夏洛特(立者左三)与艾伦等人在一次民俗活动中(1885,Wikimedia Commons)

索尼娅十分欣赏与她同时代的瑞典大作家奧古斯特·斯特林堡(August Strindberg)的作品,她这样写道:“斯特林堡被认为是新文学流派的奠基人——他的一些故事,尤其是来自民间生活的故事,非常成功,而且适合翻译成俄文……”斯特林堡对女性存有强烈的偏见,虽然两人从未见过面,他却很难接受索尼娅被任命为斯德哥尔摩学院教授一事,他说“女教授是无益、有害且令人不快的”。斯特林堡还撰文诽谤索尼娅的人品和科学工作,尽管他对数学一窍不通。对此索尼娅的回应是:“正因为受到他片面的无理攻击,我庆幸自己能够向天才的斯特林堡表达钦佩之情。我们女人应该设法教会自己,男人知道的东西这么少,不要让一个人的弱点或错误掩盖了他的真正含义。”

1886年姐姐阿纽塔病重及次年去世是对索尼娅又一次毁灭性的打击,她差点为照顾姐姐辞去斯德哥尔摩的教职,多亏好友朱莉娅和陀思妥耶夫斯基的遗孀 Anna Vasilievna 伸出援手。与索尼娅的性格及爱好不同,比她年长六岁的阿纽塔是一位激进的革命者,有着美丽的金发和修长的身材。在人群里阿纽塔永远是中心,她是索尼娅自幼的偶像及生命中最亲近和重要的人物之一。阿纽塔的理想是成为一名作家,陀思妥耶夫斯基年轻时曾是她的追求者。到海德堡不久后,阿纽塔就厌倦了那里的书斋生活,她移居巴黎并投身政治活动。1871年索尼娅前往巴黎探望阿纽塔及其男友时,亲身经历了巴黎公社浴血奋战的场面。

在阿纽塔的病榻旁,索尼娅开始构思两本小说。1889年她的自传体小说《来自俄罗斯的生活:拉耶夫斯基姐妹》(Ur ryska lifvet: systrarna Rajevski)出版,书中的妹妹塔尼亚(Tanja)就是索尼娅本人。这部小说获得巨大成功并被翻译成八种语言。索尼娅的遗著《维拉·沃龙佐夫:俄罗斯生活的故事》(Vera Vorontzoff: berättelser ur ryska lifvet),英文版标题为 “Nihilist Girl”,由安妮·夏洛特最后完成,艾伦作序,1892年出版。主人公维拉是一个年轻姑娘,她以殉道者的精神,放弃了一切正常生活的可能,嫁给一个流放到西伯利亚的政治犯。这本书是索尼娅为阿纽塔写的,她常常与安妮·夏洛特等瑞典朋友感叹,自己出生在那样一个充满变革的时代。

最后的旅程

1888年2月,索尼娅遇到了亡夫的远房亲戚马克西姆·科瓦列夫斯基(Maksim Kovalevsky,1851–1916)。马克西姆是一位俄罗斯社会学家和革命者,受邀来到斯德哥尔摩担任客座讲师,后来获1912年诺贝尔和平奖提名。在斯德哥尔摩期间,索尼娅和马克西姆成为非常要好的朋友,并发展了一段恋情,然而索尼娅始终纠结是否要与马克西姆结婚。1890 年圣诞季期间,索尼娅前往南法黄金海岸旅行,与马克西姆一起在他的别墅度假。索尼娅一直不习惯寒冷的北欧冬季,因此非常享受地中海的阳光、海水和鲜花,回程她在巴黎和柏林短暂逗留,探亲访友。归途中索尼娅几经周折,路上患了重感冒,于1891年2月4日清晨回到斯德哥尔摩。

索尼娅回来后的次日晚间,米塔-列夫勒来到家中看望。她谈论了很多旅途见闻和老朋友们的消息,以及在新的一年中的研究计划。尽管身体抱恙,2月6日索尼娅仍然站到了讲台上,坚持讲授了春季学期第一堂课,这是她前一学期开始的新课题——分析在数论中的应用。课后索尼娅与米塔-列夫勒共进午餐,当晚还参加了好友特蕾莎家的聚会。她在回家时坐错了电车,不得不冒着寒风走回住处,很快重感冒变成了肺炎。在接下去的几天里,米塔-列夫勒为索尼娅请来了最好的医生,特蕾莎和艾伦在家中轮流照顾她,但最终没能保住她的生命。2月10日凌晨四时,索尼娅安静地告别人世,终年41岁26天。从第一堂课到最后一堂课,她走过梦想成真的七年。

索尼娅去世的消息传遍全欧洲,各国数学家、艺术家、知识分子纷纷发来唁电、送上鲜花。其中一束白百合的留言是:“献给索尼娅——魏尔斯特拉斯”,这位孤独悲伤的老人烧毁了爱徒的所有信件,六年之后82岁的魏尔斯特拉斯也驾鹤西去。索尼娅的葬礼在她去世六天后举行,她安葬在斯德哥尔摩北部公墓(Norra Begravningsplatsen),吊唁的人们在北欧二月的寒风中排成了长队。米塔-列夫勒在葬礼上致悼词,远道而来的马克西姆用法语答谢,他后来终生未娶。看到索尼娅12岁的女儿一夜之间突然长大,米塔-列夫勒倍感心痛。小索尼娅由特蕾莎负责照料,直到在瑞典完成学业,回到俄罗斯的家人身边,她长大后成为一名医生。

左:索尼娅和安妮·夏洛特(),右:索尼娅和女儿(参考文献 [6])

1890年12月初,索尼娅旅行前来到米塔-列夫勒家中告别,那是安妮·夏洛特最后一次见到索尼娅,不久后她也与丈夫一起前往意大利那不勒斯度假,但她没有想到这竟是永决。当索尼娅离世的消息传来时,安妮·夏洛特痛感失去自己 “灵魂的灵魂”。她早就计划为好友立传,这也是预感到自己可能英年早逝的索尼娅生前的愿望。米塔-列夫勒封存了索尼娅的所有文件,后来移交给妹妹写作之用。1892年,安妮·夏洛特撰写的《索尼娅·柯瓦列夫斯基》完成并出版,后被译成多种文字,而作家本人也在同一年离去。在索尼娅的葬礼上,米塔-列夫勒和安妮·夏洛特的弟弟Frits Leffler朗诵了自己为她创作的一首诗《火之魂与思想之魂》,诗作全文收录在这本传记中。

1883年秋天,安妮·夏洛特第一次见到索尼娅时,就为她眼中充满梦幻和聪慧的光芒深深吸引。1888年初,安妮·夏洛特移居意大利,二人将近两年时间没有见面。1889年圣诞节前,安妮·夏洛特和索尼娅一起前往巴黎度假,发觉她改变了很多。长年研究数学的过度劳累、姐姐阿纽塔的早逝,以及与马克西姆的感情纠葛,几乎耗尽了索尼娅的精力,她的眼睛变得黯淡了。第二年初夏,安妮·夏洛特在柏林又与刚从圣彼得堡旅行归来的索尼娅不期而遇。索尼娅在赫尔辛基和圣彼得堡受到热烈欢迎,她不断地发表演讲、参加宴会。很少有女性像索尼娅一样被外在的成功所包围,然而安妮·夏洛特能够感觉到她内心的落寞与孤独,她的心扉对于最亲近的朋友也渐渐关闭了。

在内心深处,索尼娅总是害怕巨大的未知。19岁那年夏天,她在伦敦拜访英国女作家乔治·艾略特(George Eliot,笔名)时说:“对死亡的信念给了我活下去的勇气”。索尼娅生前经常引用莎士比亚悲剧《哈姆雷特》中的台词:“因为在死亡中——当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,值得深思。” 安妮·夏洛特在传记中写道:一个人的生命或长或短,其实并不能说明很多,一切取决于其对于自己和他人的丰富程度。从这个意义上来说,索尼娅的一生比其他人都更长;她沉醉于幸福和悲伤的泉水,从智慧之井里汲取精神力量;她登上了靠想象力可以到达的所有高度,并将自己丰富的知识、经验、幻想、感觉与他人分享……

流芳百世

索尼娅去世后,艾伦在Dagny杂志上的两篇纪念文章中写道:在索尼娅身上没有一丝学识渊博的傲娇,她通过不断渗透新的精神领域来扩大自己的视野。索尼娅由极端对立的人格组成,非凡的文化背景与强大而狂野的自然力量;支离破碎的、细微的、易受影响的内心与精力充沛、统一、强烈的精神;现代的、分析的、洞察的智慧与丰富的东方想象力;精确的数学家与理想主义的梦想家。当你将这些对立面细数一遍之后,发现她身上还有上百个未曾提及的性格。她的非凡的乐趣也许主要在于这些互不相容的对立面,一个其财富无法穷尽、其本质无法被测度的人格,具有天才的、女性的和斯拉夫民族的三重天性。

索尼娅的一生充满冒险,也有悲剧和辉煌的职业生涯, 她游历了很多地方,不断追求新的目标。然而无论走得多远,索尼娅总是能够回到自己最喜爱的数学和文学,她最出色的能力是将情感与智慧建设性地结合起来。索尼娅在给一位朋友的信中描述了自己的体会:“许多没有学过数学的人把这门科学和算术混为一谈,认为它枯燥无味,然而这是一门需要极大想象力的科学。”在她眼中,数学独立于世界上的任何东西而存在,如同北极光一样是大自然的馈赠。索尼娅从来不设法决定自己更倾向于数学还是文学,她可以在两者之间自由切换。魏尔斯特拉斯在信中的一句话成为她的座右铭:“一个不是诗人的数学家,永远是不完美的。”

2013年诺贝尔文学奖得主、加拿大女作家艾丽丝·门罗(Alice Munro)在短篇小说《幸福过了头》(Too Much Happiness)中描写了索尼娅最后的旅程,以她在旅途中似梦似醒的形式,回放其一生中的吉光片羽。小说以1891年元旦索尼娅和马克西姆在热那亚的老公墓里散步开场,索尼娅对马克西姆说:“我们中有一个今年会死去”,谁知竟一语成谶。不由令人想起另一位卒于斯德哥尔摩的异乡人——西方现代哲学奠基者勒内·笛卡尔 (René Descartes,1596–1650),1649年秋他应邀前往斯德哥尔摩,担任瑞典克里斯蒂娜女王的私人教师,次年2月11日在这片 “熊、冰雪与岩石的土地”上离世。笛卡尔去世200年后索尼娅出生,而两人的忌日仅相差一天。

当魏尔斯特拉斯和索尼娅相遇时,门罗在小说中写道:“终其一生,他都在等待这样的一个学生走进他的书房。一个能够全面挑战他的学生,一个不仅仅能跟上他的智力成果,而且有可能飞得更远的学生……在一个一流数学家的心里,一定有一种类似于直觉的东西,闪电般的灵光一现,揭示一直存在的东西。精确,一丝不苟,必须这样,伟大的诗人也是这样。”当她最后一次与魏尔斯特拉斯告别后,索尼娅想:“他的名字还会存在一段时间,在教科书里以及数学家之间。如果他更热衷于建立自己的名望,他也许会更长久地站在自己选择并且努力为之奋斗的事业的前沿位置。他对工作的关注远远超过名望,而他大部分同僚对二者的关注程度是相当的。”

门罗还写道:“瑞典是整个欧洲唯一愿意为自己的新大学聘用女数学家的。他们的城市十分干净整洁,他们的习惯太有规律,他们的酒会也太有礼貌。一旦他们觉得某些程序正确,他们就立即实践。彼得堡和巴黎的激辩无休无止,让人振奋,甚至会有危险,但在这里根本不会有。”“她以前是多么热爱巴黎……就是在这个巴黎,她经人介绍,认识了数学家、政治思想家。就是在这个巴黎,她曾声称,没有厌倦、没有势利、也没有欺骗。然后他们给了她博尔丁奖,亲吻她的手,让她在最豪华明亮的高雅房间发表演讲,给她献上鲜花。但是当她需要一份工作时,他们就关上了门。他们考虑这件事的时间,不会比考虑雇佣一只受过训练的黑猩猩更久。”

索尼娅的故居和墓碑(笔者摄)

笔者在大学偏微分方程的课上学到Cauchy-Kovalevskaya定理时,第一次得知这位俄罗斯女数学家。在瑞典生活多年,“索尼娅”的名字更是不绝于耳。每当站在她的雕像前,总会有一种穿越之感。前些日子笔者根据文献,找到了索尼娅在斯德哥尔摩的故居Sturegatan 56。这是19世纪下半叶修建的一条市中心街道,门前没有任何标记,想来现在的业主也不会知道这里曾经住过一位伟大的女性。1948年,俄罗斯妇女组织募捐在索尼娅的墓前竖立了一座东正教十字架石碑,用俄瑞两国文字镌刻了纪念碑文,其中俄文碑文中的生卒日期是东正教使用的儒略历。每年都有人来这里悼念,献上鲜花。虽然索尼娅已经离去132年,而正如魏尔斯特拉斯所说:“人死了,思想还在。”

参考文献

[1] P. Kurasov: (editor), 27th Nordic congress of mathematicians, celebrating 100th anniversary of Institut Mittag-Leffler, Stockholm 2016.

[2] A. C. Leffler: Sonja Kovalevsky, Albert Bonniers förlag 1892.

[3] A. Munro: Too Much Happiness, McClelland and Stewart 2009.

[4] G. Mittag-Leffler: Weierstrass et Sonja Kowalewsky, Acta Mathematica, 39 (1923).

[5] A. Stubhaug: Gösta Mittag-Leffier, A man of conviction, Springer Verlag 2010.

[6] G. J. Tee: Sofya Vasilyevna Kovalevskaya, Math. Chronicle

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号