理解宇宙的起源,一直是人类的终极问题。尽管关于极早期宇宙的暴胀理论获得了极大的成功,但实验方面目前人们只能检验其预言的两点关联函数,并且对其理论理解也停留在初级阶段。对此,物理学家从“理论自洽性”的新视角提出了所谓的“宇宙自展”。

神奇的是,在这一关于宇宙起源的理论中,时间不存在了。

撰文 | 王东刚(剑桥大学应用数学与理论物理系 史蒂芬·霍金理论宇宙学中心)

对于我们笃信物理学的人来说,过去、现在和未来之间的区别只不过是一个顽固的幻觉。

——爱因斯坦,1955

从某种意义上来说,宇宙学是终极的考古学。

考古学家通过发掘化石,以及远古时代祖先们残留下来的蛛丝马迹,去还原数万年前的人类活动,进而推测出文明的起源与演化。宇宙学家所追寻的“化石”在天上。由于光速有限,当我们用望远镜去捕捉百亿光年外遥远星系发出的微光,我们也在窥探宇宙百亿年前的样子。而根据这些天文观测,宇宙学家可以重构出宇宙本身138亿年的演化历史:

一切都是大爆炸的余烬,最初的氢元素在高温等离子体浓汤中形成,然后电子被原子核捕获,光子开始自由穿梭;随着空间不断膨胀,宇宙慢慢冷却,在漫长的百亿年岁月中恒星和星系不断诞生衰亡。

因而,“脚踏实地”的考古学和“仰望星空”的宇宙学,二者本身都是关于时间的科学。

当我们不断向前追溯,在地球、太阳系乃至银河系形成以前,在宇宙的第一缕光诞生之前,甚至在热大爆炸宇宙那团极高温等离子体火球出现之前,直到一切的开端,物理学家的好奇心希望去触及时间的起点。近几年,一系列被称之为“宇宙自展”(Cosmological Bootstrap)注1的前沿研究显示,我们宇宙的起源,也许是一段没有时间的历史。

从量子涨落到漫天星系

对于万物开端,一切还是要从“头”说起。目前,我们对极早期宇宙最成功的描述是所谓的暴胀理论(Cosmic Inflation)。根据这一理论,宇宙在大爆炸之初约10-32秒的极短时间内,经历了一次极为剧烈的指数式加速膨胀,可以被近似看作是广义相对论中的德西特时空(de Sitter Spacetime)。这一学说在20世纪80年代初由阿兰·古斯(Alan Guth)、安德烈·林德(Andrei Linde)等宇宙学家提出,一举解决了传统大爆炸宇宙中的诸多初始条件疑难而广受关注。然而暴胀理论的成就远远不止于此。

1982年夏天,就在暴胀理论提出不久,斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)在剑桥召集了为期三周的Nuffield极早期宇宙专题研讨会。这次传奇性会议的焦点是暴胀宇宙学中的量子效应。当时,有五组宇宙学家分别进行了理论计算注2,他们最后达成共识:当把量子力学考虑在内,暴胀理论为宇宙中万物的起源提供了一个令人惊诧却又充满说服力的解释。

在介绍结论前,我们先注意到,婴儿宇宙有一个最显著的特点就是“小”。今天的可观测宇宙在暴胀之初直径甚至还不到10-30米,远远小于所有目前已知的基本粒子。因此,除了描述宇宙膨胀的广义相对论之外,支配微观世界的量子场论在暴胀中也扮演了举足轻重的角色。在量子物理中,真空是一个微妙的概念。它并非像我们通常想象的那样空无一物,而是随时随地都充满了不断变化着的量子涨落,如同水面上的涟漪,起伏不定。通常这些涨落在微观尺度上不断产生,然后很快湮灭,并不会直接影响我们熟悉的宏观世界。

而在暴胀理论中,时空背景在急剧加速膨胀,这些本该在微观世界中自生自灭的量子涨落,瞬间被拉伸到了宏观,成为婴儿宇宙中最初物质分布的不均匀性——处在涨落波峰处的宇宙物质更多,而处在波谷处的宇宙相对空旷。起初,这些涨落的幅度也非常微小。在后续的漫长膨胀历史中,万有引力开始缓慢但持续地导演一场宇宙尺度的“马太效应”——密度大的区域物质越聚越多,密度小的地方则变得越来越空旷。经过百亿年的演化,这些密度大的区域逐渐形成了当前宇宙中漫天分布的各类天体,以及横亘数百亿光年的大尺度结构。

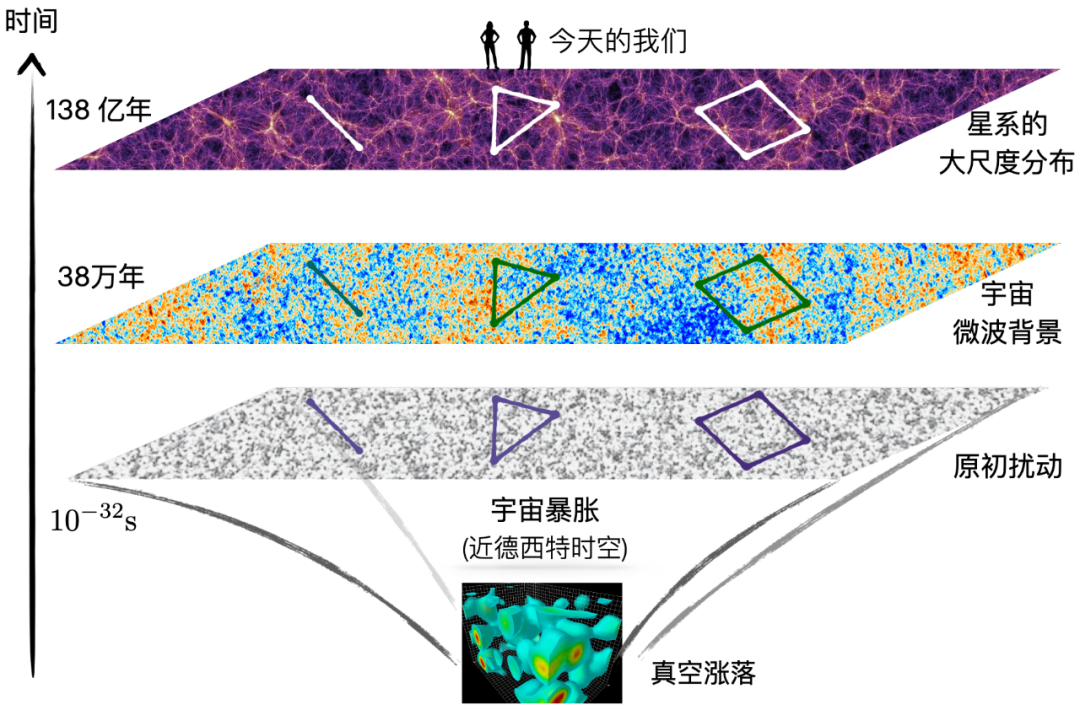

图1. 宇宙如同一台究极放大器,用百亿年的时间,将微观世界中的量子涨落,转化为宇观尺度的星系、星系团。今天的物质大尺度分布隐藏了宇宙婴儿时期的奥秘,而解密的关键正是“宇宙学关联函数”。

这就是Nuffield会议上那个令人震惊的结论——大到超星系团、星系,小到太阳系和地球,乃至于我们自身,万物都源自于暴胀时期真空中的微观量子涨落。“纳须弥于芥子”,这句原本充满思辨意味的佛家偈语在此得到了最为直观的体现。这一后来被称作“宇宙学扰动论”的理论,成功运用微观世界的量子物理来解释宇观尺度上的物质分布,后来被众多物理学家认为是科学史上最为优雅美妙的故事之一。

暴胀理论和宇宙学扰动论的成功极大鼓舞了过去四十年间的极早期宇宙学研究。在此理论图像中,暴胀时量子涨落形成的“化石”又被称为原初扰动,它们是形成今天宇宙中物质大尺度结构的种子。这些“化石”空间分布的统计关联,也就是所谓的“宇宙学关联函数”,是暴胀的核心预言。因而通过寻找宇宙中物质大尺度分布的关联,我们可以对该理论进行天文观测检验。后来,随着自上世纪90年代起对宇宙微波背景辐射中温度涨落的精细测量,暴胀理论和宇宙学扰动论最简单的预言——两点关联函数,已得到了非常精确的检验。

这仅仅只是开始。相较而言,高阶的宇宙学关联函数中包含了丰富得多的极早期宇宙信息,如图1中的三角形(三点关联)和四边形(四点关联)等。原则上讲,通过完全掌握宇宙中物质大尺度分布的统计信息,我们能还原出暴胀的过程,探知创世之初的奥秘。

宇宙自展:时间在哪里?

从远古关联函数中破译宇宙起源,这一理想很丰满,现实却非常骨感。首先,我们到目前为止还没有探测到两点函数之外的统计关联,虽然有越来越多的针对性巡天计划,但如何从海量的观测数据中挖掘出这些源于远古宇宙的信息,如同在沙漠中淘金,依然充满挑战。

同时,我们对宇宙学关联函数的理论理解也还停留在初级阶段。

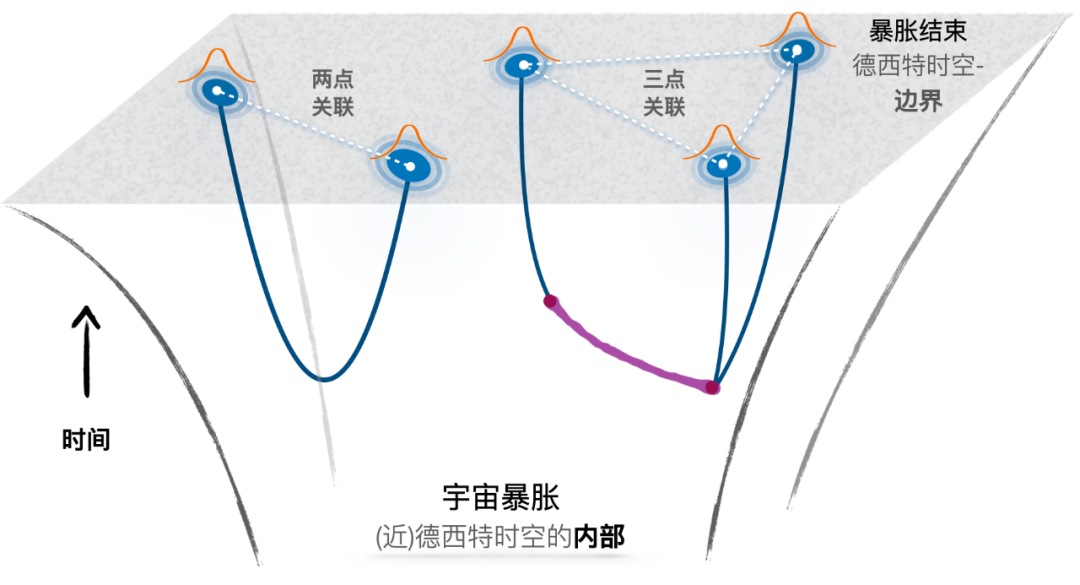

具体来说,这里问题的难点是德西特时空下的量子场论。不同于我们所熟悉的平直时空背景,加速膨胀背景下的量子效应要繁琐复杂得多。为了得到暴胀预言的宇宙学关联函数,我们需要追踪量子涨落在暴胀期间完整的时间演化,遍历所有可能的历史并求和。即使对最简单的物理过程(如图2所示),其理论计算依然让人望而却步。

图2. 德西特时空下的费曼图。暴胀时期的量子涨落形成了微小的不均匀性,成为后续百亿年演化中星系等结构形成的种子。无数个此类事件的叠加形成了原初扰动空间分布上的统计关联。在此过程中,暴胀期间的新物理,比如重粒子(图中紫色实线),如化石般在宇宙学关联函数中留下痕迹。

近年来,理论家开始换一个思路来看待这个棘手的问题:暴胀期间的时间演化太过复杂,而我们能探测到的只是暴胀结束时的“化石”遗迹,那么我们能否直接着手于最终的可观测量——宇宙学关联函数?初看貌似不太可能,但“理论自洽性”提供了另一个可能的出发点:我们可以构造各种各样的暴胀历史,但其中只有一部分在理论上是自洽的,另一部分违背了某些基本的物理学原理,比如时空对称性(物理规律在不同的时空位置下保持不变)、幺正性(信息守恒)和定域性(没有超距相互作用)等。这一试探性思路出乎意料的成功:在很多情况下,暴胀理论的预言可以被这些基本原理完全限制!

也就是说,不管宇宙的演化历史如何,“理论自洽性”本身可能足以确定关联函数的结果。这套全新的视角被称为“宇宙自展”(Cosmological Bootstrap,或译为“宇宙学自举”)。

在理论物理中,此类被统称为Bootstrap的方法(通常译为“自举”,见注1)已有成功的先例,比如基本粒子散射振幅研究中的S-矩阵自举,以及共形场论中的共形自举(Conformal Bootstrap)等。宇宙学中的自展法最早于2018年由Nima Arkani-Hamed、Daniel Baumann、Hayden Lee和Guilherme Pimentel提出[1]。随后,连同笔者在内的诸多同行系统研究了各类基本原理对宇宙学关联函数的限制,这一新兴的研究方向在过去几年里蓬勃发展[2]。

在这套新的理论描述中最神奇的是,时间消失了!因为着眼于宇宙学关联函数,我们选取了暴胀结束时特定的时间切片,此切片上的确只有空间,没有时间。而这一没有时间的理论却成功描述了暴胀的预言!对于宇宙学这一关于时间的科学,“时间”本身却在宇宙起源的理论中隐身,这听上去是个荒诞的结果。难道真的像爱因斯坦在半个多世纪之前所说的那样,时间并不存在,一切都是我们的幻觉?

宇宙自展中所展示的“没有时间的历史”(Time Without Time)其实在概念上由来已久。其本质与量子引力研究中的全息原理有着千丝万缕的联系。近年来在理论前沿,种种迹象显示,“时间”和“空间”本身可能并不是基本的,而是作为衍生的概念从某种更为基本的物理实在中“涌现”出来。

对“空间的涌现”,我们已在全息理论中有了一定的理解。早在1997年,理论物理学家Juan Maldacena提出了著名的“AdS/CFT对应”。其中AdS代表反德西特时空,是与我们真实宇宙截然不同的一类时空背景(见图3左图)。在此理论构想中,Maldacena指出AdS空间内部的引力与边界上的共形场论(Conformal Field Theory,CFT)以一种复杂却精妙的方式相等价。换句话说,AdS时空的低维边界就如同一张全息屏,包含了更高维内部空间的物理。“AdS/CFT对应”的出现为量子引力和时空本性的研究提供了一个具体的实例。经过20多年深入的探索,理论物理学家已逐渐理清:边界理论中的量子纠缠构建了AdS内部的空间距离,所以空间本身可能并不是基本的,而是自纠缠中涌现。 图3. 反德西特时空中空间的涌现(左);德西特时空中时间的涌现(右)。那么“时间”呢?在全息原理描述中,“时间”具有和“空间”截然不同的性质。早在AdS/CFT提出之初,理论物理学家就尝试过将全息原理推广至与我们所处的真实宇宙更为接近的德西特时空,即所谓的“德西特全息”(de Sitter Holography)。直到今天,这一设想依然没能成功实现。一个疑难是,在德西特时空中,原本的低维边界(全息屏)变成了未来某一特定时间切片(如暴胀结束的时刻),在内部时空中延展出来的维度由空间变成了时间(见图3),但我们并不知道该如何去理解时间维的涌现。

图3. 反德西特时空中空间的涌现(左);德西特时空中时间的涌现(右)。那么“时间”呢?在全息原理描述中,“时间”具有和“空间”截然不同的性质。早在AdS/CFT提出之初,理论物理学家就尝试过将全息原理推广至与我们所处的真实宇宙更为接近的德西特时空,即所谓的“德西特全息”(de Sitter Holography)。直到今天,这一设想依然没能成功实现。一个疑难是,在德西特时空中,原本的低维边界(全息屏)变成了未来某一特定时间切片(如暴胀结束的时刻),在内部时空中延展出来的维度由空间变成了时间(见图3),但我们并不知道该如何去理解时间维的涌现。

宇宙自展的出现无疑为“时间的涌现”和“德西特全息”提供了新思路。我们可以去复盘宇宙自展与传统时间演化方法在处理宇宙学关联函数时的联系。这时人们发现,暴胀期间的历史进程被未来边界上原初扰动的空间关联所描述。具体来说,当我们改变未来边界上宇宙学关联函数的形式,我们其实是在探索德西特时空中过去的时间流动(见图3右);不同的宇宙演化历史给出了不一样的未来边界上的统计关联。近期,Nima Arkani-Hamed等人更是进一步指出,时间本身的流逝与关联函数中被称作“运动流”(Kinematic Flow)的数学结构相等价[3, 4]。

这些有趣的新进展使得之前看似荒诞的结果成为可能——在一个没有时间的理论中描述宇宙的起源和演化。或许,在最根本的层面上,过去的138亿年一直以来都是没有时间的历史!

新物理的曙光

在理论物理的发展中,概念上的革新总是让人激动,然而我们也需要清醒的认识到,宇宙自展这一研究方向尚处于萌芽阶段。我们尚未建立起宇宙学的全息理论,我们也不知道,从根本上来说为什么时间会和空间不一样;如果时间是涌现的,那么其背后真正的物理实在又是什么?要对这些深层次问题获得清晰的认识,依然有很长的路要走。

与此同时,宇宙自展这一有趣的新思路并非仅仅是暴胀理论在概念层面上的故事新编,其研究对于高能粒子物理也有重要的“实用”价值。

说到粒子物理,人们首先想到的可能是对撞机,比如说在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(Large Hadron Collider,LHC)。甚至在很多硬核科幻小说中,巨型对撞机也成为了进化为高等文明路上的“必需品”。例如在《三体》中,“智子”到达地球后的首要目标就是扰乱高能粒子对撞实验;而几百年后的人类更是制造了木星轨道上的“环日加速器”来发展自己的基础科学。文明的发展的确离不开对物质微观结构的深刻认识,但在现实世界中,建造大型对撞机变得越来越困难,这已成为粒子物理发展的一大挑战。

有意思的是,宇宙学可能会为高能物理实验提供新的转机。上文中我们提到,暴胀发生时宇宙处于极微观尺度。那时的能量密度可以高达1013GeV,远远超过任何地面上大型粒子对撞机的能标。所以,暴胀本身可以被看作是一个天然的高能物理实验室。借助于越来越精确的宇宙学观测,我们可以提取出远古时期遗留下来的“化石”信号,进而探知那时的新物理。

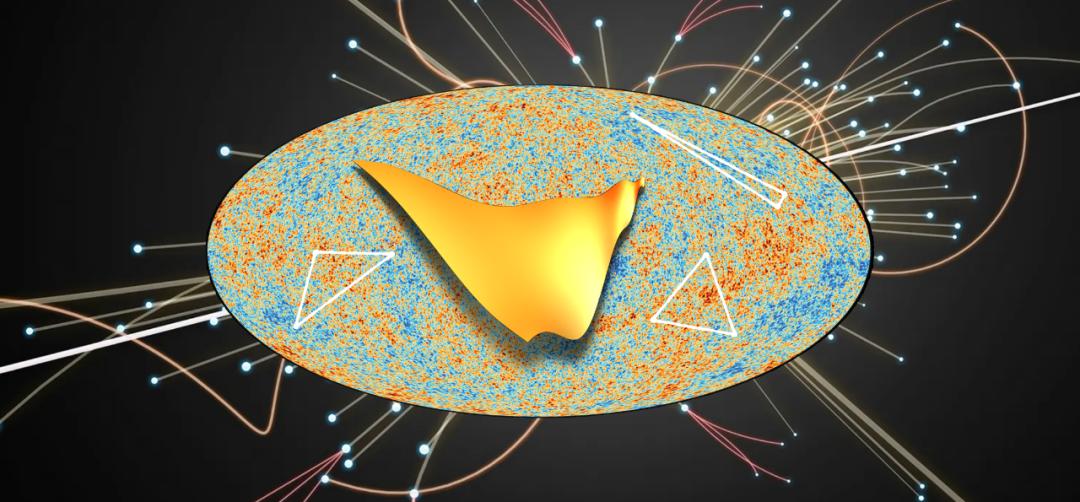

这一思路最直观的呈现是一类被称作为“宇宙学对撞机”(Cosmological Collider)的原初信号[5, 6]注3。在此理论构想中,暴胀期间高能粒子(如图2中的紫线)的存在影响了原初扰动的“形状”,在其三点关联中留下特征印记并一直保留至今天。其想法类似于地面上的加速器,只不过粒子的对撞发生在宇宙婴儿时期,而探测的信号变成了源自宇宙深处的古老光子。

图4. 宇宙学对撞机概念示意图。早期暴胀中的粒子“对撞”在宇宙尺度的物质分布中留下特殊的“形状”;而在天文观测中(如图中的普朗克卫星微波背景辐射数据),人们可以寻找这些远古痕迹,进而探知那些极高能粒子的质量和自旋等物理信息。

在宇宙学对撞机的研究中,自展法带来的理论突破发挥了重要的指引作用。因为涉及到暴胀期间的重粒子,传统的时间演化计算非常复杂,通常只能得到近似的结果。而自展法本身就是一套强大的解析计算工具,让我们第一次可以求解出宇宙学对撞机信号的严格解析预言。近几年,笔者和合作者一起,用自展法考察了宇宙学对撞机的种种可能性[8, 9],并推导出了一套完整的解析结果。因为不再依赖于具体模型,自展法还为这些宇宙学关联函数中的特征信号提供了系统的分类,极大丰富了暴胀理论的预言。

或许有人会说,理论很有趣,但宇宙学对撞机真的有可能被探测到吗?在实际天文观测中寻找极为微弱的百亿年前的信号,听上去像是天方夜谭。

永远不要低估科学发展的速度,更何况宇宙学本身正处于大发现的黄金年代!借助于自展法给出的完整理论预言,我们已经可以在现有的天文观测实验中寻找宇宙学对撞机的信号。最近,普林斯顿的宇宙学家Matias Zaldarriaga及其合作者已利用BOSS星系巡天数据对此类预言进行了观测检验[10]。同时,笔者与剑桥大学的观测宇宙学同事合作,首次利用普朗克卫星的微波背景辐射数据进行探测[11]。经过系统的扫描和筛选,我们在普朗克的数据中找到了置信度约为2个sigma的疑似信号。这究竟是真实的高能粒子信号,还是观测数据中的统计涨落?只有未来进一步的检验才能确定。但作为初步的分析,不得不说此结果已经超出预期。

这一鼓舞人心的进展当然得益于宇宙学实验和数据分析上日新月异的新技术。在未来十年里,新的微波背景辐射实验即将开始高精度观测,如国内的西藏阿里CMB观测项目,国际上的西蒙斯天文台和CMB-S4等;同时,还有多个宇宙大尺度结构观测实验(比如SphereX、Euclid、LSST等)即将启动。这些项目带来的海量数据无疑可以显著提升观测精度,使得真正发现宇宙学对撞机中的重粒子信号成为可能。

在稍微遥远一些的未来,天文学家有希望探测到宇宙早期星系形成之前的中性氢射电信号。此类信号十分微弱,但在宇宙中广泛存在,因其特征波长约为21厘米又被称作21厘米线。它们可以帮助我们绘制宇宙黑暗时间物质分布的详细地图,进而实现对宇宙学关联函数的精密测量,是窥探暴胀理论预言的绝佳窗口。因此未来对21厘米线的观测可以极大地推动宇宙学的发展。借此,我们也许不仅仅可以探测婴儿宇宙时期的高能新物理,甚至能最终揭开时间起源的奥秘。

说到这儿,我们的漫谈也该告一段落了。最后,让我们来发散思维,畅想一下一百年后的基础物理研究:那时,人类对物质的微观结构和时空本性有了更为深入的了解,但需要新的实验装备对高能理论进行检验。那时,我们的后代应该像科幻小说中描绘的一样去搭建太阳系尺度的巨型对撞机吗?

也许,月球背面的21厘米线观测阵列是个更值得考虑的选择 : )

注释

1. 关于Bootstrap一词的翻译,其本意为靴子后面的提鞋带,因为英语中的一句习语“Pull yourself up by the bootstrap”(不依赖外界帮助,拽着鞋带把自己提起来)而广为人知。起初这句话意在讽刺荒唐可笑的不可能之事,但后来其含义莫名变得励志起来:无论多么困难,你都可以依靠自己而成功。在理论物理中,Bootstrap一般翻译为“自举”(Self-lifting),意为物理规律可以由最基本的原理和理论自洽性来完全确定,不需要额外的帮助。同样,Cosmological Bootstrap可翻译为“宇宙学自举”,亦可翻译为“宇宙自展”(Self-emerging)。因其在概念上与“时间涌现”(the Emergence of Time)紧密相连,本文采取后一种翻译,取“展开”、“呈展”之意。2. 这五组物理学家是:穆哈诺夫(Viatcheslav Mukhanov)和奇比索夫(Gennady Chibisov);霍金(Stephen Hawking);斯塔罗宾斯基(Alexey Starobinksy);古斯(Alan Guth)和皮(So-Young Pi);巴丁(James Badeen),斯泰恩哈特(Paul Steinhardt)和特纳(Micheal Turner)。其中穆哈诺夫和奇比索夫未参加剑桥Nuffied研讨会。3. 宇宙学对撞机的概念在2015年由Nima Akani-Hamed和Juan Maldacena提出[5]。值得注意的是,哈佛大学的陈新刚老师和香港科技大学的王一老师在2009年的文章[6]为此概念的发展提供了非常重要的奠基性贡献。清华大学的鲜于中之老师对此新兴方向也进行了系统而深入的探索[7]。

参考文献

[1] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, H. Lee, and G. L. Pimentel, “The Cosmological Bootstrap: Inflationary Correlators from Symmetries and Singularities,” JHEP 04 (2020) 105.[2] D. Baumann, D. Green, A. Joyce, E. Pajer, G. L. Pimentel, C. Sleight, and M. Taronna, “Snowmass White Paper: The Cosmological Bootstrap,” in 2022 Snowmass Summer Study. 3, 2022.[3] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, A. Hillman, A. Joyce, H. Lee, and G. L. Pimentel, “Kinematic Flow and the Emergence of Time,” arXiv:2312.05300 [hep-th].[4] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, A. Hillman, A. Joyce, H. Lee, and G. L. Pimentel, “Differential Equations for Cosmological Correlators,” arXiv:2312.05303 [hep-th].

[5] N. Arkani-Hamed and J. Maldacena, “Cosmological Collider Physics,” arXiv:1503.08043 [hep-th].

[6] X. Chen and Y. Wang, “Quasi-Single Field Inflation and Non-Gaussianities,” JCAP 04 (2010) 027.[7] X. Chen, Y. Wang, and Z.-Z. Xianyu, “Standard Model Background of the Cosmological Collider,” Phys. Rev. Lett. 118 (2017) no. 26, 261302.

[8] G. L. Pimentel and D.-G. Wang, “Boostless cosmological collider bootstrap,” JHEP 10 (2022) 177.

[9] D.-G. Wang, G. L. Pimentel, and A. Achucarro, “Bootstrapping multi-field inflation: non-Gaussianities from light scalars revisited,” JCAP 05 (2023) 043.

[10] G. Cabass, O. H. E. Philcox, M. M. Ivanov, K. Akitsu, S.-F. Chen, M. Simonovic, and

M. Zaldarriaga, “BOSS Constraints on Massive Particles during Inflation: The Cosmological Collider in Action,” arXiv:2404.01894.[11] W. Sohn, D.-G. Wang, J. Fergusson, E. P. S. Shellard, “Searching for Cosmological Collider in the Planck CMB Data,” arXiv:2404.07203.

出品:科普中国

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号