颜福庆是第一位获得耶鲁医学博士的中国人,在中国现代医学史前页的关键节点上,他身影频现。关于他是否曾出任协和医学院副院长,有一些不同说法。尽管支持材料较多,但官方文件协和年报中,却找不到颜福庆这一重量级人物的痕迹,实属蹊跷。本文通过一封协和“深喉”写给颜福庆的密函,试图还原那段可能被协和有意遗漏的往事,并分析这位中国现代医学的奠基人在国家大变局时期是如何做出人生重要抉择的。

撰文 | 方益昉

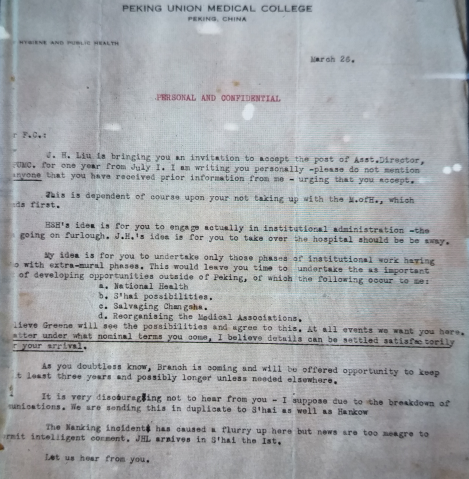

上海是中国近代史上,学术大师辈出的城市。为此,如今的上海,致力于为大师们举办回顾展,弘扬历史,鼓励后学。在去年4月推出的“惟君建树忙”——颜福庆(Yen F.C.)诞辰140周年纪念展上,一封标注为1927年3月26日的北平协和医学院的未署名私人密函,深深吸引了我。

过去近百年,这封深喉密件,未见学术解读。可能的原因,乃医学史长期以来属于冷门,在医学界与史学界都处边缘地位。虽事涉中国现代医学先驱颜福庆的关键人生时刻,但照样无人关注。如今,人类遭遇了遍及世界的疫情折磨,方有机缘把医学先驱们默默奉献的动人往事,批量挖掘面世,让有心问学的研究人员,得以据此分享和窥视被时空淹没的历史背景。

展出中的“密函” | 图源:作者拍摄

本文探讨的私密信件,是一封看似不起眼的简短“敦促函”,却在字里行间,意外显露出当年活跃在我国医学界各路精英的鲜活面貌。如将关键人物置于20世纪20年代,中国社会大转折背景下去还原与观察,则此函无疑可作为全新视角下,俯瞰医界驿动的难得史料。

由于该展品布陈中,不少字符模糊,不便全文英译汉,但不难还原来龙去脉。从抬头上识别,此函出自北平协和医学院卫生与公共健康系,执笔人熟悉协和上层人事,特意委托时任协和医务总监的刘瑞恒(J. Heng Liu)持函,赴上海面呈颜福庆。刘瑞恒抵沪时间预定于1927年4月1日。

此信并非协和官方文书,写信人特别强调,以个人名义提供颜福庆建议。在此之前,他已经传递过许多内部消息,希望颜福庆接受协和助理院长(assistant director)职位。他在信中挑明,切不可对外人泄露信中内容。显然,他明白自己的深喉角色,两人关系非同一般。唯恐颜福庆不能及时阅读此函,他同时将复写件寄往汉口颜福庆通讯处,以求双保险。

这样用心处置信函,显见书写者对信中所述非常看重。他敦促颜福庆,不要再犹豫,立即来协和任职,先占了岗位,再讨论后续工作细节。写信人暗示,协和管理层对空缺岗位由谁填补,以及如何填补,尚有不同看法。眼下已确定有其他应聘者正在路上,而且对颜福庆最不利的因素是,他缺乏公共卫生硕士学位,存在明显的竞争软肋,此为岗位前提条件。

当时,几位校级领导各有盘算。时任院长胡恒德(Henry S. Houghton)只想找一位临时替补,休假期间有人顶替一年事务即可。刘瑞恒则侧重考虑是否能担纲临床诊治方面的职责。写信人只对执行院长顾临(Roger S. Greene)的态度,尚有比较肯定的把握,相信顾临应该会满足颜福庆方面的要求。

从信中语气看来,颜福庆已经不是第一次,与协和相关人士讨论有关细节了,截止收到此信为止,颜福庆尚未做出马上去协和任职的决定。因为,颜福庆至少还有四项工作需同时兼顾:其一,全国健康卫生事业的思考与领导;其二,上海方面有不少事业机会有待敲定;其三,长沙湘雅医院与学校的收尾烂事有待了结;其四,中华医学会的重组事宜。

鉴于上述分析,“深喉”者最可能为协和公共卫生专业的兰安生(John B Grant)教授。他与颜福庆兴趣相投,又有湖南共事旧谊。此番急切期待颜福庆加盟,似可共创新事业。

从宏观上说,1927年的中国医学界,本土专业医学人才短缺,各大机构都在争夺具备高级管理能力的医学专门人才。其重要背景是,北伐统一刚刚完成,反帝反封建的政治气候与民族主义气氛尚浓。新一届国民政府万事更新,行政院教育主管部门要求各大学重新登记,新政出台了重要的调整和规定,外籍人士不得就任大学主要负责人。

作为呼应,1927-1929年间,协和董事会与管理层人员频繁变更。董事会主席施肇基即将在1929年4月离任,由曾经担任清华校长的周诒春继任董事长。施肇基、顾临、刘瑞恒、胡适等成员,继续保留在董事会组成人员中。

胡恒德于1927年下半年,卸任医学院院长,继任者为刘瑞恒。不过,在新、旧两任院长之下,顾临继续留作协和医学院第二号实权管理人,即执行院长。协和医院方面,医疗总监岗位序列不变,仍然由刘瑞恒担任院长,副院长为王锡炽。

作为上海圣约翰医学院1903年毕业生、美国耶鲁大学医学院1909年的医学博士,颜福庆通过在长沙十多年的岗位历练,担任湘雅医院与医学专门学校主政者,业已成为中国现代医学精英中,各方认可的专业管理俊才。以致于哪怕过去了近百年,当下继续流传颜福庆获聘国立第四中山大学医学院院长同时,还担任着协和医学院副院长的说法,也被媒体与学者采信。

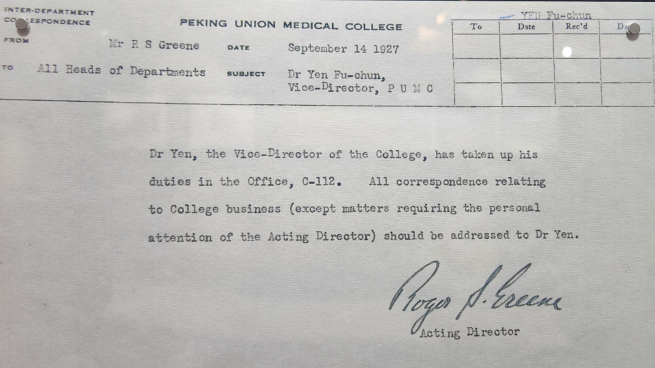

笔者研究认为,颜福庆出任协和副院长一说,重在印证了外国资本与国立机构争夺医学人才的史实。该说辞主要出自三个来源:一是1956年颜福庆自拟履历;二是1959年剑桥大学出版的《伍连德自传》;三是2007年复旦大学出版的《颜福庆传》。复旦的版本还出示证据强调,1927年9月14日,协和执行院长顾临,曾签发内部通知,颜福庆担任副院长确有其事。

顾临签名的内部工作便条

这张顾临签发的便条显示出,颜福庆由其直接领导。颜福庆须直接向顾临负责并报告(重要事务须执行院长直接过问),而顾临本质上只是时任院长胡恒德的下属。因此,将便条上的VICE DIRECTOR岗位,直译为副院长,恐怕有水分。总之,无论将颜福庆所任职务,称之为助理院长还是副院长,他的直接上司,起码有院长和执行院长二级,他们时刻可以指导其工作。

鉴于兹事体大,笔者不敢马虎,遂核实于1927—1928年协和官方年报。协和医学院与协和医院实行教学与行医协同办公,其年报记载了过去一年发生的重大事件与基本信息。出人意料的是,在其董事会和管理层名册中,并未记录颜福庆的名字。哪怕在普通员工岗位上,也未见颜福庆。

1927-1928年协和医院年报中的董事会与管理层名单

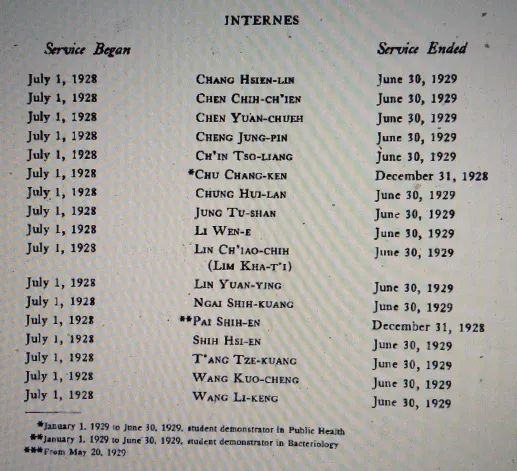

由洛克菲勒基金会资助的北平协和医(学)院,为跟上民国新政,在年报中都及时披露主要领导岗位名单,白纸黑字公布于众。名单所列甚至详尽到临床护士以及住院医生,比如1929届毕业生林巧稚(Lin Chiao-chin)与荣独山(Jung Tu-shan),都以住院医身份上榜,以后分别成为我国妇产科与放射医学科的泰斗级人物。但1928年协和年报,偏偏遗漏比他俩资深许多的、且确在协和工作过的前辈颜福庆。这种将重量级员工排除在外的做法,确属蹊跷。

标明住院医生林巧稚与荣独山的年报

颜福庆自1909年获得耶鲁大学医学博士学成回国,到1926年离开湖南长沙,十几年间携手国内外医学同行,为中国医学的现代化进程,扎扎实实起到推动作用。1915年,他与国内同仁发起创建中华医学会,与当年主要由外籍医生构成的老牌医学社团——博医会分庭抗衡,标志着中国医学界独立意识的集体觉醒,民族主义思潮融合在了医学管理事务中。

颜福庆努力推动“为人群服务”的医学理念,积极将工作重心朝着预防医学与公共卫生领域倾斜,甚至自己也再次赴美,入学哈佛大学公共卫生学院深造。毫无疑问,颜福庆对现代医学知识的掌握,已经达到国内领先程度。国内同行对其医学水准的认可,以及医学管理能力的青睐,应该是不争的事实。

彼时,协和医院领导层与颜福庆的社会关系也不容忽视。其堂兄颜惠庆,不仅担任协和董事会成员,也与董事长施肇基长期同事(两者均先后出任过北洋政府外交总长、国务总理等要职),协和医院院长刘瑞恒(曾出任第六届中华医学会会长),与颜福庆提议创建的医学社团关系密切。据此,提名颜福庆为协和医(学)院高级管理人员,无论从哪个方面讲,专业资质都十分匹配。

我们研究有关史料,不能因为在协和官方年报中难以发现相关记载,便轻易推论颜福庆记忆有误,或者认为有关资料出现了编造痕迹。但学界确有必要期待更多史料面世。

按逻辑分析,出现颜福庆履历叙事与协和公文难以互相印证的可能原因,在于国立第四中山大学几乎同时力邀颜福庆,期望他赴上海筹建医学院,而且待遇更为优厚。作为国立大学医学院院长,颜福庆将可比肩自然科学院院长胡刚复、哲学院院长汤用彤、工学院院长周仁等学界翘楚,在地位、薪酬等方面毫无差别。从事业的长远考虑,显然比任职协和更有发展空间。

因此,手持两份聘书的颜福庆,在继续就职外资机构,还是投身国立大学的选择中,做出了在甲方看来属于模棱二可的方案。他决定自己北上协和医学院赴任,同时邀请其在湘雅的学生与同事乐文照、应元岳、朱恒璧等人,于1927年代其先去国立第四中山大学就职,在上海吴淞开始医学院筹建。但颜氏的折衷方案,对满足协和方面的完美期待,距离尚远。

协和作为当时中国最好的医学机构之一,自然对颜福庆没有断然拒绝其他单位的邀请,心存芥蒂。最终对其短暂的履职之行,评估后不予书面认可,并在工作年报上有意疏漏其名分,以期最大程度挽回协和一片诚意反遭受聘者冷遇的可能名誉损害,符合常理。

最终促使颜福庆下定决心,返沪服务于国立大学,应该还有来自更深层面的社会因素。彼时,中国时局正在发生深刻变化。颜福庆从海外归国后,长期工作在湖南长沙湘雅医院与湘雅医学专门学校,二者均源自耶鲁大学传教团体雅礼会。颜福庆出身中国最早的基督徒家庭,留学耶鲁期间获得雅礼会帮助,学成之后与雅礼会合作,一直致力于湘雅系的医学事业。但雅礼会的异国异教背景,1926年成为长沙社会矛盾聚焦中心,医学事业难以为继。

比较20世纪前后的现代医学先驱,他们与颜福庆一样,通过教会赞助求学从医。进入20世纪后,许多人逐步与教会关系异化,开始思考中国医学的未来出路。一批比颜福庆更资深的医学先贤,在举国上下萌发强烈的共和与民族意识之际,开始接受科学与民主思潮,包括世界流行的威廉·奥斯勒(William Osle)人文医学理念,迅速影响到行医执业过程。

率先向教会要求,提出改良诉求的,竟是中国医学女性。1890年代,当大部分晚清男性还在博取科举功名的时候,少数知识女性却已撑起引进现代医学的重任,其代表人物包括金韵梅(Kin Yamei)、许金訇(Hü King-eng)、康成(Ida Kahn)和石美玉(Mary Stone)等。

1896年,康成和石美玉同时从密歇根大学医学院毕业,正式获得美国妇女海外布道会传教士的任命,立即回到九江医学传教。1898年,她俩建起规模化的但福德(Danforth)医院。我们不妨以她俩行医路径的变化,来比较和理解后起之秀颜福庆对协和聘任的最终抉择。

随着行医经历的积累,以及对社会真实生态的深入接触,从小接受西学的康成和石美玉,越来越多地与教会方面发生摩擦。她俩要求教会正视患者主要诉求,医学除了有助募集信众的工具性用途,更重要的职责,是解决民间疾苦,这是民族性与人性化于良医的本能反应。

为了追求患者利益最大化的执业目的,康成率先离开但福德,赴南昌另设医院,积极与政府官方合作。随后石美玉也索性带领核心人马,1920年代移师上海,自立伯特利(Bethel)教会及其附属医院和护士学校,按照自身对宗教与医学关系的理解,走自己的行医执业道路。

回顾1830年代开始的西医规模化东渐历程,医学传教与西医入华同步。随着时间的推进,以及医学技术与行医理念的进化,中外传教医生开始在不同层面逐渐反思,突破戒律。1887年,由外国传教医生组成的博医会面世,时任上海同仁医院院长的文恒理(Henry William Boone)博士,在《博医会报》(The China Medical Missionary Journal)创刊号上,刊出与原教旨主义传教医生稍有区别的宣言:

本医会创设之故有四:其一,务欲诸医各将平日所阅华人病情,暨一切施治之法普告医会,俾后偶遇对同之症用药有所折证,以期立起沉疴。其二,务欲将西国医学之精微疗治之神妙,尽情推阐揭示华人,俾华人多所歆动,以冀医道遍行于通都大邑,下至僻壤遐陬。其三,欲用医道以广传道,去其身病,即以发其信道之心,自能尊奉福音,渐祛心病。其四,欲将中国所有奇难杂症为西人所无者,悉告之现居西国诸医,俾互相参究,得以精益求精,登峰造极。

也就是说,19世纪初叶的早期传教士,通过雇佣医学作为上帝侍女,将其锻造为吸引信众的传教工具。到了新旧世纪交替前后,即使在传教医生圈内,这样的传统理念也开始松动。《博医会报》出版宣言暗示,传播上帝福音,已经不再成为职业医生的从业首选。博医会旨在逐渐去宗教化,在临床实践中融进医学人文与科学精神,此般努力在未来半个世纪中,表现愈加明显。这是世界医学发展潮流,也是中国社会逐步开明,迈入人类进化通道的标识。

1907年5月,博医会直接将《博医会报》英文名称中的传教标记missionary删去,以突出医学立场。而且博医会也开始突破陈规旧律,吸收华人精英医生成为会员。国门逐步开启,各种先进学术的思想和精神面貌的变化也随之舶来。从医学层面出发,能够反馈社会的良性效应,主要体现在对疾患的人性化处置上,为民众身心健康带来新机遇。

再过十年,博医会与新组建的中华医学会合并活动,直至慢慢退出中国医学界。上述医学去宗教化的过程,历时约四分之一世纪,同时凸显中国医学精英凭借本身能力,发奋自强的强盛模样。值得强调的是,中国医学联盟最终压制住了外国在华医学势力的扩张,一定程度上依托了全社会多领域的开放进步力量,最后在科学立国的宏伟愿景中成为现实。

在这样的社会变局与医学进步中,石美玉将自己的从医经历和独立思考,转换成伯特利护校课程特色,主张助产士培训重点应该落实无菌操作技能,具备公共卫生服务理念,强调进入农村帮助穷苦人民。她在护校毕业生留言中,更是直接把基督教和服务国家关联,“为人民服务并通过为人民服务去为上帝服务”[1],写下“解放”、“男女平等”等完全有别教义的新概念。

从时间上而言,虽然颜福庆从医起点,比石美玉等足足晚了一个代际。等到他有能力和实力,脱离教会的控制,时间上也相对较晚。对石美玉和颜福庆这批从小接受教会训练的专业医生而言,这种转变与告别是痛苦与艰难的。但新老医学先驱们,在民族主义和反帝反封建的大趋势下,执意从教会的束缚中,先后自立起来,个中逻辑不难解释。

在国家进步大局下,现代医生不再自我封闭于象牙塔。长沙剧烈的社会冲突,一方面中止了湘雅的医学活动,另一方面也促使颜福庆反思早年人生,重构自身思想与心理框架,最终促使其脱离了外资医学系统。所以,颜福庆放弃协和,投身国立大学,是时代大变局中的理性抉择。

参考文献

[1] 施康妮(Connie A.Shemo).《康成与石美玉在中国的行医生涯:论性别、种族与民族的跨文化边界》.科学出版社

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号