近30年来,科学家在抗生素研发上近乎停滞,有的多是修修补补。如今,加拿大科研团队从其实验室技术员家的后院花园土壤中,发现了一种全新作用机制的抗生素候选分子,未来有望对抗超级细菌。

撰文 | 李娟

自上世纪90年代以来,一直没有全新类别的抗生素进入临床应用。2025年3月26日,《自然》(Nature)杂志报道了一项来自加拿大麦克马斯特大学的研究。研究团队从土壤中分离出一种能对抗“超级细菌”的全新作用机制的抗生素——Lariocidin(LAR)。

实验表明,LAR具有广谱活性、低耐药性和良好的安全性。“LAR的化学结构完全不同于现有抗生素,其作用靶点位置新颖,不会与其他抗生素产生交叉耐药性,这意味着它能够有效杀灭对其他抗生素产生耐药的‘超级细菌’。”该研究第一作者Manoj Jangra对笔者介绍。

细菌的抗生素耐药性是全球最大的公共卫生威胁之一。据报道,2021年全球110万人的死亡与此有关,2050年这一数字可能会增加到190万人。然而,新型抗生素的发现难度很大,其研发也缺乏支持资金。LAR的发现为解决日益严重的耐药性问题带来了新希望。

LAR的发现:花园土壤里的宝藏

Manoj Jangra的研究工作是在加拿大麦克马斯特大学Gerry Wright研究员的实验室开展。他们把从世界各地收集的土壤样本带回实验室后,利用琼脂平板技术分离培养土壤中的细菌。LAR发现自该实验室技术员家后院花园的普通土壤中,其人住在加拿大汉密尔顿市。

经过约一年的培养——这一时长足以让生长缓慢的细菌显现,避免遗漏——他们成功分离出单个细菌菌落。随后,他们对这些菌落进行筛选,检测其是否能产生抑制其他致病菌生长的化学物质。

他们测试用的致病菌是一种高耐药性的鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii),该菌已被世界卫生组织(WHO)列为新抗生素研发的关键目标病原体之一。

筛选结果显示,一种泛菌属的菌株(Paenibacillus Sp. M2)对鲍曼不动杆菌具有强大的抑制效果。泛菌属细菌在土壤中很常见,但并非所有菌株都能产生LAR。从该细菌中分离LAR并不容易,主要难点在于该细菌还会产生另一种知名抗生素——粘菌素。粘菌素用于临床治疗多重耐药革兰氏阴性菌引发的重症感染。LAR的特性因此被粘菌素所掩盖。

“为此,我采用了多种纯化策略,成功将这一新型抗生素与已知化合物分离——这个过程就像在嘈杂的音乐派对上识别出单一乐器的旋律。最终,我们锁定了这个小分子套索肽(lasso peptides)。”Manoj Jangra表示。

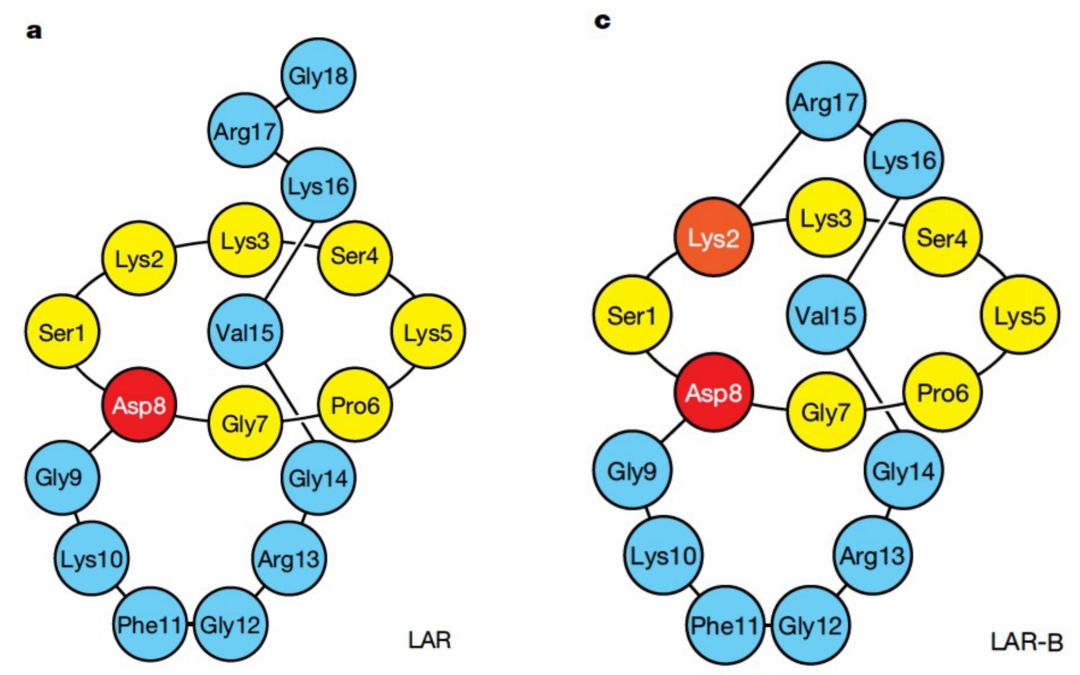

之所以被称为套索肽,是因为LAR的分子结构形似“活结”,就像西部牛仔使用的套索(lasso)一样,其分子一端形成环状,另一端像套索绳般穿过该环。这是一种高度稳定的空间结构,不易被降解。有趣的是,其衍生物LAR-B具有套索肽家族首个“双套索”结构,这种超稳定架构为后续药物设计提供了新模板。

LAR(a)和LAR-B(c)套索肽的示意图 | 图源:Nature

LAR的作战策略:全新靶点、双重杀伤

LAR的杀菌能力具有广谱特征。这项最新研究显示,其对革兰氏阳性菌、阴性菌甚至结核分枝杆菌均有效。那么,LAR是如何杀灭耐药细菌的?

首先,我们需要知道细菌耐药是如何发生的。简单来说,细菌生产蛋白质的“工厂”是核糖体,许多抗生素(如四环素、红霉素)正是通过干扰核糖体来杀菌。然而,细菌可以通过改变核糖体结构,让抗生素无法与其精准结合;或者产生降解酶,直接破坏抗生素分子。再者,长期滥用抗生素让细菌不断进化耐药性,并通过基因交换迅速传播。

LAR杀灭耐药细菌的优势体现在以下两点。其一,LAR作用于一个全新靶点。与现有抗生素攻击蛋白质合成的核糖体常规位点不同,LAR靶向细菌核糖体亚基上一个从未被开发的“盲区”,因此不受常见耐药机制(如rRNA甲基化、药物修饰酶)的影响。其二,LAR能对细菌进行双重杀伤。它既能阻断细菌蛋白质生产过程,又能诱导遗传密码错译,即“让细菌自产毒蛋白而亡”。

“这就像发现了敌人防御体系的漏洞,LAR的进攻路线是细菌从未遭遇过的。”Manoj Jangra解释说,“LAR与细菌核糖体的互作方式,能有效规避现有耐药机制。我们有理由相信,如果它将来进入临床,临床耐药风险会很低。”

重大突破,但距临床应用还较远

LAR的发现印证了自然界仍是创新药物的宝库。这项新研究发现,多种细菌(如变形菌、芽孢杆菌、放线菌)的基因组均携带合成LAR类似物的基因簇,且关键结构高度保守,说明这类分子在抗菌防御中具有重要功能。

值得一提的是,尽管LAR对细菌蛋白质合成具有强效抑制作用,但其对真核细胞蛋白质翻译的影响极小,这与其低细胞毒性相一致。

到目前为止,研究者只在有限数量的大腿感染小鼠模型进行了测试。它在测试模型中效果极佳,所有接受LAR治疗的小鼠都健康活着,而未治疗的对照组小鼠则因感染在24-48小时死亡。

“我们目前正在研究LAR及其衍生物的详细药理学。”Manoj Jangra对笔者表示,“我们正在从多方面尝试将LAR推向应用,比如优化其化学结构、提高合成产量等。距离LAR真正投入临床还有很长的路要走,我们要探索其剂量和副作用,临床前阶段和临床试验都很关键,可能至少还需要十年时间。”

他们将成立以LAR研究为中心的公司进行后续研发,期待LAR或其衍生物在将来可用于治疗由多种细菌病原体引起的各种感染,包括血液、肺部、尿路和皮肤感染。

如何打开天然抗生素发现之门

抗生素的发现历程充满了挑战与机遇。20世纪40年代,青霉素和链霉素的问世开创了医学新纪元,这两项成果也分别获得1945年和1952年的诺贝尔生理或医学奖。但好景不长,随着细菌耐药性的快速进化,这些“神奇药物”的有效期越来越短。到了60年代,从传统可培养微生物中发现新抗生素的“黄金时代”逐渐落幕。

目前,临床使用的大多数抗生素都源自土壤微生物。这是因为土壤本身就是一个微生物的“战场”,里面住着无数的细菌、真菌,它们为了生存都得抢地盘。于是,为了打败对手,这些微生物就进化出了厉害的“武器”——抗生素,用它来干掉竞争对手。不同的地方、不同的土壤,住着不同的微生物,每种微生物都可能造出不一样的抗生素。这种多样性,让土壤成了抗生素发现的“金矿”。

然而,99%的土壤微生物无法在实验室标准条件下培养,现有抗生素多来自已被反复筛选的少数微生物类群,大量潜在资源仍处于“隐身”状态。新型抗生素LAR的发现告诉我们,只要给土壤微生物足够的“耐心”,许多“害羞”但有用的微生物就会现身。

此外,微生物培养技术的创新也为新型抗生素的发现带来转机,比如Teixobactin(2015年《自然》杂志报道)和Clovibactin(2023年《细胞》杂志报道)。二者的发现得益于一种创新的微生物培养技术——iChip(In Situ Cultivation Chip),该技术在接近微生物天然生长环境的条件下,最大限度地保留其生态特征,旨在培养出土壤等环境样本中的“难培养”细菌,并提取和鉴定潜在的抗生素。

Teixobactin和Clovibactin都靶向细菌细胞壁合成这一保守机制,对MRSA等耐药革兰氏阳性菌表现出强效活性,且不易诱发耐药性。不过,这两种抗生素也存在局限:它们对革兰氏阴性菌无效。相比之下,LAR类抗生素展现出更广谱的抗菌活性,能同时对抗革兰氏阳性和阴性菌(详细对比见下表)。这一差异提示抗生素发现技术需要保持多元化,不同的技术路线可能带来独特的抗生素分子,为抗击耐药菌提供多样化的“武器库”。

三种新发现的天然抗生素对比图 | 图源:本文作者

这些发现告诉我们,大自然的土壤中仍蕴藏着大量“未培养”的微生物资源,它们可能是下一代抗生素的宝库。通过改进技术和探索微生物生态,我们有望打开这个宝库的大门,继续与耐药菌的进化赛跑。

参考资料

[1] Jangra, M. et al. Nature (2025).

[2] Carissa Wong. Antibiotic resistance is a growing threat — is climate change making it worse? 08 January 2024, Nature News

[3] Ling, L.L. et al. Nature (2015).

[4] Shukla, R. et al. Cell (2023).

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号