2025年9月,LIGO-Virgo-KAGRA(LVK)合作组发布迄今为止最清晰的双黑洞合并引力波信号——GW250114(数字代表抵达地球的日期)。这一事件发生在约13亿光年外,源自两颗质量分别为太阳质量33.6倍和32.2倍的黑洞合并。得益于近年来观测技术的发展,特别是降低噪声方面的进步,本次双黑洞合并信号的清晰度远超以往——科学家利用该事件首次验证了霍金提出的面积定理。值得一提的是,这一成果的发布时间,恰逢人类首次探测到引力波10周年。

撰文 | 安宇森(南京航空航天大学物理学院副研究员)

黑洞与引力波:广义相对论的两大预言

自1915年爱因斯坦提出广义相对论以来,人们对于宇宙与时空的认识发生了革命性的变化。而在广义相对论提出100年后,随着观测技术的进步,黑洞与引力波,这两个脱胎于广义相对论的重大预言,正在现代物理学中扮演着越来越重要的角色。

黑洞的形成机制最早来自奥本海默等人对于恒星自引力塌缩的思考。当恒星质量超过一定限制之后,原本的中子简并压将不再足以抵挡恒星的自引力塌缩,其最终归宿将会变成黑洞。描述黑洞时空结构的数学解最早可以追溯到1916年卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)给出的史瓦西解,他假设时空满足球对称性且时空中不存在任何物质分布,计算出高度理想化的解析解。尽管如此,史瓦西解对后续研究产生了深远影响,因为在史瓦西解中存在坐标奇点和曲率奇点。经过长期对于坐标奇点的研究,最终形成了事件视界的概念。而曲率奇点,其神秘性质依然让关于它的研究举步维艰,或许只有在量子引力理论真正建立后,人们才能真正了解它。(参见《黑洞内部的旅程:奇点不存在吗?》)

因为爱因斯坦场方程的复杂性,在史瓦西解之后,虽然有描述带电球对称黑洞的莱斯纳-诺斯特朗(Ressiner-Nordstrom)解被提出,但超越球对称的解析黑洞解很久都没有进展。1963年,新西兰数学家克尔(Roy Kerr)发现了超越球对称性的旋转黑洞解的解析表达式,这一解被称为Kerr解[1],由黑洞的质量和自旋两个参数所描述。Kerr解的提出,是黑洞物理研究历史上一个里程碑式的进展。因为恒星都具有自转,且由于星际介质的中和作用,一般认为天体黑洞都是电中性的,所以恒星塌缩形成的黑洞都由Kerr解来描述。

爱因斯坦提出广义相对论后不久,就已通过线性近似的办法预言时空几何中会存在引力波。然而,引力相互作用极其微弱,日常生活中的物体产生的引力波强度可以忽略不计,因此要探测引力波必须依赖天文手段——探测宇宙中那些最剧烈的天体现象所释放的引力波信号。但即使如此,引力波到达地球时依然极其微弱,需要极度精密的探测器才可以看到这一时空涟漪。

在黑洞的理论研究进展的如火如荼的时候,人们也在思考如何在地球上探测这一微弱的引力波信号。在1969年至1970年前后,韦伯宣称利用共振棒的方法探测到了引力波信号。尽管这一引力波探测结果最终并未被学界普遍承认,但当年的探测却给黑洞物理的研究带来了意想不到的收获。

面积定理:引力波启迪黑洞热力学

1971年,著名物理学家斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)受到韦伯引力辐射探测结果的启发,希望研究引力辐射带走能量的问题。霍金考虑如果宇宙中存在两个大小相等的黑洞,当它们彼此靠近并融合在一起的时候,这一剧烈的天体过程必然会伴随着大量引力辐射的释放。与电磁辐射类似,引力辐射必然也会带走能量,在这一过程中,原本黑洞的静止质量将会转化为引力辐射的能量。这一能量释放的过程与核反应类似,都是将原本储存在物质中的静止能量释放出来。当时人们已经能够估计出核反应过程释放的能量效率,仅占据静止能量的1%。而双黑洞并合这一过程释放引力辐射的能量释放效率还没有研究。双黑洞合并最多可以释放多少能量?这一有趣的问题吸引了当时霍金的注意力。

霍金在广义相对论背景下,考虑时空中的物质场满足类光能量条件时,给出了两个Kerr黑洞并合后发出的引力辐射能占据总能量的比值上限。霍金证明,在两个黑洞并合过程中需要满足面积定理,即当两个小黑洞碰撞并且合并在一起之后,形成的大黑洞的视界面积一定会大于两个小黑洞的视界面积之和[2]。结合Kerr黑洞的面积公式

质量和角动量分别为(m1, a1)与(m2, a2)的两个小Kerr黑洞合并为质量与角动量为(m3, a3)的大Kerr黑洞时,其并合前后的参数必然满足

能量守恒告诉我们,引力辐射带走的能量为m1+m2-m3,而面积定理给出了前后质量参数的一个约束,进而给出双Kerr黑洞并合后引力波辐射带走能量效率 的上限。

的上限。

虽然霍金是基于能量释放效率这个具体问题证明的黑洞面积定理,但故事还远未结束。后续的研究继续揭示了黑洞面积定理的重大理论意义。1973年,雅各布·贝肯斯坦(Jacob Bekenstein)首先基于对于热力学第二定律的思考,提出黑洞可能具有和其视界的面积成正比的热力学熵,从而赋予了黑洞视界面积以热力学熵的物理意义[3]。在此之后,一系列将黑洞动力学与经典热力学定律的类比被提出,人们由此建立了黑洞力学四定律[4],其中黑洞面积定理也被称为黑洞力学第二定律。然而,因为黑洞“只吸不放”的特点,这一系列定律仍然处于类比层面上。1975年,霍金通过弯曲时空量子场论的方法发现,黑洞实际上具有与其表面引力成正比的温度,即霍金辐射[5]。这一神来之笔标志着黑洞的确是一个能发出辐射的热力学系统,黑洞力学自此“升格”为黑洞热力学。与此同时,霍金温度的发现,也确定了黑洞熵与视界面积的具体表达式。由于黑洞面积的热力学意义,任何关于黑洞面积定理的检测实际上也是对于黑洞热力学第二定律正确性的重要检测。

引力波探测:让黑洞热力学终成现实

经过了40多年的迭代更新,引力波探测的技术突飞猛进,基于光学方法探测引力波的激光干涉引力波天文台(LIGO)终于在2015年第一次捕捉到了星际空间中双黑洞并合过程所释放的引力波[6]。引力波的探测是人类有史以来最为精密的实验。这一发现不仅标志着引力波这一100年前爱因斯坦的伟大预言第一次被人们证实,直接检验了广义相对论,同时也第一次证实了黑洞的存在。自此黑洞不仅仅是一个数学上的解,而确确实实地是栖息在我们宇宙中的天体。引力波的成功探测,使得引力波和黑洞这两个广义相对论历史上的重大预言,成为我们宇宙中的现实存在。

在此之后,GW170817第一次看到了双中子星并合的引力波信号,并且探测到了引力波的电磁对应体,多信使天文学时代正式开启[7]。截至目前,地面引力波探测器已经探测到了200多个引力波信号,这些引力波信号对于检验引力理论,探索黑洞形成机制与引力本质具有关键价值。与此同时,空间引力波探测器的建设如火如荼。空间引力波探测器将能够看到更低频的引力波信号,对于探索早期宇宙,研究超出标准模型的新物理具有重要价值。我国的太极计划和天琴计划必将在这个过程中扮演重要角色。除了特定极端天体事件给出的引力波信号,宇宙中还存在一个由许多引力波波源共同产生的随机引力波背景,脉冲星计时阵列(PTA)可以很好地捕捉这一随机引力波背景在纳赫兹频段内的信号。相信在不远的将来,人类将实现全频段的引力波探测。这些引力波事件的探测及数据积累,必将使人类对于宇宙认识产生飞跃性的进步。

验证霍金黑洞面积定理

人类首次探测到由双黑洞合并释放的引力波,而这一过程正是当年启发霍金提出面积定理的物理情景。因此,双黑洞并合所产生的引力波信号,成为最自然、最直接的实验场景,用于检验面积定理以及黑洞热力学的基本规律。不过,2015年的观测由于信噪比不够高,对于黑洞面积定理的检验还无法做到十分精确。而今年观测到的引力波信号GW250114,是迄今为止最为清晰的引力波信号,信噪比达到了80,相比于之前的观测有了显著提升。这使科学家得以精确验证黑洞面积定理,为更严格测试广义相对论提供了新的可能。

GW250114旋转黑洞相撞前的艺术图图源:Aurore Simonnet (SSU/EdEon), LVK, URI; LIGO Collaboration

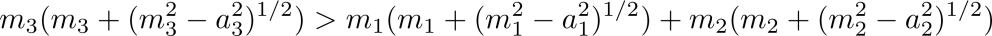

一个典型的引力波波形信号分成如下三个阶段:一是旋进阶段,即两个黑洞经过漫长的时间逐渐旋转靠近,一般可以用后牛顿近似的办法来研究;二是并合阶段,此时两个黑洞合并成一个黑洞,引力场是极端变化的,需要利用数值相对论的办法进行处理;最后是铃宕(Ringdown)阶段,此时并合后的黑洞是一个有形变的暂态,通过释放引力波来逐渐变成稳态黑洞。此时的暂态黑洞就像乐器演奏一样,会发出“主音”和“高阶泛音(overtone)”,可以利用黑洞微扰论来计算引力波准正则模(Quasinormal mode,QNM)的频率与衰变率。在此前如GW150914引力波事件的探测中,由于信号不够清晰,准正则模的泛音是看不到的,泛音信号的缺失使得人们很难利用准正则模精确检验实际黑洞是否由Kerr黑洞所描述。

LVK合作组成功识别出了衰荡信号的主音和第一泛音模式。图源:L. Reading-Ikkanda/Simons Foundation

而在今年9月公布的GW250114这一信号中,人们能够清晰地从信号中识别出黑洞铃宕阶段角动量为(l,m)=(2,2)的准正则模式的一阶泛音。在广义相对论Kerr黑洞情况下,准正则模基频 (l,m,n)=(2,2,0)和泛音(l,m,n)=(2,2,1)的振荡频率与衰减率可以被清晰无误地计算得到。结合贝叶斯推断,这一LIGO探测到的准正则模信号可以很好地与Kerr黑洞微扰理论计算的结果进行比对,检验信号来源是否由Kerr黑洞所描述。

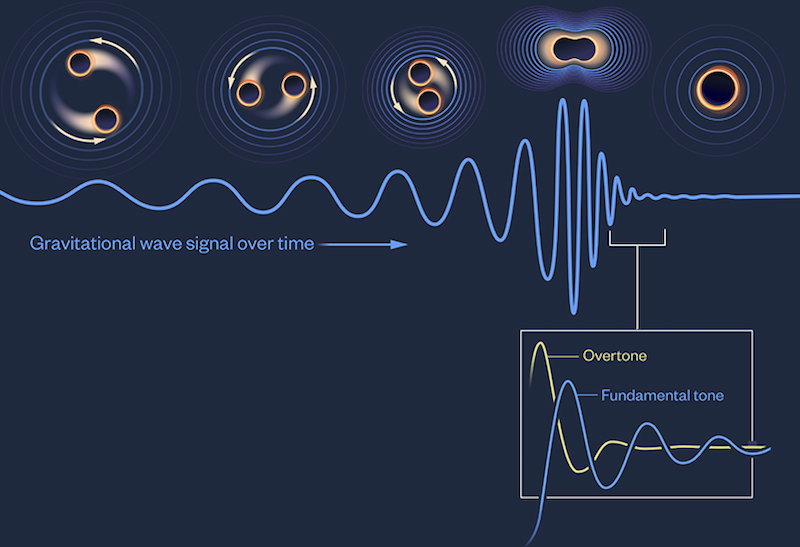

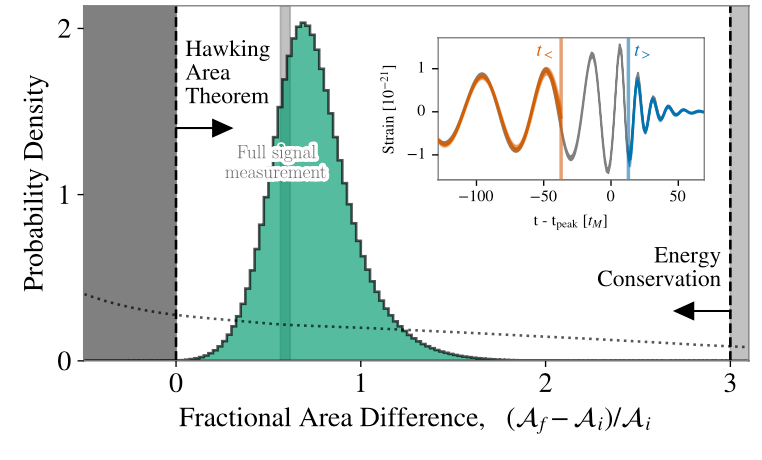

因为黑洞面积并不是一个可以直接测量的量,因此对于面积定理的验证需要先通过引力波信号抽取出对应的黑洞参数才能完成。对于并合前的初始旋进阶段(时间小于t<),两个初始的黑洞距离很远,分别由Kerr度规所描述,总面积是两个黑洞面积的求和。利用旋进阶段的信号和NRSUR7DQ4波形模型进行匹配滤波,可以通过t<前的数据推断出初始两个黑洞的质量大小和自旋大小。再通过两个黑洞的质量参数和自旋参数,利用Kerr黑洞的面积公式求得两个黑洞的面积并相加得到黑洞并合前的总面积Ai。

通过测量比较两个黑洞合并前的面积和合并后的面积,LVK合作组织验证了霍金的黑洞面积定理。图源:L. Reading-Ikkanda/Simons Foundation

在并合后的铃宕阶段,利用准正则模频率和衰减率与黑洞质量和自旋的关系,可以从中抽取出末态黑洞的质量和自旋。在得到黑洞的确切信息之后,便可以利用Kerr黑洞的面积公式确定末态黑洞的面积Af,比较初末两个态的面积Af-Ai,就可以确切地检验霍金提出的面积定理。得益于GW250114这一信号的高信噪比特征,此次对于霍金面积定理的检验准确性在99.999%以上,终结了相关检测的争议,第一次令人信服地提供了黑洞热力学成立的证据。

本次GW250114对于黑洞面积定理的限制,可以看到左侧违反面积定理的区间被引力波信号所排除。图源:Phys.Rev.Lett. 135, 111403 (2025)。

小结

这一次理论探索与天文观测的深度融合,开启了利用引力波天文学切实探究理论预言正确性的大门。引力波天文学将作为一个有力工具,帮助人们检验黑洞热力学等物理理论的正确性。黑洞热力学将走出科学家的脑海,走出枯燥的书本,成为一个切切实实能够被仔细检验的理论。

引力波天文学的前十年无疑是成果卓著的,在引力波天文学的下一个十年里,相信更多理论物理中的重要定律将被天文观测所证实,真正成为描述宇宙的基本自然规律。理论与天文观测的交相辉映,带领人们领略宇宙的神奇与美好。

参考文献

[1] R.P.Kerr, Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics, Phys.Rev.Lett. 11 (1963) 237-238.

[2] S. W. Hawking, Gravitational radiation from colliding black holes, Phys. Rev. Lett. 26, 1344 (1971).

[3] J.D.Bekenstein, Black holes and entropy, Phys.Rev.D 7 (1973) 2333-2346.

[4] J.M.Bardeen, B.Carrter, S.W.Hawking, The Four laws of black hole mechanics, Commun.Math.Phys. 31 (1973) 161-170.

[5] S.W.Hawking, Particle Creation by Black Holes, Commun.Math.Phys. 43 (1975) 199-220.

[6] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016).

[7] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral, Phys. Rev. Lett. 119, 161101 (2017).

[8] A. G. Abac, et al.(LIGO Scientific, Virgo, and KAGRA Collaborations), GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes, Phys.Rev.Lett. 135, 111403 (2025).

注:本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号