阅读:0

听报道

大名鼎鼎的爱德华·威滕(Edward Witten)是如何从历史系本科生转而成为一名物理学家的?又是如何一步步进入数学领域,在数学物理的前沿带领了超弦理论的革命?又为什么,他确信基础物理学下一个可能出现的剧变会出自“万物源自量子比特” ,出自几何和纠缠之间的关系?请看科普作家 Graham Farmelo(GF)对威滕(EW)的采访。

采访人 | 格雷厄姆·法梅洛 (Graham Farmelo)

受访人 | 爱德华·威滕 (Edward Witten)

翻译 | 林海 (清华大学)

在数学物理领域,如果我们幸运的话,像爱德华·威滕这样聪明的头脑大约每50年出现一次。自20世纪70年代后期以来,威滕就从一群试图理解宇宙基本规律,或试图发现物理学最基本方程的物理学家中脱颖而出。不仅如此,由于研究自然界的数学性质,威滕在基础数学方面也具有显著的影响力——他是唯一一位获得菲尔兹奖章的物理学家。要知道,菲尔兹奖在数学领域的地位与诺贝尔奖对于物理学几乎相同。

Edward Witten 生于1951年8月,1971年在布兰戴斯大学获得历史学学士学位,辅修语言学。1976年在普林斯顿大学获得博士学位。1976-1980年间在哈佛大学从事研究工作。之后在普林斯顿大学、普林斯顿高等研究院任教授。1990年获菲尔兹奖。| 图片来源:Dan Komoda/IAS

我是《宇宙以数字说话》*(The Universe Speaks in Numbers)一书的作者。威滕是我书中的核心人物,对我帮助甚多。他对于采访这件事情比较迟疑,所以当他去年(编注:指2018年或2017年)8月同意与我谈谈自己的职业生涯以及数学和物理之间的关系时,我感到很高兴。

在普林斯顿高等研究院的办公室里,威滕穿着网球服坐在沙发上,心情舒畅。像往常一样,他说话安静,因此你必须认真聆听。而且他还使用了很多专业术语。如果你不熟悉它们,我建议你可以直接跳过去,关键是要了解威滕对自然界的整个图像的思考。

他是如何对最前沿的数学产生兴趣,却始终是一名物理学家呢?关于这个问题,他为我们提供了一些启发性的见解。首先,我问他是否从一开始就对数学和物理感兴趣。

(*编注:自上世纪70年代以来,实验为物理学带来的线索逐渐减少,许多物理学家转向现代数学以寻求灵感来源,一些人对物理学的这种发展方向保持怀疑态度。在《宇宙以数字说话》一书中,作者Graham Farmelo 认为,物理学事实上一直延续着自牛顿以来的传统。他采访了威滕、阿蒂亚、迈克尔·格林等科学家,探讨了数学和物理学之间的联系。)

EW:当我还是个孩子的时候,我对天文学非常感兴趣。那是太空竞赛的时期,每个人都对太空感兴趣。然后,当我长大一点的时候,我父亲教了我微积分。有一段时间我对数学很感兴趣。

GF:你说一段时间,所以那种兴趣后来消退了吗?

EW:是的,几年之后它确实消退了,我认为消退的原因是,在我十一岁时学了微积分后,实际上过了相当长时间我才看到了比这更高阶的数学。所以当时我并没有真正意识到还有更有趣、更高阶的数学。这可能不是唯一的原因,但肯定是我兴趣消退的一个原因。

GF:你是否曾对其他学科感兴趣?因为你开始学习的是历史学之类的东西,你真的对历史学具有对数学和物理同样程度的兴趣吗?

EW:我想有一段时间我的设想是做新闻或历史学之类的事情,但是大约在21或22岁的时候,我意识到自己在这方面的前景不会很好。

采访者旁白

在学习了现代语言学之后,威滕参加了乔治·麦戈文(George McGovern)的总统竞选工作,并且学习了一个学期的经济学,然后才转向物理学。

他来到普林斯顿大学,想在理论物理学方面做博士研究。在他通过了一些初级考试之后,普林斯顿明智地接受了他。他学得很快。一位负责在实验室里教他的老师曾告诉我,在三周之内,威滕提出的关于实验的问题从基础变得精妙,最后甚至达到了诺贝尔奖问题的级别。作为哈佛大学的博士后,威滕结识了一些理论物理学的先驱,其中包括史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)、谢尔顿·格拉肖(Sheldon Glashow)、霍华德·乔治(Howard Georgi)和西德尼·科尔曼(Sidney Coleman),他们帮助年轻的威滕对这些新理论的数学产生了兴趣。

EW:那几年我学的最多的物理学家是温伯格、格拉肖、乔治和科尔曼。他们是完全不同的。格拉肖和乔治进行唯象模型的构建,基本上是弱相互作用的模型构建,对标准模型进行更详细的描述。我发现它很迷人,但是在那儿找到切入口有点困难。如果当时的世界有所不同,我之后的职业生涯可能就是在做他们所做的那些事情。

采访者旁白

哇哦。这是我第一次听到威滕说他起初希望与大多数其他理论家一样,从真实世界的实验结果中汲取灵感。我想知道是什么使他改变了方向,变得如此数学化。

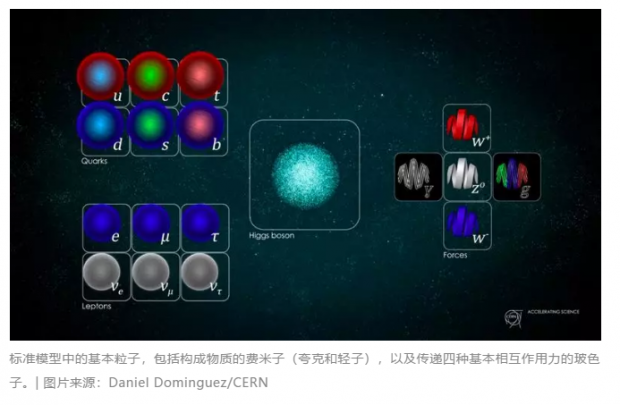

EW:让我来提供一些背景。直到我读研究生时期的那20到25年中,基本粒子物理领域不断涌现新的发现:奇异粒子、μ子、强子共振态、宇称破缺、CP(电荷-宇称)对称性破缺、标度不变性、深度非弹性散射、粲夸克等。这足以给你一个大致印象。这段时间持续了超过20年,有许多重大发现,每三年就有一次重大发现。那时候我认为,如果实验上的惊喜和发现像已经过去的25年那样继续出现,那么我应该会参与模型构建,就像乔治和格拉肖这些同事一样。然而,这段充满持续不断的惊喜和动荡的时期在我的博士阶段正好结束了,因此后来我没有明确的方向。

GF:你当时是否感到有些失望?

EW:我当然感到失望,你永远会遭遇一个又一个失望。

GF:生活往往是艰难的,你会因为遭遇挫折而失望。

EW:自那时以后又有了重要的实验发现,但是步伐并不完全相同了。尽管后来的这些发现非常重要,但它们教给我们的知识却更为抽象,与60年代和70年代的实验发现相比,它们提供的构建唯象模型的机会更少。

我想告诉你一两个关于我与其他物理学家互动的情况。我记得最清楚的是史蒂文·温伯格。他是“流代数”( current algebra)这个领域的开创者之一,该方向是理解核力的重要组成部分。但是他认为其他大多数物理学家都没有正确理解它,而我也是其中之一。因此,每当在报告会或讨论会上提到“流代数”时,他总是会发表简短的演讲来解释他对此的理解。以我为例,史蒂文的演讲我大概听了八到十次。

然后是西德尼·科尔曼。首先,科尔曼是唯一对量子场论的强耦合行为感兴趣的人。在我做研究生时,在我的导师大卫·格罗斯(David Gross)的鼓励下,我对强耦合行为感兴趣。也许在此我应该解释一下,如果你是物理专业的学生,他们会教你在量子效应较小时该怎么办,但是没人告诉你在量子效应较大时该怎么办,这是没有一般性答案的。针对不同问题,这时候需要用不同的方法来解决。作为一名研究生,我对此很感兴趣,但是大多数时候我都会碰壁,因为问题通常很棘手,而科尔曼是哈佛大学唯一对此类问题感兴趣的,其他人则认为强耦合是一个黑匣子,因此,他确实是我唯一可以与之互动的人。

除了与他进行互动之外,他还让我接触到了一些我以前不知道的数学主题,这些后来对我的工作很重要,而大多数物理学家都不知道这些,当然我当时也不知道。

GF:请问你当时是否意识到自己对高阶纯数学感兴趣?

EW:绝对没有。

GF:没有吗?

EW:没有,一点也没有。我是逐渐进入数学领域的。因为人们已经发现了标准模型,所以物理学中的新问题与以前的问题并不完全相同了。标准模型带来了新的问题。一方面,理解标准模型需要新的数学方法。就在我差不多要结束研究生阶段时,亚历山大·波利亚科夫(Alexander Polyakov)和其他人提出了杨-米尔斯瞬子(Yang-Mills instanton),事实证明它对理解物理很重要,此外它也有很多数学应用。

采访者旁白

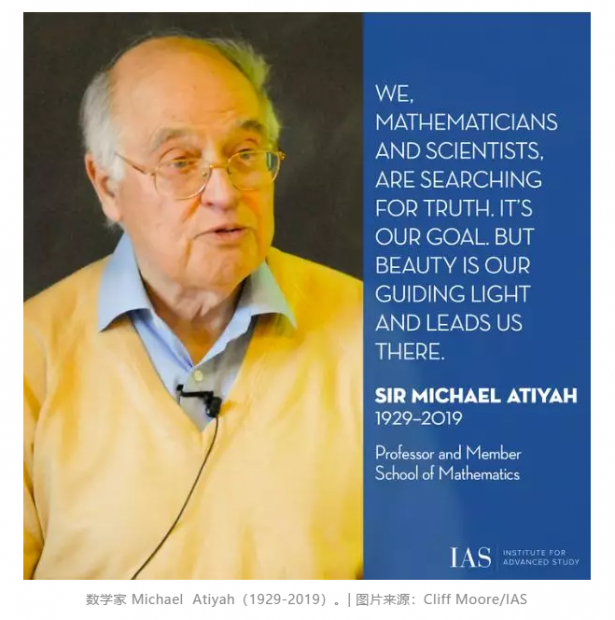

你可以将瞬子视为亚原子尺度上在时空中发生的短暂事件。这些事件是由亚原子世界的规范理论所预测的。这个故事的关键时刻是威滕在麻省理工学院第一次与数学家迈克尔·阿蒂亚(Michael Atiyah)会面。他们将成为运用更数学化的方法来理解自然界这一趋势的领导者之一。

EW:在波利亚科夫和其他人发现了杨-米尔斯瞬子之后,阿蒂亚发现了可用于求解瞬子方程的令人惊异的数学方法。他去剑桥访问时就讲了这一点,我想那是在1977年的春天,我对此非常感兴趣,所以我们讨论了很多。我可能比其他大多数物理学家都更努力地理解其中涉及的数学。这次互动无疑使我学习了以前从未听说过的各种数学,包括复流形和层的上同调群等。

GF:那时对你来说,这是个新闻。

EW:是的。因此,在更基本的层面上可以说,当几个月前我从西德尼·科尔曼那里听到有关阿蒂亚-辛格指标定理(Atiyah-Singer index theorem)的消息时,它对我来说就是个新闻。

采访者旁白

迈克尔·阿蒂亚和他的朋友伊西多尔·辛格(Isadore Singer)首先证明的指标定理将两个似乎没有联系的数学分支联系在了一起:一方面是微积分,即关于变化量的数学,另一方面是拓扑,即关于物体在拉伸、扭曲或形变时不改变的特性。现在拓扑对于我们对基本物理学的理解至关重要。

EW:像那个时期的其他物理研究生一样,对于20世纪的数学,我确实没有任何了解。因此,直到阿尔伯特·施瓦茨(Albert Schwarz)指出指标定理与理解瞬子有关时,我才听说了阿蒂亚和辛格,以及指标定理的概念。即使在那时,那篇文章也没有立即引起震动。如果科尔曼没有指出,我不确定还要花多长时间才能意识到它的重要性。

然后,阿蒂亚等人在理解瞬子方程方面取得了进展。实际上第一个取得进展的是罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)的博士生理查德·沃德(Richard Ward)。我对此很感兴趣,但是从某种意义上说,我感兴趣的是这对物理学有什么用处。我学了那些数学,或者说老师当时在使用的一些数学。然而,对于这些数学是不是适用于物理学,我有些怀疑。事实表明,我并没有错,因为波利亚科夫最初提出的那些数学方法并未完全奏效。实际上,虽然数学家们已经清楚地阐明了瞬子方程的细节,但是这对物理学家实际上做的事情并没有帮助。从长远来看,阿蒂亚和他的同事的工作使我学到了很多以前从未听说过的数学知识,这些后来都很重要,但是在一开始,其重要性并没有显现出来。

GF:你是从什么时候开始确信数学真的会很有趣?

EW:我想这是在上世纪80年代逐渐发生的。举例来说,早在1981还是1982年,我试图了解超对称场论中所谓的真空即量子基态的性质,实际上它的某些行为很难用标准物理学的想法来解释。因为我不明白,所以一直在寻找更简单的模型,但是它们都会遭遇同样的问题。最后我找到了可以探索这个问题的看似最简单的模型,但它仍然令人费解。

有一天,当我待在科罗拉多州阿斯彭的一个游泳池时,我想起了拉乌尔·博特 (Raoul Bott) ,实际上阿蒂亚早几年前也在卡尔加斯做了面向物理学家的演讲,他们试图解释一种叫莫尔斯理论(Morse theory)的东西给我们。我敢肯定,像我一样,还有许多其他物理学家从未听说过莫尔斯理论,也不熟悉它可以解决的任何问题。

GF:你能说说莫尔斯理论大致是什么吗?

EW:如果有一个橡皮球在空间中移动,它会有一个最低点,即降至最低,也有一个最高点,即升至最高,即有一个最大值点和一个最小值点。如果有一个更复杂的表面,例如马鞍面,它的高度函数将具有鞍点、极大值点和极小值点。莫尔斯理论将诸如高度函数之类的函数的极大值点、极小值点和鞍点,与定义该函数的曲面或拓扑流形的拓扑联系了起来。

GF:你读过麦克斯韦在1870年发表的演讲 “On Hills and Dales”(论山陵和山谷)吗?

EW:我还没有读过。他实际上是在描述莫尔斯理论的二维情形吗?

GF:我无法详细介绍,但莫尔斯理论的历史学家经常提到这个演讲。

EW:我听说麦克斯韦的这个演讲与拓扑学的开端有关。拓扑学恰好大约是在那个时期刚刚开始发展起来的。

GF:你在阿斯彭游泳池获得的启示在物理上有用吗?

EW:是的。对于超对称量子理论中的真空态,它有一点启示作用。我进一步发展了这一点,起初这似乎很特殊,但最终这些异常太多,无法完全忽略。

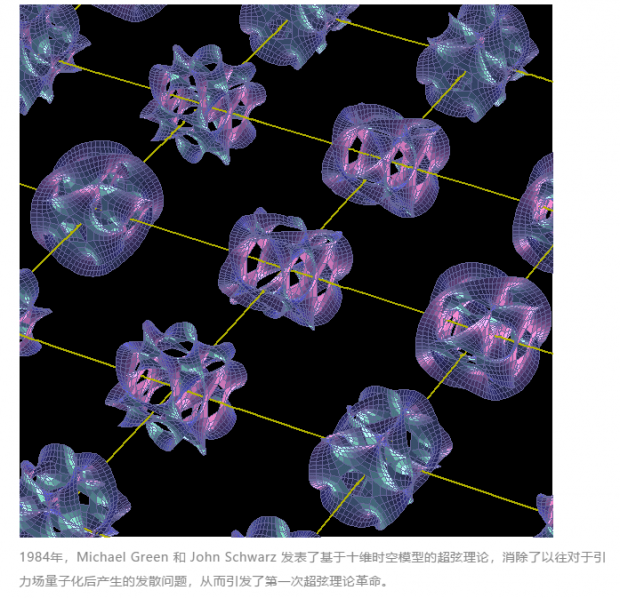

GF:我不知道这样说是否正确,在迈克尔·格林 (Michael Green) 和约翰·施瓦茨

(John Schwarz) 发展了弦理论之后,这些才开始流行起来了,是吗?

EW:因为格林和施瓦茨对反常(anomaly)的研究,人们所称的第一次超弦理论革命在1984年到来,这时阿蒂亚和其他人用来研究瞬子方程的数学突然变得非常有用。因为要理解弦理论,所有这些有趣的事物,比如复流形、指标定理、层的上同调群等,在弦理论中构造基本粒子模型时都是有用的。

我应该给一个更好的解释。在物理学中,我们看到的基本粒子的力基本上意味着除引力之外的所有力。引力太微弱了,我们只在像地球或太阳这样的具有宏观质量的物体上看到它。我们用爱因斯坦的理论来描述引力,用量子场论来描述其余的力。要将两者结合在一起是很困难的。在1984年之前,我们甚至无法建立一个部分合理的包含引力与其它所有力的基本粒子物理模型。格林和施瓦茨在1984年通过反常抵消(anomaly cancellation)而取得的进展使这成为可能。

但是要建立这样的模型,需要使用物理学家以前没有使用过的许多数学方法,其中一些方法是由阿蒂亚和其他人在求解瞬子方程时引入的。物理学家需要使用复流形、层的上同调群,以及其它对于那个时代的物理研究生来说全然陌生的数学工具。从基本层次上而言,这些事物对于建立一个包含引力在内的基本粒子模型是很有用的。而且,如果想要更深入地理解它,你最终会用到更多的数学。在弦理论发展到能够以有趣的方式来构建粒子物理模型之后,许多以前不熟悉的数学变得重要。

我所说的以前不熟悉当然是在宽泛的意义上而言,因为显然有些人对此很熟悉。首先数学家对此很熟悉。其次,在某些领域,例如罗杰·彭罗斯在他的Twister 理论中使用了其中一些数学。但从广义上讲,大多数物理学家都不熟悉这些数学。

GF:因此,我们实际上在物理学方面取得了很好的成绩,这对数学家和物理学家来说都非常重要,他们彼此并肩工作。你回顾以往时遗漏了一点,就是很多人曾经谈论过数学和物理之间先天建立的和谐。这是爱因斯坦最喜欢的短语之一。你是否认为这件事是一个客观事实,这件事有一天可以被解释吗,或者永远无法被解释? 你对两者的关系有什么评论吗?

EW:数学和物理之间的紧密联系似乎是一个客观事实。我无法想象解释它意味着什么。看起来似乎是,世界是基于涉及有趣数学的理论,而许多有趣的数学则至少部分地受到其在物理学中的作用的启发。当然,不是全部。

GF:但是,当你看到与物理学非常相关的一些数学时,这对你有启发吗?或者反过来呢? 数学和物理之间的这种和谐是否以某种方式激励你认为,自己处在正确的轨道上?

EW:是的,当一件东西看起来很美时,确实会鼓励你相信自己是处在正确的轨道上。

GF:这真是经典的狄拉克理念。狄拉克把它当成几乎是一种宗教。但是我感觉到你对此更为迟疑,我不知道迟疑是不是正确的词。

EW:发现狄拉克方程式后,狄拉克似乎有权利说这样的话。

采访者旁白

长期以来,威滕是弦理论框架的先驱,该框架力图对基于量子力学和相对论的自然界的所有力进行统一描述。该框架用细小的弦描述自然界的基本实体。

GF:回到弦理论。你认为弦理论是几个候选理论中的一个,还是其中最为杰出的候选理论?我的意思是,你如何看待该框架在数学物理领域的地位。

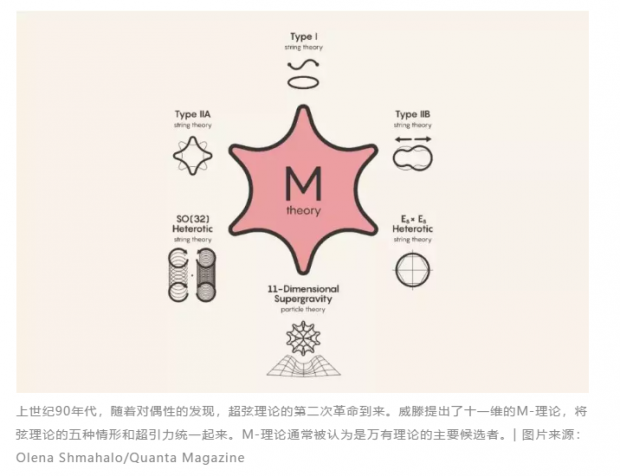

EW:我认为弦理论/M-理论是我们超越已建立的物理框架的唯一真正有趣的方向,这里的已建立的物理框架指的是量子层次上的量子场论和宏观尺度上的经典广义相对论。在弦理论/M-理论的框架下,我们已经取得进展,我们在那里发现了许多有趣的东西。我认为还有很多有趣的事情我们一点也不了解。

GF:但是你从未被其它路径所吸引。其他选项都不是合理的候选理论吗?

EW:我不确定你指的其它路径是什么。

GF:比如圈量子引力?

EW:那些不过是空口白话,我认为并没有其它路径。

GF:好吧。

采访者旁白

所以我们了解了威滕的看法。格外谨慎的威滕认为,如果我们想发现一个统一所有基本力的理论,弦理论是目前出现的唯一有趣的路径。

GF:我们现在所处的阶段是一个非常不寻常的时期,因为我们中的很多人都期望大型强子对撞机产生巨大的粒子能量,寻找希格斯玻色子和超对称性。我们已经如所期待的那样获得了希格斯粒子。但是似乎没有其他真正令人兴奋的东西。你对我们现在的状况有何看法?

EW:我这一代人伴随着一种非常强烈的信念长大,这个信念是被史蒂文·温伯格和其他人所鼓舞的。我们相信,当物理学达到可以理解弱相互作用的能量尺度时,你不仅会发现电弱对称性破缺的机制,而且会了解是什么原因决定了其能量尺度比引力的能量尺度要低。这最终使引力变得如此微弱。结果令人惊讶的是,我们达到了探测W粒子和Z粒子,甚至希格斯粒子的能量尺度,却没有找到这背后更广大的机制。对于我成长时期的想法而言,这是非常令人震惊的发展。

在这40年间,还出现了另一件令人震惊的事情,即发现宇宙膨胀是不断加速的。几十年来,物理学家们一直认为,由于物质间的引力吸引作用,宇宙的膨胀将会减慢,他们还试图对其进行测量。而事实证明,膨胀实际上是在加速。我们虽然还不确定,但看起来很有可能的是,爱因斯坦宇宙常数的效应似乎很小,但非零。

这两件事情很相似,都非常令人困惑。宇宙常数非常小但非零,还有弱相互作用的能量尺度以及基本粒子的质量尺度问题,从人类的角度看,这似乎是很多能量,但是与物理学中的其它能量相比,它很小。

这两个难题中,首先发现的关于引力的难题可能是讨论真空宇宙景观的主要动机。这个想法曾经使我感到极度不舒服和不高兴。我想这是由于这些难题对我们理解宇宙的尝试构成的挑战,以及可能将对距今数百亿年的我们的后代造成的糟糕影响。我最终得以坦然面对这个想法,或许是因为我认识到宇宙并不是为了我们的方便而产生的。

GF:所以你接受了它吗?

EW:我接受了景观的理念,并且不再像多年来那样对它感到沮丧。

GF:真的很沮丧吗?

EW:我仍然希望会有一个不同的解释,但是它不再像以前那样使我沮丧。

GF:你认为对于所有关注基础物理学的人而言,主要的挑战是什么?

EW:我认为,天文学或加速器方面的新发现很有可能会带来新的实际的挑战。但是,就我们现在所知道的以及我个人的喜好而言,很难避免回应关于宇宙学的新挑战。我实际上认为,弦理论/M-理论处在正确轨道上,正朝着更深刻的解释迈进。但是从最本质的层次上来说,我们对弦理论的理解还不是很清楚。我们尚不清楚弦理论缺少什么要素,或者在哪里能找到缺失的概念。我之所以不清楚,是因为事后看来,我们在80年代认为缺失了哪些要素的看法非常狭隘,后来在90年代,我们并没有发现原来认为缺失的东西,而是将图像扩大到了意想不到的方向。因为经历了那段时期,所以我觉得那种情况可能会再次发生。

如果你问我,除了宇宙学之外,另一个类似80年代和90年代的重大理论动荡的最可能方向是什么,我认为,“万物源自量子比特” (it from qubit) 、几何和纠缠之间的关系,这些是最有趣的方向之一。

采访者旁白

“万物源自比特” (it from bit) 是理论物理学家约翰·惠勒 (John Wheeler) 创造的一个名词,他猜测,“它”,即自然物质,最终可能是由信息比特构建的。也许信息论向我们展示了基础物理学的最佳发展途径。对关于自己所在的学科的未来发表有力的声明这件事情,威滕通常保持谨慎。因此,他对现在非常流行的这个研究方向的兴趣令我感到惊奇。

EW:如果在我的职业生涯中还会有另一场真正的动荡,我认为那会是最有可能的方向。在80年代初和90年代初,我都有一种感觉,在动荡发生之前的几年里,我感觉到动荡最有可能来自那些方向,而结果表明那两次的感觉确实是正确的。然后在很长一段时间里,我都不知道另一场剧变可能从何而来。到最近几年,我开始确信它很可能是“万物源自量子比特”,虽然我现在还不是这方面的先驱。我不是第一个得出这个结论或持有这种怀疑的人,但是无论如何,这就是我的观点。

GF:有一本著名的书,关于量子物理学的夜间思考。如果一个弦理论家在晚上思考,有一个正在发展的奇妙理论,却知道无法验证。那会困扰你吗?

EW:当然,它会困扰我们,但我们必须忍受我们的生存条件。让我们回溯34年,那是在80年代初,有很多线索表明弦理论领域会发生重要的事情,当格林和施瓦茨发现了反常抵消之后,将基本粒子物理模型与引力统一起来就变得可能。从那时起,我认为方向是明确的。但是一些物理学家完全拒绝了它,理由是它可能无法测试,或者甚至认为它将太难理解。当时我的看法是,当我们达到W粒子、Z粒子和希格斯粒子的能量尺度时,我们会得到各种奇妙的新线索。

我感到非常惊讶的是,有些同事会如此确信我们将无法获得重要的线索来揭示实际上可能是有效的基础性的新理论。现在,如果分析34年后的情况,我很想说我们双方都有些错了。我认为可以从加速器中获得线索的能量尺度目前尚未实现。实际上,最重要的线索可能是我们已经确认了标准模型,虽然没有得到我们对标准模型的全部期望。正如我之前所说的那样,这可能是有关景观的线索。

我认为批评家在想法上的缺陷是,虽然令人遗憾的是,直到我刚开始读研究生时,原本一直存在着的难以置信的动荡、不断的实验与发现的时期不再继续了,但是我认为,相比于如果我们当初听从了反对者的意见,没有发展弦理论,物理学自1984年以来实际取得的进步要大得多。

GF:而且数学的发展也从中受益。

EW:数学也从中受益,现在甚至物理学的其他领域也是如此,例如关于黑洞热力学的新思想影响了凝聚态物理,甚至量子相变和量子混沌等其他诸多领域的研究。

GF:希望我们所有人都能够看到一些完全没有预料到的胜利,那将是最好的事情。

采访者旁白

威滕自我表达的精确度和对模糊的哲学言语的避免总是令我震惊。基础物理学和基础数学之间的紧密联系使他着迷。他不愿意进一步说物理学和数学的关系是一种客观事实。然而,没有人比他更能说明这种关系。不仅数学令人难以置信地影响着物理学,物理学也令人难以置信地影响着数学。威滕说,只有当我们的现代理论处于正确的道路时,这才有意义。

令人惊讶的是,威滕有时会被物理学家低估,他们将他形容为数学家,对物理学只是一时的兴趣。这是完全不准确的。当我与伟大的理论物理学家史蒂文·温伯格交谈时,他告诉我,他对威滕的物理直觉感到敬畏,而在其他场合他曾说,威滕脑袋里的数学多得令我难以置信。

作者简介:

格雷厄姆·法梅洛(Graham Farmelo),科普作家,著有《宇宙以数字说话》(The Universe Speaks in Numbers)、 《量子怪杰 : 保罗·狄拉克传》等多部科普著作。

此采访文字稿由德国法兰克福高等研究院研究员Sabine Hossenfelder经软件由录音转换而成,于2019年5月发表于她的博客,《返朴》经授权翻译,翻译内容略有删减。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号