阅读:0

听报道

我们的基因型和表型并不是完全由我们自己的基因决定的,而可能由其他生物的基因共同决定。

撰文 | 顾舒晨(浙江大学生命科学研究院青年研究员)

没有人是一座孤岛,从出生之日起你就与微生物群落密不可分。在我们体内共生着数以万亿计的微生物群落,它们包括细菌、真菌和病毒,寄生在我们的皮肤、生殖器、口腔和消化道等部位。实际上,人体细胞并不是人体内数量最多的细胞,共生微生物的数量远远超过人体细胞的数量[1],其中肠道微生物约占人体微生物总重的80%。它们是一个复杂的生态系统,一个庞大的社会,帮助人体塑造了消化系统、免疫系统、神经系统等身体部位,造福人类。但共生的微生物仍然可以自成一体,为了拓展自己的利益,在生存和演化的战场上彼此合作和竞争。它们可以是我们的合作伙伴,但不一定总是我们的朋友。即使在最和谐的共生关系中,也会有冲突、自私和背叛。

图1. 我们所处在的微生物宇宙。 | 图片来源:Nature

在共生菌最多的肠道中,微生物能够轻易地在益生与致病之间切换角色。现在已有许多疾病被认为是受到肠道微生物群的影响,例如癌症、自身免疫性疾病、多发性硬化症和自闭症谱系障碍等。此外有些肠道微生物还会影响一些药物的作用[2]。不管是在细胞数量上,还是拥有的编码蛋白质的基因数量上,寄生在人体的微生物群落都超过人体本身。现在,科学家们正在思考:掌控人体的,除了我们自己,是否还有共生微生物?近日,Nature刊登的两篇最新研究揭开了肠道微生物控制人体的部分秘密。

2020年2月26日在Nature上线的文章Global chemical effects of the microbiome include new bile-acid conjugations中,加州大学圣地亚哥分校的Pieter Dorrestein博士和Robert Quinn博士的研究团队创建了有史以来第一张小鼠全器官的分子化合物图谱,以及它们被微生物修饰的方式。令人惊讶的是,他们发现微生物控制着小鼠体内胆汁酸的多种新型氨基酸修饰结构,这些新型结构也存在于人体中[3]。

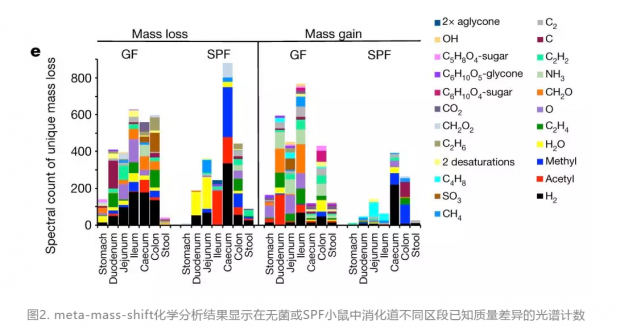

研究人员对小鼠的29个不同器官的96个部位上768个样品进行了分析,它们分别来自4只无菌小鼠和4只具有正常微生物(SPF)的小鼠。利用质谱信息学的方法,研究人员标记出每只小鼠器官中的非活性分子,并将得到的数据与GNPS数据库(由Dorrestein和合作者开发的质谱库)中的参考结构进行比较。最终,研究人员在有微生物和没有微生物的小鼠体内分别获得了分子图谱。对比图谱后发现,多达70%的小鼠肠道化学成分是由其肠道微生物组决定的。即使在远端器官,例如子宫或大脑中,带有肠道微生物的小鼠中也约有20%的分子与无菌小鼠不同 (图2) 。

研究人员更进一步从图谱的区别中发现了一个特定的分子家族,在有微生物和没有微生物的小鼠之间存在显著差异,那就是胆汁酸。胆汁酸主要是由小鼠或人的肝脏产生的,帮助油脂的消化,同时可以作为信号分子在全身传递信息。研究小组在具有正常微生物群的小鼠中发现了以前未知的胆汁酸修饰结构,但在无菌小鼠中却没有。通常宿主肝酶会在胆汁酸中添加氨基酸,特别是甘氨酸和牛磺酸。但是,在微生物群落正常的小鼠中,研究小组发现了其他氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸和亮氨酸)标记的胆汁酸,在无菌小鼠中却没有,这提示微生物决定了胆汁酸的新型氨基酸修饰。这为微生物对人类健康的影响提供了更多可能。

研究人员同样好奇人体中是否也有相同类型的微生物修饰的胆汁酸,为此他们创建了质谱搜索工具(MASST),并搜索了公共样本数据集中1004个通过质谱分析的人体样本。他们还通过质谱分析了大约3000份粪便样本,样本来源于加州大学圣地亚哥分校医学院的大型公民科学项目“American Gut Project”。研究人员发现在小鼠中观察到的独特微生物修饰胆汁酸也存在于25.3%的人类样本中,这种修饰的胆汁酸在婴儿和炎症性肠病或囊性纤维化患者中含量更高。

胆汁酸在脂肪代谢中起着非常重要的作用,它能够通过激活肠道内的胆汁酸受体将信息从肠道传递到身体其他部位,胆汁酸受体激活后也会负反馈抑制胆汁酸的分泌。同时,它还有助于调节肝脏中甘油三酯的水平和肠道中的体液,因此在肝病和肥胖症中扮演着重要的角色。目前正在开发的几种药物中也有许多是通过激活胆汁酸受体来治疗肝脏疾病的[4]。而这项研究发现,微生物修饰的胆汁酸会强烈刺激受体,从而抑制肝脏中产生胆汁酸的基因表达。这一发现为微生物在驱动肝脏和其他疾病,以及影响治疗药物活性方面的作用提出了更多的可能性,也为未来针对受体的药物设计指出一种新的方向。

2月27日在Nature上线的另一篇文章 Mutational signature in colorectal cancer caused by genotoxic pks+ E. coli 中,荷兰乌德勒支研究所的Ruben van Boxtel以及Hans Clevers研究组利用类器官模型,提出了具有致病性的肠道细菌可以导致人类细胞癌症突变的证据[5]。

结直肠癌一直都是世界范围内备受瞩目的癌症之一。肠道微生物一直以来都被认为与结直肠癌的癌变发展过程相关。虽然之前就有研究报道称,有60%的结直肠癌病人的肠道中都带有一种可以造成基因毒性的大肠杆菌(E. coli),能产生一种导致DNA突变的物质——colibactin(由大肠杆菌基因组中叫pks岛的一组基因合成)。Colibactin在体外培养的细胞和小鼠结直肠癌模型中都能够烷基化DNA双链中的腺嘌呤,引起双链断裂进而造成DNA损伤,引发癌变[6, 7]。但pks+大肠杆菌与人类结直肠细胞的突变位点之间的联系还不清楚。

在这项最新研究中,科学家们用模拟人类肠道的类器官模型来研究这一问题。类器官是在培养皿里培育出来的迷你版3D器官。研究人员将肠道中取出的干细胞放置在合适的生长环境中,经过快速繁殖和发育,长成一个迷你版肠道,从组织结构上可以重现肠道的特征。随后研究人员对培养的肠道类器官内腔进行pks+大肠杆菌注射,并以不能产生基因毒素物质的大肠杆菌作为阴性对照。

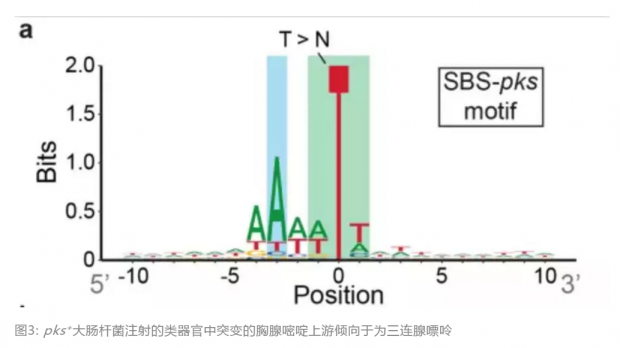

通过免疫染色检验,研究人员发现,pks+大肠杆菌在人肠道类器官中也能够引发双链内交联以及DNA双链损伤。在对此肠道类器官进行长达5个月的培养并持续注射pks+大肠杆菌后,研究人员对其进行了全基因组测序分析,结果发现,注射pks+大肠杆菌的实验组中单碱基替换的比例显著增加,有明显的T碱基替换的现象(图3)。而且在突变的胸腺嘌呤的位置的上游三个碱基倾向于是3个腺嘌呤。这些基因突变特征同样也在真实患者的肿瘤样本中存在。

研究人员对来自英国和荷兰的5500多个肿瘤样本的全基因组进行比对和分析,结果显示类器官实验中发现的一些突变特征集中出现在结直肠癌来源的样本中,并且在结直肠癌中最常见的突变均与类器官处理后出现的突变、缺失和插入相一致。这一结果暗示,接触能产生colibacin的pks+大肠杆菌,很有可能直接导致结直肠癌的突变。这项研究为进一步探明结直肠癌的致病机理以及临床诊断和预防提供了重要的参考依据。

人体肠道内有多种不同的大肠杆菌菌株,也许不止一种菌株能分泌出导致人体细胞基因突变的物质,今后也许需要重新评估其他菌株分泌物的功能,并重新评估相应的大肠杆菌益生菌。但无疑,该研究预示着,检测并去除肠道内大肠杆菌的pks岛也许有助于降低一大批人群罹患结直肠癌的风险。

以上两篇研究表明,微生物既能够影响人类基因的表达也可能造成基因突变。这说明,我们的基因型和表型并不是完全由我们自己的基因决定的,而可能由其他生物的基因共同决定。虽然目前我们仍然不知道究竟有多少微生物能够调控人类的基因,也不知道这些调控对下游基因能产生什么样的后果,或者说我们应该如何干预才能改善人类健康,但这依然为未来治疗人类疾病提供了新的方向。

随着越来越多的证据表明肠道微生物群对健康的重要性,有关肠道微生物的各项研究在近几年均呈现出井喷之势。这些研究将微生物组与各种人类慢性疾病进行联系,研究人员往往利用实验动物模型为微生物组在慢性疾病中的作用提供证据。但是,许多的因果推论在人群中验证却比较困难。在今年1月23日的Cell杂志中,加拿大阿尔伯塔大学的Jens Walter教授就发表文章,对肠道菌群研究进行了反思。他认为许多研究人员试图用人类微生物群相关(Human-microbiota-associated,HMA)啮齿动物中得到的数据来解释宿主病理和微生物种群改变之间的关系,但这种跨物种的推论是令人难以信服的,并且夸大了肠道微生物组在人类疾病中的作用[8]。而《Nature》的这两篇文章恰好能在这方面进行补充——它们分别在人的样本和人的类器官模型中找到了相对应的证据,表明这些微生物可以直接调控人体细胞或令其突变,这足以证明肠道微生物在人类健康中扮演着重要的角色。

关于人体微生物的研究虽然已经进行了许多年,但目前依然处在起步阶段,微生物对人类的影响很可能远远超出了我们的想象。本次分享的这两篇研究都只描述了共生细菌对人体健康的调控,但作为一个共生的整体,影响将会是相互的,我们的饮食习惯、卫生习惯等等也可以轻而易举地对身体上的共生菌产生影响。这种相互的影响究竟谁是因,谁是果?我们身上究竟有多少共生菌,它们哪些是有益的,哪些是有害的?或者在什么条件下是有益的,在什么条件下是有害的?我们应该怎样做才能与我们体内的共生菌和平共处,达到共赢?才能使我们活得更健康,避免生病?也许现在是时候从体内微生物的角度重新认识自我了。

参考文献

[1] AroraTSinghSSharmaRK. Probiotics: interaction with gut microbiome and antiobesity potential. Nutrition. 2013;29:591–596

[2] Heintz-Buschart A, Wilmes P. Human Gut Microbiome: Function Matters. Trends Microbiol. 2018;26(7):563–574.

[3] Quinn RA, Melnik AV, Vrbanac A, et al. Global chemical effects of the microbiome include new bile-acid conjugations [published online ahead of print, 2020 Feb 26]. Nature. 2020;10.1038/s41586-020-2047-9. doi:10.1038/s41586-020-2047-9

[4] Ridlon JM, Kang DJ, Hylemon PB, Bajaj JS. Bile acids and the gut microbiome. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(3):332–338.

[5] Pleguezuelos-Manzano C, Puschhof J, Huber AR, et al. Mutational signature in colorectal cancer caused by genotoxic pks+ E. coli [published online ahead of print, 2020 Feb 27]. Nature. 2020;10.1038/s41586-020-2080-8. doi:10.1038/s41586-020-2080-8

[6] Nougayrede, J. P. et al. Escherichia coli induces DNA double-strand breaks in eukaryotic cells. Science 313, 848-851, doi:10.1126/science.1127059 (2006).

[7] Arthur, J. C. et al. Intestinal inflammation targets cancer-inducing activity of the microbiota. Science 338, 120-123, doi:10.1126/science.1224820 (2012).

[8] Walter J, Armet AM, Finlay BB, Shanahan F. Establishing or Exaggerating Causality for the Gut Microbiome: Lessons from Human Microbiota-Associated Rodents. Cell. 2020;180(2):221–232. doi:10.1016/j.cell.2019.12.025

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号