点击上方蓝字“返朴”进入主页,可关注查阅往期文章

由于微信公众号试行乱序推送,您可能不再能准时收到《返朴》的推送。为了不与《返朴》失散, 请将“返朴”点亮为星标账号,并常点文末右下角的“在看”。点亮“星标”办法参见文末动图。

1996年5月,著名数学家陈省身、吴文俊应贵州省数学会邀请赴黔访问讲学。我有幸受到约邀,前去聆听两位大师的报告。并借此机会,继续去年(编者注:指1995年)在清华大学参加纪念中国数学会成立60周年会议时对陈省身教授的采访。

5月23日下午,两位大师与贵阳市一中的师生见面后,陈老留在休息室内休息,由于控制极严,我在人群中钻空挤到陈老跟前,但说了几句话便被制止。陈老看出我的心情,决定让我随车到他下榻的宾馆去。采访即在宾馆会客厅进行,气氛随意而融洽,在场的还有郑士宁师母及《中国现代数学家传》编辑部成员严瑜。陈老对我的提问很感兴趣,认真思索,细叙半个多世纪以前的往事,我们谈话的主题是杨武之先生的史绩及关于中国数学史的研究。

昔贤今圣遑多让,独步遥登百丈楼。

汉堡巴黎访大师,艺林学海植深基。

蒲城身手传高奇,畴史新添一健儿。

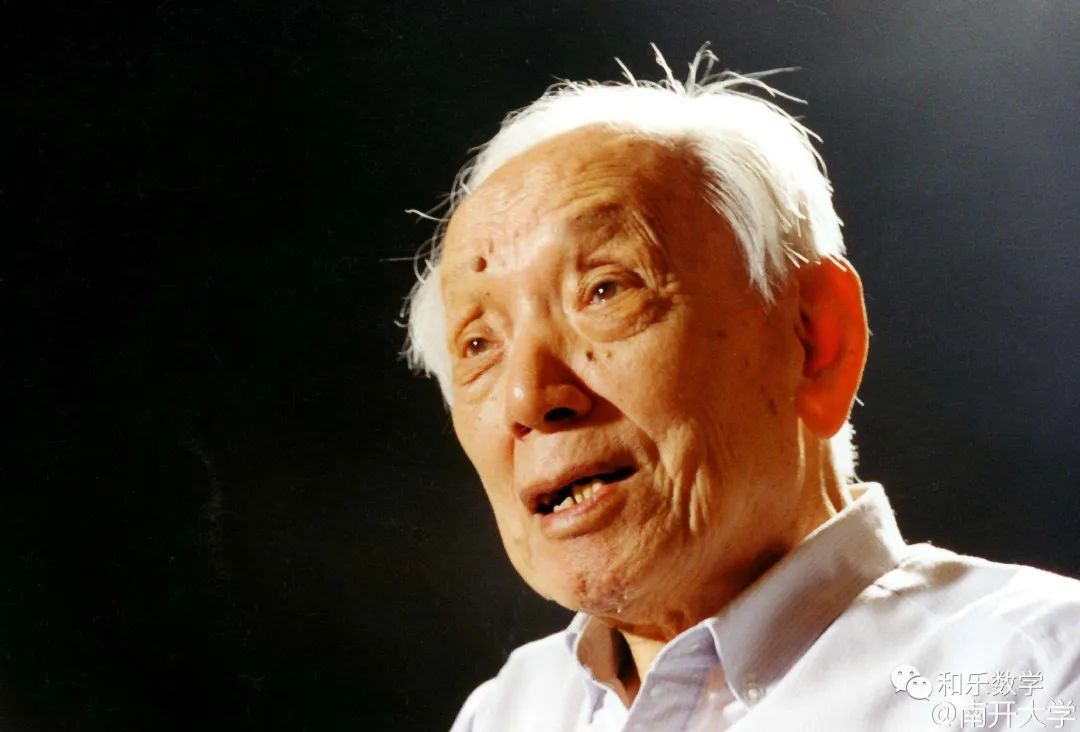

杨振宁与陈省身

陈省身与杨振宁

范曾绘《陈省身与杨振宁》,藏于南开大学省身楼

范曾绘《陈省身与杨振宁》,藏于南开大学省身楼

本文经授权转载自微信公众号“和乐数学”,图片为编者所加。

《返朴》新冠病毒专题

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

相关阅读

1 徐利治先生访谈录:我所知道的华罗庚与陈省身

2 陈省身与南开数学图书馆 | 世界读书日

3 杨振宁和当代数学

4 江才健访谈黄昆:和杨振宁君子之谊不相忘

近期热门

1 天才与良知——那个尖锐的物理学家泡利|泡利诞辰120周年纪念

2 开学第一课,西湖大学校长施一公对你说

3 痴迷马拉松的美国科学院院士程亦凡

4 谷歌“量子霸权”核心人物:我为什么从谷歌辞职?

5 开棺验尸:各国到底何时起出现新冠病毒感染 | 117疫情观察

长按下方图片关注「返朴」,查看更多历史文章

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号