2022年阿贝尔奖授予美国数学家丹尼斯·帕内尔·苏利文(Dennis Parnell Sullivan),表彰其“在最广泛意义上对拓扑学的开创性贡献,尤其是代数、几何及动力学方面”。数学大师苏利文是当今最有影响力的拓扑学家之一,对拓扑学诸多分支作出根本性贡献,在数学其他领域也颇有建树。他的获奖实至名归。年过八旬,苏利文仍然在数学探索之路上。一路走来,有许多朋友、数学大师影响了他,而他又像一位引领方向的“司机”,成为了数学的掌舵人。

撰文 | 倪忆(加州理工学院数学系教授)

西蒙斯的“司机”

笔者小时候看过这样一个故事:爱因斯坦成名后,经常被邀请到各个大学演讲。有一次,他的司机对爱因斯坦说:“我听了您这么多次演讲,我自己都会讲了,下次可以替您讲!”于是爱因斯坦下次果然让司机冒充他去讲,自己则扮作司机。司机讲得很成功,但他讲完后,台下有人提问,司机当然回答不出来。司机灵机一动,一指爱因斯坦,说:“这个问题太简单了,连我的司机都会回答!”爱因斯坦便上台来,解答了这个问题。

这个故事当然是虚构的,但它流传颇广,绝不是中文圈所编造出来的。十几年前,笔者曾经听过著名数学家、华尔街大佬西蒙斯(James Simons,1938-)的一场学术报告。西蒙斯开场便讲了这个故事,然后他说:“今天大家要是有什么问题,我答不出来的,就去问我的司机……”

西蒙斯说的“司机”,就是听众席中的丹尼斯·帕内尔·苏利文(Dennis Parnell Sullivan,1941-)。那次报告,西蒙斯讲的是跟苏利文合作的关于微分上同调的工作。所谓“去问司机”,只是一个活跃气氛的自嘲式笑话。进入华尔街之前,西蒙斯已经是一流的数学家。他曾在1976年获得几何、拓扑界最高奖——维布伦奖。他与陈省身先生(1911-2004)合作完成的陈-西蒙斯理论在几何、拓扑和理论物理中都有着非常重要的作用。西蒙斯离开学术界前发表的最后一篇论文是“微分上同调”这一领域的经典文献。二十多年后,西蒙斯重回数学研究,很自然地延续了当年的工作,跟他的同事苏利文合写了几篇重要论文。

西蒙斯这人绝顶聪明,眼界也非常高。离开学术界之前,他总共发表过不到十篇论文,合作者都是大师级数学家。重回数学研究后,跟他合作的“司机”苏利文,是数学界的一代宗师,获得过无数荣誉。苏利文最新得到的奖励是在2022年3月23日,由挪威科学与文学院颁发的数学界最高奖——阿贝尔奖。

苏利文丨图源:纽约州立大学石溪分校

苏利文获得阿贝尔奖,可谓是实至名归。他是过去半个世纪里最有影响的拓扑学家之一,对拓扑学的许多分支都作出了根本性的贡献。但他的工作不仅仅是拓扑学,还包括动力系统、微分几何、数学物理等等。他研究中使用的工具异常广泛,来源于代数、数论、几何、分析、理论物理等不同领域。阿贝尔奖颁奖辞中说,授奖“以表彰其在最广泛意义上对拓扑学的开创性贡献,尤其是代数、几何及动力学方面”,可谓十分精准地概括了苏利文的研究风格。

领袖群伦的掌舵人

苏利文本科就读于莱斯大学。他起初的专业是化学工程。在数学课上学到了复分析里的黎曼映射定理后,他被深深地震撼了,决定转到数学专业。他于1966年在普林斯顿大学获得博士学位,导师是威廉·布劳德(William Browder,1934— )。毕业后,他先后在英国华威大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、巴黎第十一大学短期工作。苏利文从1974年到1997年担任法国国际高等科学研究院(IHÉS)的终身教授,从1996年至今是纽约州立大学石溪分校教授。从1981年起,他在纽约城市大学研究生院兼任爱因斯坦讲席教授。

在纽约城市大学,苏利文组织了著名的爱因斯坦讲席讨论班,邀请世界各地的数学家前来做报告。这个讨论班没有时间限制,听众可以随意提问。一次报告正常情况下都会超过三个小时,最长纪录则是六个半小时。

有苏利文参加的报告永远不会冷场,因为他总是坐在前排,而且几乎每次都会提问。在笔者参加过的一次会议上,某位演讲者因为时间冲突,没有亲身前来,只是通过事先录制的视频发表演讲。但会议现场的音响出了问题,效果很差。在这种情况下,绝大多数与会者都早早离开了。留下听讲的只有寥寥一二十人,其中就有苏利文。他仍然坐在第一排,兴致盎然地看着录像,即使已经不可能提问。

苏利文对年轻人非常友善,经常慷慨地分享自己的想法。我读博期间,在某次会议后搭便车,跟他坐一辆车。我当时正好要用到苏利文上世纪70年代一个关于叶状结构的定理,但需要一个更强的版本,便借机问他这个更强的版本是否正确。苏利文当即便告诉我他的一些想法,建议我去尝试一下证明。个人能力所限,我并没有太听懂他说的话,但却能从中感受到他的热情与坦诚。这是我同他很少的个人接触之一。

苏利文不吝于给予后辈赞美。令我印象深刻的一件事,是在一次会议上,Mohammed Abouzaid做了一个关于邻近拉格朗日子流形猜想的报告。报告结束后,苏利文对主持人说,他有一句评论。接过话筒,苏利文只说了一个感叹词“哇喔!”(Wow)。这是我见证过的对报告人最不同寻常的赞扬。

2011年,在石溪召开了一个庆祝苏利文七十岁生日的会议。数学界的这种会议通常最多一个星期,但苏利文涉足的领域太多,影响太过深远,所以他的生日会议开了十天。根据安排,在倒数第二天晚上,将在西蒙斯家中举行一个大型宴会。所有与会者届时在会场外集合,一起乘车前往。结果到了那天下午,会场周围一下子多出了许多生面孔。好些人看模样就不像是学数学的,多半是与会者的亲友团,想去一起蹭吃蹭喝,并见识一下亿万富翁的豪宅。

最后要去赴宴的人数保守估计是日常与会人数的两倍以上,这让会议组织者们压力山大。不说别的,光是事先安排接送的加长轿车都远远不够。下午最后一个报告结束后,一位秘书上台讲话,说来的人太多了,无法让所有人都去宴会。为了让西蒙斯先生以后还能给大家办宴会,这次必须要秘书们筛选一遍,她们认可的人才能上车。自然,许多人十分失望,但也理解组织者们的顾虑。

这时苏利文神情冷峻,拿起手机,一边打电话一边走出会场。不一会儿,苏利文回到会场,大手一挥:“没问题了,所有人都可以去!”以苏利文的作风,大概是直接给西蒙斯打电话,让他同意扩大宴会规模。最终,组织者增派了许多车辆,调拨了更多人力物力,让宴会得以成功举办,宾主尽欢。

可以说,苏利文身上有着一种带头大哥的气质。他不光是学术出类拔萃,人格魅力上也自带领袖气场。从这个角度来看,西蒙斯说苏利文是“司机”不全然是玩笑话。他当之无愧地是数学界的一位掌舵人。

有理同伦论

苏利文最早的工作是非常纯粹的拓扑学。在他的博士论文里,苏利文极大地发展了拓扑学里的手术理论,并用这一工具把组合拓扑学里的“主猜想”(Hauptvermutung)化为对特定的上同调类的计算。这篇200页的博士论文没有正式发表在学术期刊上。苏利文仅仅是在《美国数学会简报》上发表了一篇3页的研究报告,该报告为他赢得了1971年的维布伦奖。(根据维布伦奖的评奖规则,获奖论文必须是在过去六年中发表于正式期刊上。苏利文实际的获奖工作包含在没有正式发表的博士论文里,所以获奖的是那篇发表的研究报告。)

在苏利文的博士论文答辩中,答辩委员会成员斯廷罗德(Norman Steenrod,1910-1971)提问道:“你这个理论很好,但怎么计算这些上同调类呢?”苏利文当时并不知道答案,只能抱怨说:“没有人对Hirsch-Mazur光滑化理论提出同样的问题!”

苏利文没有记录下斯廷罗德当时的反应,但他自己显然对这个回答并不满意。随后乘船前往英国的旅途中,他苦苦思索这一问题,其间一度绝望地把自己的笔记扔进大海。他最终得到了部分解答,并受此启发,做出了他最重要的工作之一:有理同伦论。

拓扑学里有两个基本不变量:同调群和同伦群。其中同调群有现成的算法可以计算,同伦群的计算则十分困难,没有一般的计算方法。1951年,法国数学家塞尔(Jean-Pierre Serre,1926-)发展了“谱序列”方法,并以之计算出了球面的有理系数的同伦群(简称有理同伦群)。塞尔因此获得了1954年的菲尔兹奖,是迄今为止最年轻的获奖者。

塞尔的工作提示大家,有理同伦群的计算比一般的同伦群简单得多。1969年左右,苏利文和奎伦(Daniel Quillen,1940—2011,1978年菲尔兹奖得主)建立了有理同伦论,使得有理同伦群的计算成为可能。苏利文采用的方法跟奎伦不同,通常被认为更适合计算。按照法国科学院院士Étienne Ghys的说法,苏利文对有理同伦论的创建是“一件美妙的艺术品”,“这是数学历史上的伟大时刻”。

在建立有理同伦论的过程中,苏利文综合使用了来自许多不同数学领域的思想和方法。他把微分流形的微分形式推广到了没有微分结构的空间里,建立了相应的德拉姆定理。他把代数数论和代数几何里的“局部化”、“完备化”思想应用于拓扑空间,并把数论里常出现的“绝对伽罗华群”引入拓扑学。采用这一套非常代数的办法,他独立证明了同伦论中的亚当斯猜想。(奎伦用不同方法也证明了亚当斯猜想。)

苏利文的麻省理工讲义丨图源:Amazon

苏利文建立有理同伦论的工作大部分起初只是以讲义形式存在,只有一小部分作为论文发表在期刊上。他1970年的《麻省理工学院讲义》在圈内流传了三十多年,直到2005年才被整理成书出版。这种现象在数学大师中并不罕见。苏利文当时正处在创造力的高峰期,有着大量的新想法。对这样的顶级数学家来说,与其花费时间精力去精雕细琢自己的论文,回复审稿人的各种问题,不如去开拓新的领域,把细节留给别人来填补。这样做对数学的贡献反而会更大。

大师之间的友谊

1974年,苏利文在国际数学家大会上做了题为《流形的内与外》的全会报告。他指出,在有理同伦论建立之后,高维单连通流形的拓扑分类已经接近完成。接下来要关注的,应该是动力系统、叶状结构等更能反映流形内部几何性质的研究方向。他本人身体力行,在接下来的二十多年中研究流形的几何性质,包括动力系统、双曲几何、群作用等等。他这方面的工作,很大程度上是受到了瑟斯顿(William Thurston,1946-2012,1983年菲尔兹奖得主)的影响。

年轻时的瑟斯顿丨图源:

1971年,苏利文访问伯克利。一天,他去听一场关于二维动力系统的报告。报告人讲完后,前排坐着的资深数学家们都没有什么异议,后排却有一个大胡子长头发年轻人站起来,说报告中使用的算法不正确。然后这个年轻人就走上讲台,在黑板上画了一个例子。把报告中的算法应用到这个例子里,图形变得越来越复杂,以至于这个算法不能成立。这个年轻人就是瑟斯顿,当时还是一个研究生,而苏利文已经是维布伦奖得主,当世顶尖的拓扑学家。尽管如此,苏利文对瑟斯顿表现出来的几何直觉仍然十分钦佩。

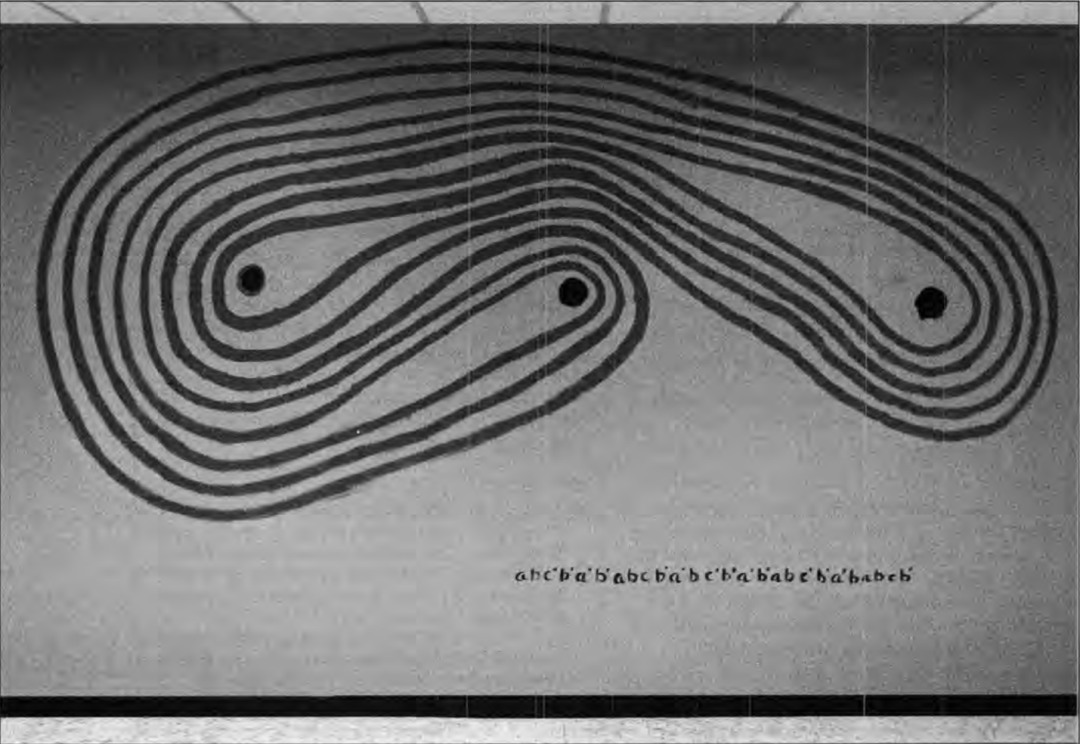

几天以后,苏利文被伯克利的研究生们邀请去在楼里粉刷壁画。瑟斯顿正在墙上画一条非常复杂的曲线,他问苏利文:“你觉得这值得画吗?”

苏利文问:“这是什么?”

“一条简单闭曲线。”

“你最好赌它足够有趣!”

于是瑟斯顿和苏利文便花了几个小时,把这幅壁画完成。这幅画在伯克利的数学楼里保存了将近四十年才被覆盖。

瑟斯顿和苏利文所粉刷的壁画丨图源:Notices of the AMS

简单闭曲线就是只有一个分支的闭合曲线,但它可以非常复杂。在当年,连苏利文这样的顶级拓扑学家都没有意识到这一点。瑟斯顿向苏利文解释了怎样构造出这样的曲线,以及怎样把它画得漂亮。对苏利文来说,这无疑是一场几何思想的洗礼。苏利文说,若干年后,他之所以不费太大力气就能理解瑟斯顿在曲面映射方面的工作,就是因为当初刷墙的几个小时里已经学到了其中的思想。

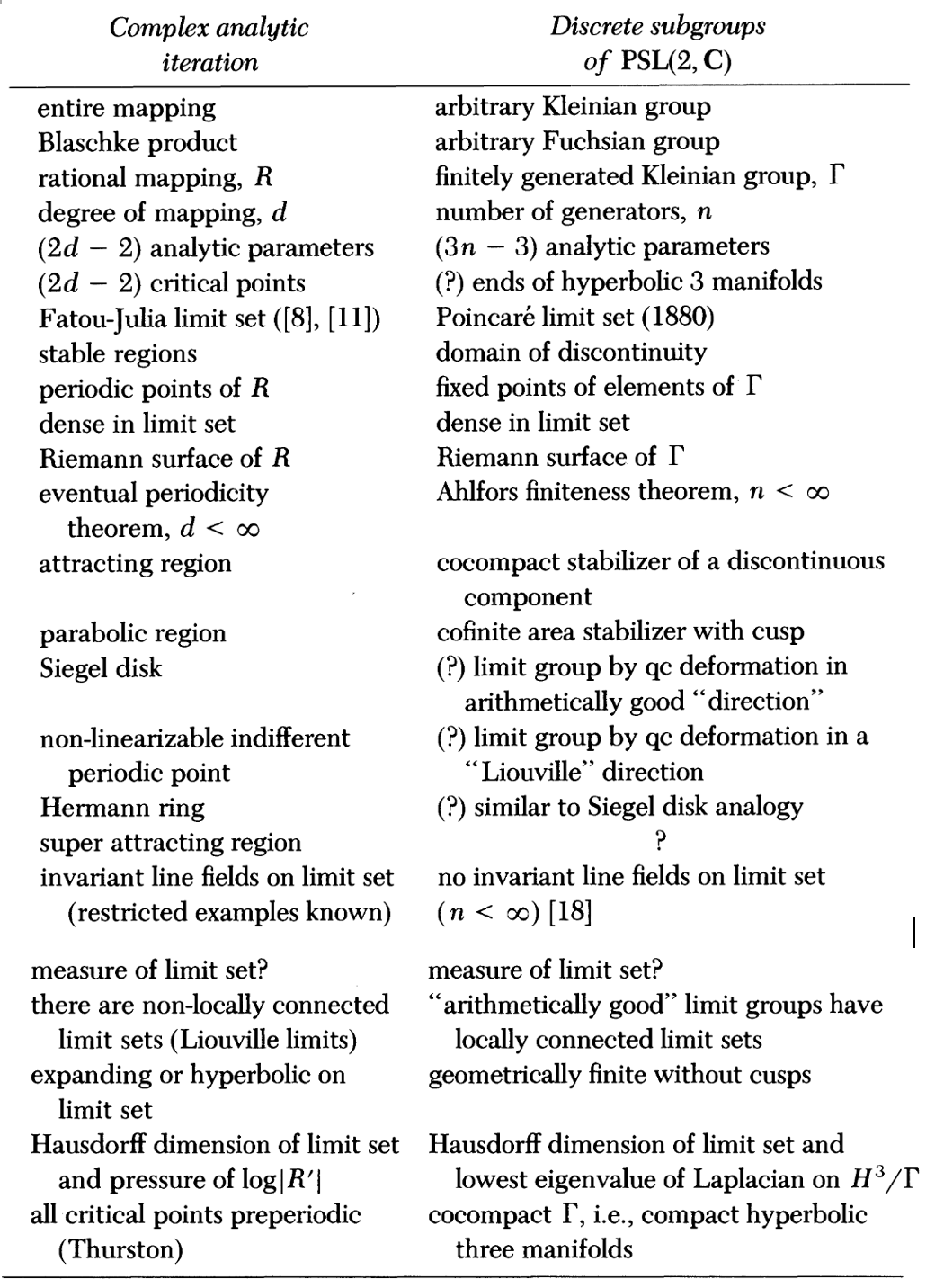

在七十年代后期,瑟斯顿把双曲几何引入低维拓扑的研究,使得低维拓扑跟双曲几何、克莱因群、泰希米勒理论、复动力系统等许多领域联系起来。苏利文在这些相关领域里做了大量的基本工作。他最重要的贡献并不是证明了一个个具体的定理,而是从哲理的高度,提出了一个根本性的指导原则——“苏利文字典”。

最早版本的苏利文字典,来自其原始论文

苏利文发现,克莱因群与复动力系统有诸多相似之处,很多概念和定理都可以一一对应起来。运用这个被称为“苏利文字典”的对应关系,可以设法把一个领域中已有的概念和理论类比到另外一个领域中,或者用一个领域里的思想方法解决另外一个领域中的未知问题。“苏利文字典”在克莱因群和复动力系统里催生了大量的研究,被成功用来解决许多难题,深刻地改变了这两个学科的面貌。苏利文本人用这一原则解决了复动力系统创始人Fatou和Julia遗留下来的有65年历史的难题。瑟斯顿的几何化纲领也深受苏利文字典的影响。

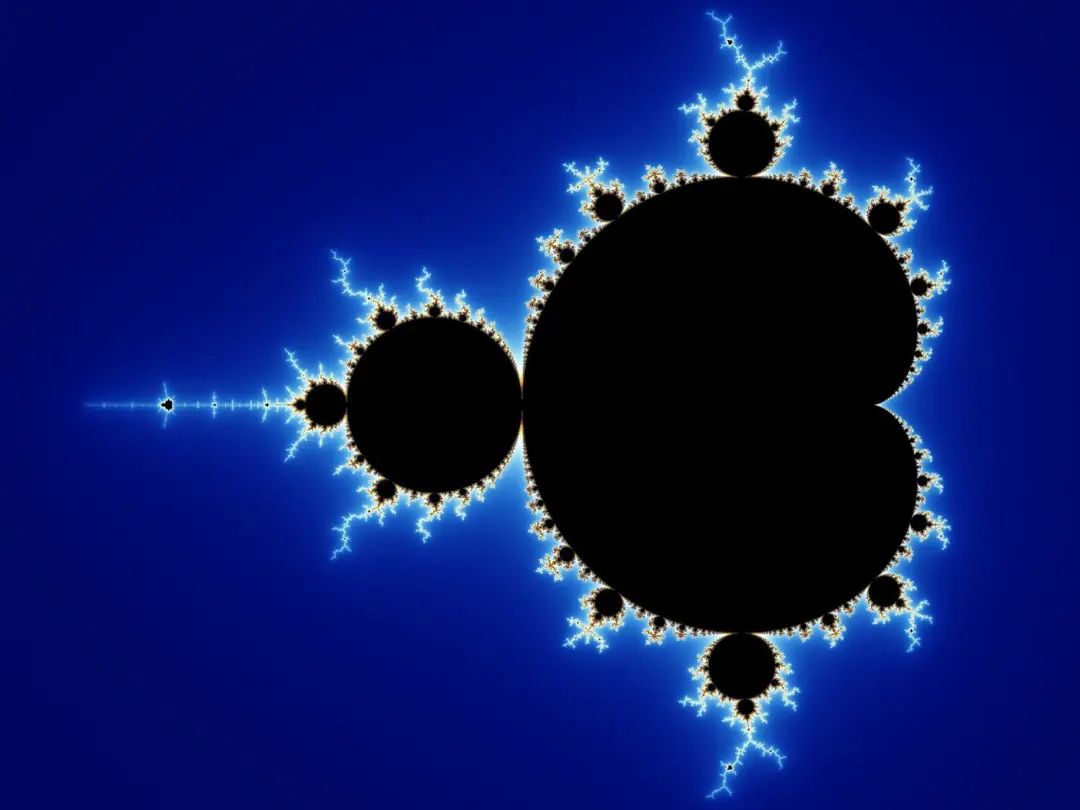

曼德布洛特集是复动力系统研究的重要对象,在苏利文字典里也有一席之地丨图源:维基百科

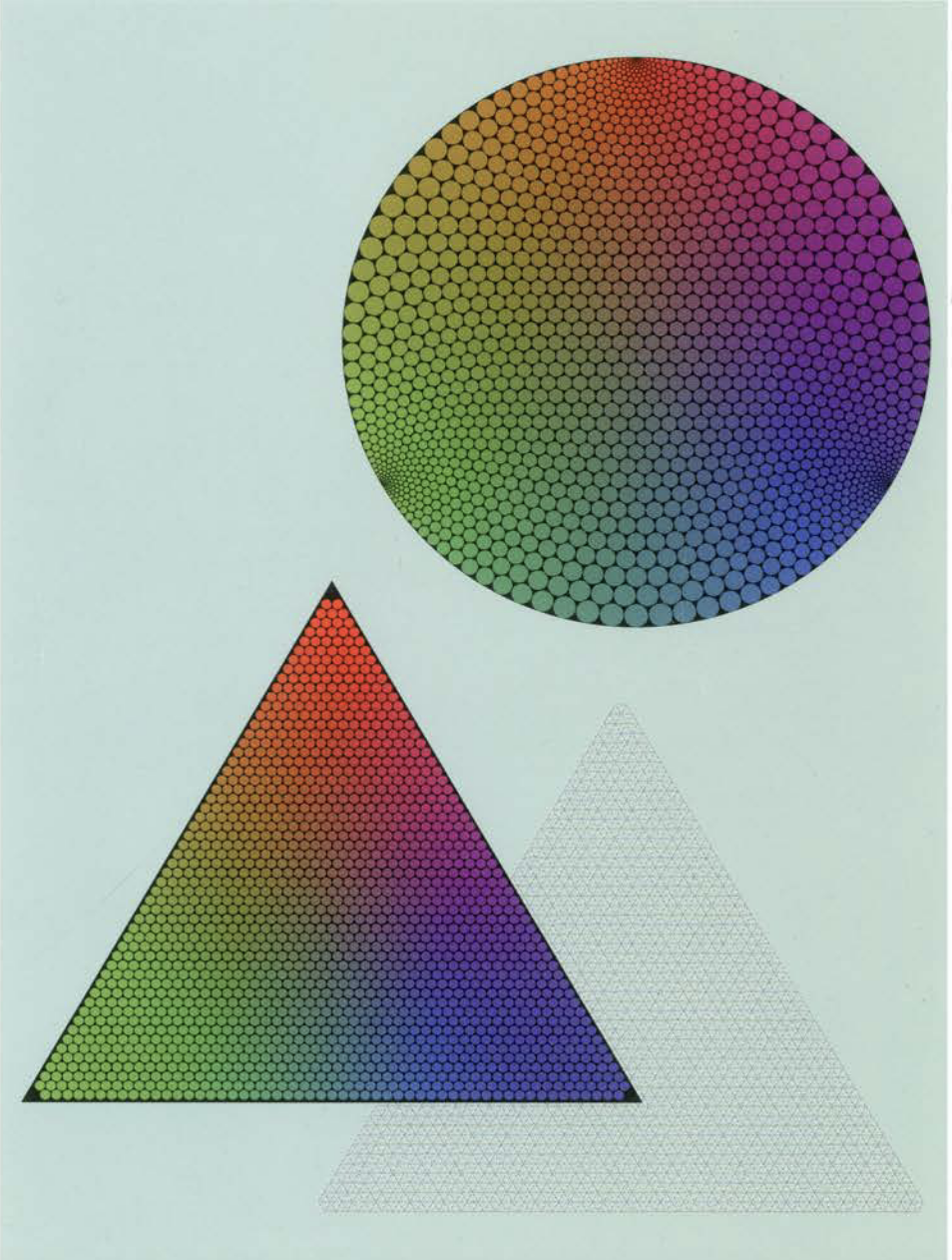

像苏利文一样,瑟斯顿最重要的工作没有发表,仅以普林斯顿大学讲义的形式存在。在这个讲义里,瑟斯顿重新发现了“圆填充”(circle packing)的概念。但瑟斯顿讲义中包含的数学过于丰富,以至于圆填充起初没有得到学界的重视。在1985年的一次演讲中,瑟斯顿猜测,利用圆填充可以给复分析里的黎曼映射定理一个简单的构造性证明。瑟斯顿的这个猜想在1987年被Burt Rodin和苏利文所证明。以此为起点,圆填充得到了大量关注,逐渐发展成了一个独立的领域,并在计算机可视化里有许多应用。

圆填充的一个例子。图中三角形和圆形内部的圆填充有着同样的组合模式,但三角形内部用到的圆大小相同,圆形内部的圆大小不同。丨图源:Notices of the AMS

苏利文和瑟斯顿的友谊持续了四十多年,彼此都从中获益良多。瑟斯顿因病逝世后,苏利文一气呵成地写出了一篇回忆文章,讲述他们两人交往过程中发生的十一个故事。

来自物理学的影响

从上世纪80年代开始,物理学对纯数学研究产生了出人意料的影响。这方面最著名的例子就是唐纳尔森(Simon Donaldson,1957-,1986年菲尔兹奖得主)用规范场论构造出了四维微分流形的不变量,以及威腾(Edward Witten,1951-,1990年菲尔兹奖得主)等物理学家发展的弦理论对数学诸多领域的冲击。在这个物理学引发的大潮里,苏利文同样站在时代前沿。

1989年,苏利文与唐纳尔森合作,把唐纳尔森理论推广到了四维拟共形流形。这是他在80年代为数不多的拓扑工作之一。

1999年,部分地受到威腾的启发,苏利文和他的现任妻子Moira Chas定义了“弦拓扑”,并发现了上面的李代数结构。“弦拓扑”这个名字就暗示着其思想来源于弦理论。(弦拓扑最简单的例子早先由瑟斯顿的学生William Goldman发现。)弦拓扑在辛几何和量子场论中都有广泛应用,是当前的研究热点。

苏利文是一个对物理学抱有开放态度的数学家,他对物理学的许多领域都有所关注,并不光是规范场论和弦理论这种基础理论。他关于费根鲍姆常数的工作就是一个例子。

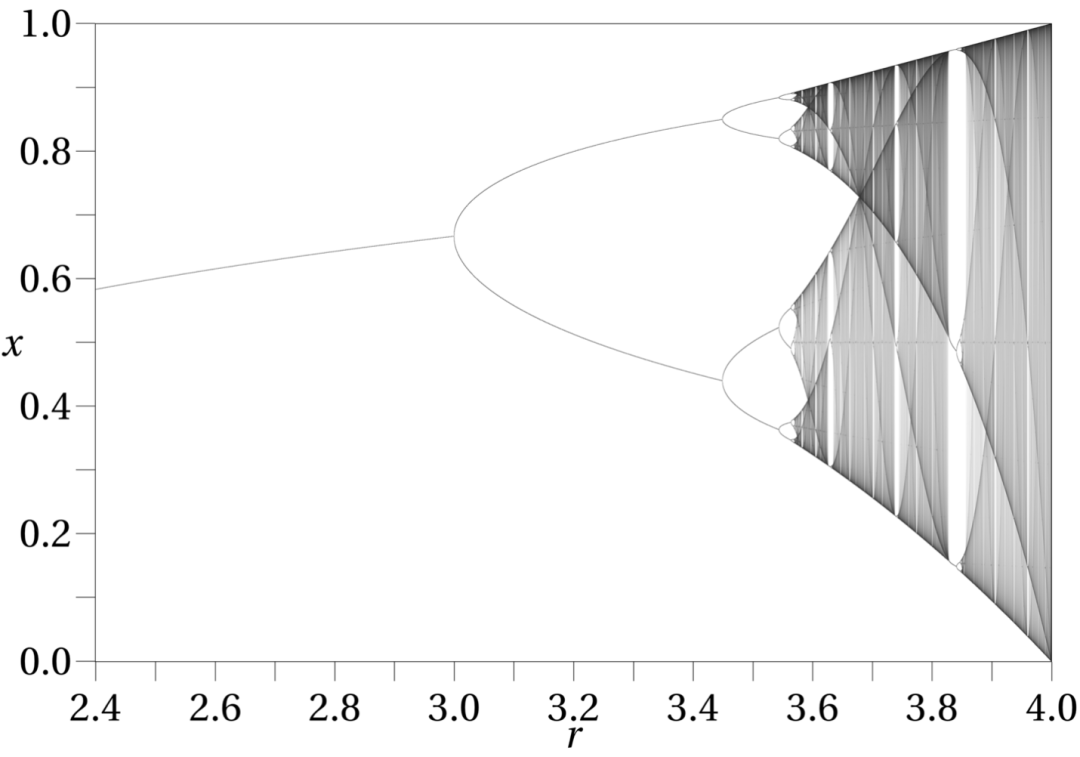

1975年,洛斯阿拉莫斯实验室的物理学家费根鲍姆(Mitchell Feigenbaum,1944-2019)在研究单峰映射的迭代时,通过数值计算发现了“倍周期分岔”。这是一种重要的混沌现象,在物理学的许多分支里有着广泛的应用。费根鲍姆因此获得了1986年的沃尔夫物理学奖。

单峰映射的分岔图。其中每一个二股叉长度与下一个二股叉长度的比值的极限是第一费根鲍姆常数,每一个二股叉宽度与适当选取的下一个二股叉宽度的比值的极限是第二费根鲍姆常数丨图源:维基百科

在倍周期分岔里,出现了两个常数4.669201...和2.502907...,分别被称为第一费根鲍姆常数和第二费根鲍姆常数。费根鲍姆等人采取物理学家常用的“重整化”方法,在计算机辅助下证明了这两个常数在很大一类动力系统里都有着同样的值,是跟π和e一样的普适性常数。从几何上说,这意味着分岔图在这些动力系统里都有着相似的形状。

然而,从数学家的角度来看,物理学家的证明并不严格,而且计算机的辅助让人类难以真正理解其中的意义。许多动力系统专家开始寻找一个对于费根鲍姆常数普适性的纯数学证明。苏利文在这其中起到了关键作用。他用泰希米勒理论给出了一个数学证明的纲领,并且证明了重整化映射的收敛性。他的学生麦克马伦(Curtis McMullen,1958-,1998年菲尔兹奖得主)证明,这个问题在苏利文字典里对应于瑟斯顿的映射环面上双曲结构存在性定理。最终,苏利文在石溪的同事,乌克兰裔数学家柳比奇(Mikhail Lyubich,1959-)在1999年给出了普适性的第一个数学证明。

苏利文对流体力学一直非常感兴趣。他在莱斯大学读本科时,暑假经常到石油公司实习,所做的工作就是用计算机求解线性化的纳维-斯托克斯方程。在过去三十年里,苏利文从代数拓扑的角度思考流体力学,尤其是纳维-斯托克斯方程。这是一个过于复杂的领域,苏利文虽然已经发表了一些论文,有的还发表在一流杂志上,但尚未取得任何让他满意的阶段性成果。按他自己的话来说,他对这个主题已经理解得越来越多,但仍然在尝试。

人们常说,数学是年轻人的学科。但八旬高龄的苏利文至今仍然活跃在科研一线,积极学习各个领域的最新进展,并尝试开拓更多的研究方向。对于苏利文来说,数学探索没有禁区,更没有尽头。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号