历史上,人们习惯于把蚂蚁、蜜蜂之类的社会性昆虫与人类社会相比拟,却忘记了两者有着根本的不同,以及这一比拟背后的危险隐喻。其实,一个完整的蚁群与一个多细胞有机体类似,遵循着共同的演化与发育规律。

撰文 | 邱必涛(德国弗莱堡大学生态与演化系,洪堡学者)、戴学勤 (中国科学院昆明动物研究所,博士在读)

自古以来,人们总是对自然界充满了好奇,时常想着“我们可以从中学习到什么”。比如蹲在地上看蚂蚁,发现蚂蚁忙忙碌碌勤勤恳恳,分工协作有条不紊,堪称人类的“道德模范”。《伊索寓言》与《圣经》便把蚂蚁作为勤劳工作和未雨绸缪的代表,自然学家更对蚂蚁的自组织与分工合作行为赞誉有加。为此,人们常常习惯于将蚁巢比作一个社会,并与人类社会相互比较,更有哲学家以“蚂蚁社会”为模版,设想人类社会的“理想模式”[1]。

然而,假如我们仔细比较,便会发现这种“理想模式”源于人类把自身的愿景代入动物身上(拟人论),与真实的蚂蚁群体却是相去甚远。人类社会由许多家庭组成,社会里的个体存在着阶级流动性,人与人之间既有合作也有竞争。与此相对,一巢蚂蚁往往就是一个大家庭,工蚁们都是姐妹,有着很高的亲缘关系,巢穴里的蚁后与工蚁有着终身不变的形态分工;许多蚁种的工蚁甚至失去了繁殖能力,一生只用来照料蚁巢这个大家庭,可谓无私至极。由此可见,蚂蚁群体与人类社会有着根本性的不同。

蚁巢与超有机体

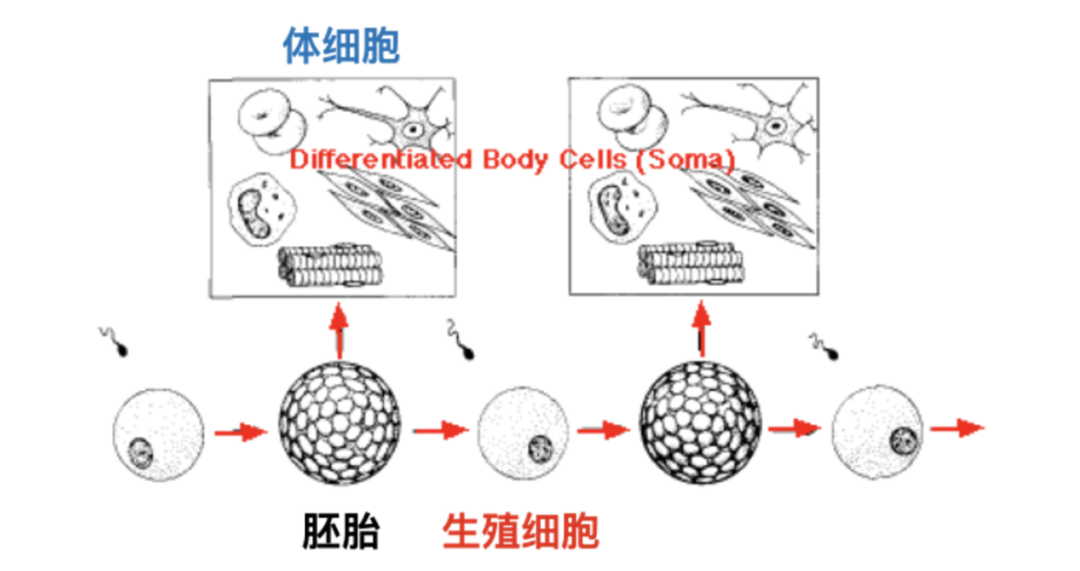

早在上个世纪初(1910年),著名的蚁学家威廉·莫顿·惠勒(W. M. Wheeler) 便指出蚂蚁群体与人类社会截然不同,并提出把“蚁巢”(ant colony)——即一个巢穴中的整个蚁群——比作一个 “【超】有机体” ([Super]organism,又译作 “超个体” )的观点[2]。类似于多细胞有机体,其中蚁后和雄蚁等繁殖品级专门承担生殖功能,可算是超有机体的“生殖细胞”;工蚁等劳动品级专门承担筑巢、清洁、觅食、防御和育幼等维持巢穴稳定的职能,可算是超有机体的 “体细胞”。

与有机体一样,蚁巢有着自己的生老病死。每年的繁殖季节,新生蚁后(处女繁殖蚁)从地底涌出,飞向天空寻找伴侣,完成婚飞。婚飞(交配)完成之后,蚁后便会脱掉翅膀,寻找合适的地点建立巢穴。建巢初期,蚁后产下的卵只会孵化出工蚁。这些工蚁虽然和蚁后一样都是由受精卵发育而成的雌性,但她们没有翅膀,不能飞翔,也没有繁殖能力,终其一生维护着蚁巢。随着蚁群逐渐扩大,蚁后开始生产雄蚁和未来的蚁后。这些未来的蚁后有着发达的翅膀与卵巢,在下一个繁殖周期到来时,它们将会离开巢穴,进行自己的婚飞,建立新的巢穴,周而复始,生生不息。而原来的蚁后则在一批批的繁殖蚁成熟离巢的过程中逐渐老去,当她丧失生育能力时,蚁巢就走向了衰亡。

从超有机体的角度看蚁巢,完成婚飞的蚁后正如一个受精卵,它所产生的工蚁则如同受精卵生长分裂出的肌肉细胞、神经细胞等体细胞,而新生的雄蚁和蚁后就像精子和卵子等生殖细胞。受精卵不断分裂、分化,并产生体细胞去维持有机体的功能;等到发育成熟,个体便会通过生殖细胞把遗传物质传给下一代,形成新的超有机体。

图1-1. 大多数蚁巢的生命周期

图1-2. 大多数动物的生命周期自惠勒提出“超有机体”的概念后,这一概念也被进一步应用到蜜蜂、胡蜂和白蚁等其他社会性昆虫类群上,并启发着众多生物学家从有机体的角度去研究社会性昆虫。无独有偶,在二十世纪初期,一位南非的诗人、律师和自然主义者,欧仁·马来斯 (Eugène Marais)通过他对白蚁的长期观察,也提出了把整个白蚁巢看作一个有机体的观点[3, 4]。而有机体概念的提出,意味着社会性昆虫的研究范式由社会学转变到了有机体生物学,同时也提示着生物复杂性的演化除了从单细胞生物到多细胞生物(有机体)的转变,还存在着从有机体到超有机体的转变。

1995年,英国演化生物学家、遗传学家约翰·梅纳德·史密斯(John Maynard Smith, 1920-2004)和匈牙利理论演化生物学家埃洛斯·斯赞玛(Eörs Szathmáry, 1959-)便提出,生命系统复杂性的演化在历史上发生了八次重大转变(Major transitions in evolution)。之所以称为重大转变,是因为这些转变一般不可逆,且转变后的复杂性均有了巨大的提升。例如,多细胞生物出现后,很少再次演化为单细胞生物,且复杂性(如细胞数和细胞种类)和单细胞生物不可同日而语,因此多细胞生物的出现可以被视为生命演化的“重大转变”。同样,超有机体出现后,物种的数目与多样性急遽增加,演化学术语称为“适应性辐射”(adaptive radiation),例如,白蚁有三千种,超有机体形式的高等白蚁就占了两千种。超有机体生物的巢内分工更是出现巨大的突破,比如在切叶蚁里,单个蚁巢就可囊括多达八百万只蚂蚁,并有蚁后和大小形态各异的工蚁品级分化,而同一形态的工蚁品级,还有着不同的行为学分工。由此可见,超有机体的出现,的确是生物演化历程中的一个里程碑。

从基因角度寻找超有机体存在的证据

尽管“超有机体”的概念已提出上百年,并吸引着无数科学家,但论证“超有机体的确存在”的证据仍停留在形态学与行为学上。随着当代分子生物学技术的进展,我们能否从基因表达的层面上去证明蚁巢是超有机体呢?

要回答这个问题,我们可以从超有机体和多细胞有机体(多细胞生物)的相似性出发,并提出一个验证假说的方法。

我们可以假设,如果一整个巢穴的蚂蚁确实可以看成是一个超有机体的话,那么它们的基因调控网络(gene regulatory network)会如同多细胞有机体一般遵循相似的演化和发育规律。

例如,人类和猴类具有相同的祖先,因此,人和猴的同源器官(如大脑)必然受到同源的基因调控网络所控制,这也是为什么科学家用猴作为动物模型去研究人类疾病。同理,如果我们把蚁后和工蚁当成是蚁巢这一超有机体内的器官,我们应该可以预期在不同蚂蚁物种(例如黑蚁、大头蚁、红火蚁、切叶蚁……)中,蚁后和工蚁的分工受到同源的基因网络调控。

根据这个想法,一支由中科院昆明动物所、丹麦哥本哈根大学及华大基因联合组成的团队展开了工作(注:这支团队由张国捷教授带领,邱、戴两位作者直接参与了部分项目)。几年前,团队利用微量RNA测序技术,对成年蚂蚁脑组织进行基因表达分析。结果发现,调控工蚁和蚁后品级分工的基因调控网络在不同蚂蚁物种里十分相似,而在蚂蚁和蜜蜂里则十分不同[5,6]。这是因为不同蚂蚁物种的超有机体属于同源性状,而蚂蚁和蜜蜂的超有机体则属于趋同演化。这个发现提示我们,超有机体与多细胞有机体一样受基因调控网络的演化规律影响。

Tips

趋同演化(convergent evolution)指的是有着相似结构或性状的物种,其相似性不是源于共同祖先的某一性状,而是由外界原因所致(如长期处于相同的生活环境)。一个日常的例子是,昆虫和鸟类都有翅膀,但并不是说它们共有一个有翅膀的祖先,而是它们分别独自演化出了飞翔能力。

此后,团队进一步祭出了单细胞转录组测序技术。假如说传统的转录组测序类似于速写,把生物器官的基因表达水平记录下来,那么单细胞转录组测序则好比高分辨率照相机,能够记录细胞水平的基因表达,常用于寻找生物组织里的重要细胞类型和基因调控网络。

对不同品级的蚂蚁的脑组织进行单细胞测序后,我们发现,我们发现,工蚁和蚁后的脑细胞组成具有明显差异,且存在品级特异的脑细胞类群。相比于蚁后,工蚁的脑组织里有极高含量的中枢蘑菇体细胞(类似于人大脑的海马体,负责学习记忆)和负责处理气味信息的细胞,这正对应着工蚁在巢穴里所需要的品级功能[7]。

更绝的是,蚁后在交配前后的脑细胞组成竟也是截然不同的。比起交配前的新生蚁后,交配后的蚁后的视叶细胞类群在脑组织中丰度降低,而多巴胺细胞及其下游神经肽细胞,还有一类具有神经保护功能的胶质细胞——三者的丰度显著增加。这些细胞丰度的变化或许与蚁后在交配后的生理、行为发生剧烈变化(如蚁后更多的留在巢穴,同时把更多的能量投入繁殖)和寿命延长相关。这意味着超有机体的脑品级分工有如多细胞生物的器官分工一般,有差别而又互补,还同时提示着交配前的蚁后类似于生殖细胞,而交配后的蚁后在蚁巢中则类似受精卵。

假如一只蚂蚁等于一个细胞

假如蚂蚁巢穴中的个体就如同动物体中的细胞,超有机体与多细胞生物是否存在有机发育层面上的相似性呢?

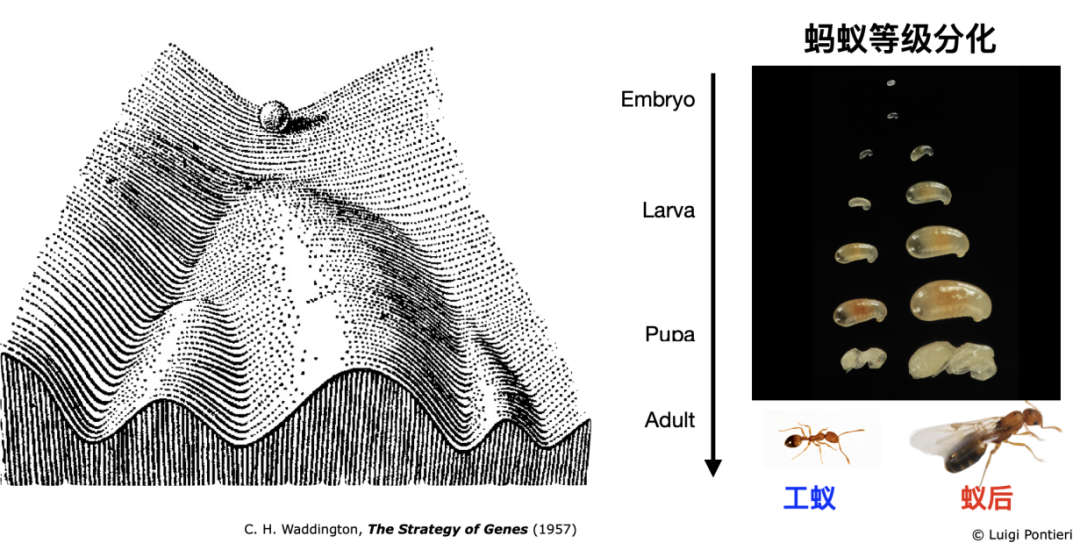

现代表观遗传学的奠基人康拉德·霍尔·沃丁顿(Conrad H. Waddington,1905-1975)在《基因的策略》(The Strategy of the Genes)里,把多细胞生物的胚胎发育比喻为石块从高山上滚落的过程,并称之为表观遗传地形(Epigenetic landscape)(图2)。

图2.(左)Conrad H. Waddington 的表观遗传地形(Epigenetic landscape);(右)蚂蚁(这里以法老蚁作为代表)的品级分化。

如图2所示,最初,代表胚胎干细胞的石块处于山顶,有着很高的势能,可以选择不同的轨道滚落,相当于可以选择发育成不同的细胞类型。随着时间的推移,石块沿着其中一条轨道滚落,同时势能也降低了,好比干细胞的分化开始。到了后期,不同轨道之间的距离与阻隔逐渐增大,石块的轨道改变则变得越来越难,并最终使石块限制在某一条轨道里。这就好比分化中的细胞逐渐丧失了分化成其他类型细胞的可能,而处于不同分化道路上的细胞,彼此间的差异会越来越大,直到分化成特定的细胞类型。这个现象被称为渠化现象或者分轨化现象(canalization)。在多细胞生物胚胎发育的表观遗传模型中,分轨化现象是最重要的一环。

假如超有机体是真实存在,我们就可以预期,工蚁和蚁后的分化同样符合沃丁顿的表观遗传模型,并与多细胞生物的细胞分化过程有着相似之处。

事实的确如此!

我们采集了一千多个处于不同发育阶段的蚂蚁,并对这些蚂蚁进行单个体转录组测序,去研究超有机体和多细胞生物发育的相似之处[8]。如果放在多细胞生物上,我们的实验则类似于把一个多细胞生物(如小鼠)的每个重要发育阶段都进行单细胞转录组测序,以获得每个时期的基因调控图谱。

使用这一实验手段,我们发现,蚁后与工蚁虽然在发育的早期没有外部形态差异,但两者的基因调控网络已截然不同。其中一些早期基因的表达差异甚至维持到成虫阶段,并只在蚁后的性腺和脂肪体这两个重要的器官表达。这意味着,这些早期基因类似于维持细胞命运的转录因子,维持着蚂蚁品级分化的命运。

随着发育不断成熟,品级不断分化,正如沃丁顿的“表观遗传模型”所预测的一般,蚁后与工蚁的基因表达变得愈加不同,而同一品级蚂蚁的基因表达则愈加相像。这意味着蚂蚁的品级分化与细胞分化类似,其形态发育限制在特定的分化轨道,并朝着特定“目标”定向前进,且发育潜能随着时间流逝而逐渐降低。这类似于从多能干细胞到特定细胞类型(如肌肉细胞)的分化过程:越到后期,细胞的形态就越特异化,同时细胞的命运变得不可逆。同理,越到后期,一只蚂蚁的品级形态(决定了其在蚁巢中的功能)就越特异化,它的命运也变得不可逆——好像沃丁顿模型里的石块,不能再改变轨道。

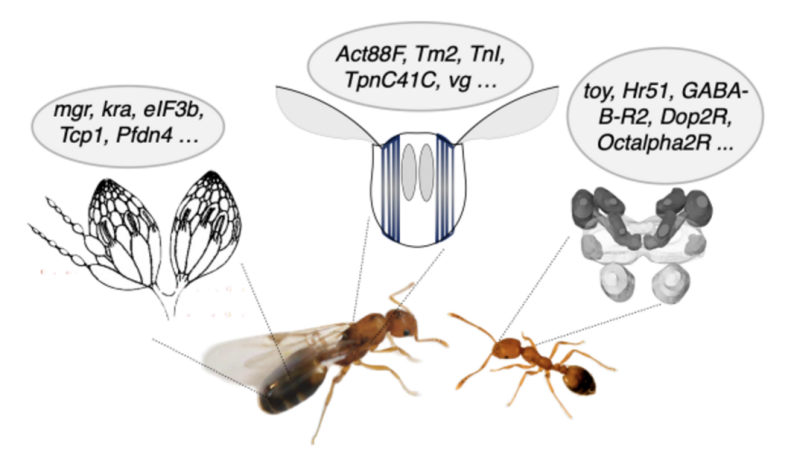

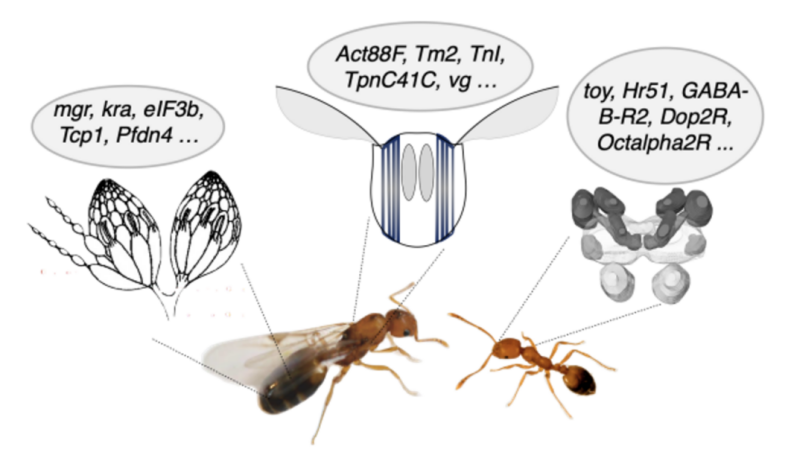

图3-1. 大量蚂蚁的单个体转录组的品级分化,呈现出分轨化现象。此外,蚁后与工蚁的分轨化基因在不同的组织中,表达也不相同(具有特异性):在蚁后身上,分轨化基因主要在翅肌细胞与卵巢上起作用,在工蚁身上,分轨化基因则在脑中表达。

这与蚂蚁的品级分工和社会行为非常吻合。蚁后的翅膀与其相关肌肉的良好发育,对蚁后进行婚飞从而达到交配目的至关重要,蚁后的卵巢则可谓决定了蚁巢的存在与否——这很好的解释了为何蚁后身上的分轨化基因主要在飞行肌和卵巢上表达。而工蚁主要负责觅食、照顾幼虫、维持巢穴,这些工作对学习记忆能力和通讯能力的要求特别高——所以工蚁脑组织的基因表达至关重要。

图3-2. 超有机体里的渠化基因在蚁后和工蚁的不同器官表达,以达到超有机体层面的适应。

我们的这些发现都意味着,工蚁和蚁后的分轨化基因表达均作用于品级分工,并以此优化蚁巢的生存与繁殖,类似于多细胞有机体的细胞分工,旨在优化有机体的生存与繁殖。可见超有机体的发育不仅仅是个体(单个蚂蚁)层面的适应,更是超有机体(蚁巢)层面的适应。

以蚁为师

回到开篇的问题:我们可以从蚂蚁身上学到什么呢?研究超有机体可以帮助我们理解生命复杂性的演化原理和多细胞有机体的起源。例如,尽管一部分生物可以通过独立生活的单细胞聚集而成(如粘菌),但绝大多数复杂的多细胞生物是由单细胞(如受精卵)分裂发育而成的。与之相对应的是,现存已知的超有机体物种分支,包括蚂蚁、蜜蜂、胡蜂,还有高等白蚁,均是由单配偶制(一夫一妻)社会性昆虫演化而来。这可能并不是巧合。

从亲缘关系的角度来看,单细胞分裂发育和单配偶制均能最大限度地保证后代间亲缘关系。两者均能保证后代间有着高度相似的遗传物质,并使得整体内部的个体间“矛盾”最小。从这个角度而言,个体间有着高度相似的遗传物质是多细胞有机体以及超有机体出现的必要条件。

研究超有机体还可以帮助我们学习多细胞有机体的内部复杂调控关系,并帮助我们理解生命复杂性的共同之处。

早在1953年,瑞士学者馬林·路丘(Martin Lüscher)(信息素概念的首创者之一)便提出,假如把一巢白蚁看成一个有机体,单个白蚁便正如一个细胞。此时,我们便可以通过研究白蚁的个体间相互作用和品级分化机制,去理解细胞间的信号传递和细胞分化原理[9]。此外,如同动物体内存在癌细胞等“自私的细胞”一般,超有机体里也存在着“自私的工蚁”,她们会以蚁巢整体为代价偷偷进行繁殖(生产对巢穴“毫无贡献”的雄蚁)。为此许多社会性昆虫中都出现如同免疫细胞一般的“警察”行为,比如不少蚂蚁物种的工蚁会把这些偷偷产下的卵吃掉,维持巢穴的稳定。因此,理解超有机体的调控可以让我们更好的理解多细胞有机体的部分疾病发生。

超有机体还是研究长寿的模式生物。

同一个种群乃至物种内部,个体间的寿命差异让我们有机会去研究衰老的发生与调控机理。对大多数物种而言,有利于繁殖的基因通常会导致寿命缩短,因为生物体内有一套维持机体(寿命)和繁殖的权衡机制——在相同能量情况下,机体的维持与繁殖可谓鱼与熊掌的关系。可是,在同一蚂蚁物种里,不能繁殖的工蚁只能活数月到数年,而有记录的蚁后寿命最长却可达二十八年!蚁后成了既可繁殖又能长寿的典型代表。在最近的《科学》(Science)杂志里,有学者让跳镰猛蚁(Harpegnathos saltator)的工蚁转变为生殖蚁(伪蚁后),发现这些工蚁的寿命增长了五倍!其中胰岛素信号通路或许起到了重要的作用[10]。

从超有机体的角度去看,工蚁类似于多细胞生物的体细胞,而交配前后的蚁后则类似于多细胞生物的生殖细胞和干细胞。从生物体的角度而言,体细胞处于随时更新换代的状态——我们每小时都有42亿个细胞死亡、被取代,而生殖细胞和干细胞则决定了生物体的繁衍与存活。因此,从演化的角度来看,蚁后比工蚁长寿似乎是理所当然的。然而,不同蚂蚁物种的社会结构差异巨大,与之对应的,则是不同蚂蚁物种的蚁后与工蚁寿命相差可从几倍到十几倍不等。理解其背后的演化生物学原理和调控机制,或许可以让我们一窥长寿的奥秘。

致谢:感谢中国科学院昆明动物研究所冉浩老师对本文的审读和建议。

参考文献

[1] 李筠读《蚂蚁社会》|蝼蚁的帝国雄心 (上海书评: )

[2] Wheeler, W. M. The ant‐colony as an organism. J Morphol 22, 307--325 (1911).

[3] 冉浩. 动物王朝. 北京: 中信出版集团(2020).

[4] 白蚁城堡:神奇的建筑帝国. 冉浩 ()

[5] Nagel, M. et al. The gene expression network regulating queen brain remodeling after insemination and its parallel use in ants with reproductive workers. Sci Adv 6, eaaz5772 (2020).

[6] Qiu, B. et al. Towards reconstructing the ancestral brain gene-network regulating caste differentiation in ants. Nat Ecol Evol 2, 1782–1791 (2018).

[7] Li, Q. et al. A single-cell transcriptomic atlas tracking the neural basis of division of labour in an ant superorganism. Nat Ecol Evol 6, 1191–1204 (2022).

[8] Qiu, B. et al. Canalized gene expression during development mediates caste differentiation in ants. Nat Ecol Evol 6, 1753–1765 (2022).

[9] Lüscher, M. The termite and the cell. Sci Am 188, 74–78 (1953).

[10] Yan, H. et al. Insulin signaling in the long-lived reproductive caste of ants. Science 377, 1092–1099 (2022).

出品:科普中国

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号