内心始终抗拒作德国人的爱因斯坦,在十年间,从德国竭力证明其具有公民身份到恨不得将其驱逐出境,爱因斯坦的德国国籍问题给他带去过便利,也带去过困扰甚至羞耻。回顾这段故事,我们可以感悟到科学国际主义精神的高贵与来之不易。今天,科学与社会之间、科学家与国家之间,国与国之间的关系愈发紧密和复杂,如何创造条件,让科学家们能够发挥其富于创造的天性,为人类发展、世界和平做出贡献,是摆在我们面前的巨大挑战。

2023年3月14日,是爱因斯坦诞辰144周年,也是霍金逝世5周年,还是第4个“国际数学日”。在这个特别的日子里,我们在本文末为读者精挑细选了8本(套)有关爱因斯坦的书籍,以及4本霍金的书。今日返朴二条则放送一批数学书单。对于本文,欢迎读者在留言区发表您的感受,获赞最多的3人将随机获赠一本本书单之外由湖南科技出版社出版的科普佳作。

撰文 | 方在庆(中国科学院自然科学史研究所研究员)

爱因斯坦的国籍本不是问题。但在他1922年获得1921年度的诺贝尔物理学奖后,情况就复杂了。虽然诺贝尔奖表彰的是个人成就,但公众与官方都将其看作一个国家荣誉。这样一来,爱因斯坦国籍问题最后演变成一场外交风波,爱因斯坦被迫卷入其中。

爱因斯坦出生于德国,后来移居美国,加入了美国籍;他在布拉格德语大学任教时,按照规定,必须宣誓成为奥匈帝国公民;他持有瑞士护照,是瑞士人;在他晚年时,以色列政府还试探性地邀请他担任第二任总统。还好他没有应允,否则国籍一项上还要加上以色列了。

一

144年前的今天,即1879年3月14日,爱因斯坦出生在新成立的德意志帝国(符腾堡王国)乌尔姆市的一个犹太家庭,自动取得了德国(符腾堡)国籍。就在这一年,德国历史学家特赖奇克(Heinrich von Treitschke,1834-1896)喊出了“犹太人是我们的不幸”的口号。

总体而言,那是一个欣欣向荣的时代,德国上下充满着蓬勃向上的朝气。争取在各个方面超过英法,成为欧洲最强的国家,成为凝聚社会共识的动力。但社会层面呈现出的咄咄逼人的军国主义和民族主义,让他十分反感。他的亲戚分散在比利时、西班牙,还有南美洲的阿根廷,他更愿意成为一个“世界公民”。作为犹太人,明知是德国的二等公民,受到各种或明或暗的歧视,但再也找不到另外一个国家,能像德国这样,通过自身努力,获得上升通道。

爱因斯坦的父亲和他的叔叔曾合伙创办了一家电气公司,起初生意特别好,幼时的爱因斯坦生活在优渥的环境中。1894年夏天,因生意失败,爱因斯坦的父母从德国慕尼黑搬到意大利北部的米兰,寻找新的商业机会,把还没有中学毕业的爱因斯坦孤身一人留在了慕尼黑。因不满学校的军国主义和反犹主义,在该年底,他在父母不知情的情况下,放弃学业,来到意大利与父母团聚。后来经过一年的补习,于1896年秋天,进入苏黎世的瑞士联邦工学院学习。

1896年年初,在他还未满17岁时,“在征得其父亲的同意后,他决定放弃符腾堡公民身份”。他这样做的目的非常明确,就是“为了在年满17岁后可以避免在德国军队服义务兵役。”[1]

1899年,爱因斯坦开始申请瑞士国籍,他于1901年2月21日终于获得瑞士公民身份。据他妹妹说,促使他下决心成为瑞士公民,是因为“他爱慕瑞士联邦的政治制度。他选定这个时间来解决此问题,可能是一些更为实际的原因起了作用:他快要毕业了,瑞士公民的身份会使他在政府文职机关中能获得包括执教工作在内的职位。”[2]

在获得瑞士公民身份之前,他有五年多是无国籍人士。

二

1905年,在瑞士联邦专利局工作的爱因斯坦,发表了改变物理学面貌的五篇论文,改变了人们对时间、空间、质量、能量和分子的看法。之后,他又陆续发表了许多高质量的论文,在学界的影响越来越大。

1913年,德国物理学界的大佬级人物——普朗克和能斯特——专门南下,提出优厚条件,说服爱因斯坦北上。作为第一步,他们先提名爱因斯坦成为普鲁士科学院院士。虽然把只有34岁的爱因斯坦推荐为科学院正式院士“并非寻常之举”,但他们深信,作为当时世界科学中心的柏林,没有这个后来被普朗克称之为“当代哥白尼”的爱因斯坦是难以想象的。“我们相信,整个物理学界将认为爱因斯坦加入柏林科学院,是科学院特别有价值的收获。”[3]

1913年11月12日,德皇威廉二世下达“最高命令”批准了这项提议。11月22日,科学院将这一消息告诉爱因斯坦,并“请求先生现在声明是否接受此项推选。”“如您迁往柏林,宗教和教育事务部部长已宣布准备同意报销您的搬迁费用,数额按实际开支数报销,……您除固定年薪900马克外,科学院还批准给予特别个人年薪12000马克。两项薪水在您到达柏林的第一个月起,即行支付。……”[4]

其实,早在爱因斯坦应允之前,与德皇威廉二世关系密切,神通广大的能斯特就已经通过个人关系,从犹太银行家科佩尔(Leopold Koppel,1854-1933)手中获得了一笔资金,为爱因斯坦提供额外工资的必要资金。[5]

除了推荐爱因斯坦担任普鲁士科学院正式院士外,他们还允诺爱因斯坦担任柏林大学物理学教授,有授课的权力,无授课的义务;之外,还要在威廉皇帝学会下面专门成立一个物理研究所,拟让爱因斯坦担任所长。为了吸引爱因斯坦,普朗克等人可谓用心良苦。按照德国相关法律规定,这些职位都属于公务员,任职者需要拥有普鲁士 (德国) 籍身份。据说在爱因斯坦还未应允之前,他的好朋友,也是犹太人的哈伯(Fritz Haber, 1868-1934)就告之这一点。但无论是爱因斯坦,还是普鲁士科学院,似乎都没有太过强调这一点。爱因斯坦对接受这些职位所提出的唯一的条件,就是要保留他的瑞士国籍。科学院方面并没有对法律状况进行精确审查,甚至没有在档案中注明。爱因斯坦的任命并没有因为瑞士公民身份受阻。在这个时刻,国家利益比爱因斯坦的国籍这个微不足道的问题更重要。普鲁士科学院急着想把爱因斯坦挖过来,没有把加入普鲁士国籍当成必要条件。

在“一战”期间以及结束之后,爱因斯坦始终持瑞士护照进行旅行。[6]没有人在意爱因斯坦是否拥有德国(普鲁士国)国籍。从几个方面来看,爱因斯坦作为一个持有瑞士护照的犹太人,在普鲁士科学院工作,对双方都有利。一方面, “在现代物理学中如此丰富的重要问题中,爱因斯坦几乎没有一个不是以令人注意的方式提出自己的观点的。”[7]普鲁士科学院把能让爱因斯坦招至麾下视为一件非常荣光的事。另外,到柏林之后,爱因斯坦的政治激情被激发出来,经常发表一些与主流观点不同的看法。由于普遍认为爱因斯坦是外籍人士,科学院不用承担相应的责任。另一方面,作为来自中立国的人,爱因斯坦在战争期间可以到中立的外国旅行,也不用像那些年纪相仿的德国同事那样担心服兵役。

最能证明爱因斯坦外国人身份的是柏林警察局。迟至1926年12月15日,柏林警察局还要求文化部提供信息,说明爱因斯坦“是否根据1913年7月22日的《帝国和公民法》第14条通过任命获得了普鲁士公民身份”。因为在他们看来,爱因斯坦一直是以瑞士公民身份登记的。

尽管存在回忆上的偏差,但可以肯定地说,在爱因斯坦未获诺贝尔奖之前,普鲁士当局和科学院都承认爱因斯坦是瑞士籍这一事实,也没有为他一直持瑞士护照旅行的事实感到困扰。

三

当爱因斯坦获得诺贝尔奖时,他正在赴日访问的途中。按理,应该由他所在国驻瑞典的公使代为出席1922年12月10日的颁奖典礼。问题来了,究竟该由谁代表爱因斯坦呢?德国公使和瑞士公使都宣称爱因斯坦是本国人。爱因斯坦的国籍问题,一下子成为焦点。

其实,德国驻瑞典公使纳多尔尼(Rudolf Nadolny,1873–1953)心里没底。他在1922年11月25日给外交部发电报询问该如何应对。从外交部了解的情况来看,爱因斯坦实际上是瑞士公民。外交部将这一消息暂时隐瞒,没有及时给公使回复,而是让文化部给出意见。该部的实际负责人克吕斯(Hugo Andres Krüss,1879–1945)博士起初并不确定爱因斯坦是否是普鲁士公民,但在他看来,爱因斯坦的科学工作与德国密切相关,他在全世界都被视为德国人。因此,德国公使应该代表爱因斯坦出席诺贝尔奖的颁奖仪式。[8]

由于没有收到外交部的回复,纳多尔尼直接与普鲁士科学院联系。以前疏于法律条文的科学院,这时给德国公使的一个明确答复是:“爱因斯坦是德意志帝国公民”。这个回答属于刻意撒谎,因为科学院完全知道爱因斯坦是瑞士公民。当纳多尔尼把这一情况告知瑞士驻瑞典公使时,后者对这一回答感到非常惊讶。因为据他所知,爱因斯坦到柏林工作后,并未放弃瑞士公民身份;也没听说德国已经让爱因斯坦重新入籍。瑞士公使对于爱因斯坦是否真的获得了普鲁士公民身份是有怀疑的,但在德国公使的粗暴回答后,他放弃了为自己的国家“索要”爱因斯坦的努力。

纳多尔尼随后通知诺贝尔奖委员会,有关爱因斯坦的国籍争论已经平息,他将代表爱因斯坦出席颁奖仪式和随后举行的宴会以及国王陛下为获奖者举行的晚宴。

但事情并没有就此了结。在诺贝尔奖庆祝活动后的一天,纳多尔尼从外交部得到消息,爱因斯坦确实拥有瑞士公民身份。这可让他尴尬不已。现在的问题是要保证1923年夏天爱因斯坦到瑞典做演讲时,他的普鲁士国籍得到落实。为此,1922年12月18日,他给普鲁士文化部部长发电报,“请您尽早说明科学院认为爱因斯坦拥有或曾经拥有德国公民身份的原因。”

科学院经过详细审查,并请教法律顾问,于1923年2月13日向文化部提交了一份详细而确凿的报告。

爱因斯坦教授是普鲁士科学院的正式院士,因此拥有普鲁士国家预算中规定的职位。按照普鲁士高等院校正教授工资标准,他的收入是属于最高等级的。

科学院法律顾问一致认为,爱因斯坦教授是一名间接公务员(mittelbaren Staatsbeamten)。因此,他根据1920年5月4日的部颁法令于1920年7月1日就帝国宪法,1921年3月15日就普鲁士宪法进行了就职宣誓。从爱因斯坦教授作为普鲁士间接公务员的身份以及他进行公务员宣誓的事实来看,科学院的结论是,爱因斯坦先生因此获得了德意志帝国公民身份,即使他在出生时还不拥有这种身份。因为公务员只能是帝国的公民(另参见1920年11月普鲁士宪法第77条)。爱因斯坦教授早先通过入籍获得的瑞士国籍不受此影响,但对科学院来说,爱因斯坦教授无论如何最初都是德意志帝国公民。

这封由包括普朗克在内的普鲁士科学院四大常务秘书签字的信的副本已寄给德国驻斯德哥尔摩的公使馆。

经过层层上报,由科学院起草的这份报告为爱因斯坦的德国国籍定了调,并通过外交照会在1923年4月9日提交给瑞士驻柏林公使。

与普鲁士科学院和德国政府想象完全相反,爱因斯坦并不认可这个加在他头上的德国国籍。他是这样为自己辩护的:“当1913年开始考虑科学院对我的任命时,我的同事哈伯使我注意到,我的任命有可能会让我成为普鲁士公民。由于我对自己的瑞士国籍不能改变这一点看的很重,所以我最终接受这些任命与否取决于这个条件是否得到满足。当时这一条件得到了满足。我相信部里的档案中能证明此事。此外,我知道我的同事哈伯和能斯特知道这件事。”[9]可是,当在档案中寻找1913年的这种承诺的证据时,却什么也找不到。

爱因斯坦对于将德国国籍强加在他身上的做法感到反感。当他从远东旅行回到柏林后,他希望诺贝尔奖证书和奖章通过瑞士外交代表机构寄给他。为了避免不必要的麻烦,瑞典驻德国公使应诺贝尔奖基金会的要求,于1923年5月中下旬[10]将奖章和获奖证书一起面交给爱因斯坦。

1923年6月19日,在普鲁士文化部的一次讨论中,爱因斯坦没有反驳该部的法律意见,但要求“如果可能的话,他的普鲁士公民身份不应该被外界所知。”爱因斯坦希望隐瞒自己的普鲁士国籍,而科学院和帝国当局则希望隐瞒他的瑞士国籍。

从爱因斯坦继续用他的瑞士护照旅行的事实表明,他从内心深处并不认同科学院和帝国当局的意见。

直到1924年2月7日,爱因斯坦才准备公开承认,他除了瑞士公民身份外,还获得了普鲁士公民身份[11]。

但事实并没有完全了结。

四

爱因斯坦的双重国籍身份,看似方便,其实埋下了许多隐患。1924年,他获得访问南美的机会。尽管使用普通护照也可以出国旅行,但回程通关特别麻烦,也有不少限制。加上他又任职于国际联盟智力委员会,他想当然地认为可以申请外交护照。因为他内心深处一直以瑞士人自居,所以他首先向瑞士驻德公使馆申请外交护照,但却出乎意料地遭到了拒绝。理由是“签发这种护照不是惯例”。面对北方的强邻,瑞士不想找麻烦。对他们来说,爱因斯坦首先是一个德国人,他应该首先求助于德国当局。这等于拒绝了爱因斯坦。受到委屈的爱因斯坦,在1925年1月21日去了德国外交部,要求给他颁发外交护照,理由是他是国际联盟智力合作委员会的成员,要经常出国参加相应的活动。

外交部副部长海尔布隆(Friedrich Heilbron, 1872-1954)先生认为这是一个绝佳的机会,在爱因斯坦最需要帮助的时候伸出援手,可以让他在国外更好地宣传德国,为德国争光。对于孤傲的爱因斯坦来说,能解燃眉之急,也就不管其可能引起的不利后果了。

最后,外交部以非常规手段,给爱因斯坦颁发了由外交部长施特雷泽曼(Gustav Ernst Stresemann,1878-1929)签发的外交护照。拿着这本刚出炉的外交护照,1925年3月5日爱因斯坦就乘坐“波罗尼奥角”(“Cap Polonia”)号蒸汽船前往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。[12]

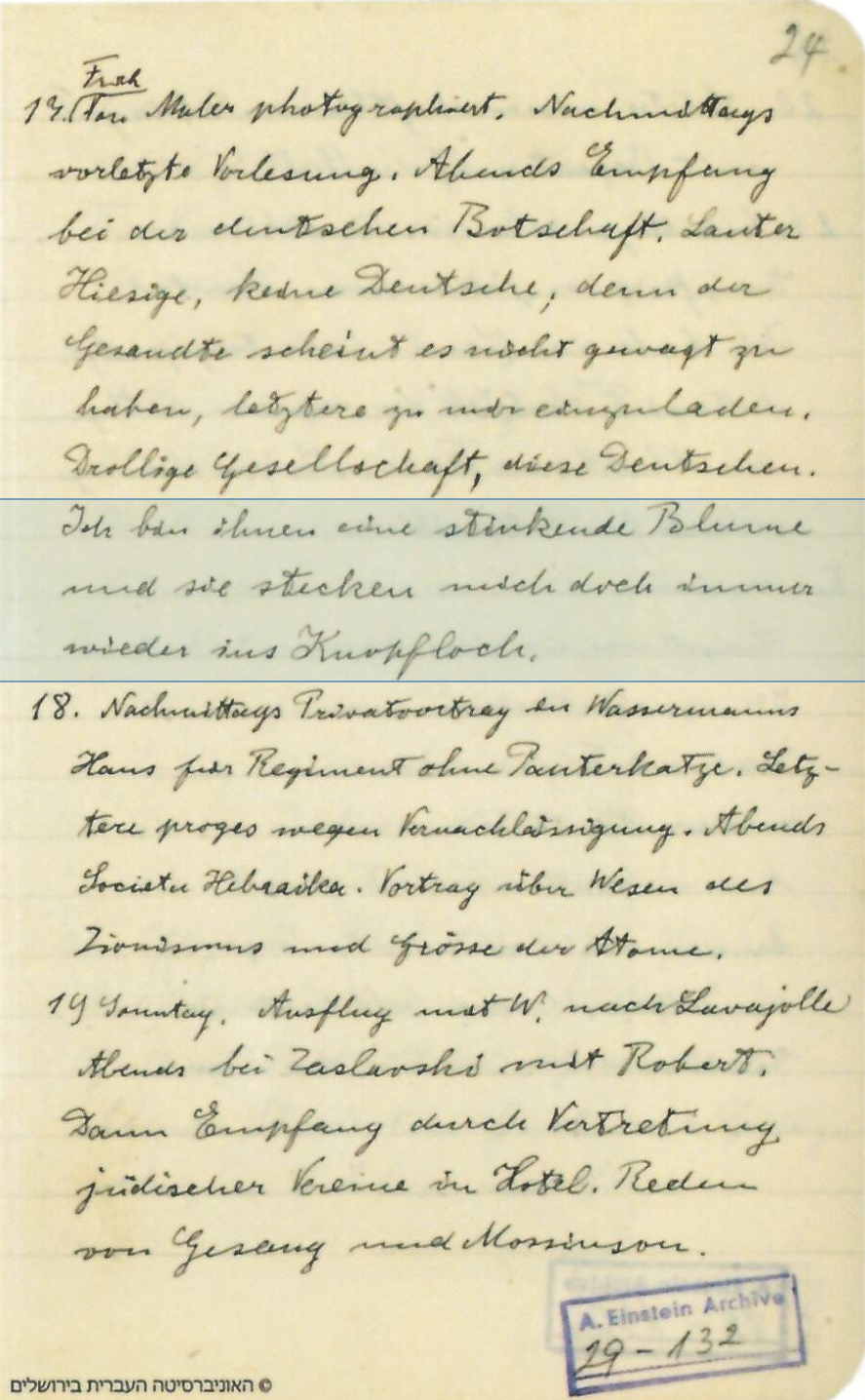

尽管爱因斯坦的和平主义遭到当地一些德国侨民的反对,但他的南美之行受到德国驻当地使领馆的高规格接待。按照他在旅行日记中所说:“我对他们来说是一朵臭花,但他们还是把我插进他们的扣眼中。”[13]

爱因斯坦的日记:“我对他们来说是一朵臭花,但他们还是把我插进他们的扣眼中”

德国领馆对于爱因斯坦的南美之行,评价甚高。就文化影响力而言,德国在南美一直被宿敌法国远远压在后面。在爱因斯坦访问之前,德国是没有办法扳回颓势的。但“现在,一位德国学者第一次来到这里,他的名字享誉世界,他天真、和蔼、也许有点不谙世事的态度对当地人格外具有吸引力。人们再也找不到比他更合适的人,来反击敌人的谎言宣传,来摧毁德国野蛮的童话。”“爱因斯坦教授的访问促进了人们对我们文化的兴趣,随之而来的是德国的威望,比其他任何学者都要成功。”[14]

爱因斯坦做梦也没有想到,他会成为德国外交宣传的工具,尤其是成为反法文化政策的工具。拿着德国外交护照,自然会得到一些通关的便利,但却无法拒绝一些他从内心深处非常厌恶的活动。他在日记中承认,“整天和不认识的人在一起,让他开始感到难受。”两个多月的南美之行,从学术意义上讲,毫无建树;他带着疲倦之躯回到了柏林。

爱因斯坦为恢复德意志帝国的国际联系做出了重要贡献。随着德国在1926年加入国联,德国科学界重回国际科学大家庭,德国当局发现爱因斯坦对外宣传的边际效应越来越小。在之后的外交报道中,就出现了许多怠慢、讽刺的字句。以1931年3月14日爱因斯坦52岁生日当天访问维也纳为例。德国驻奥地利公使克洛狄乌斯(Carl August Clodius,1897-1952)给外交部的报告充分反映了德国当时的情况。人们希望尽可能少地与爱因斯坦打交道,“因为他是犹太人,被认为是政治上的左翼”。过去,在欢迎爱因斯坦时,各国首脑、总统和部长们都坐在前排,现在人们更愿意远离他。“教育部长和各大学校长都没有出席爱因斯坦的讲座”。“爱因斯坦教授也没有受到任何奥地利官方机构的接待或邀请,尽管这是他九年来第一次回到维也纳。”[15]

他的和平主义言论受到帝国内政部、帝国公共秩序监督委员会和政治警察的怀疑。柏林警察局专门为他建立了秘密档案。他的活动受到了监视。爱因斯坦与当局的短暂的“蜜月期”结束了,他完成了自己的使命,在政治上不再有用。不仅如此,他还变得非常麻烦。

五

专门研究爱因斯坦在柏林时期政治活动的原东德学者格伦德曼(Siegfried Grundmann,1938-2021),曾将爱因斯坦1925年1月去德国外交部申请外交护照的行为,比作“卡诺莎之行”[16]。

对于自己当年到柏林工作时,没有认真考虑德国国籍一事,爱因斯坦是耿耿于怀的。1938年7月20日,他在写给前妻米列娃的信中坦承:“1919年科学院敦促我在保留瑞士公民身份的情况下接受德国国籍。我竟然愚蠢地屈从了”。[17]

1933年1月希特勒上台,那时爱因斯坦正在进行他的第三次美国加州之旅。3月10日,他公开发表不回德国的声明。返回欧洲之时,他宣布自己再也不会踏上德国的领土,并且要辞去在普鲁士科学院的职务。

在返欧后临时居住的比利时奥斯坦德,爱因斯坦夫妇给德国外交部写信,主动请求解除他们的德国国籍。而这让德国内政部强硬的纳粹分子非常不满,他们认为应该把爱因斯坦驱逐出境才解恨,因为他在国外发表了关于纳粹政权的不实言论。1933年5月10日,盖世太保通知爱因斯坦夫妇,他们在德国的金融资产被没收。之后不久,爱因斯坦在卡普特的消夏小屋与亲爱的小帆船也被没收了。还好爱因斯坦的继女玛戈特通过法国外交渠道,在纳粹采取行动前将爱因斯坦的几箱文稿偷偷地从柏林运到巴黎,不然我们现在的“爱因斯坦研究”在文献资料上就会大打折扣。

历史就是这样充满了诡异。爱因斯坦获得诺贝尔奖后,德国政府明知其国籍存在争议,但仍不遗余力地证明爱因斯坦拥有德国国籍;10年之后,尽管爱因斯坦先于德国当局放弃德国国籍,它们还是要野蛮地从法律程序上公开剥夺他的德国国籍。

爱因斯坦的国籍问题是发生在狭隘民族主义之文化囚笼中的一段令人憾腕的故事,有如“卡诺莎之行”的情节,竟然再现于爱因斯坦这样的科学伟人身上。回顾这段往事,我们可以感悟到科学国际主义精神的高贵与来之不易。今天,科学与社会之间、科学家与国家之间,国与国之间的关系愈发紧密和复杂。如何创造条件,让科学家们能够发挥其富于创造的天性,为人类发展、世界和平做出贡献,是摆在我们面前的巨大挑战。

谨以此文纪念爱因斯坦诞辰144周年。

附注:在本文写作过程中,参考了一年多前刚过世的德国科学史专家格伦德曼(Siegfried Grundmann)有关爱因斯坦档案的著作(Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik -Einsteins Berliner Zeit, Zweite Auflage, mit 70 Abbildungen und einem Anhang über die FBI-Akte Einsteins, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004)。差不多20多前我与格伦德曼先生在柏林的亚历山大广场世界钟下见面的情形,还历历在目。格伦德曼先生来自前东德,两德统一后,失去固定职位,靠不断参加各种项目为生,其学术工作也没有受到公正评价。对此,他并不太在意,还是一门心思在学术上。

注释

[1] 《爱因斯坦百科》,[美]爱丽丝·卡拉普里斯、丹尼尔·肯尼菲克;[美]罗伯特·舒尔曼 著,方在庆等译,长沙,湖南科学技术出版社,2022年,页25-28。

[2]《爱因斯坦全集》,第一卷,赵中立主译,湖南科学技术出版社,2009年第2版,页219。

[3]《爱因斯坦全集》,第五卷,范岱年主译,湖南科学技术出版社,2002年,页487-488。

[4] 同上,页526。

[5] Siegfried Grundmann, Wissenschaft und Politik: Einsteins Berliner Zeit, Aus Politik und Zeitgeschichte, 25-26/2005, 20. Juni 2005, S.26.

[6] 《爱因斯坦百科》,[美]爱丽丝·卡拉普里斯、丹尼尔·肯尼菲克;[美]罗伯特·舒尔曼 著,方在庆等译,长沙,湖南科学技术出版社,2022年,页25-28

[7] 《爱因斯坦全集》,第五卷,范岱年主译,湖南科学技术出版社,2002年,页487-488。

[8] 参见Siegfried Grundmann, Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik -Einsteins Berliner Zeit, Zweite Auflage, mit 70 Abbildungen und einem Anhang über die FBI-Akte Einsteins, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004.S.271-285.

[9] 《爱因斯坦全集》,第十三卷,方在庆 何钧主译,湖南科学技术出版社,2020年,页655。

[10] 依据《爱因斯坦全集》第十三卷中提供的爱因斯坦行程推算,具体时间应在1923年5月17-22日间的某天。

[11] Albert Einstein, The Collected Papers of Albert Einstein: the Berlin years : Writings & correspondence, April 1923-May 1925. Volume 14)Vol.14. Princeton:Princeton University Press,2015:p. 207.

[12] 《爱因斯坦百科》,[美]爱丽丝·卡拉普里斯、丹尼尔·肯尼菲克;[美]罗伯特·舒尔曼 著,方在庆等译,长沙,湖南科学技术出版社,2022年,页145-147。

[13] 《爱因斯坦旅行日记》南美卷,1925年4月17日。载于《爱因斯坦全集》第十四卷(The Collected Papers of Albert Einstein: the Berlin years : Writings & correspondence, April 1923-May 1925. Volume 14),Documentary Edition, Princeton University Press, 2015, p. 693.

[14] Siegfried Grundmann, Wissenschaft und Politik: Einsteins Berliner Zeit, Aus Politik und Zeitgeschichte, 25-26/2005, 20. Juni 2005, S.28.

[15] 1077年1月,神圣罗马帝国的皇帝亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡(Canossa)向教皇格列高利七世“忏悔罪过”。这被当成王权向教权屈服的象征。Siegfried Grundmann, Einsteins Akte: Wissenschaft und Politik -Einsteins Berliner Zeit, Zweite Auflage, mit 70 Abbildungen und einem Anhang über die FBI-Akte Einsteins, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004. S. 267.

[16] 同上书,S. 281.

[17] 爱因斯坦档案编号:75-949,引自The ultimate quotable Einstein, collected and edited by Alice Calaprice ; with a foreword by Freeman Dyson, Princeton University Press and The Hebrew University of Jerusalem, 2011, p.168.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号