数学家的科研生涯中有着怎样的喜怒哀乐?数学家遇到难题卡壳时怎么破局?数学家为什么会对枯燥冗长的科研工作甘之如饴?

2010年,法国青年数学家塞德里克·维拉尼凭借对非线性朗道阻尼的证明以及对玻尔兹曼方程收敛至平衡态的研究,一举摘得菲尔茨奖章。

维拉尼将以日记形式再现这段苦乐交融的研究生涯,揭示一个数学定理的诞生历程,描绘数学家和科研工作者的真实人生。

撰文 | 塞德里克·维拉尼

译者 | 马跃、杨苑艺

1

数学界的辉煌与悲剧

如同每个清晨一样,我来到公共大厅喝茶。这里没有爱因斯坦和善的微笑,只有安德烈·韦伊半身铜像,呈现他线条犀利的面庞。

公共大厅既不热闹也不奢华。这里有一块大黑板——这并不奇怪。此外,还有烧茶的器具、几副棋盘和一堆一堆关于国际象棋的杂志。

其中一本杂志吸引了我的目光,这期杂志纪念了鲍比·菲舍尔。这位有史以来最伟大的棋手已经逝世将近一年了。他被偏执症重创之后,最终在颠三倒四和愤世嫉俗中结束了自己的生命。尽管言行癫狂,菲舍尔仍然是一位杰出的国际象棋选手,无人能望其项背。

在数学界,很多人有着类似的悲剧命运。

保罗·埃尔德什,这位漂泊的数学家一生写了大约1500篇论文——这是世界纪录。他是概率数论的奠基人之一,却整日穿着破旧的衣服走遍全世界。没有房子,没有家庭,没有工作,只有他的包、他的旅行箱、他的笔记本和他的天资陪伴着他。

格里戈里·佩雷尔曼,为了秘密钻研著名的庞加莱猜想之谜,孤独地度过了7年,最终用一个出乎意料的证明震惊了整个数学界。一开始大家都不敢相信这是真的。也许是不想玷污这个证明的纯洁性他拒绝了一位美国富人高达百万美元的奖金,并辞去了自己的工作。

亚历山大·格罗滕迪克,一个仍活在世间的数学传奇(译者注:本书完成于2012年,格罗滕迪克2014年去世),他深刻地革新了数学的面貌,在人类从未到达过的抽象高度上开辟了一个全新学派。他辞去法国高等科学研究所(IHES)的工作,隐遁到比利牛斯山区的一个小村庄里,从风流才子变为一名隐士,一个饱受癫狂折磨写作成瘾的人。

库尔特·哥德尔,有史以来最伟大的逻辑学家,他证明了一个震惊世界的结果:没有任何一个数学理论是完备的,总有一些命题无法判断真伪。暮年时,他罹患被害妄想症,日益憔悴。他因为担心食物里有毒而拒绝进食,最终把自己活活饿死了。

还有约翰·纳什,我心目中的数学英雄,他在10年间用3个定理革命性地颠覆了分析与几何的面貌。之后,他也深陷妄想症之中。

人们常说,天才与疯子之间只有一步之遥。但什么是天才,什么是疯子,两个都没有明确的定义。况且,不论格罗滕迪克、哥德尔还是纳什,疯狂时期和数学创作的高峰期总是泾渭分明。

先天还是后天,这是另一个经典的辩论题。菲舍尔、格罗滕迪克、埃尔德什、佩雷尔曼都是犹太裔。在他们之中,菲舍尔和埃尔德什都来自匈牙利。任何一个在数学界里待过的人都知道,这个圈子里有太多的犹太裔天才,而匈牙利人的成就更令人震惊。正如20世纪40年代美国科学家圈子里流行的一个笑话说的那样:“火星人的确存在:他们有着超人的智力,讲着令人无法理解的语言,还自称来自一个叫作匈牙利的地方。”

而纳什是一个纯粹的美国人,他的血统里没有任何能解释其非凡命运的缘由。无论如何,命运取决于众多因素!它混合着基因,混合着思想,混合着经验和际遇,构筑着生活中不可预测的辉煌与悲剧。

基因或环境都无法解释命运的安排,事实就是这样。

2

数学家的烦恼与快乐

周六晚上,阖家聚餐。

这天白天,高等研究院为访问学者们组织了一次一日游,游览了自然历史爱好者心目中的圣地——纽约自然史博物馆。

我还清晰地记得第一次游这座博物馆时的情景,已是整整10年前的事情了。当我亲眼见到那些举世闻名的化石——那些我年少时整日翻看的恐龙科普图册中的化石,你能想象我是多么激动!

今天,我仿佛年轻了10岁,把数学的烦恼全抛诸脑后。可是,现在在餐桌上,它们又都回来了。

克莱尔注意到我的面部肌肉在抽搐,我脸上的痛苦表情让她愣了一下。

朗道阻尼的证明总是站不住脚。问题一直在我脑袋里翻滚不息。

怎么办,该死!当复合上速度的时候,怎样才能通过传递位置正则性得到衰减......复合上速度后,将会产生对速度的依赖。但这不是我想要的,不要速度!

好乱啊!

我在饭桌上几乎没怎么说话,只用最简单的方式做着应答,最多敷衍几个词,甚至就是哼一下。

我已经答应1月15日要在罗格斯大学的一个统计物理学研讨班上宣讲我的研究结果!证明根本没有完成,我当初怎么就答应了呢?我怎么跟人家交代啊?

看看,我1月初到这里的时候,曾多么自信满满地想着会在两周之内完成证明!幸运的是,这个研讨班被推迟了两周。但就算推迟两周,我能准备好么?时间已经所剩无几了!可是,我之前怎么可能想到这个问题会如此之难呢?我从来就没有碰上过这种情况。

速度,问题就出在速度上!如果这里没有对速度的依赖,我们可以在傅里叶变换之后做变量分离。但是,对速度存在依赖时该怎么做?况且,在我考虑的非线性方程中,速度是要素!

“你还好吗?可别把自己弄出病来!放松点,别那么紧张。”

“嗯 。”

“我觉得你真有点神志不清了。”

“知道吗,我这儿有个难题,叫作非线性朗道阻尼。”

“你应该关注玻尔兹曼方程,这才是你的大方向啊。你不觉得现在有点偏离航向吗?”

“我不管。现在,我就要做朗道阻尼。”

然而,朗道阻尼依然高傲冷艳、遥不可及,让我无处下手。

无论如何,还有个小小的演算方法,是我在从博物馆回来的路上想到的,或许能带来一丝希望?不过,演算可真够复杂的!我在范数中又加入两个参数。此前,我们的范数依赖于五个指标,这已经破世界纪录了,而现在要依赖七个指标!但为什么不呢?对不依赖于速度的函数使用这两个指标的时候,会得出跟以前一样的范数,十分吻合我应该仔细验证这个计算。可是,如果我现在动手,有可能会出差错,还是等到明天吧!真该死,一切都要重做,所有一切全怪这个挨千刀的七指标范数。

看到我忧郁的神情,克菜尔很心疼,觉得应该做些什么让我感觉好些。

“明天是周日,你可以在办公室待一整天,我留在家里照料宝贝们。”

这一瞬间,世界上再没有什么更能让我高兴的事情了。

3

火烧眉毛的前夜

多亏参观博物馆那天晚上想到的高招,我又能重整旗鼓了。整整一天,我的心里都交织着希望与恐惧。面对一个严峻的难题,我先做了一些显示计算,此后,我终于明白如何处理其中一个过大的项。同时,我也被眼前的复杂困境弄得晕头转向。

伟大的弗拉索夫方程难道会如此阴晴不定?我原本以为自己已经开始理解它了。落在纸上的计算显示,在某些特殊时刻,弗拉索夫方程对扰动的反应速度过快。我从没听说过这样的事情,在我读过的书里和论文中都没见过。但无论如何,总算有进展了。

黑暗!我需要黑暗,需要一个人待在黑暗中。躲进孩子们的房间里,关上百叶窗,很好。正则化、牛顿迭代、指数常数,一切都萦绕在我的脑海中。

把孩子们接回家后,我立刻躲进他们的卧室,继续冥思苦想。明天就是在罗格斯大学作报告的日子了,而证明还是站不住脚。我需要独自一人迈开脚步,才能专心思索。真是火烧眉毛!

克莱尔毫不犹豫地担起了全部家务。当她忙着准备晚饭的时候我却一个人躲在黑暗的小房间里,一圈一圈地原地打转,这确实有点夸张。

“你这也太奇怪了吧!”

我没有回答。我的所有感官已经被数学思维和紧迫感占据。我依旧同家人共进晚餐,之后一整晚都在工作。某个本以为已大功告成的演算,现在看来却行不通了。我应该是什么地方出了差错。到底严不严重呢?

将近凌晨两点钟的时候,我停了下来。我觉得,最终一切都能成立。

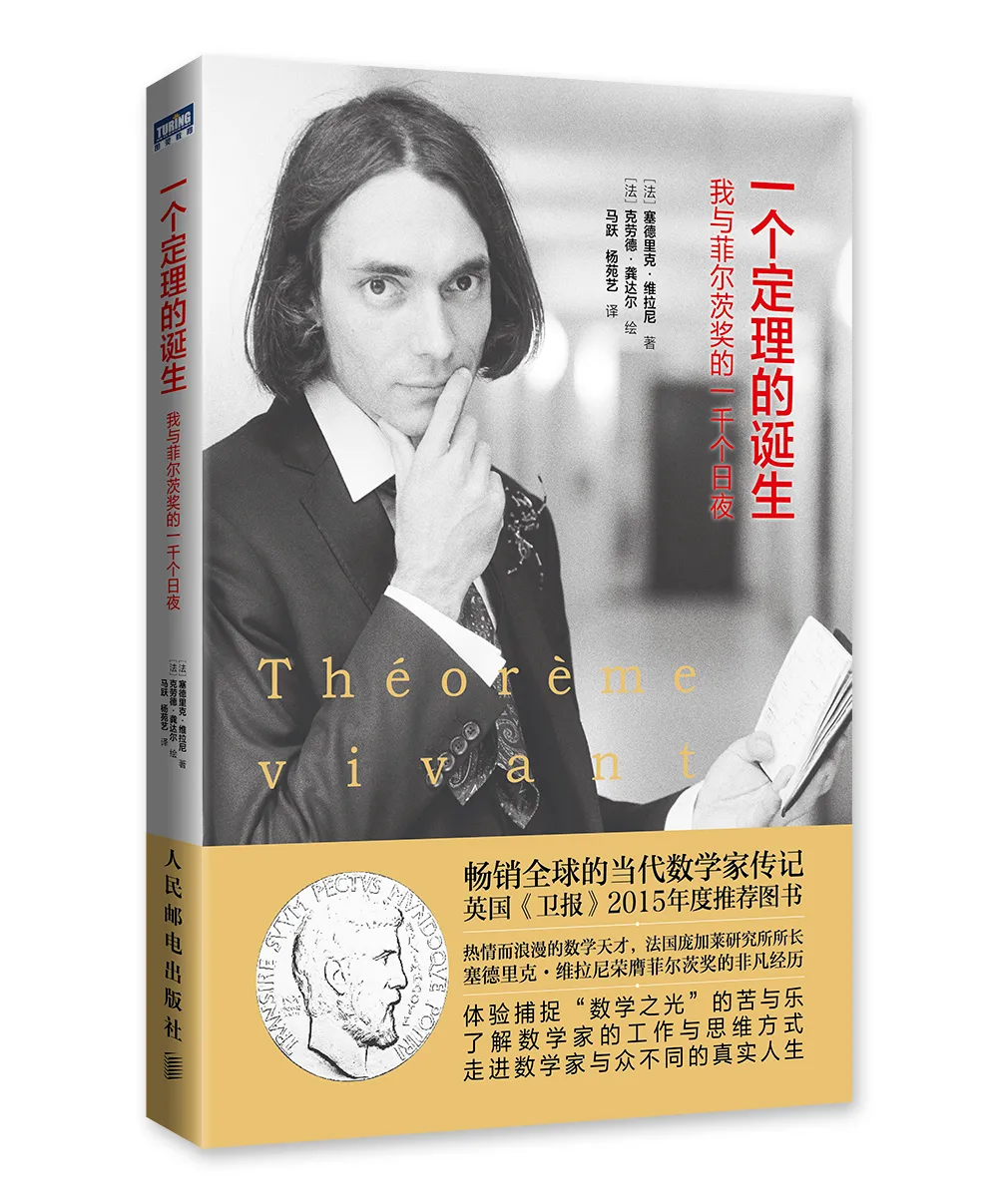

本文经授权转载自微信公众号“图灵新知”,文章选自《一个定理的诞生:我与菲尔茨奖的一千个日夜》。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号