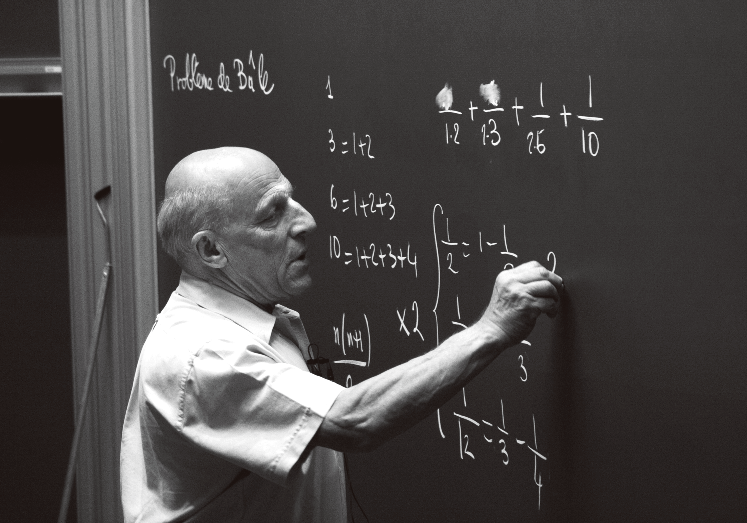

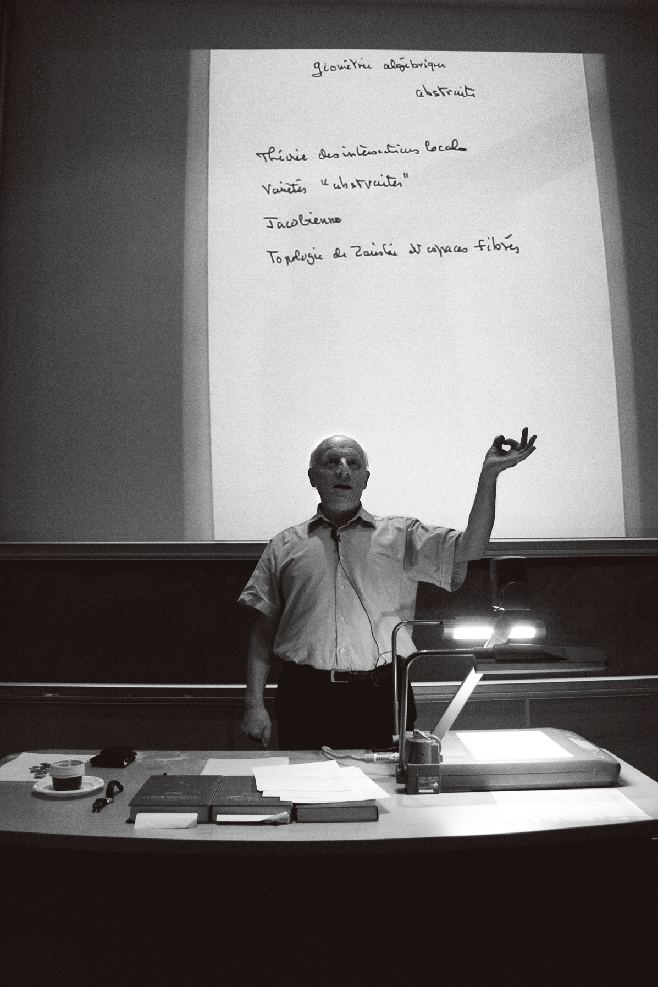

今年8月17日,巴黎高等科学研究院的杰出成员,被誉为数学界璀璨明星的Pierre Cartier先生,永远地告别了这个世界,享年92岁。他的一生,是法国国家科学研究中心数学研究部主任的荣耀,也是巴黎高等科学研究院资深研究员的传奇。

毕业于巴黎高等师范学院的Pierre Cartier,以其在数学领域的深厚造诣和卓越贡献,成为布尔巴基学派不可或缺的一员。他的研究涵盖了交换形式群理论、典型曲线、量子群、组合数学中的对称函数以及Hopf代数等多个领域,每一项成就都闪耀着智慧的光芒。他的离世,不仅让数学界痛失了一位巨匠,也让全人类的智慧宝库蒙受了巨大的损失。

在这个冬日里,我们怀着无尽的敬仰与怀念,共同缅怀这位伟大的数学家。他的精神和智慧,将永远照亮我们前行的道路。让我们铭记他留下的宝贵财富,继续在他所热爱的数学世界里,追寻那些尚未解开的谜题,让数学的火炬代代相传。

撰文 | 皮埃尔·卡蒂埃(Pierre Cartier)(法国国家科学研究中心、法国德尼·狄德罗大学[1])

团结一致

在国外旅行的数学家绝对不是一位游客。在正常的情况下,由于专业方面的原因,他处在一个适当的环境里,那里可以心照不宣地分享某些价值观,即人文思想的价值观,而人文思想“大体上”决定了数学界的特征:数学家是自由主义者,尽管出现过几次大的意外。

例如:1920年在斯特拉斯堡举行的世界大会上,德国人被开除出去!1928年,他们才被重新接纳⋯⋯然而,苏联数学家却没有在斯大林时代遭遇到和生物学家同样的出于意识形态的错误对待。需要指出的是,他们当时处于一种模糊状态。

当局需要优秀的科学家来发展核工业和军事工业,并且因此而倾向于爱抚他们,同时他们却又与直接的应用保持相当的距离,从而被认为是无害的,有点像音乐家或者棋手一样。确实,这种躲避状况可以成为极端情况下的一个避风港,发展成一种精神和肉体的超脱方法,它有时接近于自闭。

人们逃避到数学里面,这就有一点像是身处监狱里面的米格尔·安热尔·埃斯特雷利亚[2],在心中演奏奏鸣曲。我还记得,在阿尔及利亚战争期间我所经历过的最坏时刻,我的书包里面总有一本数学书,只要在某一个角落里,我能有一刻钟的清闲时间,我就开始读书。

人们逃避到数学里面,这就有一点像是身处监狱里面的米格尔·安热尔·埃斯特雷利亚[2],在心中演奏奏鸣曲。我还记得,在阿尔及利亚战争期间我所经历过的最坏时刻,我的书包里面总有一本数学书,只要在某一个角落里,我能有一刻钟的清闲时间,我就开始读书。

我们中间的一些人,在前往某些国家出席国际会议的时候,常利用数学这种模糊不清的地位。无论是在齐奥塞斯库时代的罗马尼亚,还是在“布拉格之春”以后的捷克斯洛伐克,都是如此。那时我为了由让-皮埃尔·维尔南、雅克·德里达和娜塔莉·胡萨里所主持的让-于斯协会的事情去那里,娜塔莉·胡萨里是阿德里·杜阿迪的一位亲戚。我带着一些禁书(柏拉图的《共和国(Republic)》之类的书),还有相当多的钱,相当于现在的一万欧元。

当年抵抗运动的一位领导人彼得·乌尔,是那种老派的布拉格人:他请求我不要靠窗户太近,因为有警察监视,当我把那个小包交给他时,他立刻坐在打字机前给我打出一张收据来!我一跨出他的房门,就把它吞了下去。

我还和罗朗·施瓦茨、让-路易·韦迪耶、马塞尔·贝尔热和阿兰·吉沙尔代一起去了波兰。刚刚经历了1981年12月13日雅鲁泽尔斯基的政变以后,情况不一样了。关于这一点,在我们现在所处的时代,每一位理性的波兰人都会公平地看待雅鲁泽尔斯基了。由于这次军事叛乱,他能够对 苏联人说:“没有必要侵略波兰,我已经掌控了局面。”我们应该记住,他的父母是在卡廷被杀害的,他戴着黑色的眼镜,是因为他在西伯利亚度过的十年流放生活当中,眼睛被冰雪灼伤。

无论如何,已经到1981年的12月了,世界数学大会预计将于1982年在华沙召开!经典的窘境[3]:去那里还是不去?支持还是抵制?这就是我们在1982年的探索性任务。我们看到了一个受到严重监视的社会,在唯一为外国人保留的旅馆的酒吧里,有着相当多的警探耳目以及漂亮的、找横财的女人。在我们到达的第二天,在哥白尼广场的科学院举行了正式会议。

会议主席登上讲台后说:“我以波兰数学学会的名义邀请你们前来参加会议,不幸的是,这个协会也像其他所有协会一样被取缔了⋯⋯”,但是,仍然举行了一个自助餐会,所以我们开始讨论问题。一个学生走过来:“你是法国人吗?我有一项为你们的任务⋯⋯”,他从口袋里拿出一封信,将它递给罗朗·施瓦兹,他拿出眼镜读了起来⋯⋯我用脚踢了他一下。“怎么了?”我第二次踢他的时候,他最终明白了,收起了他的眼镜。

那封信是一份一百五十位被关进监狱的数学家名单。“他们”希望我们能够利用世界数学家大会的机会促使将他们释放。递给我们信件的那位年轻人俯身对我说:“你不想来弗罗茨瓦夫吗?”我和始终保持着坚定和大方神色的让-路易·韦迪耶交换了眼神之后,我们回答说好的。

当时,我们是法国大使馆接待的唯一一个像样的代表团,他们做了一些必要的工作。当晚,我们就得到了机票以及加盖了签证的护照。

通常,早晨八点钟,弗罗茨瓦夫满街都是人、车辆、冒烟的工厂。现在,这里什么也没有。总罢工,除了巡逻队以外,城市像死了一样。至于我们,没有人告诉我们该干什么。但是,有一个标语牌给我们指示着“Ratusz”,也就是波兰语里的市政府大厦 —— 在这里,在中心广场上,我们看到了好几个为学生开设的咖啡店开着。

我们一进去,立刻感到找对了地方:服务员没有为我们找座位,而是让我们像所有人一样立在那里等候。我们是在一群平等的人当中,因此这是一个民主的友好氛围⋯⋯ 当我们坐下以后,一个年轻人走过来说:“你们是法国人吗?”他的同伴们围拢过来,看来这并不是警察的挑衅,他带我们去会见一位抵抗运动的领导人,一位曾经被关进监狱、后来被释放的犹太数学家,他也在思考那个数学家大会还要不要举行?政府当局想要不惜一切代价地举行这样一次会议,因为(在波兰)举行一次国际数学家大会,就是一个具有“高附加值”的局势正常的象征⋯⋯ 最后,这次会议推迟了一些时间,于1983年举行。

在我们得到的那份一百五十位数学家的名单上,有一百四十九位已经被释放了。剩下的第一百五十位,克里斯托夫·苏莱和我在大会结束时将他解救了出来。全部事件结束以后,我们重新登上飞机,当我坐下来的时候,在座位上发现了一个信封。我将它装进我的包里,一直到巴黎才打开。上面写着:“感谢你们所做的一切”,后面列着团结工会所有主要人物的名字。

那时候,让-迪厄多内也多次介入其中。由于他是右派人士,并且不加掩饰,因此对他来说,这是很自然的事情,但是他也去了蒙得维的亚,通过身材魁伟的乌拉圭国防部长解救了何塞·路易斯·马塞拉,他说“在一个文明的国家里,你不能这么干”!

这是一个正确的论据:文明的概念实际上是决定性的。我深深地相信,数学是文明的一个组成部分,甚至可以说,没有数学,文明就不会存在。显然,从某些方面讲,数学也是我提到过的几乎是自闭的活动,可以只由一张纸和一支铅笔来进行,但是这只是对应于某一个阶段的工作而言。

有一次,罗杰·戈德芒开玩笑说,我们应该附属于大学的文学院。还好他是在开玩笑⋯⋯ 数学家没有工具,但是他们不停地创造出工具,这些工具相继离开了他们,分布在社会各领域内,从几何学家一直到天文学家。当我的孙女们练习计数时,她们将此活动视为是一种文明的天赋,非常自然地传给了她们。每一次数学达到顶点时,研究数学的人并不知道。一位数学家的真正志向是,数学应该属于每一个人。

参考文献

[1] 即巴黎七大。

[2] 米格尔·安热尔·埃斯特雷利亚(Miguel Ángel Estrella, 1940-2022),世界著名的阿根廷钢琴家。

[3] 作者引用的是莎士比亚名著《哈姆雷特》中的主人公的经典独白:“to be or not to be — that is the question”(“生存还是毁灭,就是这个问题”)。

本文经授权转载自微信公众号“数学与人文”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号