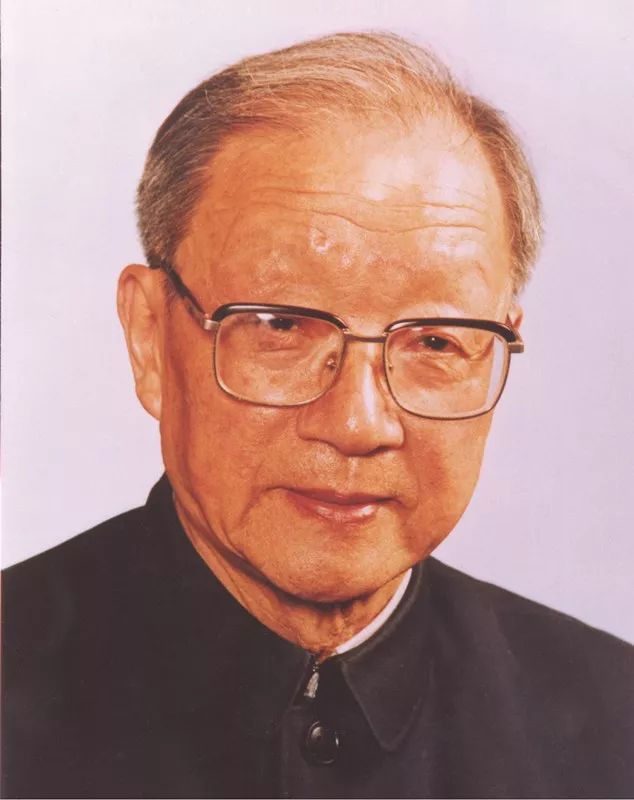

1992 年10 月,“庆祝王大珩教授从事科研活动五十五周年座谈会”在北京举行,并出版了学术论文集。拿起这本论文集,时年77岁的王大珩不禁掩卷沉思:论文集仅收录了他的5 篇学术论文,全部是他早年留学英国期间完成的。为了开创和领导中国的光学乃至科学事业,王大珩无暇从事具体的科学研究。他是否常常怀念在英国投身光学研究的岁月?

撰文 | 刘晓、胡晓菁

王大珩(1915-2011)

考取留英庚款

对于王大珩来说,选择光学作为专业有诸多理由。他的父亲王应伟是一位天文与气象学家。在早年北京和青岛的求学岁月里,王大珩常常跟随父亲进行天文与气象观测,亲身感受到当时仪器设备的不完善与精度不足。这种经历让他深知精密仪器对于科学研究的重要性,也为他日后投身光学领域埋下了伏笔。

20世纪30年代,清华大学的吴有训等人正致力于通过实验推动中国科学的独立与自主发展。在这样的学术氛围中,王大珩接受了扎实的理论与实验物理教育,并在毕业论文中选择了光学作为研究方向。

1936年夏清华大学物理系毕业生合影(前排左起:王大珩、戴中扆(黄葳)、许孝慰、何泽慧、郁钟正(于光远);后排左起:钱三强、杨镇邦、陈亚伦、杨龙生、谢毓章)

1938年春,受战争影响,王大珩被派到汉口从事炮兵技术试验工作。此时,吴有训南下途经汉口,建议他参加庚款留英考试。庚款留英考试源于英国退还庚款利息的15%,用于选拔赴英留学生。考试竞争激烈,录取率不足10%,确保了录取人员的高质量。当时,物理方面仅设理论物理和应用光学两个专业名额。吴有训希望王大珩报考应用光学,最终他成功考取。

1938年9月,王大珩得知被录取后,已来不及返乡与家人告别,立即前往香港与同届留英学生会合。17日,在香港等待转道前往昆明大后方的吴有训也特地赶到码头,为这批留英学生送行:“你们好好学习去吧!待你们学成归来,抗战届时终了,你们能更好地为祖国效劳。”

20世纪50年代与中科院领导合影(左起:钱三强、恽子强、王大珩、竺可桢、吴有训、丁瓒)

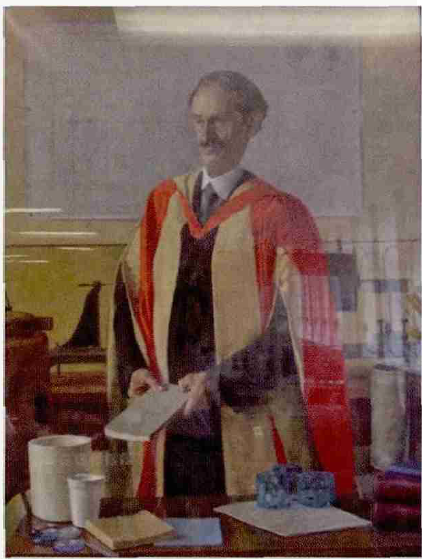

经过二十几天的海上颠簸,他们终于抵达法国马赛,再经巴黎抵达伦敦。根据中英庚款董事会章程,学生可根据专业自由选择学校。王大珩选择了帝国理工学院物理系,师从光学专家马丁(L.C. Martin)。当时,帝国理工学院物理系的名义教授是小汤姆孙(Sir George P. Thomson),电子发现者汤姆孙 (J. J. Thomson) 的独子。他因发现电子衍射现象获得1937年诺贝尔物理学奖。小汤姆逊于1940 年担任了莫德委员会 (MAUD Committee) 主席,这个委员会对启动英、美原子弹研制起到过关键作用。这一事件或许对王大珩日后成长为战略科学家或许有些启发。

乔治·佩吉特·汤姆森(George Paget Thomson,1892-1975)

克服了伦敦的潮湿气候和单调饮食,王大珩开始了异国求学的日子。秉承节俭的生活习惯,他租住在一个只有8 平方米的顶层阁楼里,一床、一桌、一椅等少量家具和四处堆放的书籍便是他的全部家当。令王大珩满意的是,不仅房租便宜,而且离实验室只有5分钟的路程,他可以把全部的时间都用在研究工作上。

帝国理工学院的光学研究生

帝国理工学院的光学研究历史悠久,其起源可追溯至第一次世界大战期间。当时,英国光学工业薄弱,依赖从德国进口光学器件。为摆脱这种局面,1917年,伦敦高等教育委员会在帝国理工学院设立了光学设计系,任命熟悉军需光学装置的切舍(F.J. Cheshire)为系主任,马丁则担任讲师。1919年,该系开设了英国最早的技术光学课程,对国际光学领域产生了深远影响。然而,由于战后经济状况的限制,光学设计系招生情况不佳,1926年本科教学被迫停止。此后,光学设计系改名为技术光学系,并于1931年并入物理系研究生部,成为技术光学组。马丁教授凭借其在光学仪器领域的深厚知识和经验,成为该组的主管。

帝国理工学院物理大楼(中间塔楼及其两侧)

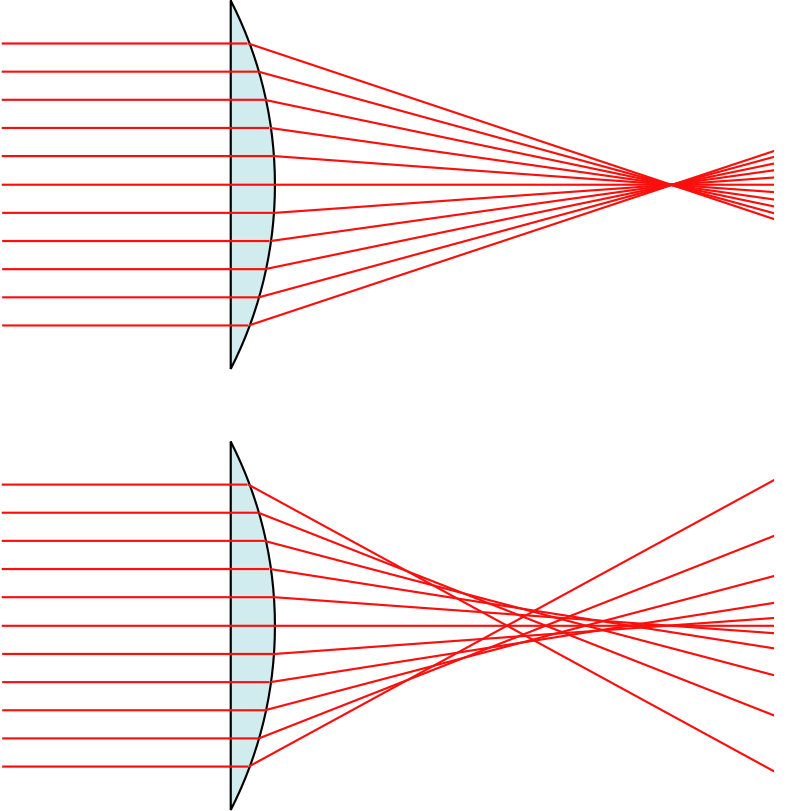

王大珩在帝国理工学院的研究方向是光学设计,特别是光学系统中的像差校正问题。他的研究重点是透镜的球差(球面像差),这是光学系统中最基本的像差之一。球差的存在导致光线通过透镜时无法聚焦于同一点,从而影响成像质量。王大珩通过优化理论,提出了一种简化计算的方法,用于确定包含球差的光学系统的最佳焦点位置。他的研究不仅考虑了初级球差,还深入探讨了二级和三级球差的影响,这在当时的光学研究中具有开创性。

球面像差

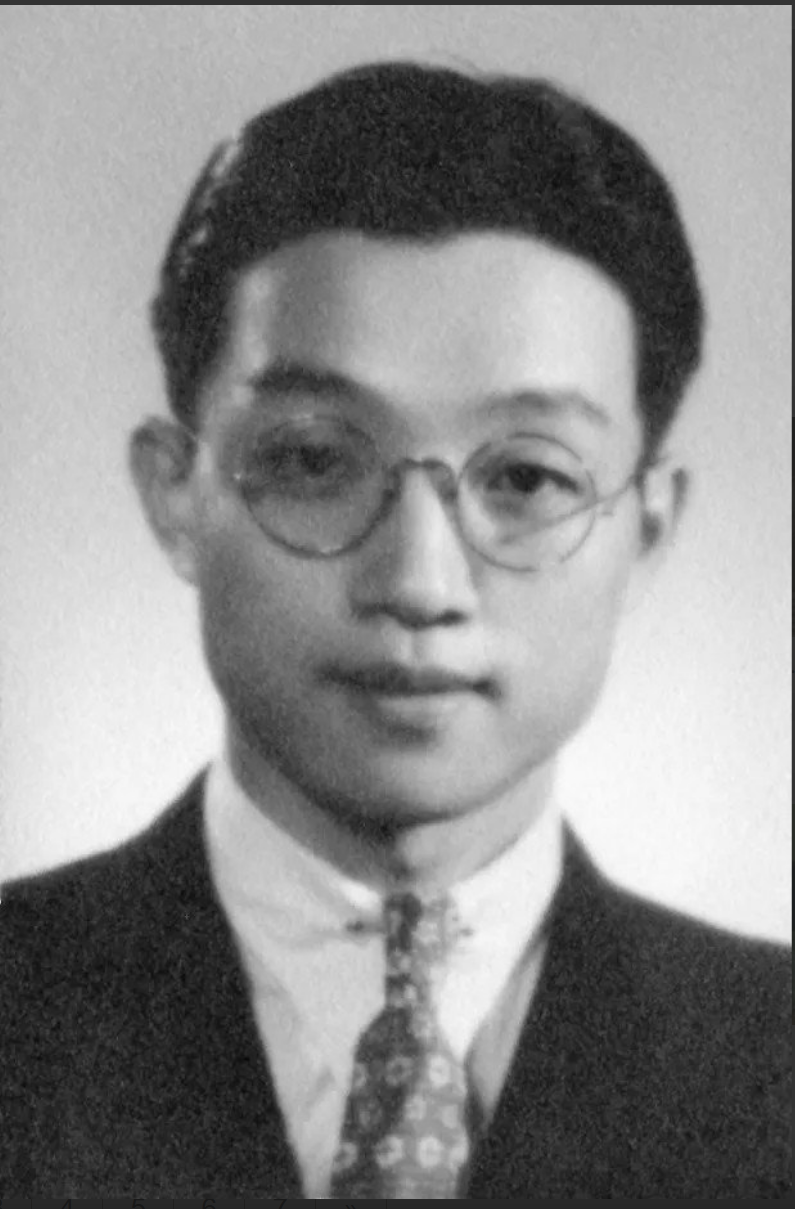

1940年,王大珩完成了他的硕士论文,并将其核心内容整理为论文《在有球差存在下的最佳焦点》,在导师的推荐下发表于《伦敦物理学会会刊》。论文中,他首次提出用低级球差平衡残余的高级球差,并通过适当离焦来优化成像质量的理论。他还通过近似公式计算得出,初级、二级和三级球差允许的范围分别不应超过1、4和15个波长(λ)。

青年王大珩

王大珩的这篇初露锋芒之作,是当时国际上象差校正最佳研究方案中一项具有开创性的工作,至今仍被国内外有关著作引用,广泛应用于大孔径小像差光学系统的设计中。例如,日本光学家小仓磐夫在其专著《现代照相机和照相物镜技术》中专门引用了王大珩的论文——三级球差和波动光学的最佳象面:摘自中国光学学会理事长王大珩先生青年时代的论文”——并对其清晰的物理概念和明确的结论表示高度赞赏。小仓磐夫提到,尽管论文中仅使用了初等数学知识,,但其清晰的物理概念和明确的结论,令人印象深刻。

师从特纳学习玻璃制造

王大珩在帝国理工学院完成光学设计的学习后,于1941年前往谢菲尔德大学,师从著名的玻璃学家特纳(W.E.S. Turner),攻读玻璃制造技术的博士学位。尽管他不久便中断学业进入昌司玻璃公司,但与特纳教授间的合作研究仍持续了数年。

他的研究领域从光学设计转向光学玻璃制造并非偶然。光学玻璃是光学仪器的核心材料,其制造技术,“由于军事上的需要,一直被各国视为要害技术,竞相强化,竭尽保密之能事”而特纳教授是英国玻璃工业与教育界的开创性人物,他所在的谢菲尔德大学玻璃技术系在国际上享有盛誉。

谢菲尔德大学的玻璃技术系成立于1915年,是英国第一个以玻璃制造为研究和教学对象的大学机构。它的诞生与第一次世界大战密切相关。当时,英国的光学玻璃主要依赖进口,战争爆发后,进口渠道被切断,光学玻璃的供应变得极为紧张。为了满足军事需求,谢菲尔德大学成立了玻璃制造系,特纳教授被任命为系主任。

谢菲尔德大学特纳玻璃博物馆

1916 年,他成立玻璃技术学会,邀集同行,制定研究纲领,组织教学会议,收集文献资料,发行学术期刊。在漫长的学术生涯中,特纳教授遍访各地参观交流,解决工业生产中的实际问题。随着玻璃技术系的规模不断增加,该系的影响也越来越大,直至闻名整个英国。到20 世纪30 年代,玻璃技术系和玻璃技术学会在特纳的统一领导下,其学术研究、应用和交流功能得到充分发展,吸引了包括中国和日本在内来自世界各国的学者。1950 年,特纳教授当选国际光学委员会首任主席。

英国谢菲尔德大学特纳玻璃博物馆的特纳像(刘晓摄)

光学玻璃的制造并非易事。它需要精确控制玻璃的成分、熔炼工艺以及后续的加工处理。与普通玻璃相比,光学玻璃要求更高的透明度和均匀性,这意味着在制造过程中需要严格控制杂质和应力分布。很长时期内,各国对于各种光学玻璃的成分是严格保密的。

王大珩在特纳教授的指导下,开始用分光光度测量技术进行玻璃的性质与光学研究。分光光度计是一种用于测量材料光学性质的仪器,它可以分析材料对不同波长光的吸收情况。然而,对于高度透明的光学玻璃,传统的分光光度计测量方法存在很大局限性。因为光学玻璃几乎不吸收可见光,测量信号非常微弱,容易受到杂质和应力的影响。为了解决这一问题,王大珩提出了一种改进的测量方法。他摒弃了传统的点光源,改用大口径的均匀散射光源。这种光源可以更好地照亮玻璃样品,使得测量信号更加稳定。通过这种方法,他成功测量了厚度达13cm的光学玻璃样品,在此之前,玻璃样品一般不能超过7mm。

20世纪20年代,光谱仪

光学玻璃的成分对其光学性质有着决定性的影响。例如,铁离子是玻璃中常见的杂质,它会导致玻璃呈现黄色或褐色,从而影响透明度。特纳教授曾研究过玻璃中铁离子的价态变化,应用新的分光光度测量技术而,王大珩则进一步探索了铁离子浓度对光学玻璃性能的影响。

在实验中,王大珩在钠钙硅酸盐玻璃中逐步加入氧化铁(Fe₂O₃),并观察其对玻璃光学性质的影响。他发现,当氧化铁浓度低于0.6%时,铁离子的离解度与光吸收呈线性关系。随着氧化铁浓度的增加,玻璃的颜色会从黄色变为褐色。此外,他还研究了氧化砷(As₂O₃)作为脱色剂的作用。氧化砷可以通过氧化作用将二价铁离子转化为三价铁离子,从而减少玻璃的黄色调。

直到1945 年,王大珩还与特纳合作发表关于氧化硼对玻璃性质影响的研究,以钠硼硅酸盐玻璃为对象。实际上那时候他早已离开谢菲尔德,但与特纳的研究工作仍长期保持联系。

进入昌司玻璃公司

在英国的学习经历中,最为关键的一步是进入昌司玻璃公司(Messrs. Chance Brothers)。这段经历不仅让他接触到光学玻璃制造的核心技术,还为他日后成为中国光学事业的奠基人积累了宝贵的工业实践经验。

在谢菲尔德的研究工作仅仅进行了一年时间,一个偶然的机会来到他的面前。其在《我的自述》中称:“我的英国同学汉德先生告诉我,英国昌司玻璃公司急需一位懂应用光学专业的科研人员,担任新型光学玻璃开发研究工作。这真是一个难得的机遇,我的祖国是多么需要这种技术啊!为了能学到制造光学玻璃的真实本领,我毅然放弃攻读博士学位的机会,抓住二次大战的时机,经汉德先生的推荐,离开学校,到昌司玻璃公司工作。”无可否认,王大珩留英最大的遗憾莫过于没有拿到博士学位。如果有一家公司值得王大珩放弃如此优越的科研条件和在望的博士学位,那只会是昌司玻璃公司。

昌司玻璃公司位于英国中部的伍斯特,是英国光学玻璃制造的先驱。早在1875年,这家公司就制成了英国最早的光学用途玻璃。一战期间,昌司公司作为英国唯一的光学玻璃工厂,承担了大量军事光学玻璃的生产任务。二战期间,随着光学玻璃需求的多样化,昌司公司进一步扩大了生产规模,并开始研发新型光学玻璃。

昌司玻璃曾广泛应用于灯塔等建筑上

王大珩在昌司玻璃公司的工作主要集中在光学玻璃的配方研发和生产工艺改进上。他的工作内容不仅包括实验室研究,还涉及对生产过程的观察和分析。尽管公司规定他不能进入生产车间,但作为研究实验部的物理师,他能够接触到光学玻璃生产的各个环节,从而对生产组织形式和技术关键问题有了深刻的理解。

在昌司公司工作的5年里,王大珩参与了约300炉的玻璃熔炼实验,积累了丰富的实践经验。当时,光学玻璃的研究重点是通过添加新的氧化物来改变玻璃的性能,尤其是稀土氧化物的应用。比如,加入氧化镧可以让玻璃的折射率更高,而加入氧化钍则可以降低玻璃的色散。王大珩是英国最早研究稀土光学玻璃的科学家之一,他的研究成果为昌司公司申请了多项专利。

昌司的玻璃车间

其中,最为重要的专利之一是含氧化镧和氧化钍的镧冕光学玻璃系列。这种玻璃主要用于摄像镜头,具有高折射率和低色散的特性。王大珩与同事合作,通过改变配方中各成分的比例,成功开发出5种不同性能的光学玻璃。这些玻璃的折射率在1.645到1.717之间,阿贝数(一种衡量色散的指标)在47.7到58.8之间,满足了不同光学仪器的需求。

除了镧冕光学玻璃,王大珩还参与了其他光学玻璃的配方研发。例如,他与同事合作开发了一种钡硼硅酸盐玻璃,其中加入了14.5%的氧化钍。这种玻璃的折射率为1.650,阿贝数为58.5,同样用于摄像镜头。这些研究成果不仅提升了昌司公司在光学玻璃领域的竞争力,也为王大珩日后在中国开展光学玻璃研究奠定了坚实的基础。

在英国申请专利,王大珩还谈到过一件趣事:“因为申请一个专利,要到专利局去,首先要我把手放在他的圣经上,说我讲的话都是真的。在这种情况下,我何必说我不信你的教呢?算了,我也就随大流了,你爱怎么样我就跟着走了。”

镧冕光学玻璃

在昌司公司工作期间,王大珩还致力于光学测量仪器的改进。其中最为突出的成就是他于1945年创研的V-棱镜精密折射率测定装置(折射仪)。这种仪器主要用于测量玻璃的折射率,具有测量精度高、样品要求低的优点。现在,V-棱镜折射仪已经成为测量光学材料性质的经典仪器。1966 年,英国科学仪器展览会在天津举办,开幕式上还特地展示了这件当年由王大珩设计制造的仪器。

此外,王大珩还对玻璃的热处理性质进行了研究。热处理是光学玻璃制造过程中的一个重要环节,它能够确保玻璃在退火过程中达到物理均匀性。王大珩的研究成果为光学玻璃的精密退火提供了理论基础,进一步提升了光学玻璃的质量和性能。

此外,王大珩还研究了玻璃的热处理性质,这是保证光学玻璃精密退火以得到物理均匀性的理论基础。在昌司公司的5 年里,王大珩不仅掌握了光学玻璃制造中许多保密性很强的关键技术问题,还学会了一套从事应用研究和开发工作的思路和方法,特别是讲求经济实效的意识这对他回国后从事新技术创业和应用研究的开发工作,有着深刻的意义。

结语

王大珩在英国10年的学习和工作经历,对其一生从事光学事业有着决定性的影响。这期间,他分别在帝国理工学院接受光学设计训练,在谢菲尔德大学师从特纳学习光学玻璃制造技术,并进入昌司玻璃公司生产实践。王大珩接触到英国光学技术、玻璃制造技术和工业的最前沿,他的研究涵盖光学理论、光学仪器及光学玻璃工业生产,为他开创中国的光学事业积累了宝贵的知识和经验。

然而,要成为一位卓越的战略科学家,专注科学训练是不够的。除了工作和学习外,王大珩在英国还接触到左翼思想,与钱三强、李薰、彭桓武、朱树屏、王承绪、柯俊等人交往密切。他们相约报国,在新中国科技事业的起步阶段,留英科学家群体发挥了较为重要的作用。关于这些故事,就需要我们用另外的篇幅展示了。

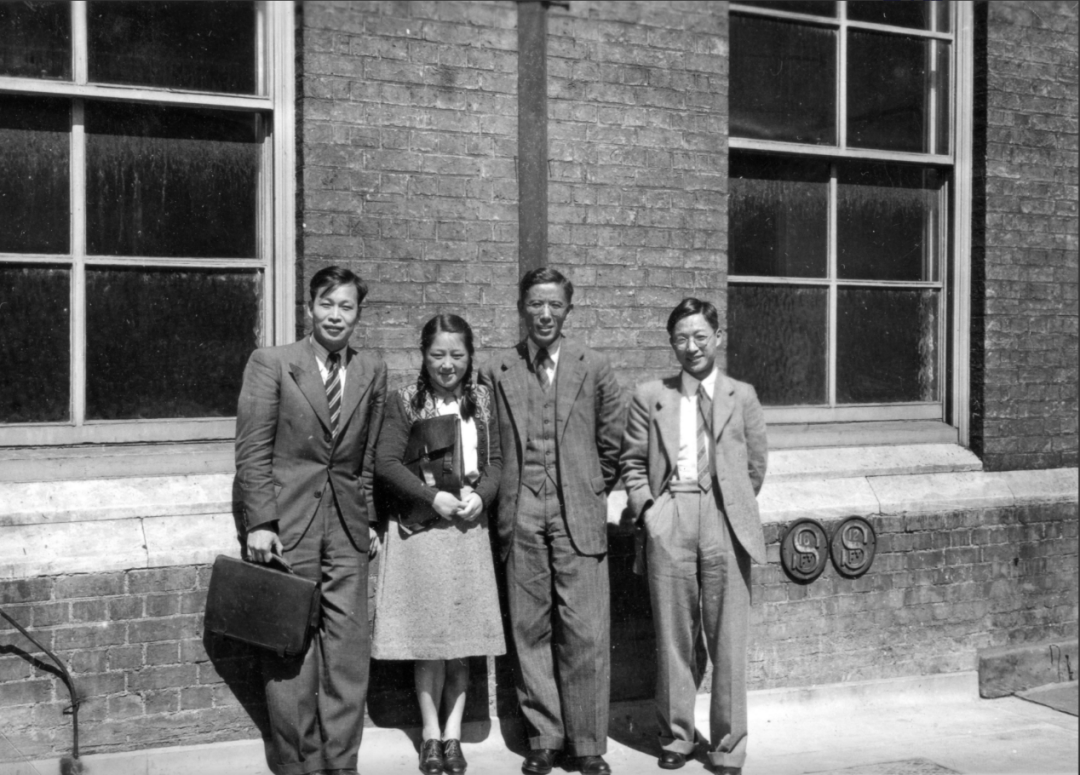

1946年7月,钱三强、何泽慧、周培源、王大珩剑桥物理集会合影

本文经授权转载自微信公众号“墨子沙龙”,来自物理44卷(2015 年) 6 期。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号