阅读:0

听报道

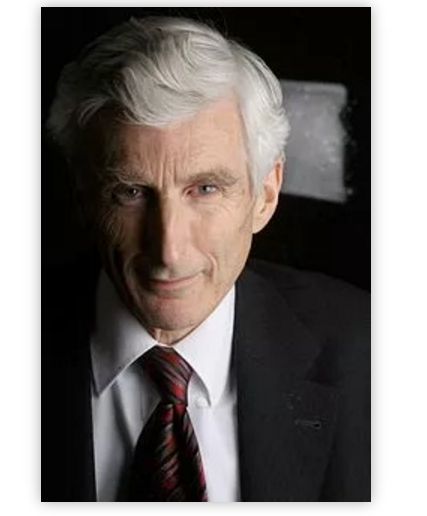

科学家一定要非常聪明吗?对于科学家而言,年龄增长必然意味着丧失创造力吗?有抱负的科学家应该怎样选择课题?前英国皇家学会会长、著名天体物理学家 Martin Rees 在2020年给科学家的一些忠告,希望对你有所启发和帮助。

撰文 | Martin Rees 翻译 | 狄德罗 审校 | 甘隐庐

有时我会担心,那些本应享受科研的人正为一种狭隘而过时的观念所累。“科学家”这个词,唤起的仍然是爱因斯坦那种男性长者或年轻极客的形象,超凡脱俗,不问世事。科学家这个群体,性别单一,严重缺乏种族多样性,而他们的工作却广泛涵盖了形形色色的知识和社会活动。科学工作需要爱思索的理论家、冷板凳上的实验者、出野外的生态学家,以及近乎工业性质的小组在巨大的粒子加速器或空间项目上忙忙忙碌碌。

许多人相信,科学家思考问题的方式是特殊的——遵循所谓“科学方法”。然而,更为真切地说,科学家和律师、侦探一样,都遵循着同样的理性思维模式:现象分类、形成假设、检验证据。与此相关的还有一种极具破坏性的成见:认为科学家一定极其聪明,科学家的思想一定是精英思维。然而才智是一个宽泛的概念,学术能力不过是其中的一个方面,顶尖的记者、律师、工程师和政客一样可以拥有非凡才智。

伟大的生态学家爱德华·威尔逊(E. O. Wilson)曾经宣称,要想在某个科学领域做出成果,最好不要太聪明。他并不是要贬低科研工作中的深刻洞见或灵光一现(尽管两者都极其稀有)。作为一个世界级专家,威尔逊耗费了几十年的心血研究成千上万种蚂蚁——空谈是远远不够的。的确,科研工作可能会枯燥。但威尔逊说得没错:那些注意力不断转移的人——像蚱蜢一样——在华尔街做一个高频交易员可能会让他们更快乐(也更没有价值)。

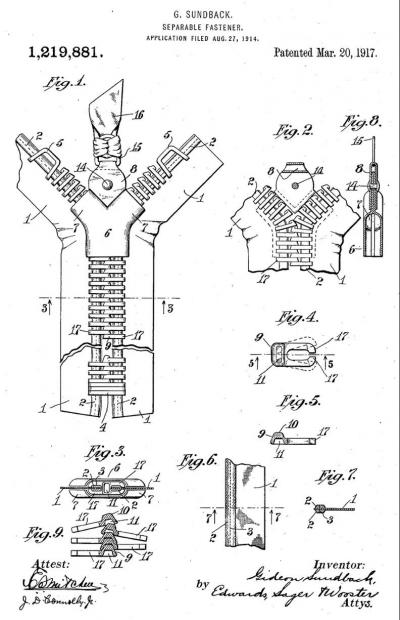

不要以为理论研究优于应用实践。利用科学概念解决实际问题可能比最初发现这一概念更具挑战。我有朋友是做工程的,他们最喜欢的一部动画片讲的是两只水獭仰望着巨大的水电站大坝,一只对另一只说:“这坝虽然不是我造的,但却是基于我的理念。”我也想提醒做理论的同事们,瑞典工程师吉德昂·逊德巴克(Gideon Sundback)——拉链的发明人,他所达成的从理论到实践的飞跃是我们绝大多数人难以企及的。科学最鼓舞人心的目标莫过于为到本世纪中叶的全球90亿人口提供清洁能源、更好的卫生条件和充足的食物了。

瑞典工程师Gideon Sundback令人惊叹的拉链设计。

有抱负的科学家在选择领域和研究方法(比如田野考察、计算机模拟)的时候,会最大程度地契合自己的个性、技能和品味。如果能进入一个迅速发展的领域,接触到最新的技术、功能更强的电脑或更大的数据库,就算是特别令人满意了。并且,没有必要把整个科研生涯都吊死在一个领域——也没必要一辈子做一个科学家。典型的学科发展是突飞猛进与相对停滞穿插交替的。在科研生涯中改变研究方向的人往往能获得崭新的视角,最有活力的领域也往往会打破传统的学科界限。

还有一点,只有天才(或者科学怪人)才会直奔最宏大、最基础的问题。你必须用问题的重要性去乘以解决的可能性,取一个最大值。有抱负的科学家不该一窝蜂地围着宇宙和量子的统一这样的大问题,尽管它无疑是人类渴望登临的智力高峰。有抱负的科学家应该认识到,癌症研究、脑科学所面临的巨大挑战更需要一步一步地去解决,而非正面硬杠。

这貌似不合常理,但的确,最熟悉的问题有时也最能难倒我们,而某些我们最了解的现象却远在天边(宇宙)。天文学家可以自信地解释亿万光年之外的黑洞怎样撞在一起,相反,我们对日常生活的理解——比如饮食起居、照顾孩子——却乏善可陈,“专家”的建议每年都在变。一方面,我们理解了某些神秘的宇宙现象,另一方面却对日常问题不知所措——但这并不矛盾。真正挑战我们的是“复杂性”,而不仅仅是尺度的改变。最微小的昆虫,其身体构造也比恒星或星系要复杂精细,也能揭示更多的奥秘。

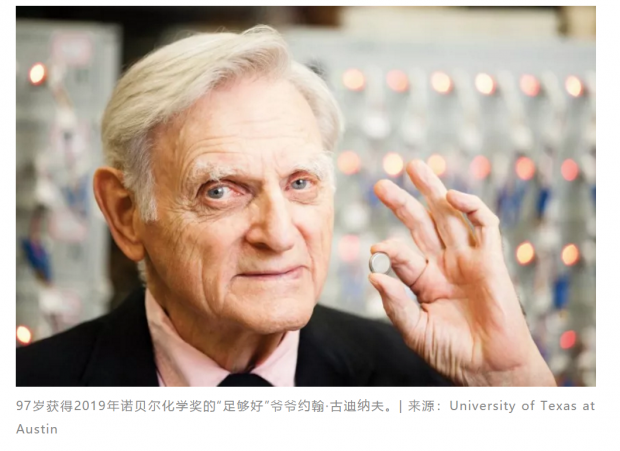

人们通常认为,科学家,尤其是理论学家,年纪大了以后学术水平就不再增长,才思慢慢衰竭。物理学家沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)就曾嘲讽过30岁以上的科学家:“才年纪轻轻,就寂寂无闻。(Still so young, and already so unknown.)”(但愿年岁渐长的科学家们不要那么悲观。)尽管确实存在一些大器晚成的例子,但极少有人能把最后的工作做成职业巅峰。这一点和艺术家不同。艺术家在年轻时受其周遭主流文化和风格的影响,能够仅是通过内在修炼就可实现自我深化提高。而科学家则不同,若想一直待在前沿领域,就需要持续不断地吸收新的概念、新的技术。当然这并不意味着年老就丧失了创造力。约翰·古迪纳夫(John Goodenough),锂电池的发明者之一,在97岁高龄还坚持工作,2019年成为史上年纪最大的诺奖得主。(参看《97岁化学诺奖得主每周工作50小时,错过诺奖电话因为在领另一个大奖!!》)

世上存在着一条魅惑了一些伟大科学家的歧途,实则是我们应该回避的,那就是不明智地、自信过头地插足其他领域。在他们自己看来,这条路依然是在“做科学”——他们想要了解世界和宇宙——但他们再也不满足于传统的、细碎的研究:他们好高骛远,有时候甚至让崇拜者都觉得尴尬。

亚瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)应该是他那一代人中最重要的天体物理学家。晚年时(1930年代),他发展出一套“基础理论”,声称通过精确的数学计算,能够确知整个宇宙中的原子数量。一次,爱丁顿在荷兰做讲座,阐述他的理论,听众席上一位年轻科学家问他的一位年长同事:物理学家老了想法都会这么离经叛道吗?“不,”那位年长一些的同事如是回答,“爱丁顿这样的天才可能会发疯,你这样的只可能越来越蠢。”对非天才的人来说,这好歹是个安慰。

面对别人的工作,科学家总是不吝严厉的批评。他们纠错的动机比任何人都要强烈,因为在这一行,只有那些打破共识、做出惊人原创的人才能获得最崇高的敬意。但是,科学家对自己的工作也应该同样挑剔。他们不能过分迷恋自己倾心的理论,更不能凭想当然。当然,大家都知道要做到这一点很难。有些人在一个项目上投入了好几年的时间,必然会力挺它的重要性,如果所有的努力最终化为泡影,一定会带来极大的痛苦。诱人的理论总是被严峻的现实所击碎。只有那些足够牢靠,经得起反复检验的理论,才会进入大众知识体系——比如吸烟与肺癌之间的关联、HIV病毒和艾滋病之间的关联。伟大的社会学家罗伯特·金·莫顿(Robert Merton)将科学称为“系统的质疑( organized skepticism)”。

要达成科学上的一致见解,道路是曲折的,会历经许许多多的死胡同。偶尔,人们最后发现,那个独辟蹊径的人才是正确的——大家乐见其成,但这样的案例比我们想象的要少得多,甚至比媒体报道的还要少。有时,新的发现推翻了先前的共识。但绝大多数时候,科学的进步是超越并拓展了过去的概念,而非提出相反的概念。例如,爱因斯坦并没有“推翻”牛顿。他只是超越了牛顿,为理解空间、时间和引力提供了一个全新的、更为广阔和深刻的视角。

互相竞争的理论只会有一个获胜。有时候,一份关键的证据就能一锤定音。1965年的大爆炸宇宙学就是一个例证:人们发现空间中充满了微弱的微波辐射,除了将其合理解释为炽热而致密的“发端”的余辉之外,别无他选。还有个例子是1960年代发现的“海底扩张”现象,这几乎让所有的地质学家成为板块漂移说的信徒。

有时候,一种理论只能逐渐被接受。与其竞争的其他理论则因为支持渐少而被边缘化。还有时候,研究不断发展,理论的关注点转变了,当初的重要性也就不复存在了。

科学的不断发展不仅需要新的理论和见地,也需要新的技术和新的设备。二者密不可分。有些仪器已经老旧,而有些则很先进:一个极端的例子是欧洲核子研究中心(CERN)安置于日内瓦的泛欧洲大型强子对撞机(LHC),它是目前全球最复杂的科学设备。类似的,天文设备由跨国组织运作——有些是真正的全球项目,例如位于智利的ALMA射电望远镜(阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列),欧洲、美国和日本都可以使用它。

科学是全球化的。即便我们工作于一隅,科学的全球性也依然惠及我们。我们的技能(和律师的不同)是全球通用的。比起其他群体,科学家能够毫无障碍地跨越国界和意识形态,解决思想上和实践中的问题。对我们中的大多数人来说,这是职业的加分项。

最好的实验室,就如同最好的创业公司,应该能有效地孵化原创想法,挖掘有才华的年轻人。但现在,实验室的人员结构存在一种有害的趋势,会妨害创新氛围。

五十年前,我这一代人享受到了高等教育扩张、科学发展指数级增长的红利。而后,年轻人的数量超过了前辈, 大多数人60多岁就得退休了。但在如今的学术界,至少是西方学术界,不仅没有扩容(有些领域的人员甚至已经饱和),而且还没有强制退休年龄。早几十年,还可以期盼30多岁就能领导一个课题组——但现在,比如,在美国生物医学界,40岁之前都不太可能拿到第一笔科研基金。这可不是个好兆头。总会有做不了其他工作的书呆子留下来,而实验室也可能充塞着没完没了写基金申请(还老是申不上)的职员。

但是,科学专业需要的人应该具备多方面的才能,且在30多岁就想有所成就。如果看不到前途,一些人就会离开学术界,可能会去创业。这样一条路能极大地满足公共利益——许多人应该都会走这条路——而长远看来,重要的是,有些人会投身于基础前沿领域。IT和计算机的发展可以追溯到顶尖学府的基础研究,有些甚至是一个世纪之前的研究了。而医学研究的绊脚石正是源于很多基本的问题还没搞清楚。抗阿尔兹海默症的药物一直难以通过临床试验,说明我们还没有弄清楚大脑究竟是怎样工作的,这又把我们导向了基础科学。

僵局是暂时的,未来充满希望。新的机会等待着跃跃欲试的科学家们。财富和闲暇的增长——以及IT带来的连接增强——将为全世界数百万受过良好教育的科学爱好者提供更多的机会,去追求他们的兴趣。这一趋势将让顶尖科学家们能在传统的学术/官方实验室之外进行前沿研究工作。如果有足够多的人这么选择,研究型大学的主导地位可能就会被撼动,独立科学家的重要性将会增强,重回20世纪之前的情形,这有可能促进极具原创性的思想的繁荣兴盛,给我们的世界争取一个可持续的未来。

作者简介

Martin Rees,天体物理学家、宇宙学家,2005-2010年任英国皇家学会会长,1995年起任英国皇家天文学家。

本文翻译自 ,原文发表于2020年1月9日,标题为“Lessons for a Young Scientist —— A masterclass on what science needs now“。原文链接:

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号