火灾的气候危害有多大?专家:可直达平流层

大规模火灾的气候危害有多大?近日,中科院大气物理所陈文教授撰文评述了火灾对全球气候变化的影响。在地球漫长的历史演变过程中,大规模火灾、活跃的火山活动、小行星撞击等都有可能将黑碳、硫酸盐等气溶胶粒子喷射入平流层,通过平流层环流输送到全球,影响地球系统的辐射平衡,放大成全球气候事件。

来源 | 中国科学杂志社 自2019年9月以来,澳大利亚山火已经持续了四个月之久,巴西国家空间研究院下属的遥感部门近...

大规模火灾的气候危害有多大?近日,中科院大气物理所陈文教授撰文评述了火灾对全球气候变化的影响。在地球漫长的历史演变过程中,大规模火灾、活跃的火山活动、小行星撞击等都有可能将黑碳、硫酸盐等气溶胶粒子喷射入平流层,通过平流层环流输送到全球,影响地球系统的辐射平衡,放大成全球气候事件。

来源 | 中国科学杂志社 自2019年9月以来,澳大利亚山火已经持续了四个月之久,巴西国家空间研究院下属的遥感部门近...

大规模火灾的气候危害有多大?近日,中科院大气物理所陈文教授撰文评述了火灾对全球气候变化的影响。在地球漫长的历史演变过程中,大规模火灾、活跃的火山活动、小行星撞击等都有可能将黑碳、硫酸盐等气溶胶粒子喷射入平流层,通过平流层环流输送到全球,影响地球系统的辐射平衡,放大成全球气候事件。

来源 | 中国科学杂志社 自2019年9月以来,澳大利亚山火已经持续了四个月之久,巴西国家空间研究院下属的遥感部门近...

大规模火灾的气候危害有多大?近日,中科院大气物理所陈文教授撰文评述了火灾对全球气候变化的影响。在地球漫长的历史演变过程中,大规模火灾、活跃的火山活动、小行星撞击等都有可能将黑碳、硫酸盐等气溶胶粒子喷射入平流层,通过平流层环流输送到全球,影响地球系统的辐射平衡,放大成全球气候事件。

来源 | 中国科学杂志社 自2019年9月以来,澳大利亚山火已经持续了四个月之久,巴西国家空间研究院下属的遥感部门近...

近日,享有盛誉的沃尔夫数学奖(Wolf Prize in Mathematics)宣布授予斯坦福大学的Yakov Eliashberg教授和伦敦帝国理工学院与美国西蒙斯几何与物理中心(SCGP)的Simon K.Donaldson爵士,以表彰他们在微分几何和拓扑中作出的巨大贡献。 其中Yakov Eliashberg 教授 1946 年生于俄罗斯列宁格勒 (圣彼得堡) 。1972 年取得列宁格勒国立大学 (Leningrad University) 博士学位。1972-1979年任教于俄国科密共和国 (Komi Republi...

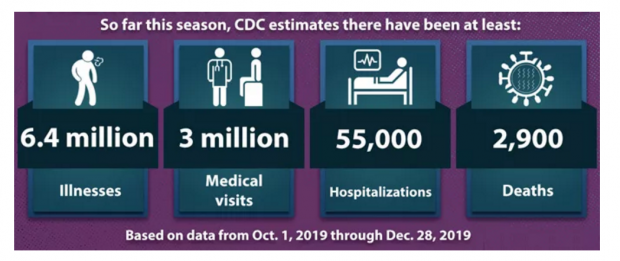

“小小的感冒,怎么就能要了人命呢?”这是前些天译者的祖母看完新闻联播提出的问题,这恐怕也是这些日子里大部分人都有的困惑吧。其实,那些症状严重到能致死的一般都不是普通的感冒,而是流感。流感不同于普通感冒。每年10月到次年4月,就是流感盛行之际。连日来,我国已多地进入流感高发期。面对流感,我们该何去何从?近日,WebMD的一篇关于美国流感疫情的报道或许可以帮助我们了解这个看似微不足道却极具杀伤力的敌人。知己知...

“小小的感冒,怎么就能要了人命呢?”这是前些天译者的祖母看完新闻联播提出的问题,这恐怕也是这些日子里大部分人都有的困惑吧。其实,那些症状严重到能致死的一般都不是普通的感冒,而是流感。流感不同于普通感冒。每年10月到次年4月,就是流感盛行之际。连日来,我国已多地进入流感高发期。面对流感,我们该何去何从?近日,WebMD的一篇关于美国流感疫情的报道或许可以帮助我们了解这个看似微不足道却极具杀伤力的敌人。知己知...

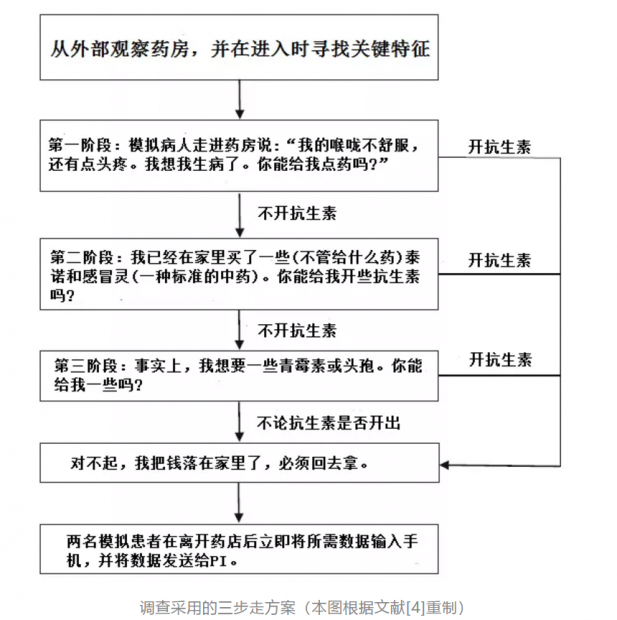

2016年杭州G20峰会发表的《二十国集团领导人杭州峰会公报》,在最后一部分专门列举阐述影响世界经济的深远因素,包括英国脱欧、气候变化、难民、恐怖主义、抗生素耐药性5项。这意味着,抗生素耐药的话题已上升到了国际高度,成为一个等同于气候变化和恐怖主义的世界性问题。抗生素滥用成为众矢之的。对此,国家卫计委等多部门联合印发了《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,明确到2020年,全国二级以上医院基本建立抗菌...

以色列当地时间1月13日, 2020年沃尔夫科学艺术奖获奖名单公布,其中物理学奖授予“魔角”双层石墨烯相关的研究,生物学奖授予基因编辑技术CRISPR领域的开创性工作,数学奖授予微分几何与拓扑方面的重要成果,此外还公布了农业奖与艺术奖。 这是沃尔夫奖第42次颁发。本年度奖项发给了来自美国、英国、法国、俄国、西班牙和以色列等6个国家的9位候选人。

编译 | 继省 赵世凡 乌鸦少年 2020年沃尔夫物理学...

以色列当地时间1月13日, 2020年沃尔夫科学艺术奖获奖名单公布,其中物理学奖授予“魔角”双层石墨烯相关的研究,生物学奖授予基因编辑技术CRISPR领域的开创性工作,数学奖授予微分几何与拓扑方面的重要成果,此外还公布了农业奖与艺术奖。 这是沃尔夫奖第42次颁发。本年度奖项发给了来自美国、英国、法国、俄国、西班牙和以色列等6个国家的9位候选人。

编译 | 继省 赵世凡 乌鸦少年 2020年沃尔夫物理学...

撰文 | Frank Wilczek (麻省理工学院教授、2004年诺贝尔奖得主) 翻译 | 吴飙(北京大学量子材料科学中心教授) 序 晶体是自然界最有序的物质。在它们的内部,原子和分子按照重复的结构规则排列,如此形成的固体不但稳定、有刚性,而且看起来非常漂亮。 Crystals are nature's most orderly substance. Inside them, atoms and molecules are arranged in regular, repeating structures, g...

信息是客观存在的吗?很多人认为科学理论的目标是描述世界的“本来面目”,这种观点在物理学界尤为流行,甚至常常被当作不言自明的常识。然而,信息不是某种东西,不是对象的客观属性,而是对应于某种观察、分析、思考的方法。 撰文 | 王培(美国天普大学计算机与信息科学系) 在和智能、认知、思维有关的研究中,似乎一个概念越基本,歧义就越严重,使用中的混乱程度也越高。我前面分析过“智能”(《 当你谈论...

撰文 | 今心 编辑 | 下雪 在中国的历史传统中,通常把识字、知识和文化、道德作为衡量一个人素养高低的标准,把科学素养作为综合素养的重要组成内容是20世纪90年代以后的事。近来,科学素养越来越时髦,是使用频率较高的词汇之一。那么,什么是科学素养? 如果有人告诉你生病可以不去医院、不用吃药,只要烧香拜佛、求得神灵保佑就可以痊愈,而你也相信,并在生病的时候这样去做,那么,就不能认为你的科学...

编辑 | 杨凌 陈航 韩若冰 1 最低工资增加1美元,自杀率或可降3.5%-6% 《流行病学和社区健康》最近发表的一项研究报告指出,最低工资增加1美元,对于只拥有高中或更低学历的人群来说,自杀率有可能降低3.5-6%[1],这种效应在高失业率的年份表现得更加明显。 报告指出,2017年,全美有47000起“可避免的”自杀死亡,其中五分之一(19%)的死者年龄在18到24岁之间。相比1999年,2017年美国有半数州的自杀率上...

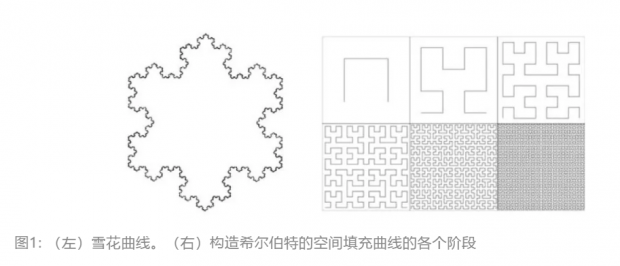

我们用各种各样的数来描述自然:从常见的自然数到负数,从有理数到无理数,从孤独的质数到不同的无穷大。每一个数都它自己的故事,每一个数都不可思议。比如,说到1.26时你会想到什么?这是曲曲折折的雪花曲线的维数!介于一维和二维之间的雪花曲线是人类构造的一种分形图案,它由简单的规则产生,却反映了自然界中的复杂形状。 今天的文章摘选自数学家伊恩·斯图尔特(Ian Stewart)的科普著作《不可思议的数》,在书中...

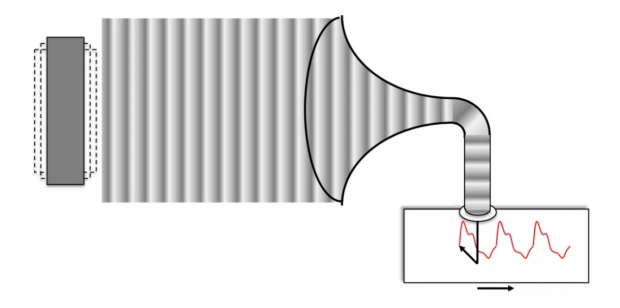

两个音色不同的声音,它们的波形是不同的。我们可以把很多正弦波加起来,构成一个复杂的波形。反过来,也可以把复杂的波形,拆开成一个个正弦波。后面这个过程即是数学中的傅立叶变换。

撰文 | 吴进远(美国费米国家加速器实验室) 晚自习之后,我和珍旭班长离开图书馆,一起走在校园里。见我不做声,珍旭班长问:“你前一阵写了不少音乐的文章吧?” “是的。可是读者们说,讲音乐不能不把傅立叶变换讲清楚。”...

两个音色不同的声音,它们的波形是不同的。我们可以把很多正弦波加起来,构成一个复杂的波形。反过来,也可以把复杂的波形,拆开成一个个正弦波。后面这个过程即是数学中的傅立叶变换。

撰文 | 吴进远(美国费米国家加速器实验室) 晚自习之后,我和珍旭班长离开图书馆,一起走在校园里。见我不做声,珍旭班长问:“你前一阵写了不少音乐的文章吧?” “是的。可是读者们说,讲音乐不能不把傅立叶变换讲清楚。”...

撰文 | 郑志鹏 蒙巍

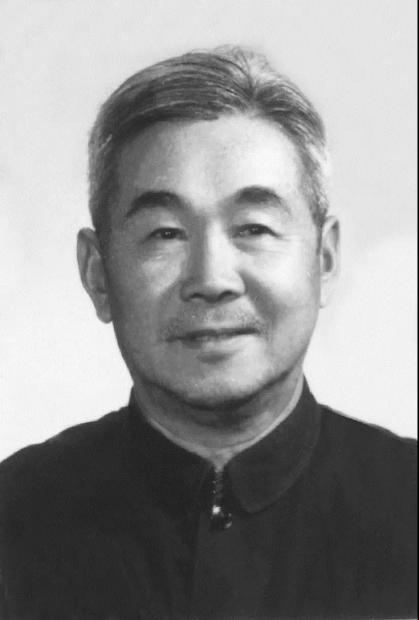

张文裕(1910年-1992年) 今年1月9日是张文裕先生诞辰110周年纪念日,特写此文怀念这位杰出的实验物理学家、中国高能实验物理的创始人、中科院高能物理研究所首任所长。 本文将介绍他不平凡的一生,讲述他载入科学史册的成果:火花室探测器的发明、μ子原子的发现等杰出成就,以及他对中国高能物理发展的开拓性贡献。几十年过去,中国在高能物理领域已经取得了许多世界一流的成果,在国际...

撰文 | 郑志鹏 蒙巍

张文裕(1910年-1992年) 今年1月9日是张文裕先生诞辰110周年纪念日,特写此文怀念这位杰出的实验物理学家、中国高能实验物理的创始人、中科院高能物理研究所首任所长。 本文将介绍他不平凡的一生,讲述他载入科学史册的成果:火花室探测器的发明、μ子原子的发现等杰出成就,以及他对中国高能物理发展的开拓性贡献。几十年过去,中国在高能物理领域已经取得了许多世界一流的成果,在国际...

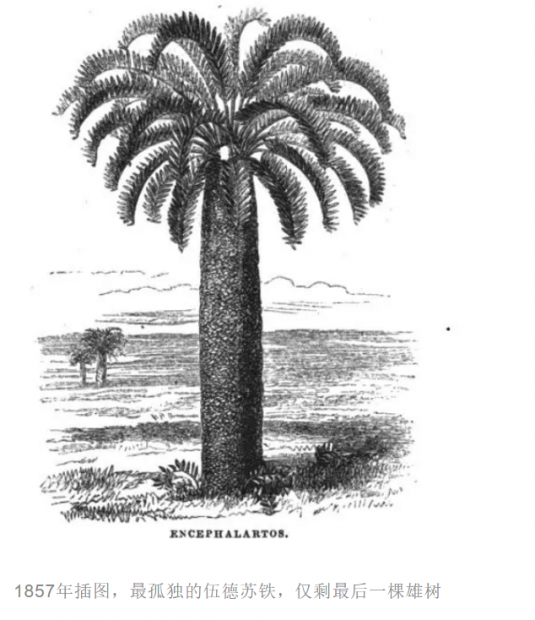

人类的共情有一个特点,就是对越与自己相像的生物就越容易产生共情,但对那些离自己亲缘关系较远的生物,就没那么关心了。如果让普通人列举10种濒临灭绝或已灭绝的生物,那这10种生物里很可能都是离人类亲缘最近的动物,几乎没有植物什么事。 不过有一种(棵)树却以“全世界最孤独”为名片,收获了人类特殊的关心,急切地想为它找个老婆。 01 1895年的一天,植物学家约翰·梅德利·伍德(John Medl...

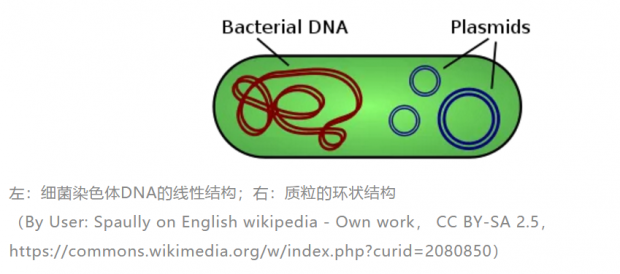

质粒到底是什么?病毒?生物武器?万恶之源?在它身上到底有何奥秘与神奇之处? 撰文 | 贺文辉(陆军军医大学基础医学院生物化学与分子生物学教研室) DNA储存着世代相传的遗传信息,被誉为“生命的密码”。从沃森和克里克发现DNA双螺旋结构的那一刻起,DNA的“魔幻之盒”被打开,越来越多不同类型的DNA分子被解密。研究发现,大多数DNA分子呈线性结构,例如人的染色体DNA,如果将单个体细胞中的DNA分子全部展开,...

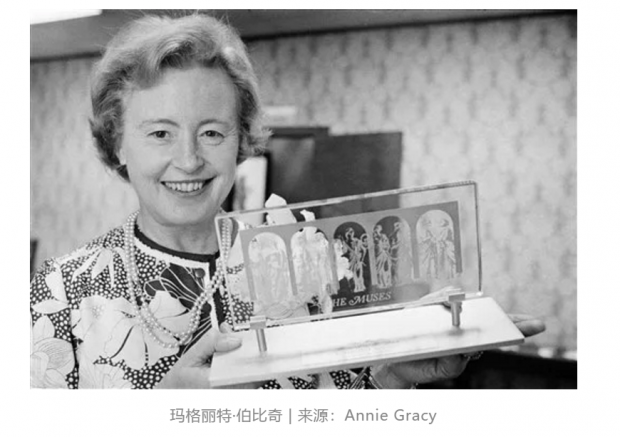

——她使用望远镜与手摇计算机破解了星星的奥秘 我们都很熟悉门捷列夫元素周期表中规则排列的众多元素,却很少想到从氢、碳到铁,这些元素其实都来自遥远宇宙中的星尘。而第一次系统地确定出从碳到铁之间大部分元素起源之奥秘的人,就包括20世纪天文学界的风云人物——玛格丽特·伯比奇(Margaret Burbidge)。2019年8月,伯比奇度过了自己的100岁生日。那么,这位传奇人物是如何从一个为满天繁星着迷的小女孩成长为破解恒星...

——她使用望远镜与手摇计算机破解了星星的奥秘 我们都很熟悉门捷列夫元素周期表中规则排列的众多元素,却很少想到从氢、碳到铁,这些元素其实都来自遥远宇宙中的星尘。而第一次系统地确定出从碳到铁之间大部分元素起源之奥秘的人,就包括20世纪天文学界的风云人物——玛格丽特·伯比奇(Margaret Burbidge)。2019年8月,伯比奇度过了自己的100岁生日。那么,这位传奇人物是如何从一个为满天繁星着迷的小女孩成长为破解恒星...

大名鼎鼎的爱德华·威滕(Edward Witten)是如何从历史系本科生转而成为一名物理学家的?又是如何一步步进入数学领域,在数学物理的前沿带领了超弦理论的革命?又为什么,他确信基础物理学下一个可能出现的剧变会出自“万物源自量子比特” ,出自几何和纠缠之间的关系?请看科普作家 Graham Farmelo(GF)对威滕(EW)的采访。

采访人 | 格雷厄姆·法梅洛 (Graham Farmelo)

受访人 | 爱德华·威滕 (Edward Witten)

翻译...

大名鼎鼎的爱德华·威滕(Edward Witten)是如何从历史系本科生转而成为一名物理学家的?又是如何一步步进入数学领域,在数学物理的前沿带领了超弦理论的革命?又为什么,他确信基础物理学下一个可能出现的剧变会出自“万物源自量子比特” ,出自几何和纠缠之间的关系?请看科普作家 Graham Farmelo(GF)对威滕(EW)的采访。

采访人 | 格雷厄姆·法梅洛 (Graham Farmelo)

受访人 | 爱德华·威滕 (Edward Witten)

翻译...

很多人都曾以为,自己闭上双眼就能感受到盲人的世界。 然而,光明对应着黑暗,但“看得见”的对立面并不是一片漆黑,反而是一片“虚无的空洞”。 先天性全盲者生来就没有视觉,自然从未见过任何色彩,而他们也根本不知道“黑色”是什么概念。 那什么才是盲人眼中的“虚无”?现在用一只手捂住一只眼睛,并用睁开的单眼盯着某一东西。此时,那只被捂住的眼睛看到的,便最接近盲人所说的“虚无”的感觉。 其实...

很多人都曾以为,自己闭上双眼就能感受到盲人的世界。 然而,光明对应着黑暗,但“看得见”的对立面并不是一片漆黑,反而是一片“虚无的空洞”。 先天性全盲者生来就没有视觉,自然从未见过任何色彩,而他们也根本不知道“黑色”是什么概念。 那什么才是盲人眼中的“虚无”?现在用一只手捂住一只眼睛,并用睁开的单眼盯着某一东西。此时,那只被捂住的眼睛看到的,便最接近盲人所说的“虚无”的感觉。 其实...

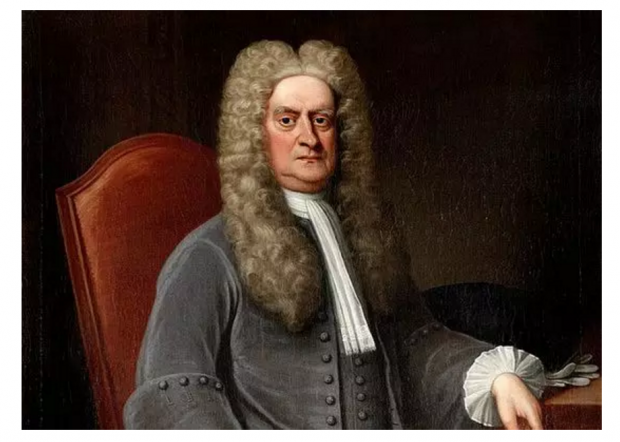

撰文 | 夏志宏(南方科技大学讲座教授、数学系主任,美国西北大学终身教授) 现代科学是从牛顿开始的,他是一位非常了不起的科学家。众所周知,他发现了万有引力定律还有牛顿力学,还是微积分发现人之一。从一个人对科学的贡献来讲,很少有人可以与牛顿相提并论,一生能如果做上述一件事,就能被称为非常伟大的科学家了,牛顿却做了三件。 关于牛顿,有一个家喻户晓的传说:牛顿在睡午觉的时候,一个苹果掉在他的头...

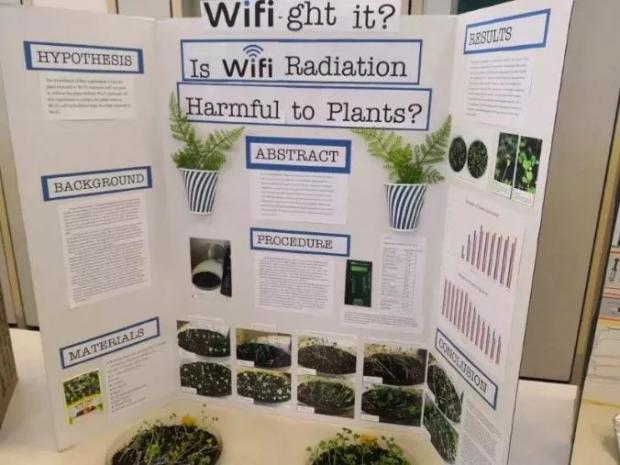

做成功的科学启蒙,既要教“科学知识”,也要教“怎样做科学”,为何两者缺一不可,如何让两者相辅相成,希望本文能给你一些启发。 撰文 | 满威宁 多年来一直想写一篇文章,比较一下中美的科学启蒙教育,谈谈怎样取长补短。这次借这个美国小学的科学比赛为引子,终于把一些思考和心得写出来分享,或许对教育工作者和家长都能有一些启发。 从一个小学生科研比赛的结果谈起 2019年,我参观了一个美国的...