中国人的百年Nature路:第一个发Nature的中国学者究竟是谁?

虽说Nature论文只是一个缩影,但从笛子音调和竹子开花,到X光散射和荧光基团,我们可以看出中国科学的百年历程。

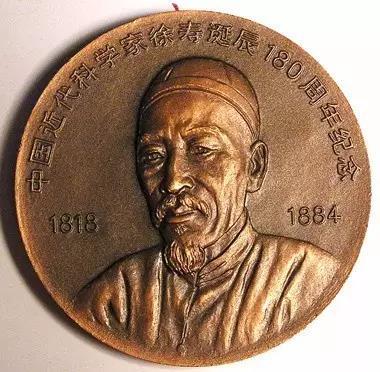

撰文 | 史文轩 曾有文章称中国近代著名科学家徐寿先生是第一位发表Nature论文的中国人。据称这篇“论文”讨论的是乐器的声学问题,发表在1881年3月10日的Nature。事实是否真的如此呢?我们应读者的要求,对此予以考证,结果有很多有意思的发现。

徐寿的声学发现 在1881年3月10日的Nature,的...

虽说Nature论文只是一个缩影,但从笛子音调和竹子开花,到X光散射和荧光基团,我们可以看出中国科学的百年历程。

撰文 | 史文轩 曾有文章称中国近代著名科学家徐寿先生是第一位发表Nature论文的中国人。据称这篇“论文”讨论的是乐器的声学问题,发表在1881年3月10日的Nature。事实是否真的如此呢?我们应读者的要求,对此予以考证,结果有很多有意思的发现。

徐寿的声学发现 在1881年3月10日的Nature,的...